真是「紅氣養人」!

劉亦菲在寶格麗品牌晚宴上一舞的熱度還未完全褪去。

跟著又爆出被「金鷹獎」除名。

看到出道22年,37歲的她至今無「大獎」傍身。

繼而,才明白李嘉誠那句話的含金量。

01

今年的「金鷹獎」在投票階段公布的名單里,基本上近三年的熱播劇演員都包含在內。

但劉亦菲的名字格外顯眼。

憑藉《夢華錄》和《去有風的地方》占有一席之地的她,名字後面的國籍變得異常刺眼。

儘管這兩部的口碑和人氣都相當強大,但挽救不了劉亦菲被除名的結局。

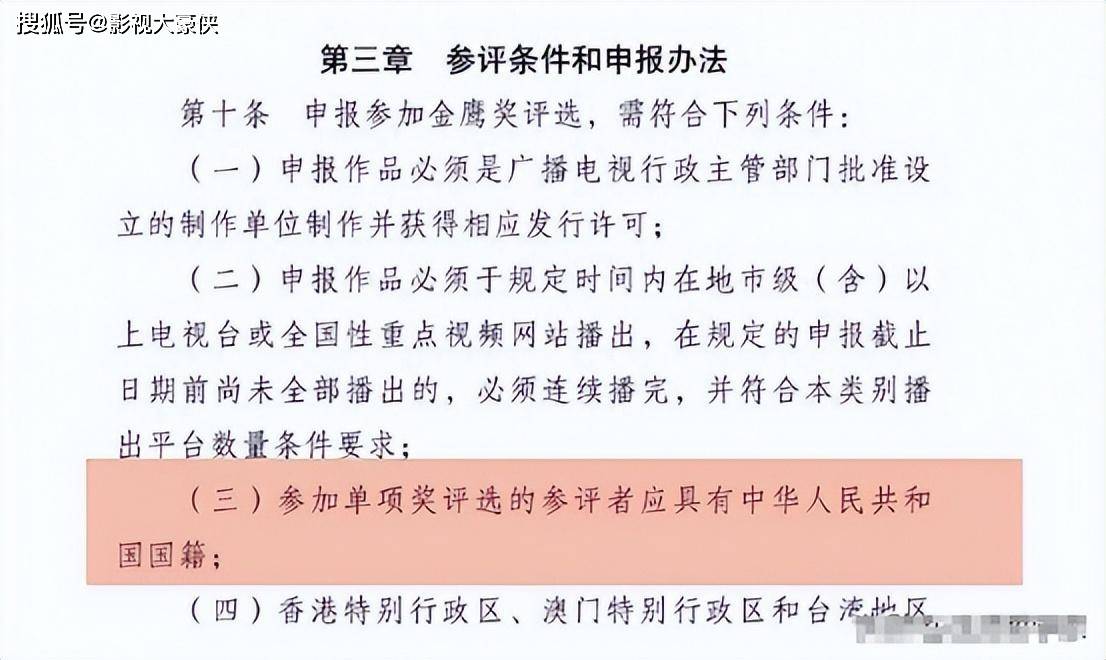

畢竟,在申報參加「金鷹獎」的評選辦法中,有這麼一條規定:

「參加單項獎評選的參評者應具有中華人民共和國國籍。」

如果說之前關於劉亦菲國籍的問題是處於一個「朦朧」的狀態。

那麼這一次,可謂是公之於眾。

一時間,輿論甚囂塵上。

多數人站在愛國立場支持「金鷹獎」的做法。

最氣不過的還是劉亦菲的粉絲。

要知道,劉亦菲主演的《去有風的地方》熱播期間帶來的商業價值,不可估量。

而且,她還曾是首位「金鷹女神」。

兩相矛盾,屬實令人參不透個中奧義。

再翻看下劉亦菲的個人履歷。

雖然她獲得過的獎項不計其數,但頗有分量的「三金」是一點沒沾邊。

很難不讓人問一句,「神仙姐姐」的國民度到底是憑實力還是靠運氣?

02

看了劉亦菲的家族版圖,才明白這種得天獨厚的條件,註定她的人生是不平凡的。

如果說她人生最大的家庭變故,當屬父母離婚這件大事。

誰承想,上帝給她關上了原生家庭的門,但又給她打開了另一扇「窗」。

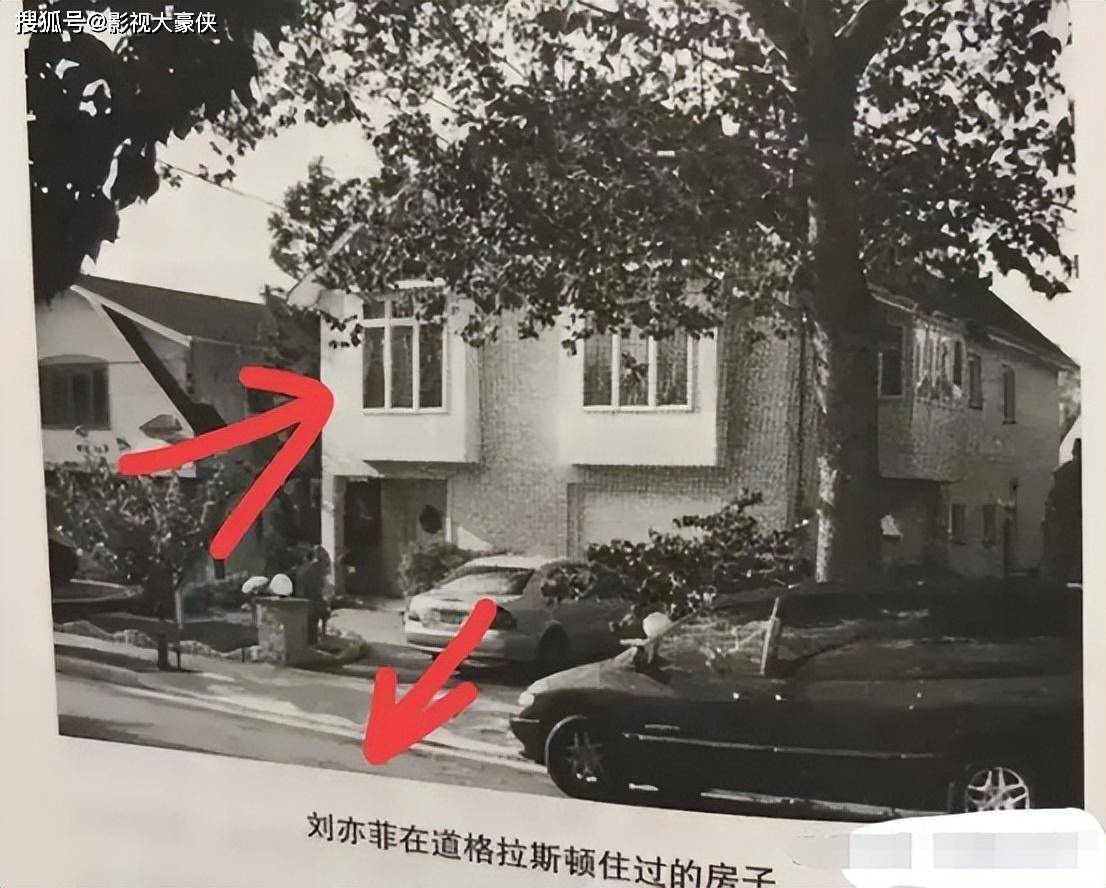

1997年,美國紐約。

10歲的劉亦菲跟隨母親在那裡落了戶。

隨著母親劉曉莉和身為華人大律師的繼父結婚後,劉亦菲的國籍也有了改變。

有道是「背靠大樹好乘涼」。

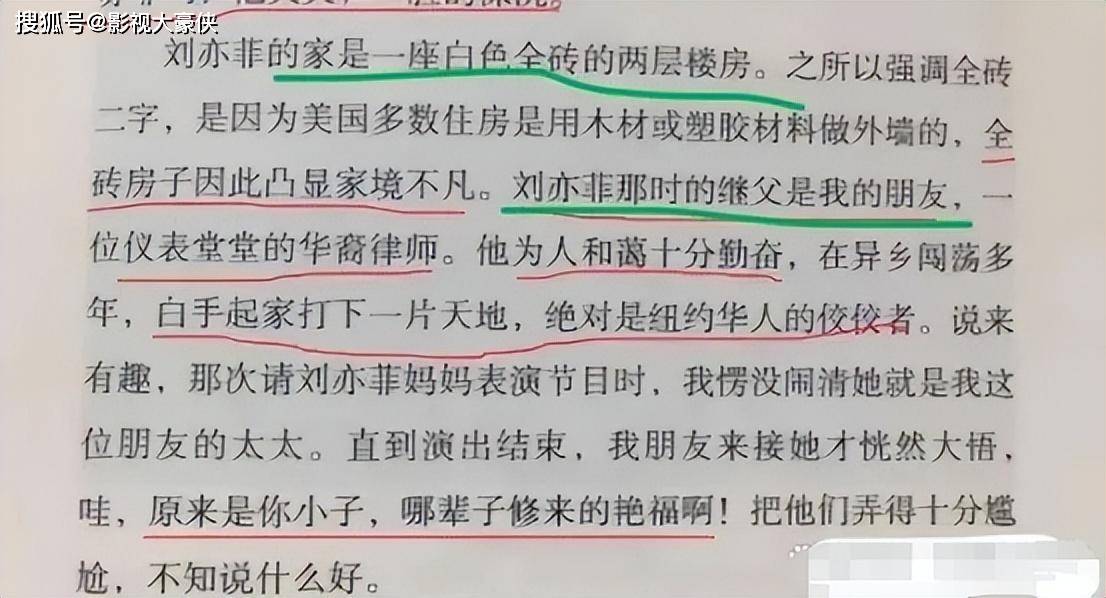

劉亦菲的繼父本就是靠著真本事在異國他鄉,白手起家。

在紐約的華人圈裡,說他是佼佼者也不為過。

憑藉著繼父的「光環」,初來乍到的母女二人,住進了「富人區」。

在美國,街道兩旁是隨處可見的別墅。

但劉亦菲居住的這一幢卻有所不同。

前者是木質結構建造,後者則全部是一塊塊磚壘砌而成。

看似是房子的差異,實際凸顯的是不凡的家境。

或許是因為母親劉曉莉是演員的緣故,劉亦菲也萌生了當演員的想法。

13歲那年,在生父好友陳金飛的助力下,她回到了國內。

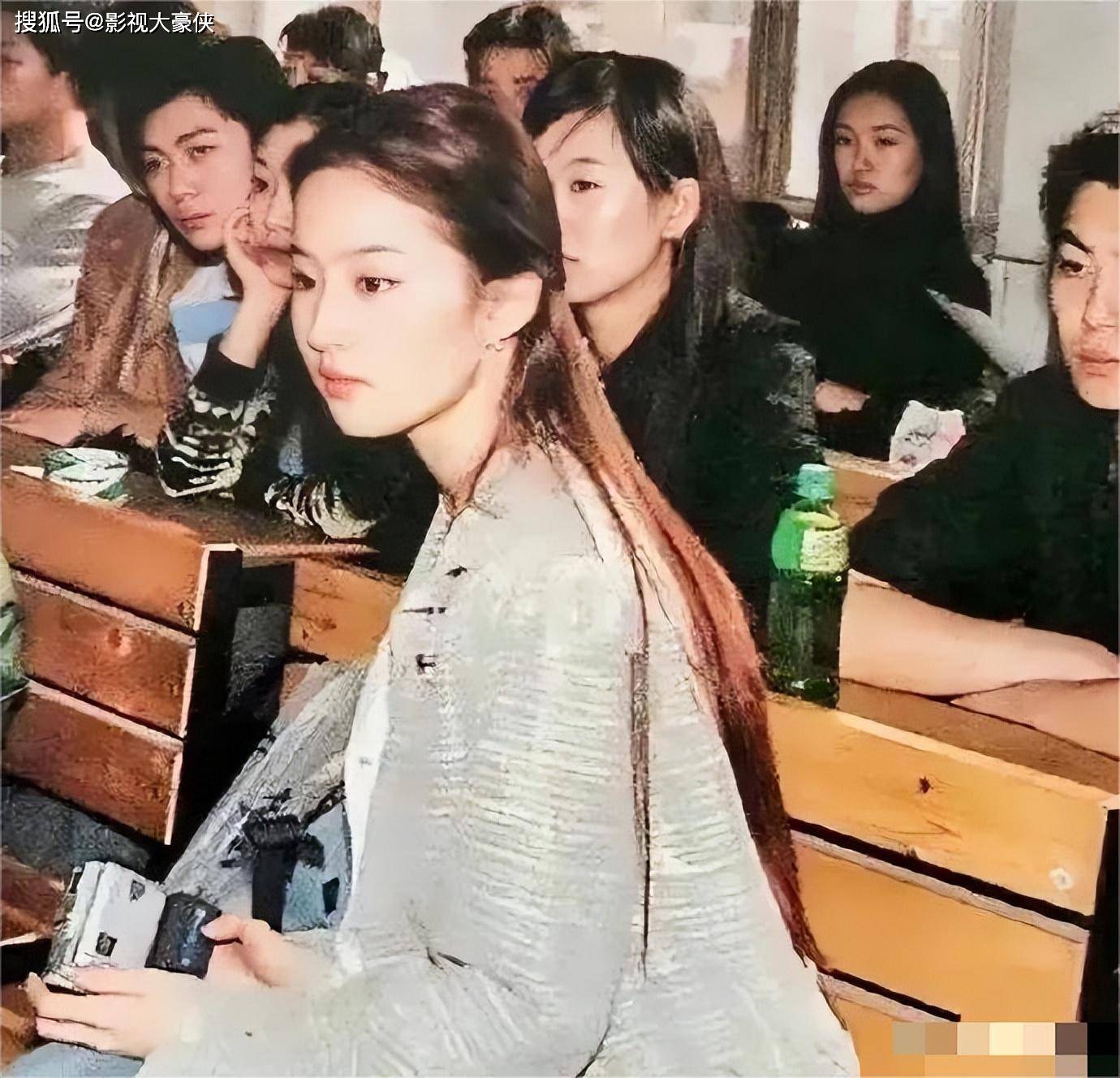

憑著美國留學生的身份,參加了北影的三次專業課考試。

後來,她順利入學,成為2002級表演系中的一員。

命運的齒輪開始轉動。

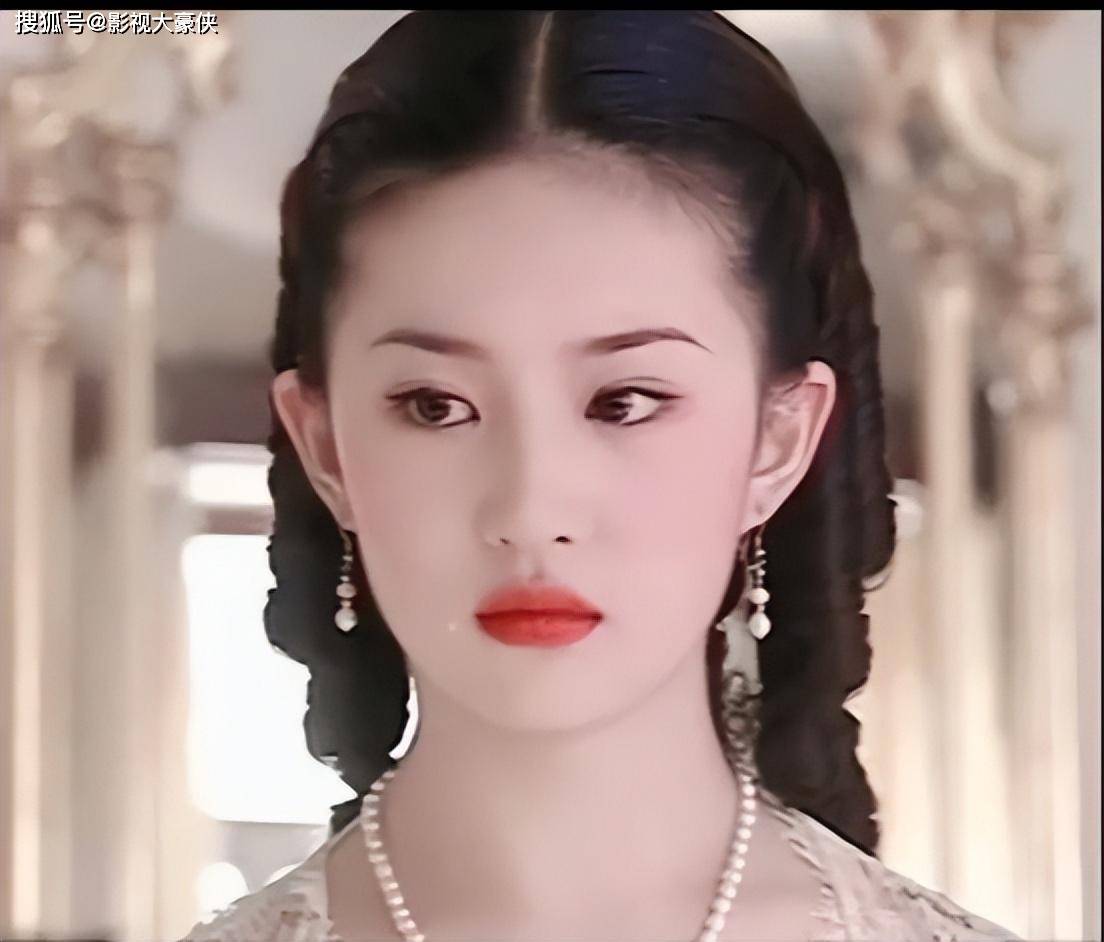

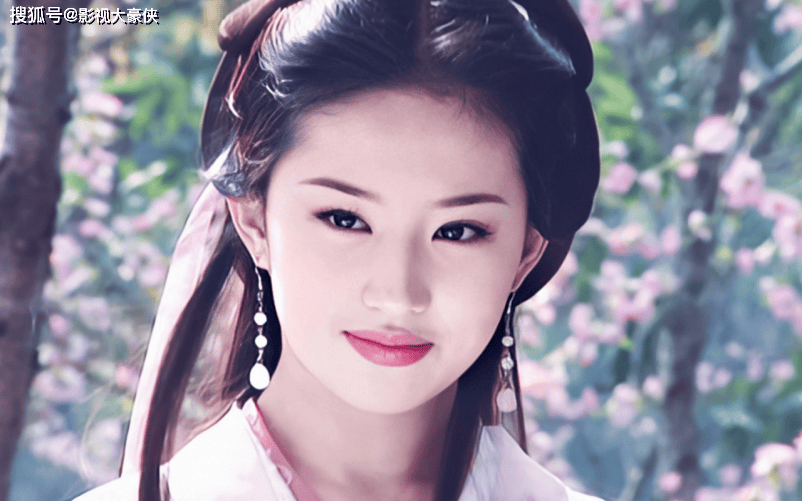

距離劉亦菲十五歲還差兩個月的時候,她和「白秀珠」相遇。

從來沒學過表演的她,多少是有些慌亂的。

帶著「初生牛犢不怕虎」的氣勢,就這麼水靈靈地進了組。

殊不知,委屈還在後頭。

沒有表演經驗,沒有生活經驗,靠著心理暗示,劉亦菲撐過了一關又一關。

但這些經歷和一眾成熟的演員相比,差之千里。

無奈之下,製片人只好將修慶請來給劉亦菲上「速成課」。

受人之託,忠人之事。

修慶除了會幫她把台詞標註清楚,還說了不少鼓勵她的話語。

儘管劉亦菲的熒幕首秀不算完美,但並不妨礙她接下來的發展。

劉亦菲頂著「神仙姐姐」的稱號這麼多年,想必都以為當年她是因為長相贏得了這個角色。

殊不知,她在試戲時,被安排演的是「阿朱」臨死的戲份。

怎料,被劇本感動的她真情流露,同時也征服了導演的內心。

外人只看到其年少成名的光環,卻忽略了其背後的努力。

儘管北影四年里,大家上課的節奏一致。

但已經小有名氣的劉亦菲卻十分忙碌。

而老師又要求,每拍一部戲就必須交一篇很長的論文。

否則,就要重新補考。

好在,劉亦菲懂得笨鳥先飛。

她提前半年利用夜晚的休息時間開始奮筆疾書。

臨近畢業時,以一篇《論影人的創造力》拿下了最高分。

那時的劉亦菲曾說:

「一個演員如果真的需要靠長相才能贏得觀眾的話,我覺得這是演員的悲哀,而這種認知度也是不會長久的。」

果真如此嗎?

說是不吃外貌的「紅利」。

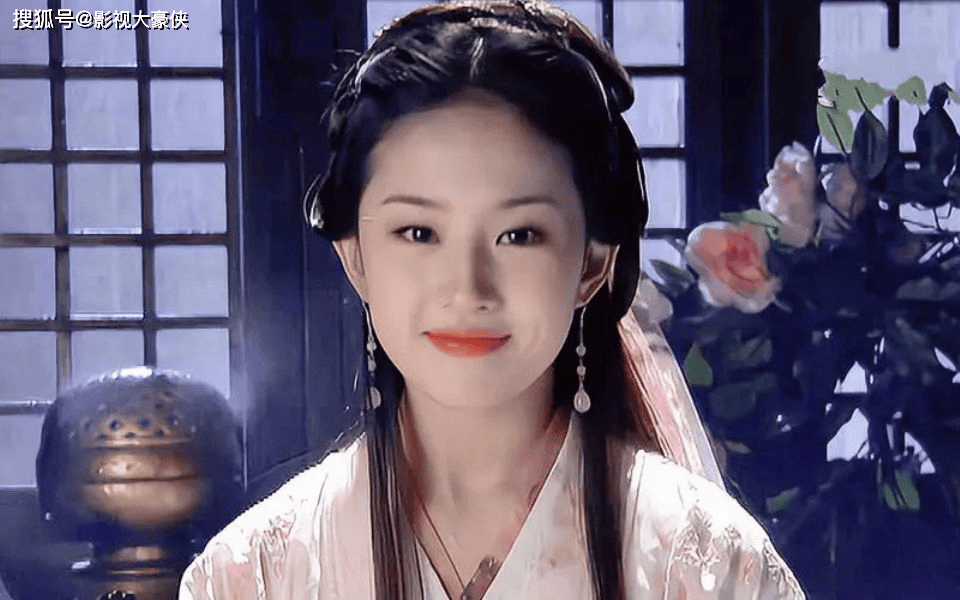

可籌拍《神鵰》時,卻發生了「小龍女」的「選角風波」。

戲要怎麼拍,讓誰來拍,全憑導演一句話。

只不過,全智賢和張柏芝都沒能入得張紀中的眼。

他將目光鎖定周迅,就連開拍前的採訪也是三句不離其名。

本以為周迅勢在必得,結果開拍前十七天被劉亦菲「截胡」。

金庸曾在送給劉亦菲親筆簽名的書里寫道:

「如果你演小龍女,金庸迷就不會說我胡說八道了。」

而在試鏡時,劉亦菲也強調了:

「本來小龍女這次想用新人演,但金庸老先生還是希望我能來試鏡,他對我飾演的王語嫣比較滿意。」

好在,她並非那種得了便宜還賣乖的人。

即便是天寒地凍的冬天,劉亦菲仍堅持不用替身。

跳進瀑布那場戲,急流差點將她沖走;還因吊威亞患上了頸椎病和脊柱炎。

可見,無論從家世背景還是資源,甚至是演戲的拚命程度來說,她都毋庸置疑。

然而,得獎與否的關鍵,國籍問題只是其一,答案早就藏在了她的人生里。

03

從《花木蘭》到《夢華錄》,再到今年《玫瑰的故事》。

原以為劉亦菲是隨著年齡的增長開始轉變選角的賽道。

不成想,考古過去,才發現「天仙」的內核一直穩定且超前。

出道五年,她的耳邊不時傳來兩種批判聲。

一種是來自對她實力的質疑,還有一種是胡說八道,惡意地評判。

前者,她用平常心對待,自信和堅定令她終將得到認可。

後者,她以不聞不問用事實證明,莫須有的都是泡沫。

出道十八年,《花木蘭》在國內票房不佳。

劉亦菲再次因國籍問題遭到了有心之人的炮轟。

但她卻在「土星獎」拿到了最佳女主角的榮譽。

除此之外,外交部發言人更是讚譽她是「當代花木蘭。」

在那個以「玉女」定義女演員的時代。

劉亦菲卻敢於在媒體面前,為女孩發聲。

在當下處處為製造女性焦慮的話題里,劉亦菲沒能幸免於難。

在記者問道她最不滿意身體哪個部分時,她卻說:

「既然長在我身上,我就要愛護它。」

在別人都在想辦法怎麼立人設,維持人設的時候。

只見劉亦菲的社交平台倒是「直的」透徹。

年少成名,劉亦菲的身上卻看不到世俗與功利。

就連那點「奢侈」的愛好,也變得應該。

她最喜歡收藏水晶。

無論是到國外旅遊還是朋友生日送禮,樣樣都離不開水晶擺件。

每當閒暇之餘,她便拿起絨布擦拭著心愛的寶貝。

以至於收藏品越來越多,最後積累了一整個展櫃。

只能說,遠離世俗的人,才能保留最純真的那部分。

剛出道那幾年,有記者希望能從劉亦菲的手機上獲得幾張照片。

她卻不好意思地說道自己不用手機。

原來,15歲的她在入行時就明白要建立起強大的心理承受能力。

哪怕是陳金飛勸她多和人接觸,對她會有幫助。

她仍然一如既往地在拍完戲後,就回歸到自己的一方天地。

劉亦菲愛貓。

關於她的日常分享里,必定有貓咪出鏡。

很難想像一個女明星的豪宅里,竟然可以同時容納下五六十隻貓。

且個個膘肥體壯。

一年一部爆款劇,不營業,不上綜藝。

拍完戲就「消失」的她生活簡直不要太豐富。

看書品茗,環遊世界,老友相聚,一日三餐,盡情體驗人間煙火氣。

你看她是「神仙姐姐」。

她卻說「我就是個diao絲。」

採訪時她帶著迷茫的眼神順帶還要澄清一句:

「我沒說過我是神仙姐姐,很多人覺得我是,肯定是通稿發多了吧。」

顯然,真誠才是必殺技。

試問,一個對世俗不聞不問的人,還會在乎獎項?

更何況,她在全球的影響力,還有國民度,無一不是在詮釋著她的實力。

結語

正如李嘉誠曾經說過的那句話:

「沒有人能隨隨便便成功。」

但,有關於「成功的定義」,從來沒有具體的衡量標準。

既然有演員以追逐「三金」等各大獎項為一生的目標。

自然也會有另一批與之相反的演員奉行著:「不以物喜,不以己悲。」