|

|

新華社「新華視點」記者 譚謨曉 白佳麗 毛思倩 李曉婷 梁姊

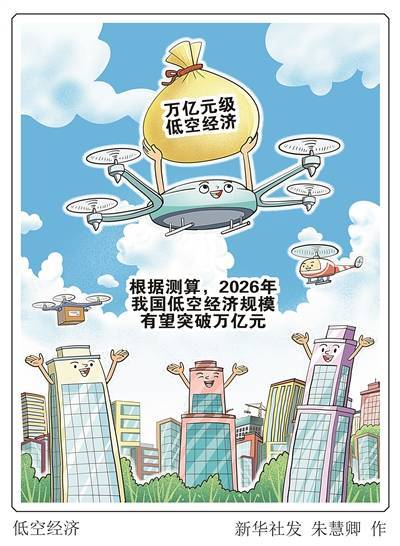

作為全球競逐的戰略性新興產業,今年首次寫入政府工作報告的「低空經濟」正加快融入各行各業,深刻改變人們生產生活,市場規模不斷壯大。根據測算,2026年我國低空經濟規模有望突破萬億元。

萬億元級產業浮出水面

低空經濟是以有人駕駛和無人駕駛航空器的低空飛行活動為牽引,輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。涵蓋航空器研發製造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產業。

發展低空經濟,通俗來說,就是把「路」修到「低空」去。在這條新「路」上,同樣會出現「路上的『車』」、「開『車』的人」和因「路」而興的產業。

2010年,國務院、中央軍委印發《關於深化我國低空空域管理改革的意見》,拉開了開發低空資源、促進通航發展的序幕。

2021年2月,低空經濟首次寫入《國家綜合立體交通網規劃綱要》;2023年12月,中央經濟工作會議把低空經濟列入戰略性新興產業;今年全國兩會,低空經濟被作為「新增長引擎」之一寫入政府工作報告。

數據顯示,截至2023年底,我國已有超126萬架無人機,同比增長約32%;全國註冊通航企業690家,是2015年的2.5倍。2023年,我國低空經濟規模超5000億元。

1月,我國自主研製的AG60E電動飛機成功首飛;2月,5座eVTOL航空器盛世龍首次實現從深圳到珠海飛行……今年以來,低空經濟領域新事不斷、引人關注。

在低空空域管理改革試點城市重慶,從航空發動機、無人機整機研發製造,到運營服務、衛星應用,通用航空企業加快全產業鏈布局,覆蓋物流配送等場景。

在「無人機之都」深圳,低空經濟軟硬體基礎和配套設施加力完善,企業積極布局末端轉運節點、社區級無人機起降場,低空經濟設施網、空聯網、航路網、服務網「四張網」加快構建。

安全管理是發展的底線

今年3月,峰飛航空自主研發的無人駕駛噸級電動垂直起降航空器獲得由中國民用航空華東地區管理局頒發的型號合格證,為規模化商業運營打下基礎。

記者了解到,為促進低空經濟健康發展,國家有關部門圍繞裝備創新、機場建設、准入管理、服務保障等方面推出一系列支持政策和改革創新舉措。其中,中國民航局已批准建立民用無人駕駛航空試驗區17個、試驗基地3個,覆蓋城市、海島、支線物流、綜合應用拓展等場景。

業內人士表示,我國低空經濟已初具規模,發展勢頭良好。作為戰略性新興產業,也不可避免要面臨一些「成長的煩惱」。

「低空經濟是飛出來的,安全是發展底線。」中國無人機產業創新聯盟副秘書長金偉說,低空飛行器的質量至關重要,要加快構建低成本、高可靠、高性能、高安全的低空裝備產品體系;還要在適航審定、安全監管、標準規範制定等方面進一步優化提升,讓低空飛行器「看得見、呼得著、管得住」。

前不久,一架載人飛機從重慶龍興通用機場起飛前往四川自貢,川渝兩地跨省低空目視航線首次演示飛行成功。下一步雙方將共建共享共用航空信息、低空氣象信息等,科學配置低空空域資源,讓更多飛行器安全飛起來。

「低空空域資源涉及多個部門,是發展低空經濟的基礎資源,其開放度、利用率關乎低空經濟長遠發展。」重慶市經濟和信息化委員會裝備處副處長平嵩蕊說,低空空域管理改革試點穩步開展,不斷落地見效。

記者在一些地方調研發現,當前低空經濟產業發展較快的是製造環節,保障、服務等環節相對薄弱。有的地方打造低空經濟產業園區,把目光瞄準無人機製造等領域,但由於相關配套設施缺乏、政策不夠完善等,新產品、新技術大規模示範應用和商業化發展受到一定製約。

避免「一哄而上」同質化競爭

業內人士認為,要更好統籌發展與安全,從空域管理、飛行審批、配套設施建設、法規標準體系等方面強化政策支持和安全保障,因地制宜發展好低空經濟。

值得關注的是,有受訪企業表示,隨著低空飛行器數量和航線快速增長,部分低空空域已有些「擁擠」,可能存在一定隱患。

中國民航局有關負責人表示,將配合相關部門做好空域分類和低空空域管理改革試點,增加低空可飛空域;共同加強低空飛行活動服務保障體系建設,持續改善低空飛行活動的計劃審批、空管、氣象、通信、監視等服務保障。

在多地加力布局低空經濟的情況下,怎樣避免「一哄而上」同質化競爭?

「川渝地區旅遊資源豐富,低空旅遊需求和潛力大,應急救援等場景也很廣泛,未來將成為兩地發展低空經濟的著力點和亮點。」上海交通大學重慶臨近空間創新研發中心常務副主任王全保說,對地方政府來說,要立足地方資源稟賦,把握民生需求,突出場景特色,依託產業基礎定位低空經濟發展方向。引導技術、資本、人才等要素資源向重點企業有效集聚,提升產業鏈現代化水平,帶動地方經濟發展,打造地方名片。

王全保表示,發展低空經濟拼速度更拼耐力,要坐得住冷板凳,潛心做好裝備核心技術和低空智聯技術攻關,根據經濟社會發展需要創新應用場景。

專家建議,還要不斷完善法規標準體系,推進國家標準、行業標準、團體標準協同發展,鼓勵龍頭企業帶動上下游企業共同開展標準研究。構建貫穿低空裝備研發設計、生產製造、試驗驗證、運行支持全生命周期的工業標準體系,為低空經濟有序發展保駕護航。