點擊關注

據央廣網5月13日報道,5月12日,海口市紅城湖出現大量死魚,現場打撈工人表示,從7時到14時,打撈漂浮於湖面的死魚約有8噸。

當天14時,記者在現場看到,紅城湖環湖路一側的湖面上還浮著大量死魚,隨著一陣風吹過湖面,死魚隨波而動,向湖面散開。兩輛環衛的垃圾運輸車正在忙著裝運剛打撈上來的死魚。

5月12日,海口市紅城湖出現大量死魚圖片來源:央廣網記者 付美斌 攝

另據新海南客戶端、南海網5月12日報道,當天下午,記者到場看到主要湖面的死魚已經基本清理,還有部分死魚飄散在多處湖面角落,有不少環衛工在使用撈網和船具進行清理,現場異味較大。

記者發現儘管大部分水面的死魚已經被清理掉,但還有少量死魚從湖底陸續浮上水面,環衛工人駕駛船隻沿著湖面繼續清理打撈。撈上來的死魚被統一運送到停放在湖邊的垃圾車上。

圖片來源:新海南客戶端視頻截圖

「其實在前幾天已經陸續有一些死魚出現,我們都及時進行了打撈,但是今天一早湖面死魚量猛增,我們公司隨即安排了30多位環衛工趕到現場,並派出了大小兩艘船進行打撈,環衛工使用網兜沿岸清理近岸的死魚。」海口市京環城市環境服務有限公司經理助理彭紅蓮說,直到5月12日下午,他們將清理出來的死魚統一運送到廚餘垃圾處理末段進行無害化處理,確保死魚不流向市場。

據了解,紅城湖水源為南渡江水,水質含鹽量較高,屬於半鹹水水質,湖內的魚適應南渡江水的鹽度。海口市瓊山區水務局局長周金分析稱,受5月2日、6日強降雨影響,引發龍昆溝嚴重積水,因此紅城湖暫停從南渡江補水,並排水騰出庫容,以便緩解龍昆溝下游排洪壓力,水位急速下降至6.5米。加之近期強降雨雨水流入湖內,降低水的含鹽量,改變了魚的生活環境,目前死亡的基本都是濱海區域的半鹹水魚,而紅城湖內主要魚種羅非魚基本上沒有出現死亡。

「鹽度等水環境變化加上氣溫偏高,一定程度缺氧,綜合這些因素才導致魚類死亡。」海口市瓊山區水務局局長周金說,目前已安排紅城湖進一步從南渡江補水,以爭取儘快恢復原來鹽度的水環境。

另據直播海南,紅城湖內的死魚並非湖內原有的羅非魚,而是青鱗魚。據了解,青鱗魚是一種海水魚,主要生長在濱海河口處。它通過漲潮進入南渡江,之後進入紅城湖內。海水魚進入淡水湖後,環境的不適應導致了它的死亡。

「死亡的魚不是當天漂浮在水面上,它是先沉底,而在第二天腐爛了以後,整個魚就漂浮在河面上來了。」周金說

據了解,紅城湖近幾年來發生過多次魚類死亡的事件。

2013年2月,紅城湖內數十萬斤魚接連死亡,經瓊山區水務局聯合其他部門調查後確認,死亡原因是南渡江泵站輸送鹹水致使湖水鹽度升高所致。此外,2014年和2015年,紅城湖湖面上均出現過大量死魚。其中最為嚴重的一次發生在2016年。

為了預防和避免類似事情的再次發生,轄區水務局將考慮在取水處增欄加密,避免青鱗魚等海水進到湖中,加大源頭管控的同時,還會進一步加強事中監管和事後處置。

延伸閱讀:黃河每天將魚沖入大海,淡水魚在海中無法存活,魚兒去哪了?

授權自

zhihu.com/question/626045818/answer/3255710805

01

你是一條鯉魚,住在黃河。

一天發大水,你被衝到入海口。

你發現今個這水帶勁,氣味芳香泥巴少,還有淡淡腌魚味,挺好挺好。

就又往前遊了一會:哎呀,越往前越齁了吧唧的,兄弟我遭不住了,原路返回,溜了溜了。

此時還在入海口的緩衝區,魚類感覺不對勁,原路順著味淡的水跑回去了。

後來,你被釣了起來,正以為今晚要摟著生薑大蒜睡的時候,被大善人買下,拉到海里放生了。

02

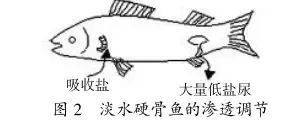

中學生物有講滲透壓,水喜歡往鹽多的地滲。

一般淡水鹽度不到0.4%,大多數生物的鹽度是0.9%,所以水往身體里滲。

不排出就會腫。

淡水魚為了減少身體的水分,非但不需要喝水,還得多撒尿,把水排除。

所以河魚光撒尿不喝水,尿頻尿急一身腥。這是腎虛,得治。

而海水的鹽度基本在3.5%左右,比淡水高多了,多數海水魚為了保持水分,就得經常多喝水少尿尿,定時把身體的鹽分排出來。

所以海魚光喝水少撒尿,尿少而稠易結石,很明顯,這是腎虧。

於是乎,你進了海水,感覺乾渴的難受,張著大嘴拚命過水,越是過水,腮部脫水越快,越是脫水,越是拚命張嘴過水......

最終,你會活生生的,在海里脫水窒息而死,成了真·鹹魚。

03

你問:

除了多喝水少尿尿,海魚還有別的法子防止自己變鹹魚嗎?

有。

比如,腦迴路清奇的軟骨魚類。

他們就合計啊:想不被腌成鹹魚,先把自己腌了不就得了。

剛好日常代謝出來的尿素、氧化三鉀胺些玩意的滲透壓比鹽分高的多,本著不用就是浪費的思路,乾脆直接留在血液里。

往血里摻尿這種騷操作,優點有一大堆,比如甭管在淡水海水,都享受淡水魚的待遇。

缺點嘛,你想想天天擱尿里泡著......這就導致稍微大點的軟骨魚,吃起來都是一股子尿騷味,不處理吃多了還容易尿素中毒。

04

你又問:

有很多魚都能在海水和淡水裡隨意跑動,為啥他們沒事?

那就得看這魚是採用哪種策略了。

有的魚走的是達爾文生造流——

慢慢適應,只要死不了就不是問題。

從小生在河裡,慢慢往海里跑適應個幾年。

等想生娃了再跑回河裡,生完直接宣布報廢,主打日拋型簡單方便沒後遺症。

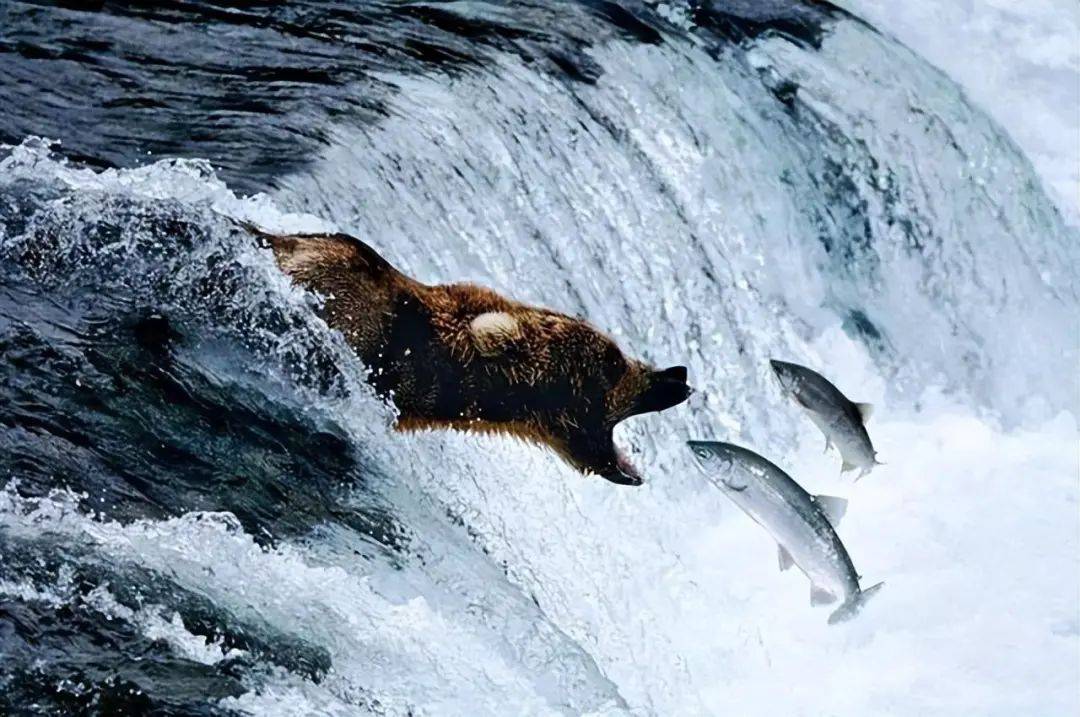

這類主要是洄遊類魚,比如鮭魚,鰻魚等。

有的走的是強身健體鍛鍊流——

常年混跡在入海口附近,慢慢練出一對好腰子,到海里多喝水少撒尿,到河裡多撒尿少喝水,稍微適應下就能用。

這類魚叫廣鹽性魚類,比如鯔、銀魚、刀鱭等。

這類魚的特點大家都知道,不光好吃,還特別貴。

05

啊,對了,那群腦迴路清奇往血里摻尿的軟骨魚,對他們來說,到了淡水那滲透壓都是坐地吸土的級別,啥營養條件也頂不住啊,按理說河裡應該沒有軟骨魚。

偏偏有幾個天賦異稟的軟骨魚比較頭鐵,沒事就要跑入海口鍛鍊。

像恆河真鯊、公牛鯊、北河鯊,就掌握了在淡水生存的技能,可以暫時在淡水生活,時間久了還是要回海里休整。

另外在我國江西,也有少量淡水魟生存。

總體來說只有4%的(34種)軟骨魚是淡水魚,四捨五入就是幾乎沒多少。

06

你又問了:

不對阿,鱘魚也是軟骨頭,不是在河裡和海里都有嗎?

沒錯,鱘魚的骨頭是軟的。

但是他屬於硬骨魚綱、輻鰭亞綱、硬鱗總目、鱘形目。

骨頭軟單純是因為進化的比較原始。

鱘魚是非常有代表性的洄遊類魚,而且很多壽命悠長,也不再是交配完就丟掉性命的一次性日拋魚了。

所以鱘魚都嘎嘎好吃,賣的也不便宜。

由此可見,大自然很認真的告訴我們一個硬道理。

腰子好,才能賣個好價錢。

07

最後,再來個更科普、專業的角度——

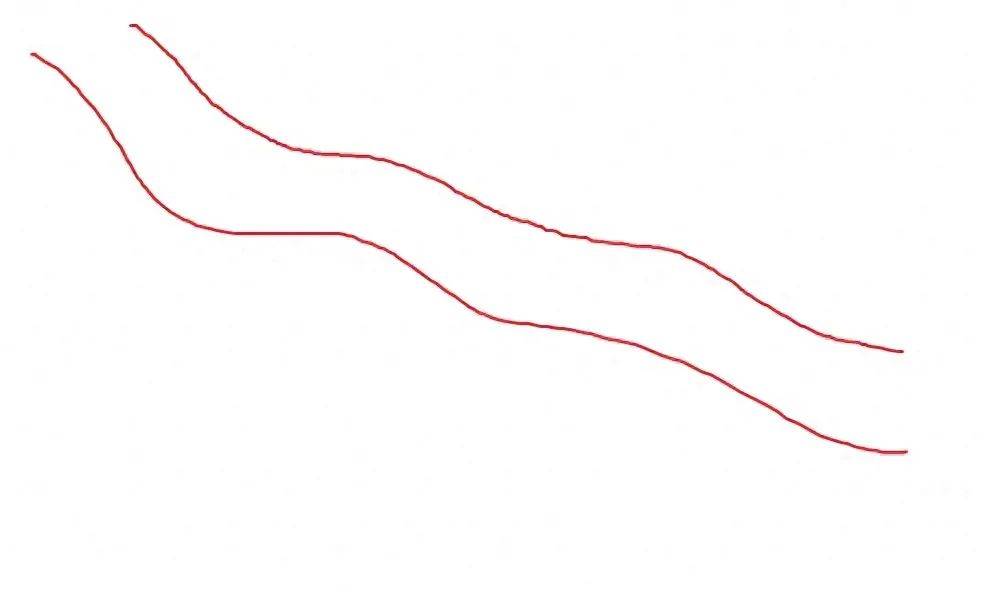

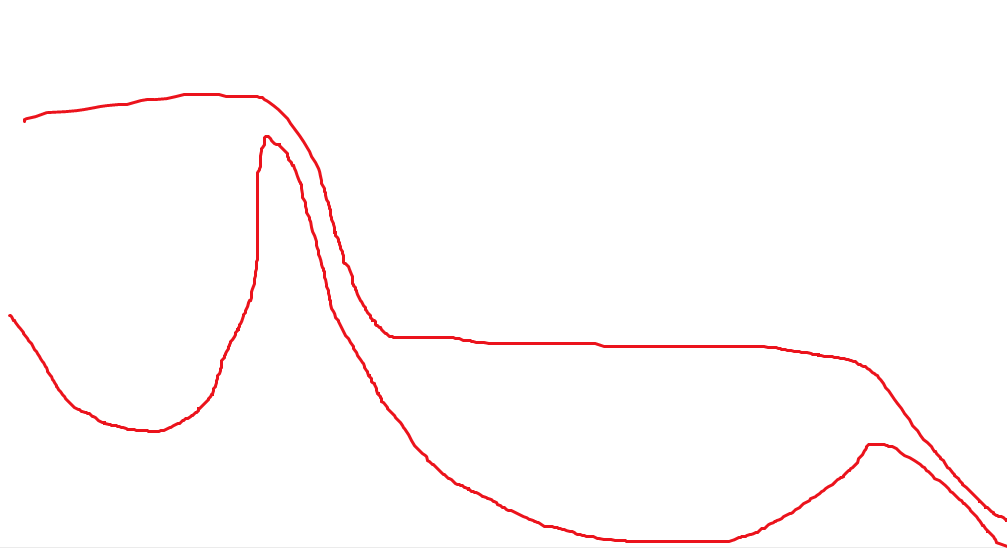

你以為的黃河:

實際上的黃河:

滑鼠畫得有點抽象,意思到了就行。

你需要知道,作為脊椎動物,魚類也是需要睡覺、休息的。

如果黃河真的是第一張圖的那樣,全程都只有持續向下的水流,的確很難會有魚生存。

即便有,也只能是在有大量亂石和水草的地方。

有過農村小溪捕魚經驗的知友就會知道,有固定魚群的地方,基本上只有水坑和窪地。

稍微有點急的溪流,就很難會有魚群在固定的地方出現。

即便出現,要麼很快被沖往更下游的窪地,要麼力爭上遊,努力逆流往上跑,來到更上游的窪地。

正是因為淡水魚的生存環境,是一個一個通過湍急水流連接的窪地,所以淡水魚才進化出了逆水而游和洄遊的習性。

每次大雨,上游都會形成更大或者新的窪地。食物多(蟲子、植物果實等),天敵少。

除了基本的生存外,在上游產卵,生育後代,也會更有優勢。

小魚是很容易被沖走的,上游水流更緩,更小,不僅小魚不容易被沖走。即便被沖走,還會在下游遇到很多窪地,有更多的生存機會。

事實就是,基本上中小型魚類,都會在大雨、洪水中有逆水而游的習性。

但其實,逆流失敗,被沖回來的魚居多。

能到上游的魚越少,也意味著到達之後,也越具有生存優勢。

至於最終被衝到海里還能活的魚,也不是沒有。

最典型的就是鮭魚,已經進化到能在海里生存了。

當然,這都是經過不斷反覆的淘汰選擇,經過N次疊代後,最終活下來的鮭魚——體液滲透壓越來越高,介於淡水魚和海魚之間,甚至還發展出了用鰓排鹽的能力。

它們不僅在海水中存活的時間變長了,而且由於生存淘汰率高,它們也進化出了非常強的繁殖能力。通過足夠高的繁殖數量,來平衡淘汰率高的問題。

同時,要保證足夠多的後代存活下來,也意味著需要洄遊到上游,選擇食物充足、天敵少的區域。甚至,為了後代的生存,不惜犧牲掉自己。

就這樣,經過數千年的的進化,以太平洋鮭魚為首的洄遊鮭魚也就誕生了。

或許,正是因為過於殘酷的進化過程,才讓鮭魚的繁殖,達到了自然界少有的高度內卷。

鮭魚父母橫穿800公里,以死亡為代價,終生產卵一次。

平均4000顆,大約只有1/5孵化,最終200條入大海,10條成功洄遊,但最終只有2條到達出生地,正好一代代的不斷循環。

鮭魚會在河流中生存1~5年,才會進入大海,它們成長的保證,正是可以棲息的窪地、河床、河灣、水草、湖泊……

像鮭魚這樣進入大海,還能活下來的魚類,其實是很罕見的,需要複雜而特殊的進化成壓力。

絕大多數沖入海水的,除了少部分再次回到淡水的,其它的自然是死了。

今日推薦關注