家庭小傳

朱良才,中國人民解放軍高級將領。1927年加入中國共產黨,參加了長征,歷經了土地革命戰爭、抗日戰爭、解放戰爭等。新中國成立後任華北軍區副政委兼政治部主任、華北軍政大學政委、原北京軍區政委等職。1955年被授予上將軍銜,榮獲一級八一勳章、一級獨立自由勳章、一級解放勳章;1988年被授予一級紅星功勳榮譽章。

朱筱秋,系朱良才之女,1950年出生,1970年入黨,曾服役於空軍部隊。

五月的北京,風暖花香。走進位於東二環的一座四合院,紅磚的房屋仿佛從遙遠的時代走來,散發出一種質樸的年代感。陽光穿透繁盛的花草樹木,星星點點,散落在一顆雕刻在影壁上的五角星,熠熠生輝。

「這是我父母親生前居住的地方,房屋設施比較簡陋,但見證了我的成長,留下了許多難忘的回憶。」開國上將朱良才之女朱筱秋看著眼前的一景一物,有關父母親的記憶,如同眼前盛開的梧桐花瓣,一瓣一瓣,帶著感動與溫暖落在心靈深處。

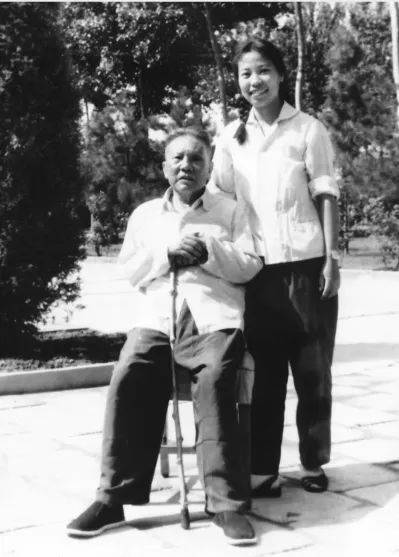

1976年夏,朱筱秋和父親合影。

心中有黨就一定能找到黨

1900年,朱良才出生在湖南汝城縣一個書香門第,9歲讀私塾,閱讀了《大學》《中庸》等大量中華傳統優秀典籍,培養了他深厚的文化修養和民族氣節,讓他萌生了救國救民的思想。1925年,他參加了湖南農民運動。

「『四一二』反革命政變和『馬日事變』後,父親和多名農會骨幹被捕入獄。敵人審問時問父親叫什麼名字,父親說叫朱良才,因為在父親心中『堅信自己要做革命的良才』。關了36天後,父親被黨組織順利營救出來。出獄後,父親改名為朱良才。」回想父親的革命生涯,朱筱秋認為,白色恐怖下,是心中的革命理想讓父親把生死置之度外。出獄後,父親毅然決然加入了中國共產黨。

「今天我真正成了一名共產黨員,即使獻出生命也死而無憾。」這是朱良才入黨宣誓後對入黨介紹人說的一句話。從此,黨在朱良才的心中至高無上,他決心用行動踐行入黨誓言。在後來的多次戰鬥中,他遭遇數十次劫後餘生,右臂受傷留下終身殘疾,但是他一心向黨,不畏任何困難。

1937年3月,西路軍西征失敗後,在石窩會議上,確定李先念負責帶領左路軍向西去新疆,副總指揮王樹聲與朱良才負責帶領右路軍向東去陝北。可沒走幾天,隊伍就被打散了。

「三月的祁連山上依舊冰天雪地,父親隻身一人徒步去找紅軍。一邊要躲避馬匪的追殺,一邊要忍受嚴寒與飢餓,常常是白天隱蔽,晚上沿著祁連山北部邊沿鑽樹林、翻溝谷……渴了就抓幾把雪塞進嘴裡。餓了就從地上摳草根抵餓,甚至找牛糞、馬糞中未消化的苞谷顆粒充飢。歷經36天,終於找到了紅軍。」回想起父親這段艱苦卓絕的往事,朱筱秋眼中閃著淚光。父親是憑著怎樣的意志和信念才堅持下來?「只要我們心中有黨,就一定能夠找到黨」是父親的錚錚誓言。

抗日戰爭全面爆發後,朱良才被中央指定以秘密身份擔任八路軍駐蘭州辦事處秘書長,對外稱「吳秘書長」。他遵照黨中央的指示,同國民黨頑固派進行機智靈活的鬥爭,營救了一大批革命志士和西路軍失散、被俘人員。

1939年後,朱良才在晉察冀軍區任軍區政治部副主任、主任。這期間,他協助聶榮臻司令員做了大量卓有成效的政治工作。他建議並領導了「政治建軍」「創建模範黨支部」「爭當鐵軍」等活動;培養、發現和樹立了諸如狼牙山五壯士、子弟兵的母親戎冠秀、民兵英雄李勇、雁翎隊等典型,運用典型來激發全體指戰員艱苦奮鬥、不怕犧牲的大無畏革命精神。

信念使人百折不撓

「如果說父親的革命經歷充滿著傳奇色彩,母親李開芬的經歷同樣也是九死一生,甘為革命事業犧牲一切」。

李開芬1931年參加革命,1933年參加紅軍,歷任宣傳隊長、婦女先鋒團秘書、(營)分總支書記,參加了長征。1937年,20歲的李開芬擔任西路軍婦女團秘書,西路軍兵敗祁連山,婦女團許多官兵被俘,為使李開芬屈服,馬匪甚至打斷了馬棍。可是受傷的李開芬非但沒有屈服,還和戰友們一起策反了一個馬匪傳令兵,從敵人的魔窟中逃出來,回到了黨的懷抱。

「母親脫險後來到了八路軍駐蘭州辦事處,當時父親在八路軍駐蘭州辦事處擔任秘書長,經謝覺哉和王定國介紹,他們在蘭州結為伴侶。」朱筱秋說,父母親都九死一生,他們把個人的情感都融進了黨的事業中。

朱良才和李開芬合影。受訪者提供

新中國成立後,李開芬先後擔任過華北軍區直屬政治處主任、第四機械工業部政治部副主任、原北京軍區後勤部副政委等職。1988年被授予二級紅星功勳榮譽章。

「『信念使人百折不撓,坎坷使信心更堅定。』這是母親曾經對我們說過的一句話,具有非常深遠的教育意義」。每當朱筱秋遇到挫折,母親的這句話就給她帶來無窮的力量。

「父親一生保持著艱苦樸素的傳統,一組布沙發用了整整40年,直到他去世。在家中,他約法三章:凡是規定內發的東西才能要;不能占公家的便宜;他的汽車不能隨便坐,誰違反家規都不行」。母親就在軍區機關工作,但從不搭父親的順風車,上下班都是自己騎自行車。

父親一生淡泊名利,公道正派。他自參加革命後,職務起起落落,但從無怨言,始終兢兢業業地埋頭工作。58歲那年,父親本可以在職休息養病,但他沒有,而是主動請辭,讓位給年富力強的同志,成為新中國歷史上第一個主動讓位的開國將軍。

「小學課本中的《朱德的扁擔》一文,我們從小讀過,但不知道作者是誰。直到長大看到《星火燎原》後,才知道竟然是父親寫的。幾十年來,他從未跟我們提過這件事。父母親用自己的實際行動詮釋著老一輩革命家的優良傳統,在生活上對我們嚴格要求,培養了我們正直勇敢、勤奮好學、艱苦樸素的好作風。」朱筱秋說。

父親培養了我讀書的興趣

「父親退休時58歲,他始終堅持學習。即使到了晚年,身體衰弱,視力衰退,他仍堅持在病榻上,戴著深度老花鏡,拿著高倍放大鏡讀書、看報、學文件。」朱筱秋說,父親的一言一行都是家人的榜樣,讓她不知不覺也愛上讀書。

朱筱秋回憶,學校停課了,父親就拿來一套《毛澤東選集》,囑託她要認真閱讀做好筆記,好好領會其中的道理。「在學習《毛澤東選集》時,我遇到疑問就會去問父親,每次父親都耐心講解,也會讓我談談讀後感,還不忘鼓勵我幾句。在父親的引導下,我通讀完《毛澤東選集》四卷,父親又拿來《列寧選集》《馬克思恩格斯選集》讓我繼續學習。是父親引導、培養了我的讀書興趣。」朱筱秋笑道,現在想起來,很懷念那段在父親身邊讀書的日子,從這些經典著作中她感悟到了思想和力量。

朱良才一生南征北戰,從未動搖過對革命事業的執著追求,他真正地將自己磨礪成意志堅定的革命良才,撰寫了《一根燈芯》《朱德的扁擔》《這座山,它革命》《練兵與禦寒》等四篇傳世佳作,被毛澤東譽為「軍之良才」。

「讀父親的文章總能帶給我很多感動。每一篇作品都能感受到紅軍堅貞不渝的理想信念、攻堅克難的吃苦精神、積極奮進的樂觀心態、無堅不摧的鬥爭意志。父親的作品給了我人生源源不斷的精神養料。」朱筱秋說。

來源/中國婦女報

作者/中國婦女報全媒體記者 陳姝

編輯/趙蕊

審簽/ 明芳

監製/喬虹