中華民族為什麼與眾不同?

先講個逗樂的事,上一篇文章寫完之後,被微博投訴了:

他們總結的中心思想很正確嘛!可見是認真讀了我文章的。

因為這個投訴,上篇文章無法正常分享了,點贊和在看按鈕都被ban了,大家只能口口相傳手動點進帳號里查看了。

下面開始今天的正文。

(一)大一統

在歐亞大陸的臨海兩端,分別形成了大一統的中華民族和多國林立的歐洲諸民族。但是從地理環境來看,歐洲大陸更為平坦,幾大平原連在一起,沒有太多分割地形的大河和高山,只有幾個半島地理位置較為不便;而中華大陸被長江黃河與眾多的崇山峻岭所切割,可供農業生產的完整的土地支離破碎。但是在這樣的地理條件下,中華民族形成了大一統的國家和民族;歐洲諸國分裂至今,少數的統一帝國也都是曇花一現。這是什麼原因造成的呢?

氣候。

中國大部分地區屬於季風性氣候,歐洲大部分地區是溫帶海洋性氣候或地中海氣候。季風性氣候的特點是降水量不穩定,要麼多、要麼少,就很容易形成洪澇災害或旱災。所以黃河問題一直以來都是中華民族的首要問題,我們最古早的傳說也是「大禹治水」這樣的故事。

人類古文明都是起源於大河流域,但我們看一看尼羅河、印度河、幼發拉底河與底格里斯河,要麼終年水流穩定,要麼有固定的、有跡可循的泛濫期——比如尼羅河,在其上游雨季的時候,尼羅河下游會形成洪水,但是這個洪水來的時期固定,還會帶來上游肥沃的土壤,因此古埃及神話中會有歌頌洪水的故事。而古希臘文明先天不足——土地貧乏、狹小,不足以養活眾多人口,所以他們會在地中海沿岸開闢眾多殖民地。之後的羅馬帝國也繼承了希臘海外殖民的傳統,所以說航海、殖民的血液是寫在歐洲人骨子裡的。這個問題我就不多分析了,今天的目光聚焦於中華民族。

要應對大規模的自然災害,個體的力量是不足的,這個時候就要訴諸於「宏觀敘事」了。《春秋》中記載了這樣一個故事:公元前651年,此時周王室已經衰微,不能再統領諸侯。但齊國領主代替了周王室,召集了諸方諸侯盟誓:互相承諾不修建阻礙鄰國的水利,承諾不在災荒時阻礙跨國糧食買賣。史書中稱為「葵丘之盟」。

不過《孟子》中也提到過,「葵丘之盟」的實踐並不理想,畢竟各諸侯國各行其是缺乏統一的號令。那麼如何解決這一問題呢,孟子提出的方案是「定於一」——大一統,只有統一,才有安定。

所以說,大一統是埋在中國人血液里的。秦始皇一統天下,並且廢分封、行郡縣;車同軌、書同文;統一度量衡……等等舉措,也是完全符合中華民族最高利益的。自秦大一統以來,中華大地上或因各種各樣的矛盾而分裂,但是統一的向心力從未停止,也成為了我們如今民族性的基石。

(二)蒼生與鬼神

正如前文所分析的,中華大地獨特的自然環境與氣候條件,我們走出了一條與眾不同的發展道路。

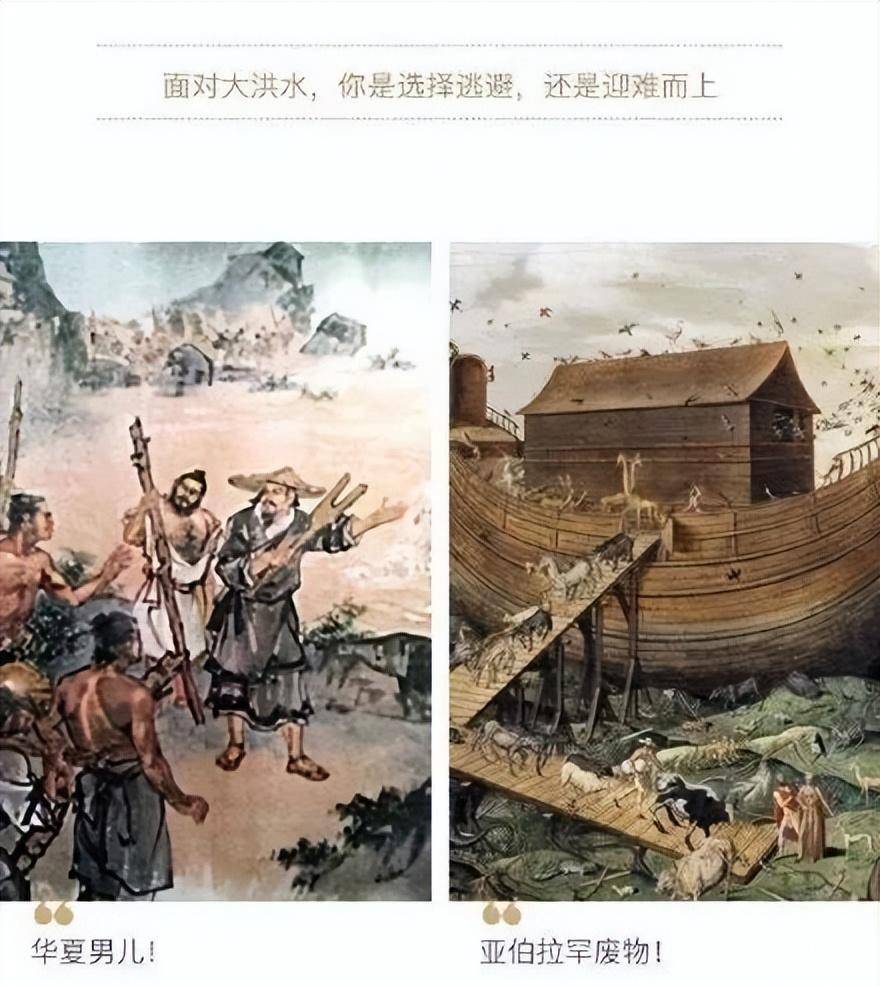

自古以來中華民族的精氣神里就包含了一種與天奮鬥、與地奮鬥的精神。看看我們的神話和傳說故事:盤古開天,夸父逐日,精衛填海,愚公移山,大禹治水,后羿射日……每一個都是戰天鬥地、自強不息。相比於西方神話人匍匐於神的怒火、畏縮於自然災害面前,中國神話傳說故事可以說是獨樹一幟了,這也體現著我們與眾不同的民族精神。

網上有一個梗:華夏男兒和亞拉伯罕廢物。雖然大家都有些開玩笑的部分在其中,但是也能說明一些問題,自古以來我們就是重實踐、重結果、重人本,這是一個在惡劣自然環境中頑強成長起來的民族特有的精氣神。

前兩年瑞典環保少女Greta Thunberg比較火,我也手賤做了個缺德圖:

左邊兩位華夏男兒是石家莊井陘縣的兩位殘疾人,一位雙目失明,一位失去了雙手。13年間他們就這樣相互協作,栽下上萬棵樹,將曾經的荒灘化為密林。

石家莊井陘縣還有一位著名的「種樹老兵」馬三小:他不幸失去了雙腿,回到家鄉後承包了村裡的黃山,用自己高速公路邊撿破爛的錢購買樹苗,十幾年間種下了一萬七千棵樹木,讓荒山變成了鬱鬱蔥蔥的青山。

他們的事例感動了許多人、影響了許多人。2016年夏天的洪災,讓馬三小栽下的3500餘棵樹木受損,經媒體報道,四天之內先後有一千餘名石家莊熱心群眾前往井陘縣秀林鎮馬峪村幫助老兵植樹,讓荒山重新煥發起生機。

最典型的還有今年重慶山火。重慶人民眾志成城,迅速撲滅在極端氣候下蔓延的山火,為減少全球溫室氣體排放做出了不可磨滅的貢獻,西方媒體屁都不放一個。

反觀澳大利亞山火,拖拖拉拉燒了小一年,2020年7月28日,世界自然基金會(WWF)發布一份報告,顯示2019年到2020年發生的澳大利亞叢林大火,造成了近三十億隻動物死亡或流離失所——今年澳大利亞山火又有復發,澳洲人民於是做了一隻考拉屍體在街頭抗議:

澳洲人民以很高的藝術水準只做了精美的考拉屍體模型,並配合上了很恐怖的音樂遊街;與此同時中國人民已經騎著小電瓶、摩托車,沖向了與森林火災戰鬥的第一線。

重慶山火成功撲滅不是偶然事件,是中國人民在保護環境、應對森林火災中一貫的負責任與無私奉獻。

我隨便截取幾段我國的新聞:

2009年2月11日16時,湖南長沙縣金井鎮新沙村新屋組村民因燒田埂引發的森林火災,經當地幹部群眾500餘人奮力撲救,到12日5時,火勢得到完全控制,過火面積約12公頃。金井鎮政府綜合治理辦公室副主任湯楊在組織其他人員撤離時被大火包圍,不幸殉職。

2009年2月12日中午11時許,湖北咸寧潛山林場發生森林大火,至午1時30分許,過火面積已超過500畝。因咸寧市公安、消防、林業、電力等部門人員和附近數百名村民撲救及時,很快撲滅了大火,未造成人員傷亡。

2009年2月12日12時30分左右,福建省三明市沙縣高砂鎮端溪村突發森林火災,由於風大火勢迅速蔓延,山火已經蔓延七個村莊,燒毀山林二千餘畝。福建省正組織各種專業力量全力撲救火災,已轉移群眾八百餘人,有關部門尚未接到人員傷亡報告。

2009年2月12日14時左右,四川省瀘州市敘永縣白臘鄉、赤水鎮、後山鎮、觀興鄉、麻城鄉、水潦鄉和古藺縣德耀鎮、馬嘶鄉、箭竹鄉九個鄉鎮相繼發生森林火災。13日4時30分左右,大火被全部撲滅,火情附近群眾及撲火人員等均未出現傷亡情況。

2009年2月12日下午,雲南昭通市彝良、鎮雄、大關、鹽津、威信5個縣的十幾個鄉鎮不同程度發生森林火災或森林火情。由於當地風力很大,達到七級,且山高坡陡,救援人員無法靠近,火勢難以控制,加之火災發生的林區或地方交通通信極其不便,甚至不通公路或是通信盲區,因此撲救難度極大。火災發生後,當地立刻啟動應急預案,組織300餘人到羅坎鄉、1000餘人到小草壩林場進行撲救。截至13日9時30分左右,發生在彝良縣小草壩鄉和鎮雄縣羅坎鄉的森林火災基本撲滅。9時50分時,當地撲救人員正在清理火場,直到確認大火完全撲滅。

細心的讀者發現了,上述幾則新聞都是在24小時內發生的。十一年前的2009春季,中國大部分地區森林火險等級持續走高,部分地區出現歷史最高的森林火險,與今年澳大利亞的極端氣候相類似,部分地區甚至更加嚴重。以2月11日-12為例,各地大規模的火災就有7起,小規模起火數十起。為什麼我們國家沒有出現如此嚴重的災情,這就是完善的應急反應機制與救災機制的功勞,無數地區的消防員、基層幹部、部隊官兵、當地群眾都是無名英雄,他們共同完成了一件鮮為人知的偉大事業。

這些都沒人宣傳啊同志們,話語權掌握在人家手裡,火的都是這種跳樑小丑:

「民族精神」不是虛無縹緲的,它埋藏在萬萬千千普通人骨子裡,它是千千萬萬普通人的優秀特質的集合。「那是五千年的象形文字,那是未來人們凝視的眼睛。」

中華文明有一個與西方諸文明區分的顯著特徵:我們沒有宗教文化。有影響力的佛教是印度傳入的,也很快經歷了「三武滅佛」這樣的打擊,最終與儒家思想、道家思想相融合,剝離了其宗教性,變成了單純的信仰和士大夫修身養性的參考。本土的道教也是非常「特立獨行」的——愛信信不信滾,不要打擾我飛升。

但是我們有特殊的、類宗教性的文化元素——祖先崇拜。我們去現在真正的古鎮看(不是變成了旅遊步行街的古鎮),鎮上最重要、最宏偉、最豪華的建築一定是宗祠——供奉祖宗的地方;而家族最重要的活動也是祭祀祖先——大一點的家族有專門的祭祀儀式,普通農民就是掃墓、上墳。想想道理也很簡單:思厥先祖父,暴霜露,斬荊棘,修堤壩,興水利,種樹木,屯田地……你神仙乾了點啥?

當然,沒有宗教不代表我們古人是無神論者,這差的有點遠。李商隱有詩云「不問蒼生問鬼神」,隱含的意思是「蒼生」大於「鬼神」,一切以老百姓真實需求為先。而西方主流宗教基督教、伊斯蘭教、猶太教(這三教根出同源,統稱為「亞伯拉罕一神教」,當然這個名詞僅供我們使用方便,學術上還是有爭議的)中,神是高高在上、仲裁一切的,人是需要向神贖罪的存在。

而我們民族對於「鬼神」的態度則顯得非常有趣。我們古人確實也「拜」鬼神,但是其重要性是服從於祖先崇拜之後的。在我們的文化中,「神明」不是高高在上的,而是你可以與他做交易的。比如久旱未雨,一些地區的習俗是會給龍王上貢;但我給你上貢就是給你面子,如果還不下雨那就是不識趣了,鄉民們就會把龍王的塑像從廟裡搬出來,用皮鞭抽打一頓。這就是「打龍王」的習俗,有些地方也有「打城隍」「打土地」的做法。

《三俠五義》里有個小故事,講包公為一個盆子伸冤斷案,由此還有衍生的戲曲《烏盆記》。戲中有個細節很有意思,一個老頭張別古拿到一個盆子,但是這個盆子有冤魂於其中,所以一直會哭泣。於是張別古就去拜菩薩,說求求菩薩幫我解決這檔子邪事,事成之後我給你多少多少貢品。然後他一離開這個廟,盆果然就不哭了;結果這老頭就後悔了,他覺得這個盆子也不是很值錢,為這要拿出好多貢品太虧了。於是他又回到廟裡,跟菩薩說對不起啊菩薩,答應給你的貢品我辦不到了,你也就別忙活了收了神通吧。結果一出門這個臉盆又哭了起來。

從這些很有趣的民間故事中就能以小見大,看出很多問題來。宗教不單單是信仰這樣簡單,它更是社會主要組成形式。我國土地支離破碎,所以宗族層面的組織農業生產、開墾荒地、修建農田水利、維護基層秩序就成為了社會的基石,因此我們沒有宗教,而儒家思想的「尊尊親親」「君君、臣臣、父父、子子」則完美符合了這一基層組織形式的要求,儒家思想也成為了中國封建社會的「指導思想」。

所以這就是唯物史觀:並不是儒家思想規範了中國古代社會的秩序,而是中國古代社會的秩序就是需要這樣一種思想,而它恰好叫「儒」而已。

(三)文化向心力

中華文化熠熠生輝,並具有著頑強的生命力、向心力。四大文明古國的其餘三個,古埃及文明、古巴比倫文明、古印度文明,都已經湮滅。唯有中華文明歷經磨難,綿延至今。這不是我們自吹自擂,這是學界公認的結論,不信的去看看歷史學最通識入門的基礎書籍——斯塔夫里阿諾斯的《全球通史》(第7章 中國文明)。

當前對於歷史上「中國」國家概念的研究,一大主流方向用的是「想像共同體」這一理論。「想像共同體」這個理論最早是西方學者研究近代民族主義的興起,但是它可以解答我國歷史上關於國家觀點的許多問題。意思是國家這概念,是古代精英階層——尤其是有文化影響力的群體共同想像構建出來的。

例如儒家講「修身齊家治國平天下」,這裡的「治國」指的是諸侯國,肯定不能用來等同我們現在的國家概念;而「天下」,從地理意義和政權意義上講就是現在的中國。但是古人彼時並不會意識到什麼「中國」什麼「國家」,而他們話語中的「天下」,就是一種想像共同體。

上世紀八十年代,美國著名漢學家、歷史學家郝若貝這樣來解釋中國國家概念的塑造:他認為中國古代的「國家」概念,是由文人士大夫階層——具體可分為國家精英、職業精英、地方士紳共同賦予了意義。同樣是用「想像共同體」理論來解釋中國歷史上的「國家」。

用「想像共同體」的理論可以解答許多民族主義無法解決的問題。如金宋對峙時期,金主完顏亮南侵之時,曾寫下「萬里車書盡混同,江南豈有別疆封?提兵百萬西湖上,立馬吳山第一峰」的詩句。這首詩非常耐人尋味,首先我們可以看到,這位少數民族皇帝已經具備了相當的漢語水平,這首詩在帝王詩中絕對算得上乘。

「萬里車書盡混同」說的就是少數民族漢化,女真族與漢族已經別無兩樣——他們絲毫不掩飾對異族文化的崇敬與認可——這在歐洲的眾民族對立中是幾不可見的。同時第二句更有趣,「江南豈有別疆封」就意味著女真皇帝認為他是「中國」的正統,是理應由北方統一南方的。毫無疑問,不管南朝軍民是如何憎恨入侵的異族,這位少數民族領袖已經被納入了「想像共同體」中,成為了古代樸素國家觀念的踐行者。

對游牧民族、漁獵民族的「歸化」或「感化」,就是中華文化生命力、向心力的完美體現。在歷史上,無論中原王朝怎樣被「異族」所顛覆,我們的「軟實力」都能很快地同化「入侵者」,讓他們心甘情願地擁抱先進文明,最後「衣冠士族,盡在中原」。曾幾何時,農耕地區所面臨的大敵:匈奴、鮮卑、突厥、契丹等等民族,都在民族融合中成為了「中華民族」的一部分。在歷史的長跑中,騎馬與砍殺或許會贏得一時的勝利;但是那些看不見的文字,那朗朗的讀書聲和印滿方塊字的紙張,決定了最終的贏家。

(四)新中國

歷史的車輪走到了1949,這是我為什麼要在今天寫下這篇文章的原因。

我在《十月一日的意義》這篇文章里詳細分析過,愛國情懷這樣的「大共同體意識」不是天生的,對於大多數人來說,有一個基本的關於「國家」的概念、承認國家的存在,一個必要條件——注意是必要條件不是充分條件——就是普遍的義務教育。

愛國主義是一種「大共同體意識」,而這一種意識不是人與生俱來的。就在幾十年前,新中國剛剛成立之初,我們的鄉村教師進農村教書,教給小孩子們的第一個問題就是:你是哪國人?然而就這樣一個看似非常簡單天經地義的問題,但在落後的農村中,這個問題能難住很多學齡前的孩子。

愛國情懷這樣的「大共同體意識」不是天生的,對於大多數人來說,有一個基本的關於「國家」的概念、承認國家的存在,一個必要條件——注意是必要條件不是充分條件——就是普遍的義務教育。

曾經的「祖國」,並不是屬於所有人的。曾經的國家屬於皇室貴族、屬於文人士大夫、屬於地主鄉紳;到後來又屬於外國老爺、官僚資本。唯獨只有在一種情況下才「屬於」全體人民——國家危亡之際。唯有這時候底層人民才可能建立起「想像共同體」的意識,但是促使他們建立這種意識的不是來自國家的文明之光,而是異族的屠刀——不反抗,便是刀下亡魂或是豬狗一般的奴隸。也是基於此大思想家顧炎武才提出了「亡國」與「亡天下」的概念。

只有等到了中國共產黨領導中國人民推翻了三座大山,並在新中國成立後進行土地改革、農村合作社運動、城市文明建設、沒收官僚資本、收回租界和帝國主義一切特權、農村農田水利建設、普及識字消滅文盲、取締煙館妓院賭場、消滅天花霍亂血吸蟲病,再到後來的三線建設、鄉村教師、赤腳醫生等等等等一系列舉措,現代文明之光才第一次照進中華大地最基層的角落。

自此「國家」的概念,不再是精英階層的「想像共同體」,才屬於了所有的人,屬於千千萬萬普普通通的底層人民。

新中國建立的過程,就是中華民族重塑民族性的過程。

近代中國是被列強凌辱的中國,不平等條約、殖民地、治外法權、租借、華人與狗不得入內、首都被外族屠城等等,對於中華民族的民族性是摧毀的。

曾經,在西方人眼中,中國人是東亞病夫,是黃禍,是傅滿洲,是不配與高貴的民族平起平坐的。

1949年中國人民解放軍解放北平時,毛澤東主席特別電令解放軍部隊要穿過東交民巷。因為東交民巷在舊社會是屬於外國老爺們的「特權區域」,外國人派兵駐守,中國軍警無權進入,中國人更不能入住。而中國人民解放軍則要證明:舊時代結束了,我們中國人就是要光明正大從我們自己領土上走過。用毛主席的話講:「東交民巷是長在中國人臉上的一個瘡,是到了根治的時候了。」

毛主席說:「占人類總數四分之一的中國人從此站立起來了。中國人從來就是一個偉大的勇敢的勤勞的民族,只是在近代是落伍了。這種落伍,完全是被外國帝國主義和本國反動政府所壓迫和剝削的結果。」毛主席又說:「讓他們去說我們這也不行那也不行罷,中國人民的不屈不撓的努力必將穩步地達到自己的目的。」

從抗美援朝到香港回歸,從三線建設到一帶一路,從兩彈一星到載人航天,從紅旗渠到三峽大壩,從成昆鐵路到青藏鐵路,從治理淮河到南水北調,從錢學森、鄧稼先到袁隆平、屠呦呦……這一切的一切,都在證明著我們「行」。

這既是繼承,也是重塑中華民族靈魂的過程。

人猿相揖別。只幾個石頭磨過,小兒時節。銅鐵爐中翻火焰,為問何時猜得?不過幾千寒熱。人世難逢開口笑,上疆場彼此彎弓月。流遍了,郊原血。

一篇讀罷頭飛雪,但記得斑斑點點,幾行陳跡。五帝三皇神聖事,騙了無涯過客