在萬眾矚目之下,嫦娥六號帶著「土特產」終於回來了,返航過程的細節,還有「土特產」如何分配的問題,引起了外界的激烈討論。

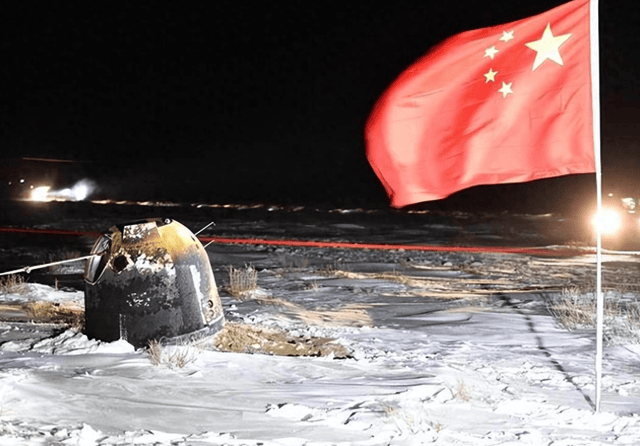

2024年6月25日,中國嫦娥六號返回器精準著陸於內蒙古四子王旗的預定區域,為中國乃至全世界的探月項目寫下了濃墨重彩的一筆。這不僅意味著嫦娥六號任務的圓滿成功,更標誌著人類首次從月球背面採集樣本並成功返回地球。

返航過程中,嫦娥六號從印度洋上空開始,橫貫亞洲,最終降落在中國的土地上。這場旅程雖然與嫦娥五號一樣順利,但其中的驚心動魄和技術挑戰依然令人驚奇。

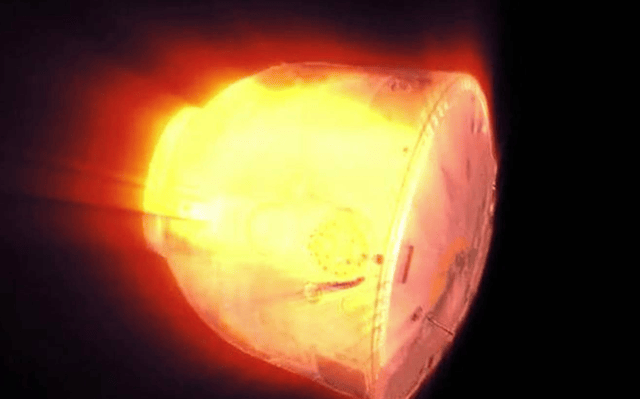

從月球38萬公里外的歸途中,嫦娥六號以高達31馬赫的速度,闖過了那恐怖的「生死30分鐘」。

這段過程中的技術難點尤為突出,當返回器以近乎第二宇宙速度沖入大氣層時,必須承受與空氣猛烈摩擦產生的極高溫度和巨大壓力。倘若採取神舟飛船那樣的半彈道式直接再入方法,挑戰將無比艱巨。

嫦娥六號採取了更為複雜的「半彈道跳躍式」再入方法,即通過精準控制返回角度,在大氣層內實現一次「打水漂」,極大提高了降落精確性及安全性。

這種先進的返回技術不僅展示了中國在空間科學領域的深厚實力,更是對人類探索未知的一大貢獻。美國的阿波羅計劃在半個世紀前就使用了加強防熱的方式保證返回器安全,而嫦娥六號則進一步優化了這一方案,使其更適合現今技術條件下從月球返回的任務。

在整個返回過程中,每一步操作的精確性都至關重要。從120公里高度的大氣層再入,到6500餘公里的長距離飛行,再到精準著陸,每一環節都考驗著中國航天團隊的技術和決策。事實上,這30分鐘的成功,不僅僅是技術上的勝利,更是對人類勇於探索、追求未知的極致體現。

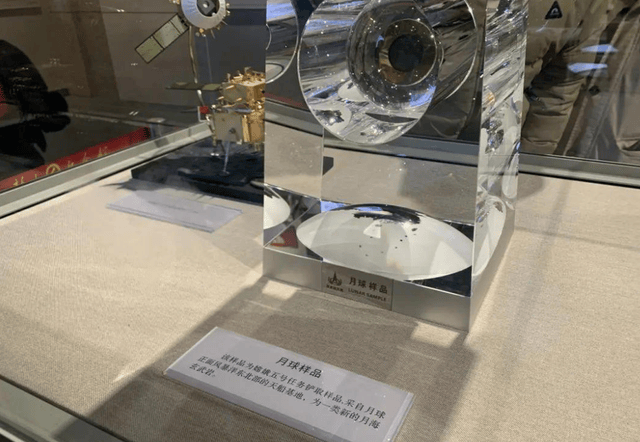

隨著2公斤珍貴的月壤樣品「安全落袋」,科學界現在最為關心的兩個問題無疑是這些月壤將如何分配,以及中國接下來還有哪些探月計劃。

在各大媒體紛紛對嫦娥六號任務的成果表達關注的同時,美國媒體的報道顯得尤為突出。

美媒先是誇了一通,將此次任務視為中國在航天和科學領域向強國邁進的「里程碑式成就」。不僅如此,美媒還強調了這些月壤樣本對揭示地球、月球乃至整個太陽系形成過程中的新細節具有重要價值。

這次任務不僅展示了中國的技術實力,更加劇了中美在月球和太空探索領域的競爭,並可能增加其他國家政府和科學家對中國太空計劃的興趣。

報道還提到,歐空局計劃於十月與中國國家航天局舉行會議,討論未來的合作機會,這無疑為中歐在航天領域的合作添上了一筆亮色。

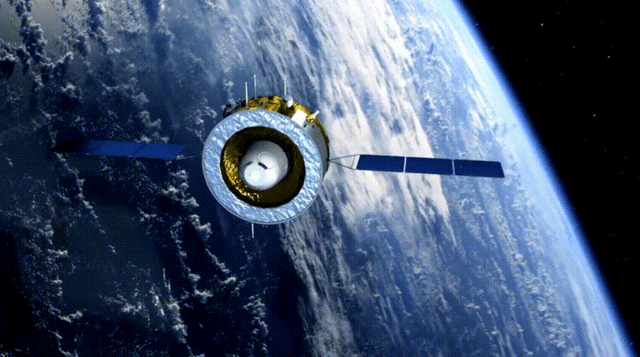

在過去幾年內,中國的航天計劃取得了突飛猛進的成就,這次嫦娥六號任務的成功無疑再次證明了中國航天技術的強大。更令人期待的是,中國已經把載人登月作為2030年前的目標,並計劃在2031年之前實現火星土壤回收任務,可見中國的雄心壯志遠不止於此。

關於月壤的分配方式,美媒卻提出了質疑:

其認為中國將首先供給本國及合作夥伴的科學團隊研究,三年後才向國際團隊分享,可能對全球科學家造成不公平。

值得指出的是,中國在航天事業方面一直保持開放和共享的態度。以嫦娥五號任務為例,除了部分樣品用於國內研究和博物館展覽之外,還有一部分專門用於國際交流和科研合作,其中包括將樣品作為國禮贈送給外國政要,以及向國際科學家開放研究。

今年4月12日在武漢舉辦的首次嫦娥五號任務月球樣品國際借用評審會議,便是中國開放科研成果的明證。

所以,美媒沒必要如此心急,試圖更早更多的拿到這些月壤,需要強調的一點是,給你可以,但前提一定是建立在雙方平等尊重的關係之下。

那麼,以後應該如何與中國相處,美國得好好想想了。