2024年10月29日,我國宣布,神舟十九號載人飛行任務將於10月30日4時27分發射,航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤組成。其中我國首位女航天飛行工程師王浩澤,獲得了廣泛關注。

神舟十九號載人飛行任務航天員乘組亮相

我國首位女航天飛行工程師王浩澤

根據官方披露和網絡檢索到的公開資料,王浩澤此前在中國航天科技集團航天動力研發部門工作,2020年9月入選為我國第三批航天員。她在集團工作期間,深度參與了以核熱發動機為代表的未來航天動力系統研發,並數次發表論文。

王浩澤發表的部分論文

包括核熱發動機在內的核能發動機,是比當前火箭化學能發動機領先一代的動力系統。雖然我國暫未公布神舟十九號乘組具體任務,但考慮到我國選拔和派遣航天員時遵循「人盡其才」原則,王浩澤登上太空,還是帶來了想像空間 – 或許,國產核能航天發動機,已經可以開展一些空間環境中的試驗和驗證,哪怕只是初步研究。

核能發動機

人類探索其它星球的「倍速快進」器

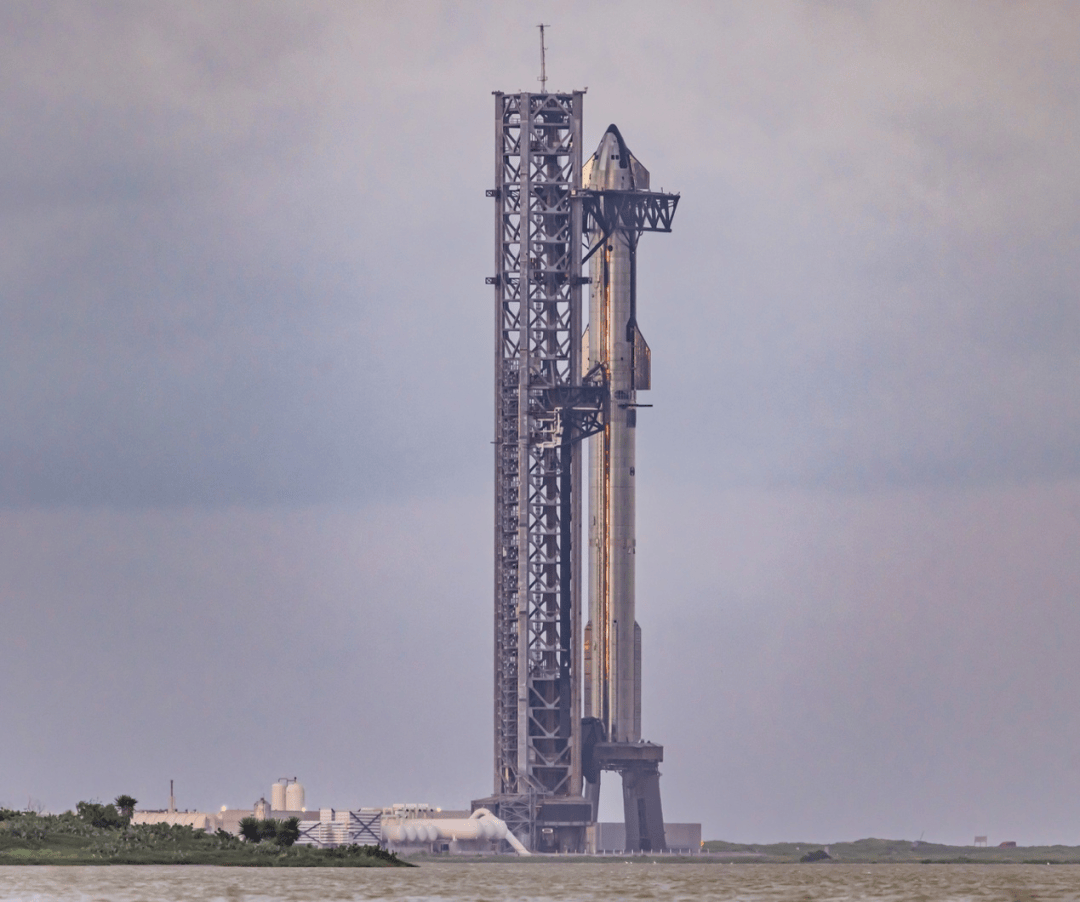

說起探索火星等其它星球,大家可能會想起最近名聲鵲起的美國SpaceX星艦巨型火箭。根據SpaceX老闆馬斯克的說法,這款火箭的終極目標是在火星上建立起功能完善、自給自足的城市,使人類成為多星球物種。

SpaceX星艦

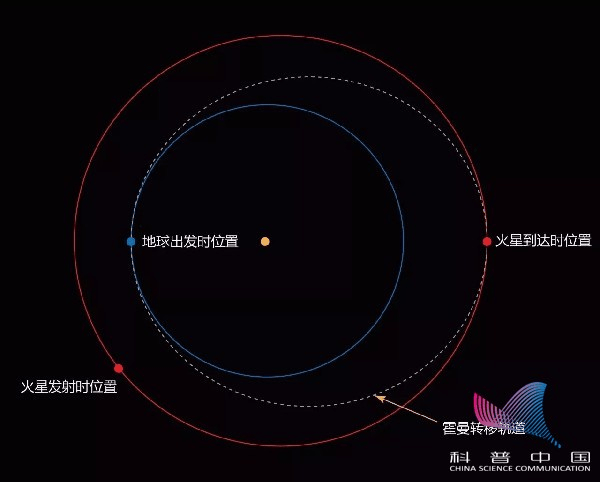

星艦已經代表目前乃至未來10年甚至更長時間人類火箭的最高水平,但作為以甲烷和氧氣為燃料的太空飛行器,其性能也受限於化學反應能量「羸弱」的天花板。以從地球前往火星為例,太空飛行器只能在每26個月出現一次、地球和火星位置滿足「霍曼轉移軌道」要求的窗口出發,否則將會在途中浪費大量燃料,導致有效載荷急劇降低,失去實用價值;與此類似,返程也須等待窗口時刻。地球和火星之間往返一趟的時間,長達數年。

核能發動機則通過核反應產生的高溫加速氣體(例如氫氣)產生推力,或由高溫發電後再利用電場噴射燃料。前者就是王浩澤論文提及的核熱發動機,而後者則是核電發動機。兩者難度差別不算太大,且優勢互補。核熱發動機推力充足、爆發力強,適合時間敏感的人員運輸任務;核電發動機相對「溫柔」,但燃料利用效率高,適合大宗貨物運輸。

無論推力、速度還是燃料利用率等關鍵指標,核能發動機都是碾壓化學能發動機的存在。據測算,使用核能發動機的太空飛行器,最短90天左右即可完成地球和火星之間的往返,這個時間甚至只有我國空間站乘組執勤時長一半。

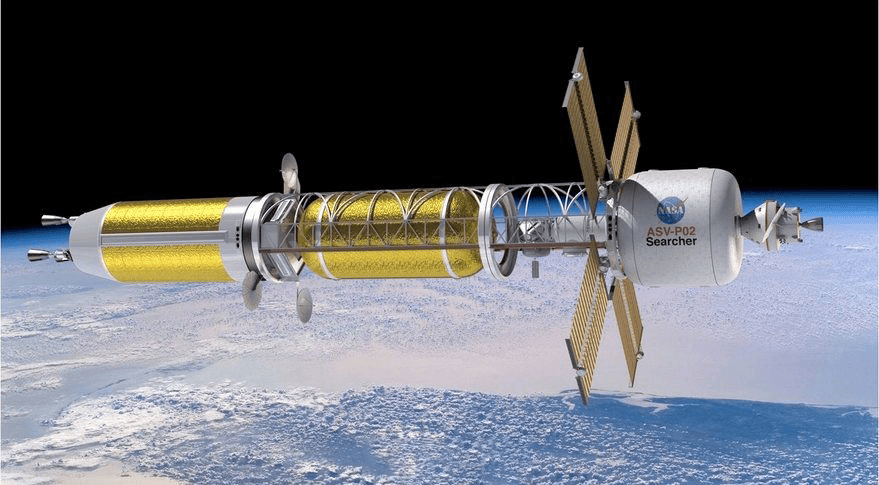

國外一種核動力飛船構想

人類早在上世紀60年代就意識到核能航天發動機的巨大優勢並開展一定探索,但由於當時核物理、材料、控制、電子、輻射管理、防護、空間科學以及工程等方面水平有限,沒有修成正果;而如今再啟動相關研究,條件已經更加成熟。

一方面是上述學科都取得了重大進步,另一方面,也得益於以商業航天為代表的新生產關係和生產力出現,大幅降低了進入太空開展相關科研、試驗、建造和運營的成本。畢竟基於安全和建造難度等方面考慮,建造和運營核動力太空飛行器的「太空港」最好設置在太空中,人員和貨物依舊通過傳統化學能太空飛行器完成天地擺渡。因此,大運力、低成本的商業化傳統火箭雖然性能被核動力太空飛行器「吊打」,但依舊是不可或缺的共生產品。

說起商業航天,神舟十九號任務發布會的另一條消息值得關注。這代表了我國扶持商業航天非常直接、非常接地氣的舉措。

參考NASA扶持SpaceX模式

培育我國商業航天有生力量

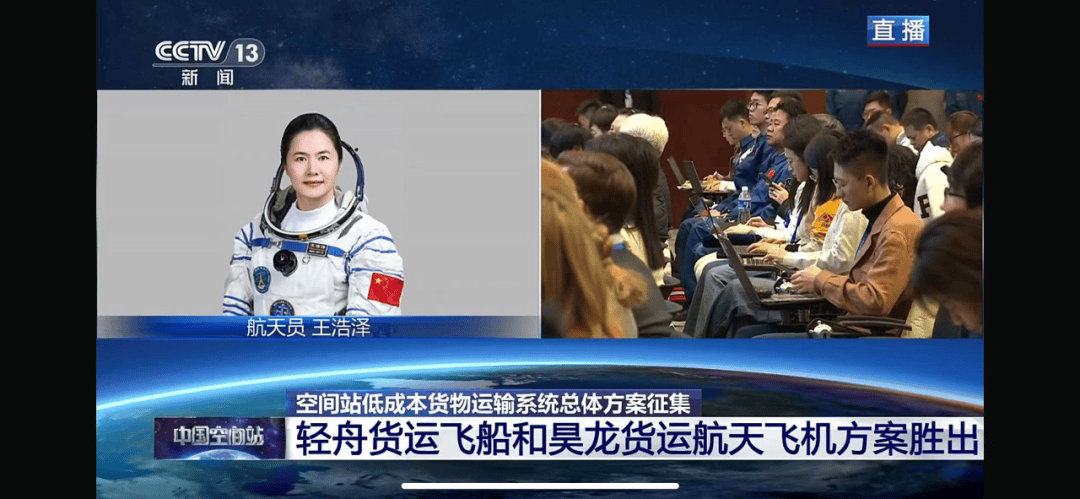

發布會透露:為進一步降低中國空間站上行貨物運輸成本,增強上行貨物運輸靈活性,探索發展商業航天模式,去年我們(載人航天辦公室)發布了空間站低成本貨物運輸系統總體方案徵集公告,並從10家方案中優選出4家進入方案詳細設計階段。

經過第二輪擇優,最終中國科學院微小衛星創新研究院(以下簡稱「中科院」)的輕舟貨運飛船方案和中國航空工業集團成都飛機設計研究所(以下簡稱「成飛」)的昊龍貨運太空梭方案勝出,獲得工程飛行驗證階段合同。

「空間站低成本貨物運輸系統總體方案徵集」,被外界視為我國對標20年前有NASA扶持初創期SpaceX「神來之筆」美譽的COTS項目的舉措。

COTS全名Commercial Orbital Transportation Services(商業軌道運輸服務計劃),是NASA於2005年前後發起、旨在太空梭退役後保持美國往來國際空間站運輸能力的項目。與以往分發給波音、洛馬等行業巨頭的旱澇保收式成本加成合同不同,COTS採用了固定金額合同:

1、入圍者有機會獲得豐厚但不鋪張的撥款;

2、資金按雙方約定的幾十個節點,完成一個發放一筆;

3、研究成果歸入圍者所有,且可用於其它盈利,但入圍者須按約定為NASA提供若干次服務(演示);

4、NASA後續可追加採購。

可見,COTS在企業激勵、進度管理、成本控制等方面達到了較好平衡。正是靠著NASA這筆扶持,當時連入軌都沒實現的SpaceX在短短几年後即高效開發出了如今大紅大紫的獵鷹9號火箭和龍飛船。

SpaceX龍飛船

事實上,COTS的入圍者不只SpaceX一家,另一家完成項目的企業軌道科學也研製出了安塔瑞斯火箭-天鵝座飛船組合,並同樣以較低成本和較高效率承接國際空間站運輸任務,只是相對於SpaceX的「極大成功」,軌道科學的「比較成功」顯得默默無聞。

一次成倆,說明了新制度的優越性,也使得我國今天公布的入圍名單廣受關注。

根據項目規劃,中科院和成飛負責牽頭提出各自總體方案,而具體工程實踐將會以開放的多方協作方式完成。例如,負責運載飛船和太空梭的火箭,就有望出自新興的民營航天企業之手。目前,已經有中科宇航和星際榮耀兩家火箭公司透露在參與空間站低成本運輸任項目,甚至中科宇航已經宣布在研力箭二號火箭2025年首飛即實施飛船驗證任務。另據了解,入圍的飛船和太空梭均可與多型火箭匹配。後續有無新的發射合同披露,讓我們拭目以待。

中科宇航力箭二號火箭想像圖

女工程師飛天,帶來了華夏子孫對更深邃星空的暢想;低成本貨運系統的推進,留下了中國航天腳踏實地的印記。

「一定要趕上和超過世界先進水平!」