新華社洛杉磯6月18日電(記者高山)人們在街頭扭打,在建築內對射,用血與火對付同胞……這不是發生在戰火頻仍的中東或是非洲,而是好萊塢新片《美國內戰》所描繪的美國「不遠的將來」。

2021年1月6日,在美國首都華盛頓,時任總統特朗普的支持者在國會外舉行示威遊行,部分示威者衝進國會大廈,與警方發生衝突,造成一人死亡,當時正在舉行的認證大選結果的國會參眾兩院聯席會議也被迫中斷。新華社記者劉傑攝

映射「靈魂病態」

雖然《美國內戰》在美國國內引發巨大爭議,但是《紐約時報》仍把這部影片評為今年以來最佳影片之一,美聯社則稱該片是今年「最具爆炸性」的影片之一。

《美國內戰》導演亞歷克斯·加蘭接受採訪時表示,這是一部有關極化、分裂和民粹主義政治滑向極端主義的政治影片,希望藉此警告極端黨派主義的危險性。

評論人士認為,《美國內戰》之所以讓許多美國觀眾深感不安、憂慮和掙扎,恰恰因為這部影片透過「虛構」情節映射現實。影片中直觸觀眾心弦的那句「你是哪一類美國人」及其隱含的分裂和對立情緒、「一言不合就動手」的暴力衝動,映照當下美國社會現狀,正是該片具有震撼力的內核所在。

《紐約時報》首席電影評論員馬諾赫拉·達爾吉說,《美國內戰》仿佛一張X光片,清晰映射出一個國家的「靈魂病態」。《綜藝》雜誌首席電影評論員歐文·格萊伯曼也指出,該片「映射出美國政治、精神和意識形態裂痕中溢出的怒火」。

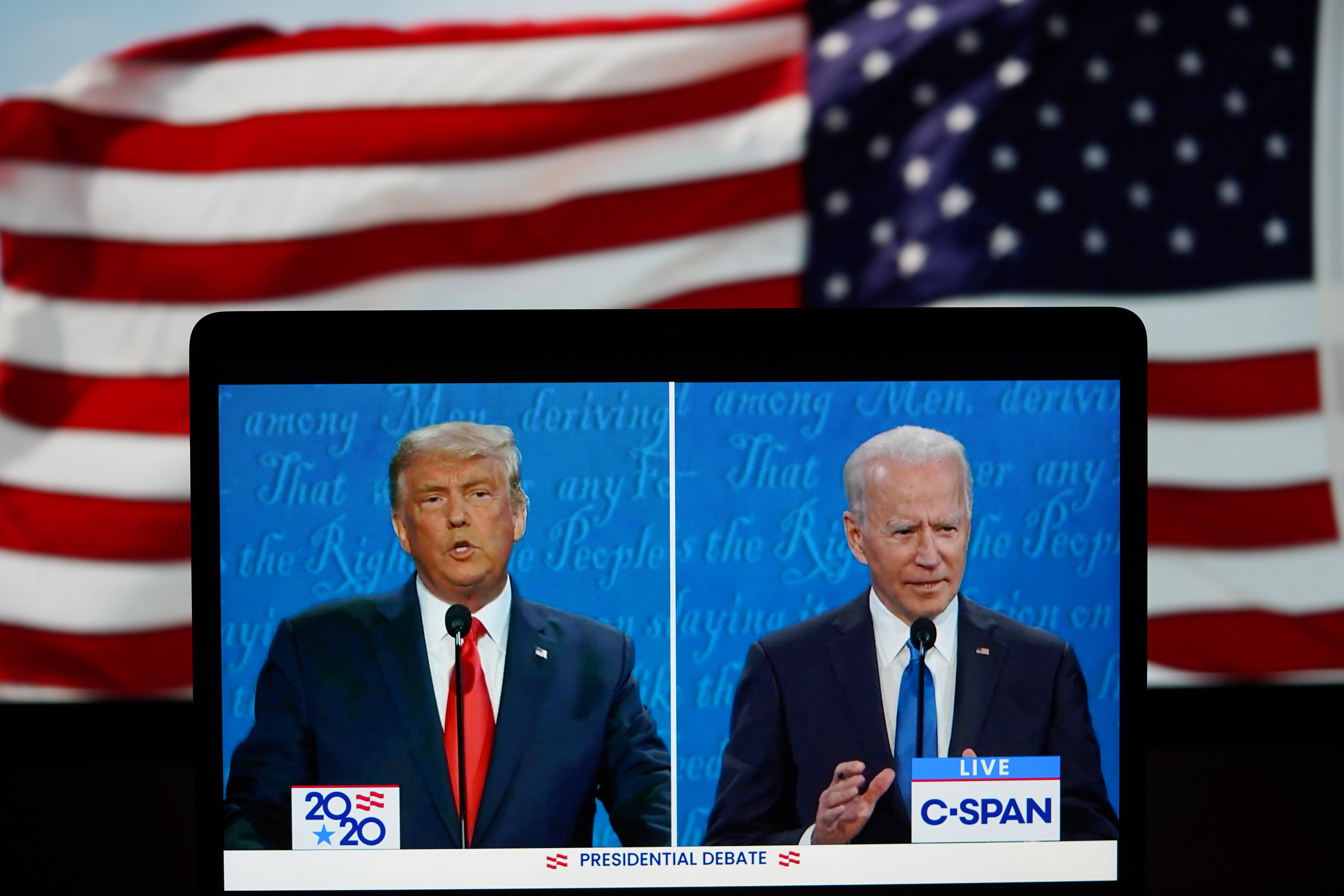

這張2020年10月22日在美國維吉尼亞州阿靈頓拍攝的視頻畫面顯示,時任美國總統特朗普(左)與民主黨總統候選人拜登在田納西州納什維爾市參加最後一場總統候選人電視辯論。新華社記者劉傑攝

輿論認為,隨著美國總統選舉臨近,民主、共和兩黨爭鬥日益激烈,這部電影的意義在於警示人們當前美國政治對立與社會撕裂正處於數十年來前所未見的嚴重狀況。雖然片中並未提及新內戰爆發的具體原因,也未體現明顯的黨派傾向,許多觀眾還是會情不自禁想起2021年1月6日「國會山騷亂」事件。

「國會山騷亂」是美國現代史上規模最大的政治暴力事件之一。路透社去年8月的調查報道指出,「國會山騷亂」後,美國國內發生213起政治暴力案件,其中約三分之二由「獨狼」襲擊者發起或在示威、集會上對立團體之間發生。這證明美國面臨20世紀70年代以來最嚴重的政治暴力潮。

好萊塢行業媒體《好萊塢報道者》指出:「我們正接近美國歷史上最具爭議性的選舉年之一。激烈的分歧讓『合眾國』這個日益過時的稱謂成為笑柄。人們感到焦慮,是因為他們擔憂總統選舉結果會讓其中一方感到憤怒,並可能煽動暴力。這種氣氛似乎為《美國內戰》上映創造出理想氛圍。」

2021年1月6日,美國警察在華盛頓國會大廈內隔著障礙物與門外的示威者對峙。當天,美國國會參眾兩院召開聯席會議,對2020年美國總統選舉各州選舉人團計票結果進行統計認證。會議開始後不久,部分聚集在國會大廈附近的支持特朗普的示威者衝進國會大廈。新華社/美聯

見證暴力「大年」

一些媒體指出,暴力威脅已成為美國政治人物所面臨的新現實,在這樣的背景下舉行大選或令今年成為政治暴力「大年」。已經鎖定共和黨總統候選人提名的特朗普日前接受《時代》雜誌專訪,面對「今年如果再次敗選,會否引發政治暴力」問題時這樣回答:「這取決於選舉的公正性。」

美國全國公共廣播電台、美國公共廣播公司與馬里斯特輿情調研所近日所做聯合民調結果顯示,大約每5名美國成年人中,就有一人相信可用暴力來解決國家內部分歧,這讓一些專家擔心,公眾情緒將在選舉年把美國置於極度危險的境地。

近期全美矚目的兩個創下「歷史第一」的案件審理,讓兩黨的大選角逐進一步激化。

特朗普上月底被紐約一家法院陪審團裁定其「封口費」案所涉34項重罪全部成立,特朗普成為了美國史上首位在刑事案件中被裁定有罪的前總統。數日後,民主黨籍總統拜登之子亨特被德拉瓦州一陪審團裁定關聯非法持槍三項重罪罪名成立,成為美國史上首名遭定罪的在任總統子女。

這張4月15日的視頻截圖顯示,美國前總統特朗普抵達紐約曼哈頓一家刑事法院出庭,出席關於其在2016年涉嫌偽造商業記錄以掩蓋向一名女演員支付「封口費」一案的審理。新華社記者丁曄攝

特朗普被定罪後,美國社交媒體上不時出現對參與特朗普訴訟的法官和檢察官的暴力威脅。在福克斯新聞等右翼媒體上,特朗普支持者怒罵法官、檢察官、總統拜登乃至美國司法系統,極右翼人士甚至喊出「要戰勝正在摧毀這個共和國的邪惡勢力」,要求給需要下獄的民主黨官員「拉清單」。

輿論擔心,右翼勢力的憤怒咆哮正在摧毀美國公眾對國家核心機構的信任,這將對美國法治的合法性產生持久影響。美國非洲裔體育節目主持人史蒂芬·史密斯在特朗普被定罪後表示,依然影響巨大的特朗普會分裂美國,「一切都指向這個國家的內戰」,「我們都是棋子,受到政客擺布」。

加利福尼亞大學聖迭戈分校研究美國內戰的政治學者芭芭拉·沃爾特日前警告說,美國未來一二十年可能面臨政治不穩定和暴力現象頻發局面,甚至發生針對政治和司法人物的暗殺。

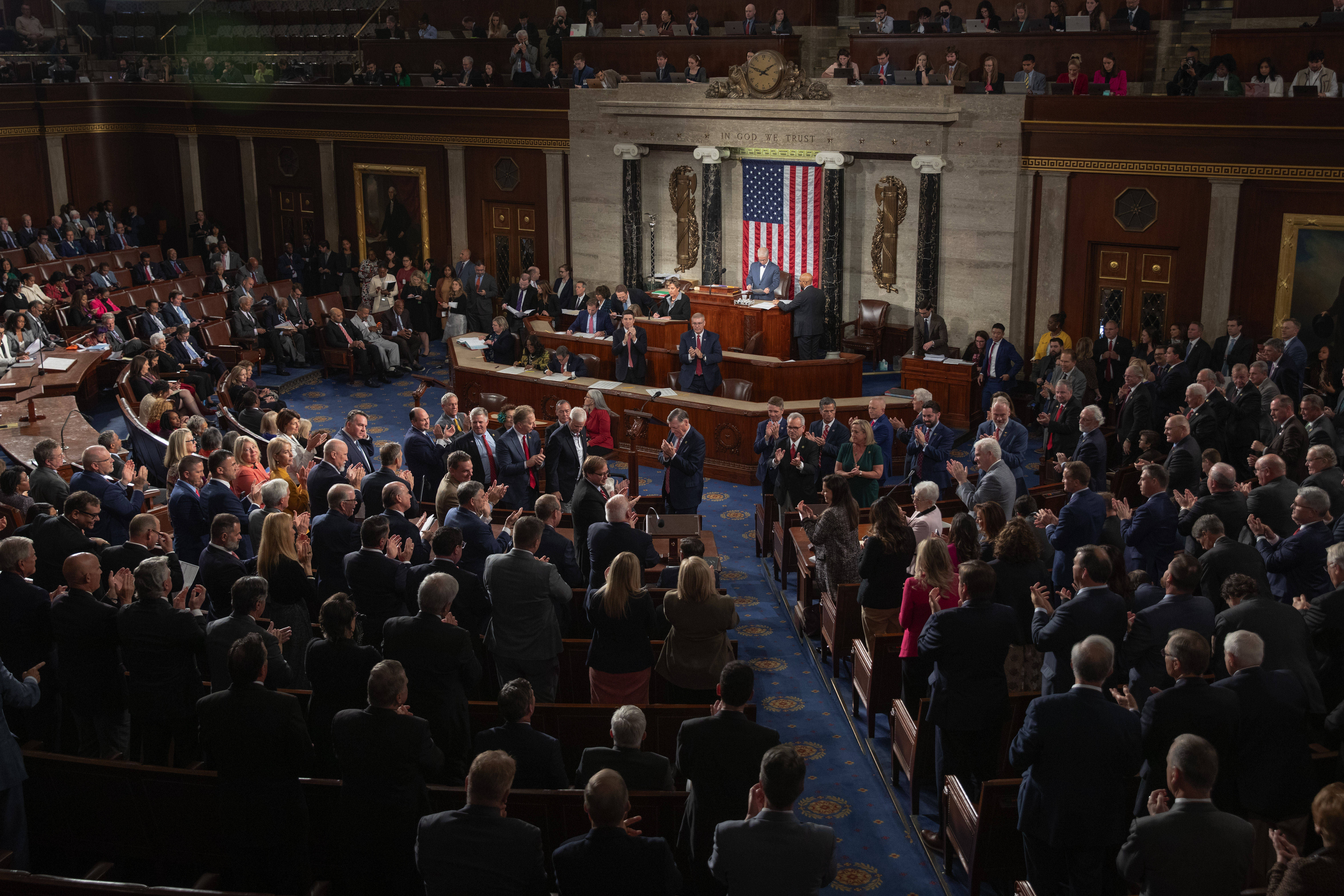

2023年10月25日,美國國會眾議院25日進行議長選舉第四輪投票,來自路易斯安那州的共和黨保守派聯邦眾議員邁克·詹森當選議長。新華社發(亞倫攝)

面臨「國家離婚」

「國會山騷亂」結束雖已3年有餘,但餘波未平,美國內部對立與分裂仍在不斷擴大。美國成年人對現行美式民主制度運作的滿意程度創歷史新低,只有28%。按照《華盛頓郵報》說法,墮胎與移民問題是拜登與特朗普再次大選對決的激烈衝突點,雙方都試圖用己方占優勢的話題來影響公眾。

美聯社則認為,毫無疑問,拜登與特朗普關於墮胎、移民、稅收和俄烏衝突、巴以衝突等諸多議題的明顯政策分歧表明,美國選民在今年11月選出的那個人將尋求以截然不同的方式塑造這個國家的社會生活面貌。

除《美國內戰》虛構的內戰場景,已有政治人士提及美國分裂成兩大陣營的可能性。共和黨籍聯邦眾議員瑪喬麗·泰勒·格林即主張,共和黨控制的「紅州」與由民主黨控制的「藍州」應該依據政治意識形態進行「國家離婚」,理由是兩黨就移民管控、「覺醒文化」等政策議題分歧無法彌合。

2022年7月4日,墮胎權支持者在美國紐約舉行示威遊行。美國聯邦最高法院6月24日推翻近半個世紀前在聯邦層面確立墮胎權的判例「羅訴韋德案」,取消對女性墮胎權的憲法保護,引發廣泛爭議。新華社發(郭克攝)

「覺醒文化」指反種族、性別、性取向等歧視行為及其他不公正現象的左翼政治運動,具有廣泛的政治和社會意涵,也是民主、共和兩黨「文化戰」的焦點。格林的言論迄今未獲各界認真討論,但美國智庫馬歇爾基金會客座高級研究員布魯斯·斯托克斯認為,美國面臨「國家離婚」的前景不容忽視。

斯托克斯認為,4年前大選時,投票支持拜登的「藍州」與支持特朗普的「紅州」已現明顯分歧。但除了能從投票箱看出的分歧,美國民眾在現實中就一系列社會爭議存在著更嚴重分歧,「兩個美國」已然浮現。今年大選結果不僅不可能解決這些分歧,依照目前情勢發展,矛盾肯定還會激化。

他認為,隨著大選臨近,人們開始談論另一場攸關美國未來的「內戰」是否已經開始醞釀。雖然美國當下不會立刻爆發武裝衝突,但公眾「誇張的叛亂情緒」說明,越來越多人意識到,美國社會在意識形態和政治路線上的分歧比1850年以來的任何時候都更加嚴重。「美國的朋友和盟友需要理解,『合眾國』已變成『分裂國』。實際有『兩個美國』正在交戰。」