來源 | 解放軍總醫院第三醫學中心

作者 | 解放軍總醫院第三醫學中心醫學博士 李鑫、解放軍總醫院第三醫學中心醫療風險管理科主任 馬立芝

審核 | 解放軍總醫院第三醫學中心原急診科主任 王立祥、同濟大學東方醫院名譽院長 劉中民

編輯 | 劉家碧

炎炎夏日,又恰逢我國進入梅雨季節,雨量大且降水集中,使得我們大多數人生活在如同蒸籠般又熱又潮的濕熱環境里。適宜人類生活的溫度一般在20—25攝氏度之間,濕度在40%—60%之間。溫度過高或過低、濕度過高或過低都可能對身體造成不同程度的危害。我們的身體便會採取一切措施來調整自身的內在環境以應對外界的溫濕度變化,在這過程中引發的一系列的生理和心理反應會對我們的健康造成威脅,需要引起我們的高度重視,及時採取必要的干預措施,以維護自身健康。

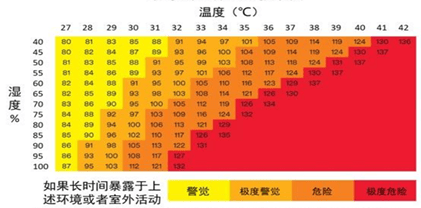

圖說 / 濕熱的體感溫度比乾熱更高

圖說 / 濕熱的體感溫度比乾熱更高

濕熱環境有「三危害」

1、危害生理健康

人體各臟器的功能運轉離不開恆定的溫度環境。在濕熱環境下,機體散熱難度加大,為了減少熱量,心臟會大量泵壓血液使血管擴張,容易誘發心腦血管疾病;大量出汗,會攜帶出包含鉀、鈉和氯化物等自身必需的電解質,嚴重的電解質紊亂會導致惡性心律失常,發生猝死。持續的高體溫會導致機體體溫調節系統崩潰引發中暑/熱射病,損傷全身臟器,導致死亡。同時高濕度容易引發皮膚病,如濕疹、痱子等。潮濕空氣可能導致黴菌滋生,引發過敏和呼吸道疾病。

2、危害心理健康

長期的極端潮濕炎熱難免會引起發霉的現象,到處在發霉,甚至連情緒都會發霉。濕熱天氣容易讓人感到疲倦、焦慮,情緒低落。有記錄顯示,在極端濕熱的日子裡,急診室里精神病患者的就診次數增加。一項具有全國代表性的研究報告稱,平均溫度每升高1攝氏度,抑鬱症與焦慮症同時患病的風險增加24%;平均濕度每增加1克/立方米,同時患病的風險增加6%。持續的悶熱可能導致注意力不集中,工作效率降低和脾氣暴躁。

3、危害家庭健康

濕熱環境一方面引發家庭成員健康問題,增加家庭負擔,引起家庭矛盾。另一方面濕熱環境可能導致家具、牆壁發霉,影響家庭衛生。高濕度還可能對電器造成損害,縮短使用壽命,容易造成危險事故的發生。

如何調理濕熱?

1、生活自律抗濕熱

(1)合理飲食

濕熱環境下,人體的新陳代謝加快,容易出汗,因此飲食應以清淡為主,避免過多的油脂和辛辣食物,以減輕身體的負擔。多吃新鮮蔬菜、水果,如西瓜、黃瓜、苦瓜等,這些食物具有清熱解暑、利尿除濕的作用。雖然要飲食清淡,但也要保證營養的攝入。適量攝入優質蛋白質,如魚、瘦肉、蛋、奶等,有助於維持身體的正常功能。人體容易出汗,導致水分流失過多。因此,要及時補水補電解質,保持身體的水鹽平衡。

(2)適當運動

在濕熱環境下,可以選擇一些較為輕鬆的運動方式,如散步、慢跑、瑜伽等。避免在陽光最強烈的時段進行劇烈運動,運動時間不宜過長,一般控制在30—60分鐘為宜。過長時間的運動容易導致身體過度疲勞,甚至引發中暑等問題。運動後要及時補充水分和營養,以幫助身體恢復。同時,要注意適當休息,避免過度疲勞。

(3)規律作息

保證充足的睡眠,濕熱環境下,人體容易感到疲乏。因此,要保證充足的睡眠時間,以幫助身體恢復精力。避免熬夜,熬夜容易打亂人體的生物鐘,導致身體機能紊亂。在濕熱環境下,更應注意保持良好的作息習慣,避免熬夜。在炎熱的午後,可以適當安排一些休息時間,以避免長時間暴露在高溫環境中。

2、善用利器除濕熱

(1)風扇、空調創清涼

隨著科學技術的發展,風扇、空調等降溫設備已普及到我們的生活中去。充分利用好這些機器幫助我們,調節室內溫度,創造涼爽環境。

(2)善用除濕機

在梅雨季節,可在家中使用除濕機,及時消除空氣中水分,創造一個乾爽的環境。要提醒的是在使用這些設備時要考慮自身情況避免受涼,更要做到節能。

(3)乾燥劑除濕

在一些特殊的環境里使用乾燥劑可以幫助減少潮濕。放置乾燥劑(如矽膠、活性炭)在潮濕區域,幫助吸濕。

3、通過家庭活動除濕熱

在適宜的氣候下組織家庭活動。保證安全的前提下可以去森林、溪水邊休閒,一方面消暑納涼,另一方面增進家庭成員之間的互動。調整家居布局,避免家具緊貼牆壁,保持空氣流通,減少潮濕積聚。定期清潔浴室和廚房,防止黴菌生長。定期開窗通風,尤其在空氣濕度較低的時段(如早晨或傍晚)。定期與家人朋友交流,分享情緒,進行心理疏導。

4、調節心態

保持心情愉悅,心情愉悅有助於身體健康。在濕熱環境下,要保持積極樂觀的心態,避免煩躁不安的情緒影響身體健康。濕熱環境下,人們容易感到悶熱難耐,從而產生焦慮、煩躁等負面情緒。要學會減壓,可以通過聽音樂、閱讀、冥想等方式來放鬆心情。多與人交流,分享彼此的感受和經驗,有助於緩解壓力,保持良好的心態。

5、做好熱習服訓練

在日常生活中做好保障措施的同時,還應提前安排,做好熱習服訓練,積極適應熱環境,主動提高自身對抗濕熱危害的能力。

總之,在濕熱環境下保持健康需要我們在飲食、運動、作息和心態等方面進行調整。在實際應用中,可以根據個人情況和所處環境的差異進行靈活調整。同時,如果身體出現不適或疑似中暑等症狀時,應及時就醫診治。通過科學合理地調整生活方式和心態,大家可以在濕熱環境中度過一個健康舒適的夏天。

參考資料

1、Weng H, Deng L, Wang T, et al. Humid heat environment causes anxiety—like disorder via impairing gut microbiota and bile acid metabolism in mice. Nat Commun. 2024;15(1):5697.

2、王立祥,劉中民,王仲,等.中國公眾防中暑衛生健康指南[J].中華醫學信息導報,2018,33(14):5.

3、寧波,劉樹元,宋青.暑期部隊高強度訓練預防中暑專家共識[J].空軍醫學雜誌,2019,35(04):283—288.

4、全軍熱射病防治專家組.軍事訓練防治中暑/熱射病降溫方法專家共識[J].解放軍醫學雜誌,2023,48(08):871—878.