日本核泄漏後的低潮期里,為什麼中國還在大力發展核電?

今年8月,中國一口氣核准11台核電機組,數量創下歷史新高,中央文件也自2011年以來首次用「加快」來描述核電建設。放眼全球,中國已核准和在建的機組數量也顯著領先。

在日本核泄漏後的低潮期里,為什麼中國還在大力發展核電?這是一些西方國家對中國的質疑。但是落到技術層面來看,中國在三代和四代核電上已經穩居世界先進水平,其安全性相比過去曾發生事故的國外機組早已大幅提升。

事實上,核電站的健康運營並不僅僅取決於技術本身,諸如印度、菲律賓等國通過技術引進,其核電起步甚至早於中國。但是國家能力的差異,讓同樣的技術在不同國家表現有著天壤之別。中國核電從邊緣到中心的歷程中,體現著別國難以複製的獨特優勢。

中國核電,從邊緣到中心

1955年8月,瑞士日內瓦萬國宮。

來自73個國家和多個國際團體近1500名官方代表、1300多名觀察員代表齊聚一堂,出席第一屆和平利用原子能國際會議。

廣島核爆十周年之際召開的這場盛會,傳遞著全球各國跨越冷戰鐵幕,對利用無盡能源創造和平與繁榮的共同期盼。

此時,世界首座實用化核電站已在蘇聯奧布寧斯克正式建成投運,而首座商用壓水堆核電站希平波特(Shippingport),也已在美國賓夕法尼亞州開工。

然而令人感慨的是,由於部分國家阻撓,擁有全球近四分之一人口的新中國卻無法得到正式邀請。直到時任世界科學工作者協會主席、居里夫人的女婿約里奧-居里出面遊說,方才為中國科協爭取來一個觀察員名額,最終由氣象學家涂長望先生作為代表參會。

在發回國內的報道中,兩大陣營與會者的合作意願和熱情,給涂長望留下了深刻印象,他表示:這次會議從科學的觀點來看是有巨大成就的,科學史證明,科學家之間進行密切的國際合作是科學進步的基礎。但是:「作為一個中國科學工作者,我感到遺憾的是,中華人民共和國的科學家沒有被邀請出席這次會議」。

故紙堆里穿越七十年時光的寥寥數語,所傳遞的心情仍能令人感同身受。

這樣的待遇,折射出當年中國在這一全球性熱潮中的邊緣地位。

儘管如此,這個百廢待興的人民共和國,依然堅定開啟了向和平利用原子能的科學大進軍。

1956年1月,周恩來總理在《關於知識分子問題的報告》中發出號召:「科學技術新發展中的最高峰是原子能的利用。原子能給人類提供了無比強大的新的動力泉源,給科學的各個部門開闢了革新的遠大前途......我們必須趕上這個世界先進科學水平。我們要記著,當我們向前趕的時候,別人也在繼續迅速地前進。因此我們必須在這個方面付出最緊張的勞動」。

七十年後的今天,在一份依靠案例評估、專家圓桌、行業數據所形成的核電行業深度研究報告中,美國知名科技智庫ITIF如此描繪全球核電領域勢力消長:

「截至2024年5月,美國仍然是核能生產領域的全球領導者。美國94座在運核電站占全球核能發電量的31%,占美國發電量的五分之一和清潔能源發電量的一半。然而,這幾乎完全是先前部署的核電站的影響,因為美國在過去十年中只建成了兩座核電站。相比之下,正如本報告所示,中國對商業核電的決心正在迅速增長,該國已部署56座核反應堆,還有27座在建,到2030年,中國有望超過美國成為核電發電能力最大的國家。總體而言,中國在過去10年中核電裝機量幾乎增加了兩倍......到2030年,中國有望超過美國成為核電裝機量最大的國家,並且總體而言,中國在大規模部署第四代核反應堆的能力上可能比美國領先10至15年」。

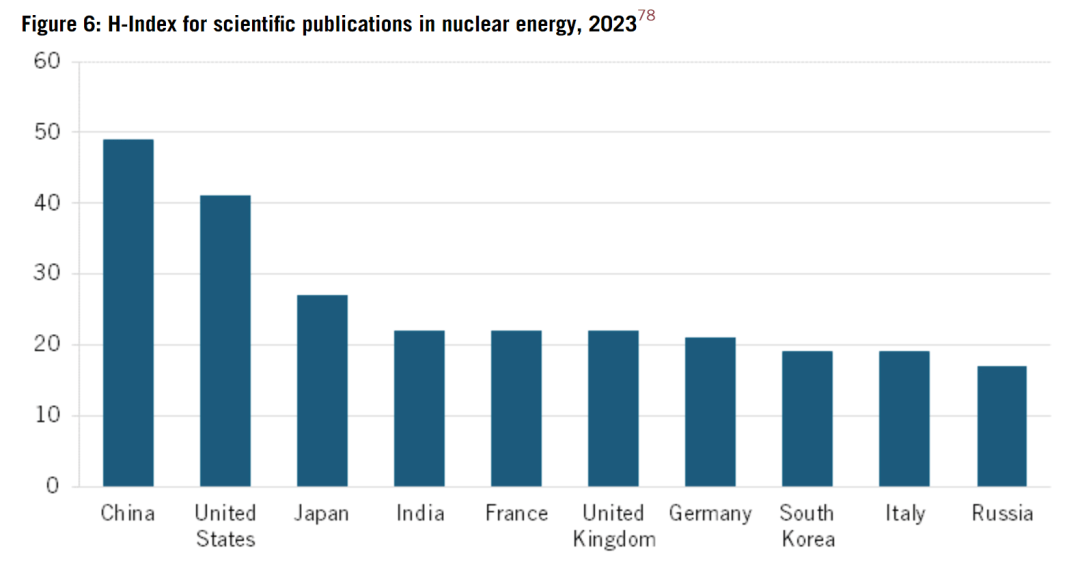

的確,從在建核電站規模、成套設備供應能力等關鍵指標看,中國在主流第三代核電建設上的領先地位已無可爭議,在第四代核電各條技術路線上的布局也堪稱周全,同樣重要的是,在表征科研創新能力的各項指標上,中國核電產業表現搶眼,澳大利亞某知名智庫亦指出,中國已成為核能創新領域的全球領先者。

2023年,中國論文、專著占該領域所有學術出版物的加權份額為20%,高引用率文獻的加權份額則達到27%,並在衡量該領域學術產出的H指數中排名第一。此外,2008至2023年,中國在所有該領域技術專利中的份額從約1.3%增加到約13.4%。

正如許多已令公眾耳熟能詳的大國重器故事,對於這一從局外人到領跑者的歷史性跨越,輿論場上早已有引進-消化-吸收-再創新的底層邏輯總結,筆者在此並無意贅述。

不過在我們自己的經驗總結之外,從國際比較視野看,中國發展成就的獨特性依然有待進一步探討。

回顧1950-1970年代的全球核電發展高潮期,不僅日本、印度等後發國家迅速崛起,甚至韓國、墨西哥、菲律賓等國在商用核電站建設上起步亦早於我國。可時至今日,在三十餘個擁有/擁有過核電站的國家和地區中,不僅「引消吸」成功走通的後來者寥寥無幾,甚至英美加等核電產業傳統「領跑者」,還出現了體系能力的明顯衰退。

其中最典型的莫過於壓水堆技術曾經的領導者美國。主打簡潔高效低成本的三代核電AP1000,在美國本土沃格特勒電站開工近15年後才實現首台機組併網,建設成本預計超支近200億美元,壓水堆祖師爺西屋公司甚至上演了中途破產的鬧劇,冷戰期間楊基洛威核電站乾脆利落的建設能力已找不到絲毫蹤影。

至於曾經的亞洲核電產業標兵日本,在福島核事故後也窘態畢露,一刀切全部關停的五十多座商用反應堆,十餘年後的今天依然只有區區12座恢復運營。

故此,新的追問油然而生:為什麼這一已成顯學的趕超之道無法在絕大多數國家落地生根,卻能夠在中國核電行業結出累累碩果?

決策、執行、生態,或許是回答這一問題的三個關鍵詞。

國家能力造就差異

上世紀七十年代末期,隨著全球核電市場供求格局逆轉,法國等西方核電大國普遍對技術轉讓展現出積極態度,以期通過海外市場消化其核電裝備過剩產能,這也為後發國家在核電領域的高水平起步創造了契機。

在堅持自力更生推進秦山核電項目的同時,這一引進技術加快追趕的絕佳機遇沒有被中國人錯過。

1978年底,鄧小平同志親自決策,確定了從法國引進兩台百萬千瓦級核電機組的計劃,相關部委亦抽調精幹力量,同步組建蘇州核電科學研究所(今中廣核蘇州熱工研究院),其後幾經輾轉,中法核電合作的創想最終在深圳大亞灣落地。

大亞灣核電站廠址原貌

從1978到大亞灣核電站主體工程正式動工的1987年,除了三大合同和粵港合營協議談判,中國核電發展要走什麼樣的道路,也在核工業部門(二機部)與用戶部門(水電部)之間形成了彌足珍貴的共識,正如重要史料《起步與發展》中所總結的:「我國發展核電要走自力更生為主,同時引進外國先進技術和設備的道路。因為我們已具備發展核電的基本條件。核電技術相當複雜,安全要求很高,大型核電站的建造在我國起步比較晚,與世界上核電已開發國家的技術水平存在不小的差距。因此,我們要充分重視吸收國際上的先進科學技術與管理經驗,通過與國外合作,引進全套或部分設備,逐步加大國產化的比重,從而達到逐步全面掌握大型核電站設計、建造和運行管理的技術」。

一張繪到底的戰略藍圖出台後,接下來的關鍵就是一茬接著一茬乾的定力與意志。具體而言,在富有遠見的頂層設計奠定之後,「引消吸」的具體成效,很大程度取決於承接技術引進使命的載體如何執行。

說到戰略規劃的執行,大亞灣核電項目同樣堪稱典範。通過彭士祿、王全國等業務「帥才」的得力領導,大亞灣核電站不僅相對順利地完成了成套設備引進的目標,初步鍛鍊了中方企業在施工等分包環節的能力,集中培養了首批至今令公眾津津樂道的核電運行「黃金人」,更重要的是,這一改開初期國內最大的中外合資企業,還探索建立了現代企業管理體制,實行董事會領導下的總經理負責制,做到了政企分開,責任明確,管理科學。在核電站建設中,引入了競爭機制,採取招標、投標制度,選擇中外優秀的供貨商和施工企業參加設計、施工、調試和諮詢。

正如戰略管理學者們所論述的那樣,一個企業的早期創業者,往往會持久而深刻地塑造其組織慣性與行事傳統,大亞灣建設者們迅速形成的「安全第一,質量第一」信條正是一大例證,而其所折射的,則是從現場作業到質量控制、項目管理、公司治理的不同層級「軟知識」學習與內化過程,這樣的規範與標準建設,有力確保了其後市場經濟條件下「硬知識」學習進程的穩步展開。

1994年,大亞灣兩台機組相繼併網發電,成為我國核電事業起步階段向發展階段切換的標誌性事件,中國核電裝機量也終於開始拉近與亞洲「老三」印度的距離。

大亞灣核電站澆築第一罐混凝土

正是在這一年,國務院總理辦公會議提出「以核養核、滾動發展」方針,決定依託大亞灣項目中方隊伍,組建中國廣東核電集團(後改稱中國廣核集團),並在大亞灣區域就地開展廣二核、三核項目(嶺澳核電一/二期),錨定大亞灣技術路線持續深耕。

二十多年間,這三期項目在大亞灣海岸線上拔地而起的過程,也可視作中國核電行業「引消吸」歷程的一個完整剖面:

1997年5月,嶺澳一期正式開工,以大亞灣為基礎,走「翻版加改進」技術路線,促進中國核電的標準化、系列化建設,在施工技術上實現穹頂一次整體吊裝等重大創新,並以「外企分包,中企參與」的方式實現了蒸汽發生器等部分核島關鍵設備的國內配套,全國17個省、市、自治區共181家企業參與到了嶺澳一期設備製造。

2005年12月,嶺澳二期正式開工,作為國家「十五」期間唯一開工建設的核電項目,嶺澳二期承載著「中國百萬千瓦級核電自主化依託工程」的歷史使命。

從中國第一家專業化核電AE公司—中廣核工程設計有限公司、到核工業、電氣工業各配套院所、企業,通過嶺澳二期項目的磨礪,「自主設計、自主製造、自主建設、自主運行」的滾動發展目標如期實現。

至此,中國核電行業,進入了大踏步自主創新的新天地,中廣核、中核兩大集團技術資源其後力出一孔,最終形成了今天享譽全球的三代核電「華龍一號」方案,而中廣核更是一舉成長為如今國內最大、全球第二的核電運營集團。

有必要強調的是,在這場滄海桑田的巨變中,以中廣核為代表的中國核電企業得以走向世界舞台中央,不僅僅是依靠企業自身的奮進,也離不開一個配套完善、人才濟濟的官、產、學網絡密切協作。假如沒有成百上千的行政、技術領軍人才,沒有成千上萬家合格的本土供應商,沒有以十萬計的產業鏈上參與者,中國核電事業的全面騰飛是難以想像的,而這個中國核電發展所不可或缺的「生態圈」,與一個國家的治理能力和治理體系現代化密切相關。

對於中國核電產業所倚靠的卓越國家能力,前文提及的ITIF報告也以相當篇幅進行了分析,字裡行間滿溢著羨慕與酸楚,70年前涂長望面對美國核電霸權的「意難平」,如今似乎對換了角色。

該報告提到,從制定行業框架,到協調生態系統參與者,再到簡化監管和許可程序、支持該行業的研發投資,中國政府的指導在推動中國核能行業發展方面發揮了關鍵作用,「事實上,中國從連貫的國家戰略和全政府推動核能發展的方法中受益匪淺」。

與這一發展歷程稍加對比,不難明了為何絕大多數核電領域的後發趕超努力會以失敗告終。

對許多曾滿懷現代化雄心的新興經濟體而言,其落後的國家能力與國家治理體系,決定了核電這樣的「高精尖」產業極難紮根,不僅技術引進與消化具有根本性困難,甚至最基本的電站運行,也需要依賴海外承包商提供服務,投入巨資建設的核電廠,往往只能成為懸浮在鄉土社會之上的盆景。

相比之下,除了中國之外,更早起步的韓國,也同樣展示了國家意志與國家能力對踐行「引消吸」戰略的決定性意義,朴正熙強力捏合的韓國電力公社這一建設運營一體化國營巨頭,為吸收消化美國壓水堆技術並二次創新提供了根本保障。

1976年開工建設,至今未能投產的菲律賓巴丹核電站

核工業的技術外溢

在實現了歷史性跨越後,瞄準原子能科學的無盡前沿,今天的中國核電行業並沒有放緩前進的腳步。

國慶前夕,筆者隨國資委新聞中心組織的「走進新國企·中廣核30周年」調研行活動,實地走訪了中廣核多座在建、在運核電基地及工程公司、研究院科研設施,最鮮明的感受是:

一個完善的垂直一體化核電產業共同體,正處於運轉的最佳狀態。

根據中廣核方面專家介紹,當前該公司在運核電機組已達到28台,裝機容量3176萬千瓦,占全國核電總裝機量的55%;在建核電機組16台,裝機容量1940萬千瓦,占全國34%。今年上半年,其在運核電機組90%的WANO(世界核電運營者協會)指標達到世界先進水平,15台機組WANO綜合指數達滿分。而在最為公眾關注的核電安全領域,中廣核安全生產業績在全球亦可謂有口皆碑,長期位居世界先進水平,目前嶺澳核電1號機組安全穩定運行已超6500天,每一天都在刷新著世界紀錄。

在堅守核能主業的基礎上,中廣核聚焦「核」與「電」也正持續培育發展新興產業,已經形成核能、核燃料、新能源、核技術應用、數字化、科技型環保和產業金融「6+1」產業體系,包括光伏風電在內的清潔能源在運在建總裝機規模已超1.1億千瓦,資產總額突破萬億元,經營效益位居央企前列。

尤其值得一提的是,在核工業生態閉環的一大關鍵點—鈾礦資源供應上,自2008年起,中廣核率先走出去開發海外鈾資源,目前在中亞、非洲、澳大利亞和加拿大等四大富鈾地區均形成戰略性布局。特別是建成投產納米比亞湖山大型鈾礦,是中國在非洲最大的實體投資項目,大幅拉升了納米比亞出口額,對當地就業與民生起到了有力帶動作用。

而作為鏈主企業,中廣核也長期著力提升產業鏈安全水平,以重大項目為牽引,深入實施華龍批量化建設全面創優工程。今年5月,防城港4號機組實現高質量投產,標誌著中廣核華龍一號示範工程全面建成,帶動5400多家核電產業鏈企業參與華龍一號建設,聯合產業鏈企業、高校、科研院所等開展核電設備國產化研發,實現400多項關鍵設備自主化,「華龍一號」已具備核電整機裝備100%國產化能力,有力促進我國核電產業鏈韌性和實力的提升,以國產DCS「和睦」系統為代表,有效控制了核電「卡脖子」風險,設備國產化「十大專項」圓滿收官,80餘項研發成果實現應用。

除了在核與電兩大業務領域向縱深發展,中廣核所沉澱的工程能力,也正在產生廣泛的技術外溢和正外部性,質子重離子就是一大特色,中廣核質子醫療科技公司已入選國資委首批啟航企業。在座談中,該公司專家也對質子重離子醫療技術的前景充滿期待,在批量質子重離子源供應能力加持下,這一超高端醫療裝備,有望在中國率先實現科技普惠。

參訪行程結束後,從轟鳴的大型試驗車間、到山海相隔的核電基地,中廣核及承包商隊伍里一張張年輕而熱誠的面龐,仍然不時閃現在筆者腦海,這樣一支朝氣蓬勃的工程師大軍,此時此刻也正在原子能事業的前沿付出最緊張的勞動。

他們努力的成果,已可堪告慰共和國的先輩們,筆者同樣堅信,他們未來的工作,一定也可以在不很長的時間內,完全實現這樣的偉大號召—「我們將以一個具有高度文化的民族出現於世界」。

來源|觀網好評