10月24日,國家航天局在北京舉辦實踐十九號衛星載荷交付儀式。此次交付的實踐十九號衛星搭載了包括主糧作物、經濟作物、微生物航天育種載荷以及空間技術試驗載荷等的20大類載荷。作為我國首顆可重複使用返回式技術試驗衛星,實踐十九號衛星有什麼樣的技術特點?搭載的載荷將為國民經濟發展起到什麼樣的作用?本次任務又開展了什麼樣的國際合作?來聽記者報道。

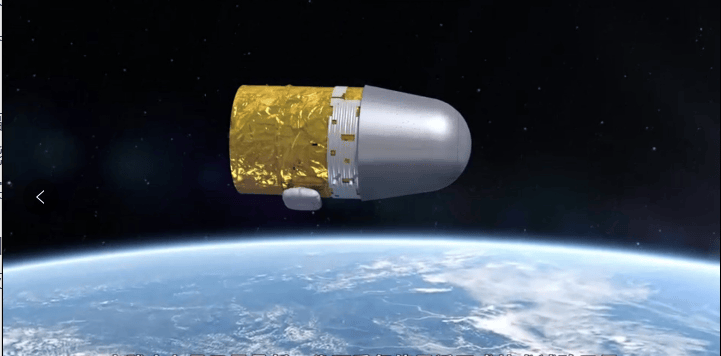

實踐十九號衛星是我國新一代返回式技術試驗衛星。該衛星突破了多項關鍵技術,顯著提升了我國返回式衛星的技術水平和應用效率,為我國航天技術的自主創新和可持續發展夯實了基礎。國家航天局對地觀測與數據中心主任、高分專項工程副總師孟令傑介紹說,實踐十九號衛星具有具備可重複使用、高承載比和提供更高品質的微重力環境能力三大特點:

國家航天局對地觀測與數據中心主任、高分專項工程副總師孟令傑

孟令傑:「實踐十九號衛星回收艙突破了可重複使用技術,衛星平台可以重複使用 10 次以上,大幅降低了製造成本、提升了使用效率。衛星回收載荷重量高達 500 公斤,大幅提升了載荷下行能力,提高了載荷承載比例。平台在軌微重力水平達到 10-7標準重力加速度,可為高端微重力實驗提供更高品質的微重力環境保障。」

實踐十九號衛星是我國新一代返回式技術試驗衛星

作為我國首顆可重複使用返回式技術試驗衛星,實踐十九號衛星回收艙有哪些技術難點?中國航天科技集團趙會光介紹說:

趙會光:「第一是通過精準的氣動和質量特性設計實現再入的穩定飛行保障,第二是安全可靠的防熱設計,防熱結構的地面設計和驗證是一個重點。第三個要減緩再入環境對產品的影響。這方面,針對再入過程末段,相對以往我們的技術手段來講,增加了一個著陸緩衝,實現了軟著陸。另外,平台產品方面,為了適應多次軌道和再入飛行剖面的力、熱及空間環境的累積影響,也進行了針對性的增強設計。」

本次飛行任務攜帶了20大類載荷,包括空間科學實驗載荷,主糧作物、經濟作物、微生物航天育種載荷,以及自主可控元器件、原材料試驗載荷。實踐十九號充分發揮了新一代返回式空間試驗平台「育種周期短、搭載效率高」優勢,圓滿完成了近千個種質資源空間育種試驗,為我國種質資源創新提供了重要的技術支撐。同時也為國產元器件、原材料等提供了珍貴的在軌驗證機會,為我國航天技術的自主創新和可持續發展夯實了基礎。中國農業科學院作物科學研究所黨委書記、國家航天育種工程首席科學家劉錄祥說:

中國農業科學院作物科學研究所展示的「航麥」系列種子

劉錄祥:「這麼大的種子量,我們期待它有更多的突變,而且這種突變能夠更好地適應或者滿足現代農業發展的需求。」

依託亞太空間合作組織、瀾滄江-湄公河合作組織等國際合作機構框架,實踐十九號衛星搭載了泰國、巴基斯坦等國家的種質資源和多個科學試驗載荷,充分展現了中國航天「開放包容、互利共贏」 的發展理念,為打造國際航天合作新生態、推動全球科技創新做出了重要貢獻。亞太空間合作組織戰略規劃與項目管理部部長穆罕默德·伊布拉西米表示:

伊布拉西米:「這再一次體現了中國在國際合作和平利用外空間方面的重要作用。空間科學對促進人類的健康與福祉有著重要作用,但開展相關研究是有成本的。對於那些有意願開展相關研究但目前還沒有自己的衛星的國家而言,實踐十九號衛星這樣的任務提供了非常好的機會。對於這樣的機會我們深表感謝。」

記者丨朱宛玲 李儀 汪正洪

編輯丨王洹星

監製丨蔡耀遠