10月17日下午,習近平總書記考察安徽時, 首先來到安慶桐城市,走進六尺巷。他 親切地對大家說,人民內部矛盾要用調解的辦法解決。六尺巷體現了先人化解矛盾的歷史智慧,要作為弘揚中華優秀傳統文化的教育場所,發揮好中華民族講求禮讓、以和為貴傳統美德的作用,營造安居樂業的和諧社會環境。

「六尺巷」,寬不過「六尺」,卻被稱為「最寬」的巷子,蘊含著中華民族的大智慧。

一封書信,成就一條名巷

六尺巷巷口,矗立的太湖石上,鐫刻著一首打油詩——

一紙書來只為牆,

讓他三尺又何妨。

長城萬里今猶在,

不見當年秦始皇。

「讓牆詩」作者,清代文華殿大學士張英。六尺巷之名,正因這人這詩起。

六尺巷口的山石上刻有張英的「讓牆詩」。總台央廣記者馬喆拍攝

康熙年間,桐城人文華殿大學士兼禮部尚書張英的老家和吳姓富豪人家相鄰。由於都是祖上留下的產業,時間久遠,中間三尺空地屬於誰家,兩家人都說不清。

吳家重修房舍,想用這三尺地。張家認為是自己的,為此爭執不下。張家給遠在京城的張英捎信,希望藉助他的地位將吳家壓一壓。

不料,張英回信中批了一首打油詩。「讓他三尺又何妨?」收到回信的張家人,心生愧意,讓出空地;而吳家被張英感動,也主動讓出三尺。兩家之間,空出一條小巷,六尺寬,幾十丈長,人稱六尺巷。

「讓牆」,體現了張英謙和禮讓,感動了鄰人見賢思齊。六尺巷巷道兩端,有兩塊後人所立牌坊,一塊,刻著「禮讓」;一塊,題有「懿德流芳」。據說,此後的桐城民間,每遇紛爭,常以一句「讓他三尺又何妨」而冰釋。

今天,行走在桐城市大街小巷,街頭巷尾、社區樓宇,生動的漫畫、「讓他三尺又何妨」的詩句比比皆是;翻開孩子們的書本,也有六尺巷的故事……

習近平總書記常說,「中華傳統美德是中華文化精髓,蘊含著豐富的思想道德資源。」這是中華民族的精神命脈,也是最深厚的文化軟實力。

一路挖掘,書寫老巷新傳

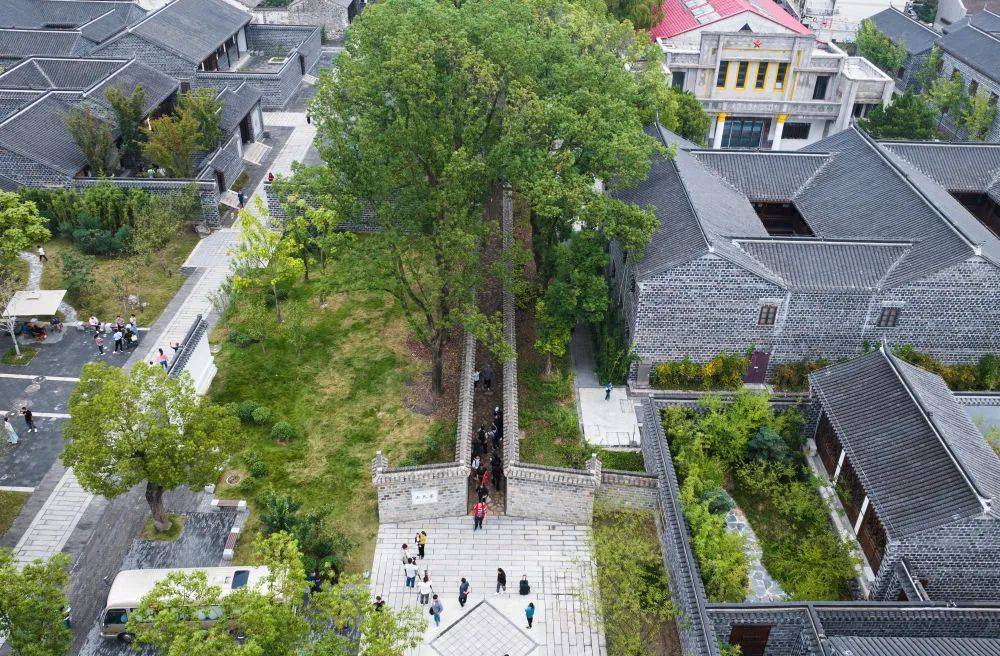

現在的六尺巷,其實是2002年在原址上復建擴建的。

歷史上的六尺巷,在戰火與拆建中基本拆毀。上世紀八十年代以來,六尺巷舊址受到政府高度重視。1985年,被列入市級重點文物保護單位。儘管,此巷已非彼巷,但六尺巷故事裡閃耀的光芒,穿越時空,歷久彌新。

有人感嘆居位高者必當修身清廉重家風,有人看到鄰里之間的「各退一步」,有人羨慕「文都」桐城的文化積澱,而守護六尺巷文化的桐城治理者們,看到了一個細節——

因為互不相讓,張吳兩家官司曾打到縣衙。縣官難以決斷,才有了張家人千里修書之事。

為什麼縣官解不開的鄰里矛盾,會因張英的打油詩,「化干戈為玉帛」?

「要善於從中華優秀傳統文化中汲取治國理政的理念和思維。」習近平總書記的論述,為基層治理提供了新時代做好群眾工作、化解矛盾糾紛的新思路。

位於桐城市某社區的「六尺巷調解工作室」

從當地法庭運用六尺巷典故勸導人,到逐步提煉「聽、辯、勸、借、讓、和」六字法的「六尺巷調解工作法」,再到全市將「和」「讓」精神擴展至基層治理領域、形成「新時代六尺巷工作法」。

2023年,「新時代六尺巷工作法」被寫入最高人民法院工作報告,入選全國「楓橋式工作法」。

「推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展」。這是六尺巷文化的傳承與庚續,更是六尺巷文化的轉化與發展。

位於浙江紹興的楓橋經驗陳列館。總台央廣記者馬喆拍攝

一個「和」字,盡顯大國氣度

國之交,亦如鄰之交。

300多年前,張英以一己胸襟,換來睦鄰友好,留下了「六尺巷智慧」,依託的,正是中華民族的傳統美德、中華文明的文化基因。

2400多年前,孔子在《論語·學而》中就指出「禮之用,和為貴」。隨著「和為貴」思想的不斷豐盈,「和」成為最具中華文化內涵的漢字。正像習近平總書記所言,「中華民族歷來愛好和平,『和』的民族基因從未變異,『和』的文化源遠流長。」

中華文化「和合共生、天下大同」的價值追求,中國堅持和平發展的民族基因,深刻影響著今日中國。

2014年,中國人民對外友好協會成立60周年紀念活動上,習近平總書記在講話中深刻指出,中華文化崇尚和諧,中國「和」文化源遠流長,蘊涵著天人合一的宇宙觀、協和萬邦的國際觀、和而不同的社會觀、人心和善的道德觀。

以「和」為題,中國正積極推動構建人類命運共同體、溝通世界踐行全球文明倡議、推進世界和合共生。

「中國優秀傳統文化的豐富哲學思想、人文精神、教化思想、道德理念等,可以為人們認識和改造世界提供有益啟迪,可以為治國理政提供有益啟示」。

六尺巷文化,也一定還有更多可挖掘、可利用的智慧和力量。