中華民族多元一體格局的歷史演進與當代啟示

縱觀我國五千多年歷史進程,我們不難得出這樣的結論:民族融合始終是歷史常態和主流。中華民族雖歷經滄桑巨變,但是各民族交往交流交融的總趨勢從未改變,這是中華民族多元一體格局保持連續性、穩定性的內生動力。我們可以從以下四個方面來認識。

在中華文明起源中奠定基調

大量考古發現確證,無論是我國境內的古人類化石,還是舊石器文化遺存,在年代分布上都沒有缺環,區域特徵鮮明且一脈相承。距今約12000年至4000年,我國各地的新石器文化自成序列、並行發展,呈現出多文化區並存的態勢。蘇秉琦先生把我國新石器文化分為六大區系,其中中原文化區處於中心位置。仰韶時期(距今約7000年至5000年),各文化區的人群頻繁進行文化交流互動,共享相似或相近文化的歷史圖景漸趨展現,聯繫日益緊密的文化和人群共同體呼之欲出。

9月24日,參觀者在仰韶文化博物館觀看展品。新華社記者 郝源 攝

在距今約5000年至4000年的龍山時代,中華大地呈現出邦國林立和方國聯盟的局面,各部族交往交流交融呈現出三個主要特點:一是各地文化或各個部族,在黃河中下游匯聚融合,中原文化區兼收並蓄各地文化之長,成為最初中國的文化中心。二是中原文化區的文化元素、農業和手工業技術等逐步向周邊地區散播,使中華大地在新石器時代末期漸趨出現範圍更廣、聯繫更緊的文化共同體或經濟共同體。三是黃河、長江流域文明萌芽彼此呼應,農業在黃河長江流域率先起源,不僅推動中原大型政權的形成,而且吸引著周圍部族不斷進入中原地區。從一定意義上講,夏王朝的建立,是各部族在中原地區長期融合的結果。西周時期,原夏人、商人、周人聚合為一體,並不斷融匯其他部族,政治、經濟、文化一體化進程加速演進,華夏民族共同體的雛形出現。

春秋時期,中原文明程度持續提升,使北方和西北各族遷入黃河中下游地區的頻次增多,形成不同人群相互通婚、各部族交錯雜居的態勢。以孔子為代表的儒家所倡導的兼容並包理念,為人們普遍接受,促進了不同人群間更深入的交流和融合。即使經歷戰國時期爭霸征戰,華夏族與周邊各部族始終沒有分離,並在相互融合的道路上繼續向前邁進,呈現出「五方之民共天下」的嶄新格局,由此奠定了中華民族多元一體的主基調。

在「大一統」歷史實踐中賡續塑造

身處諸國林立、戰亂頻仍環境中的人們,最大的嚮往就是統一安定的太平世道。首見於《公羊傳》的「大一統」思想,強調政治秩序、經濟制度和思想文化的整齊劃一。孔子所著《春秋》最重要的思想智慧和思想貢獻也是「大一統」。「大一統」理念為春秋戰國各家學說所推崇、闡發,成為秦漢之後歷代王朝以制度建設為中心的政治實踐的核心思想。從秦朝建立我國歷史上第一個統一的封建王朝之後,傳統中國長時間保持著政治統一,漢、唐、元、明、清都呈現出「大一統」局面。

5月18日,觀眾在陝西歷史博物館秦漢館觀看「技與美」專題陳列。新華社記者 李一博 攝

與國家統一相伴而行的是,中華民族多元一體的歷史不斷發展。秦朝推行「書同文,車同軌,量同衡,行同倫」,建構了「華夷一體,天下一家」的理念,使中華民族共同體的制度基礎、文化基礎得以初創。遵循「厚德懷服四夷,舉明義,博示遠方」的思想理路,「修其教不易其俗,齊其政不易其宜」的治理理念,中華民族交往交流交融持續深入。兩漢時期,中央集權制和郡縣制在全國推行,奠定了中華民族多元一體的基本形態。唐朝秉持開明開放的態度,善待不同民族,施行以懷柔和羈縻為主的政策,華夷之別不斷消弭,中華民族凝聚力和向心力進一步增強。元朝以「大一統」為目標,採取多種措施推動長城內外政治、經濟、文化一體發展,促使中原農耕區與塞外遊牧區連為一體。及至清朝,康熙、雍正、乾隆三朝勵精圖治,開創了長達百餘年的盛世,中華民族多元一體格局達到新高度。通過對國家治理機制的不斷創新調和,中華大地實現南北混一、天下一統,各民族水乳交融的聯繫更加密切。

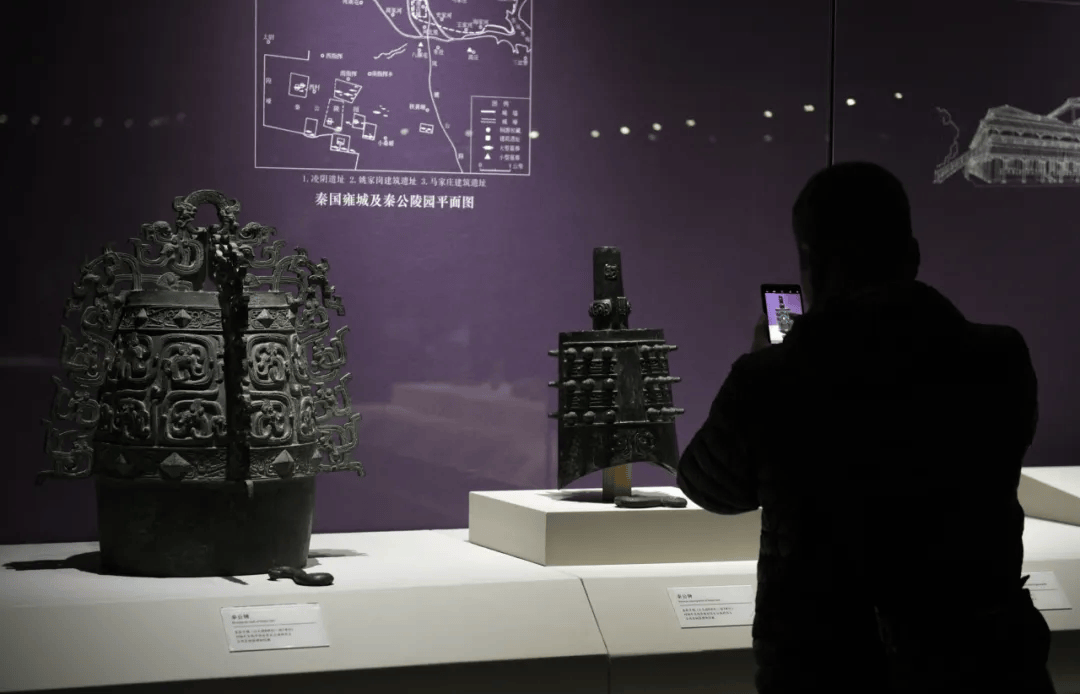

觀眾在陝西歷史博物館參觀秦公鎛(左)、秦公鍾。新華社記者 李一博 攝

中國歷史上雖經歷了春秋戰國、魏晉南北朝、遼宋夏金等多個政權並立紛爭的時期,但統一始終是歷史發展的主線,是不可逆轉的大勢。無論哪個民族入主中原,都以統一天下為己任,都把踐行「九州共貫」「六合同風」的「大一統」作為至高政治依歸和崇高政治追求。可以說,「大一統」厚植了中華民族多元一體的思想底蘊。

歷史表明,無論經歷怎樣的磨難,遭遇怎樣的波折,中華各民族的交流融合從未間斷,在相互借鑑先進位度、文化和技術的基礎上,促成了更大規模的人口流動、商品交換、疆域拓展和文化匯聚,更加融合為你中有我、我中有你、誰也離不開誰的共同體,中華民族多元一體的格局不斷鞏固和發展。

在近代革命鬥爭中浴火重生

近代以來,帝國主義列強的入侵,使中華民族陷入深重的危機。在反帝反封建的百年抗爭中,中華民族生髮出愈加頑強的凝聚力和生命力,實現了由自在到自覺的躍升。

9月22日,遊客在河北省樂亭縣大黑坨村李大釗故居參觀(無人機照片)。新華社記者 楊世堯 攝

20世紀初期,我國用於整合現代國家的理論武器是「五族共和」,這一理論被北洋政府和部分革命黨人所接受,但中國共產黨的先驅們有著更為深刻的洞察。1917年,李大釗在《新中華民族主義》一文中一針見血地指出,不僅「五族」,中國歷史上各民族,其「文化已漸趨於一致」。他強調,「吾國歷史相沿最久,積亞洲由來之數多民族冶融而成此中華民族,畛域不分、血統全泯也久矣,此實吾民族高遠博大之精神有以鑄成之也。」李大釗所言「高遠博大之精神」,即指我國各族人民對於中華民族的認同意識與執著追求,在當時這無疑是非常有見地的認識。抗戰爆發後,毛澤東發表《中國革命和中國共產黨》一文,明確提出「中國是一個由多數民族結合而成的擁有廣大人口的國家」,「中華民族又是一個有光榮的革命傳統和優秀的歷史遺產的民族」。我們黨始終堅定高揚民族平等旗幟,堅決捍衛中華民族大團結,使得處於離散邊緣的各民族再獲新生。在我們黨領導下,1947年5月,我國第一個省級少數民族自治地方——內蒙古自治區成立,標誌著中華民族多元一體格局步入全新發展時期。

在堅持和發展中國特色社會主義中開創新局面

新中國成立後,中國共產黨正確把握統一的多民族國家這一基本國情,始終保持著政治上的清醒和理論上的堅定,確立了以民族平等、民族團結、民族區域自治、各民族共同繁榮為主要內容的民族理論和民族工作方針政策,各民族在社會主義制度下實現了真正意義上的平等團結進步。

1949年9月,中國人民政治協商會議第一屆全體會議通過的《共同綱領》強調,「中華人民共和國內各民族一律平等,實行團結互助,反對帝國主義和各民族內部的人民公敵,使中華人民共和國成為各民族友愛合作的大家庭。反對大民族主義和狹隘民族主義,禁止民族間的歧視、壓迫和分裂各民族團結的行為。」1954年9月通過的新中國第一部憲法以國家根本大法的方式闡明「我國各民族已經團結成為一個自由平等的民族大家庭」的事實。在社會主義國家制度下,平等團結互助和諧的社會主義民族關係建立起來。

2024年9月25日,在位於雲南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣的民族團結園裡,當地群眾歡聚在民族團結誓詞碑周圍(無人機照片)。新華社記者 王靜頤 攝

黨的十八大以來,習近平總書記站在實現中華民族偉大復興的戰略高度,鮮明提出把鑄牢中華民族共同體意識作為新時代黨的民族工作主線、民族地區各項工作的主線,形成習近平總書記關於加強和改進民族工作的重要思想,科學回答了新時代民族工作舉什麼旗、走什麼路等重大問題,科學辯證地廓清了共同性和差異性、中華民族共同體意識和各民族意識、中華文化和各民族文化、物質和精神的關係等一系列根本性、原則性問題,是馬克思主義民族理論中國化時代化的最新成果,為做好新時代黨的民族工作指明了前進方向,為我們正確把握中華民族多元一體格局提供了根本遵循。

事實表明,中華民族共同體的形成和發展是人心所向、大勢所趨、歷史必然。中華各民族血脈相通、信念相同、文化相通、經濟相依、情感相依,凝聚起共同的家國情懷和共同的價值理念,形塑了「中華民族是一個」的歷史認同。這種歷史認同源於各民族長期的交往交流交融,源於各民族團結一心、同舟共濟的並肩奮鬥,源於各民族對「統則強、分必亂」歷史規律的切身體悟。

10月1日,在雲南省麗江市玉龍納西族自治縣,各族群眾在升國旗儀式後進行民族團結打跳活動。新華社發(趙慶祖攝)

中華民族多元一體是先人們留給我們的豐厚遺產,也是我國發展的巨大優勢。把這份遺產傳承好,把這個優勢發揮好,匯聚起中華民族共同體的磅礴偉力,是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的必然要求。立足於統一的多民族國家的基本國情,堅定文化自信、秉持開放包容、堅持守正創新,基於中華民族偉大歷史實踐和當代實踐,深入總結、科學歸納中華民族多元一體格局的演進歷程、發展路向和內在機理,是亟待展開的重大時代命題。

(作者系中國社會科學院學部委員、中國社會科學院中國歷史研究院副院長。本文系第三屆鑄牢中華民族共同體意識研究論壇主旨發言摘登,有刪改。)

來源:國家民委

編輯:陳靜

審稿:陳波

終審:董訊