受「潭美」影響,整個浙江都是濕漉漉的,很多人出現了一系列症狀如:頭暈、頭重、胸悶、腹脹、小腿酸脹......這便是濕氣重的部分體現。

中醫對「濕」的認識

中醫認為,「濕」為自然界風、寒、暑、濕、燥、火「六淫邪氣」之一。濕邪致病具有重濁、粘滯、易傷陽氣、病程纏綿難愈等特點。

濕氣的來源一般有外感和內生兩種,中醫一般把濕分為外濕和內濕。

外濕多由氣候潮濕或涉水淋雨、居住潮濕等外在濕邪侵襲人體引起,即外感濕邪。

內濕是指濕從體內生髮,多由脾失健運、肺失宣降、腎失溫煦,導致水濕停聚引起,即所謂「脾虛生濕,水濕內停」。

如何祛除體內濕氣?

俗話說,千寒易除,一濕難去。要想更有效地祛濕,還得根據濕的不同類型和性質,決定祛濕的方法。

01

避免外濕

日常生活最好減少暴露在潮濕環境中,下雨天減少外出活動、避免冒雨涉水。

室內可以藉助抽濕機、乾燥劑、空調除濕;不要直接睡地板,地板濕氣重,容易入侵體內造成四肢酸痛;洗完澡要充分擦乾身體、吹乾頭髮,避免外感濕邪;不要穿潮濕未乾的、不通風透氣的衣服,避免外部濕邪侵入身體。

02

運動祛濕

適當的運動如跑步、健走、球類運動、瑜伽、太極等,都有助促進氣血循環,增加水液代謝,加速濕氣從汗液、小便等途徑排出體外。

俗話說胖人多濕,而胖人多半是不愛運動的。陰雨多濕的季節越是不愛運動。體內淤積的濕氣就越多,久而久之,必然就會導致濕氣困脾,引發一系列的病症。

03

健運脾胃,以助運化水濕

中醫認為,脾主運化,具有運化水谷和水液兩個方面功能。對於平素脾胃虛弱的人更易濕邪困於體內,濕氣重勢必導致脾胃負擔加重,出現脾失健運、運化失職、水谷不化等情況。

脾胃虛弱者,應儘量少吃寒涼的食物,可通過食用味甘性平稍溫的食物或藥食兩用之品來健脾祛濕,多用瘦肉、黨參、山藥、黃芪、大棗煲湯,可健脾胃,補虛損。

脾為痰濕生成之源,「要想祛濕,首先健脾」,因此,健脾養胃是祛濕的關鍵之一。

04

祛濕中藥

常用的祛濕中藥有三大類:

芳香化濕

藿香、佩蘭、蒼朮、砂仁、白豆蔻、厚朴、草果等—主要適用於寒濕類。

清熱燥濕

黃連、黃芩、黃柏、龍膽草、苦參、茵陳、金錢草、田基黃、溪黃草、垂盆草等——主要適用於濕熱類。

利水滲濕

茯苓、澤瀉、豬苓、赤小豆、車前子、車前草、通草、燈心草等。若與芳香化濕類配,治寒濕類;如與清熱燥濕類配,治濕熱類。

如果是脾虛生濕,還需配上補脾祛濕功效並見的藥物,如白朮、扁豆、五指毛桃、芡實、黃芪(可利水)等。

如果是濕痹,還須用祛風濕藥,如羌活、獨活、木瓜、蠶砂等。

病機上,濕容易阻遏氣機,治法上氣行則水行,所以祛濕方中常配行氣藥,如陳皮,行氣燥濕,健脾化痰功效齊備。行氣與祛濕功效並見的常用藥物還有:砂仁、白豆蔻、厚朴等。

《黃帝內經》還有「風能勝濕」的觀念,所以也常用防風、羌活、白芷、藁本、荊芥等祛風藥來助祛濕。

05

祛濕食療

薏苡仁、五指毛桃、芡實、黃豆、赤小豆、黑豆、冬瓜、陳皮、荷葉、土茯苓、馬齒莧、玉米、高梁、蕎麥、大麥、白果、蓮子、胡蘿蔔、芥菜、海帶、紫菜等。

以下重點介紹幾味常用的藥食同源湯料,各人可據自己的具體情況,可單用,或排列組合地換著用。

薏苡仁

味甘、淡,性涼。功效:利水滲濕,健脾止瀉,除痹,排膿,解毒散結。如果用於寒濕者,建議用炒薏苡仁,這樣它的藥性就變微溫。

五指毛桃

味甘、辛,性平,氣味清香。功效:健脾補肺,行氣利濕,益力舒筋。

荷葉

性味:微苦、微甘、微辛,性平,氣清。功用:消暑利濕、健脾昇陽、散瘀止血。現代用得最多的是去膩與消脂減肥。

芡實

味甘、澀,性平。益腎固精,補脾止瀉,除濕止帶。

土茯苓

味甘、淡,性平。解毒,除濕,通利關節。現代常用於預防與治療痛風。

赤小豆

味甘、酸,性平。利水消腫,解毒排膿,退黃。

食忌:濕氣重的人一定要忌食油炸、甘甜、油膩、重口味、高熱量等容易化痰濕的飲食。

注意:薏苡仁、土茯苓、赤小豆等利水力較強,孕婦別服。

06

穴位祛濕

當出現濕困腦竅,濁邪不降,清陽不升,有頭暈、頭重等情況時,可按揉百會穴、膻中穴、肩井穴。

百會穴

定位:位於頭頂正中線與兩耳尖連線的交叉處。

操作方法:拍打百會穴:兩手交替虛掌拍打,每次50-100次。艾灸百會穴:點燃艾條,置於艾灸盒中,懸於百會穴上,每次艾灸10-15分鐘(濕熱證不建議)。

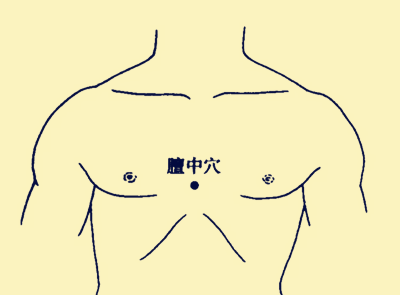

膻中穴

定位:屬任脈,心包募穴、八會穴之氣會。前正中線,平第4肋間,兩乳頭連線的中點。

按摩方法:用大拇指先順時針方向輕輕按揉,再逆時針方向按揉,每次2-3分鐘,動作要均勻有力。

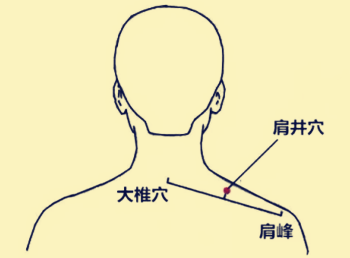

肩井穴

定位:屬於足少陽膽經,位於大椎與肩峰端連線的中點上,前直對乳中。

操作:坐位,雙手掌交替放於對側肩井穴上,虛掌輕拍肩井穴,2-3分鐘,以局部酸脹為度。

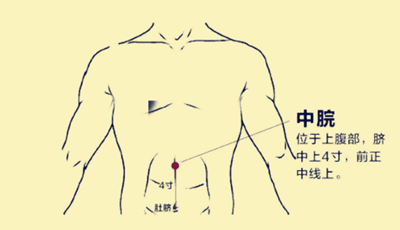

當出現濕困腹部,脾胃運化失司,有腹脹、消化不良等情況時,可按揉中脘穴。

中脘穴

定位:位於人體上腹部,前正中線上,當臍中上4寸。

操作方法:按揉法:雙手交替環形按揉中脘穴,亦可上下擦揉中脘穴,每個部位每次2-3分鐘。艾灸中脘穴:點燃艾條,置於艾灸盒中,懸於中脘穴上,每次艾灸10-15分鐘(濕熱證不建議)。

當出現濕困於下,有腰酸、腳腫、腿脹等情況時,可按揉大腸俞、拍打膽經。

大腸俞

定位:第4腰椎棘突下,旁開1.5寸。

操作方法:擦法:雙手上下擦揉兩側大腸俞穴,每次2-3分鐘,局部自覺溫熱感為宜。艾灸:點燃艾條,置於艾灸盒中,懸於大腸俞穴上,每次艾灸10-15分鐘(濕熱證不建議)。

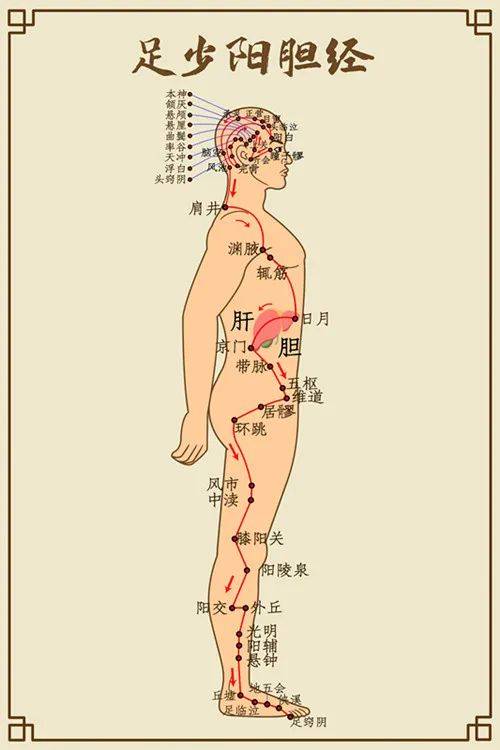

拍打膽經

操作:全身站直放鬆,用空拳從臀部兩側沿大腿兩側一直拍打到膝關節兩側,每次2-3分鐘,拳要中空,有內力而不要用蠻力。每天1-2次。

07

其他方法

拔罐、刮痧、按摩、推拿、針灸、泡腳等中醫適宜療法。

來源/廣東中醫藥

編輯/宋辰飛