這一夜,中國女星個個一眼萬年,可也給中國電影留下一個最大遺憾

第76屆坎城電影節開幕了。

在過去,紅毯走秀是重頭戲。

很多女星「出口轉內銷」,紅毯走一遭,回國後立刻身價翻倍。

「毯星」一詞也應運而生,其本質上就是利用信息差,來抬高明星的身價。

但網際網路時代的興起,抹平了這種信息差。

大家也知道了背後的貓膩——

「花錢蹭紅毯」和「帶著作品走紅毯」,是完全不同的兩回事兒。

毯星之路已經行不通了。

渴望成名的明星不再動走紅毯的歪腦筋。

紅毯秀經過提純後,反而含金量更高,更回歸電影本身了。

本屆的坎城電影節就是力證。

氣場最強大的就是鞏俐。

儘管鞏俐這幾年作品不多,但在世界影壇地位極高。

以這次電影節為例,鞏俐的咖位僅次於電影節海報女主凱薩琳·德納芙和終身成就獎得主麥可·道格拉斯。

舉辦方也給足了鞏皇面子,讓她第四個出場。

排在她前面的是,封面女郎凱薩琳·德納芙,《低俗小說》女主烏瑪·瑟曼,坎城影帝麥斯·米科爾森。

鞏俐出場後,立刻艷壓全場,這強大的女皇氣質,隔著照片都能感受到。

鏡頭拉近,鞏俐身穿ALAÏA 2023秋冬禮服,佩戴Cartier珠寶,呈現出一種雍容華貴的氣質。

再來張特寫。

歲月並沒有在她身上留下太多痕跡,57歲的她依舊昂著頭,向世界展示東方女性的魅力。

隨後,#坎城為鞏俐清場#迅速登上了熱搜,相關閱讀突破了1.2億,鞏俐就是中國電影的牌面。

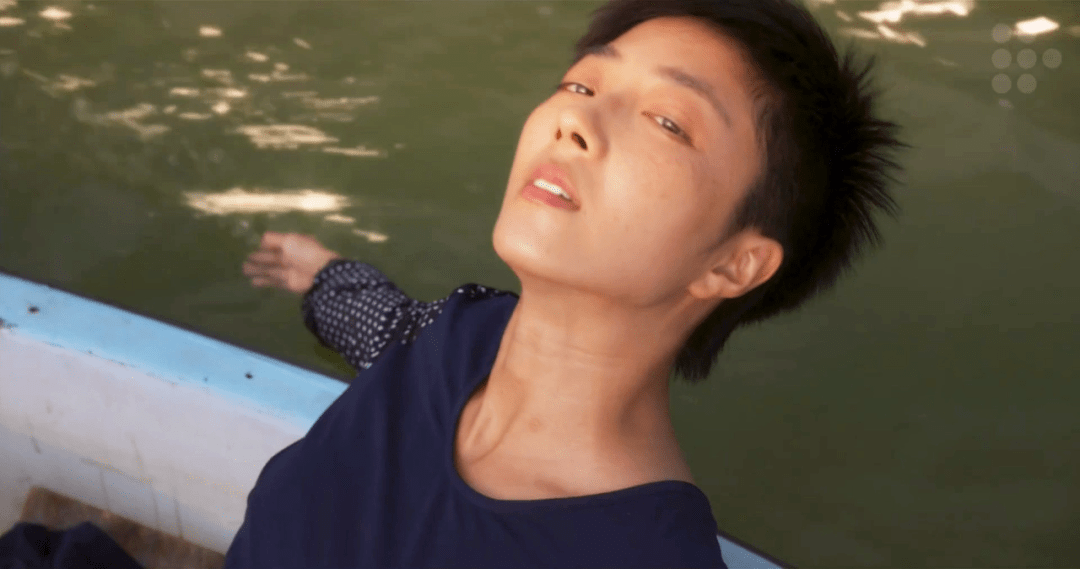

接下來就是最近風頭正勁的朱一龍。

剛加冕金雞獎影帝的他,也出現在了坎城紅毯上。

由他主演的影片《河邊的錯誤》,入圍了本次電影節「一種關注單元」。

本片定檔12月27日在法國公映,朱一龍這次是帶著作品去走紅毯的,腰板自然挺得更直了。

值得一提的是,朱一龍粉絲在機場接機時,吸引了著名導演是枝裕和,粉絲熱情介紹朱一龍是一名中國演員。

其實4年前,朱一龍就受品牌方邀請參加過坎城電影節。

當時,他還被嘲諷沒有作品去蹭熱度。

但這一次,從車上下來後,朱一龍已經多了幾分自信從容。

4年前,他是「小梁朝偉」,4年後,他已經是影帝朱一龍。

在主辦方舉行的晚宴上,朱一龍還和是枝裕和、麥斯·米科爾森等人熱情攀談。

講真,朱一龍的氣質很符合是枝裕和電影的調性,期待他們日後有合作的機會。

坎城紅毯當然少不了張雨綺的身影。

這一次張雨綺除了電影人外,還有一個新的身份,她將受邀參加授勳儀式,擔任法國尼斯旅遊文化大使。

《美人魚》里,張雨綺有句經典台詞:「追我的人從這裡排到了法國。」

不知是否是這句話,讓她收穫了文化大使這份殊榮。

張雨綺很會玩梗,說道:「如果你也想法國排個隊,就來尼斯吧!」

坎城紅毯更是張雨綺的主場。

早在2014年,她就身穿綠色戰衣亮相坎城。

只見一襲深V拖尾綠裙,將她的傲人身材緊緊包裹,而復古盤發又襯托出她豐腴霸氣的氣場。

這一次,張雨綺雖然沒有當年那麼驚艷,面容也不復當年,衣品卻依舊在線。

低領抹胸V字的黑色禮服詮釋出了女人的性感。

而頸部一朵花,明顯寓意「頸上添花」;

腰間的橘色裙擺,又增添了幾分溫情,黑色和亮橘色的搭配盡顯高級感。

或許只有張雨綺能駕馭得住這種張揚的造型。

此外,紅毯秀上還出現了95後小花關曉彤的身影。

這已經是關曉彤第四次出席坎城紅毯秀了,不得不感嘆她的資源是真的好。

從四次裝束也能看出,關曉彤已經脫離了當初的少女氣,身上的女人味兒越來越足,但和成熟女星比尚有差距。

這次關曉彤扎了一個可愛的丸子頭,脖子上戴一串寶石項鍊,身穿帶鑽黑色抹胸長裙,衣服是很驚艷。

但可惜她最吸睛的大長腿沒露出來,有點浪費天賦了。

而且她駕馭這套衣服有些吃力。

高清圖里能明顯看到抹胸裙勒出了一些贅肉,關曉彤面容甜美,但多少有些「虎背熊腰」了。

紅毯秀上還出現了蔣夢婕,沒錯,她就是李少紅版《紅樓夢》里的林黛玉。

只不過林妹妹這次一改柔弱風,來了個御姐范兒。

只見蔣夢婕穿著一件白色大衣,只不過這件大衣有些「衣不遮體」,裡面藏著黑色bra和包臀禮裙。

但客觀來說,她的身材實在缺乏看點。

而且從她的妝容也能看出,很明顯在迎合西方審美。

《名利場》雜誌發布了她的照片,外媒甚至誇讚她是紅毯秀上的最佳look。

可是中國網友卻吐槽這個造型實在太醜。

對此蔣夢婕回應:「隨便說,我很喜歡。」

蔣夢婕這些年的作品乏善可陳。

這次因為誇張造型引起爭議,再自拋自扣親自回應,難免有炒作之嫌。

只不過這一套已經被「某冰冰」玩爛了,吃不開了。

另一位演員,出演過《盲山》《推拿》的黃璐。

這次的造型也很特別。

她身穿紫色鎏光長裙霸氣亮相,但客觀來說,她像披了一件閃閃發光的錫紙,真怪我們不懂時尚。

此外流量明星龔俊,也受品牌方邀請前往坎城。

只不過我們只能看到他在機場的粉絲接機圖,看不到他的紅毯走秀圖。

朱一龍花了4年從龔俊這個位置走上真正的紅毯,不知道龔俊能否續寫前輩的傳奇。

對了,《狂飆》里大嫂的扮演者高葉也受邀前往坎城。

她po出了機場出發照,一身幹練率性的休閒裝讓人眼前一亮。

從這身裝扮也能看出高葉一身輕鬆。

隨後是枝裕和新片《怪物》首映這天,她亮相了紅毯。

上半身的搭配,讓人想到了敦煌飛天仙女。

但腰身一側的線頭,還是引發了一些議論。

看完了群星爭艷,皮哥多少有些喜憂參半。

喜的是,「毯星時代」已經過去。

現在能走上坎城紅毯的,基本都是有代表作的電影人。

他們向世界展示了中國的魅力。

憂的則是,這一次坎城電影節,中國的演員去了,媒體記者去了,狂熱的粉絲也去了。

唯獨缺席的是中國電影。

有人立刻會反駁,誰說中國電影缺席了?

這一次,聚焦上海打工青少年的紀錄片《青春》入圍了主競賽單元,角逐金棕櫚獎;

朱一龍主演的《河邊的錯誤》,周冬雨和劉昊然主演的《燃冬》,入圍了「一種關注」單元;

此外新人導演耿子涵拍攝的《小白船》,也入圍了金攝影機獎和導演雙周單元。

這些都體現出了中國電影蓬勃向上的生命力。

但老實講,這些入圍作品都是電影節里的「開胃小菜」。

我們把目光放到主競賽單元,看看主桌上的那些真正「硬菜」,中國電影似乎就有些落寞。

雖然《青春》入了圍,但坎城電影節歷史上,紀錄片獲金棕櫚獎的,畢竟還是少數。

同在亞洲,日本有是枝裕和,越南有陳英雄,都是熟悉的名字,都在撐著門面。

僅看一個年份、一個電影節,或許有偶然因素。

那我們就看看過去4年,歐洲三大電影節(坎城電影節,柏林電影節和威尼斯電影節)上中國電影的表現。

這4年里,入圍三大電影節的,有《蘭心大劇院》《南方車站的聚會》《隱入塵煙》《地久天長》這些大家比較熟悉的電影。

還有《白塔之光》《藝術學院》《青春》這類的小眾電影。

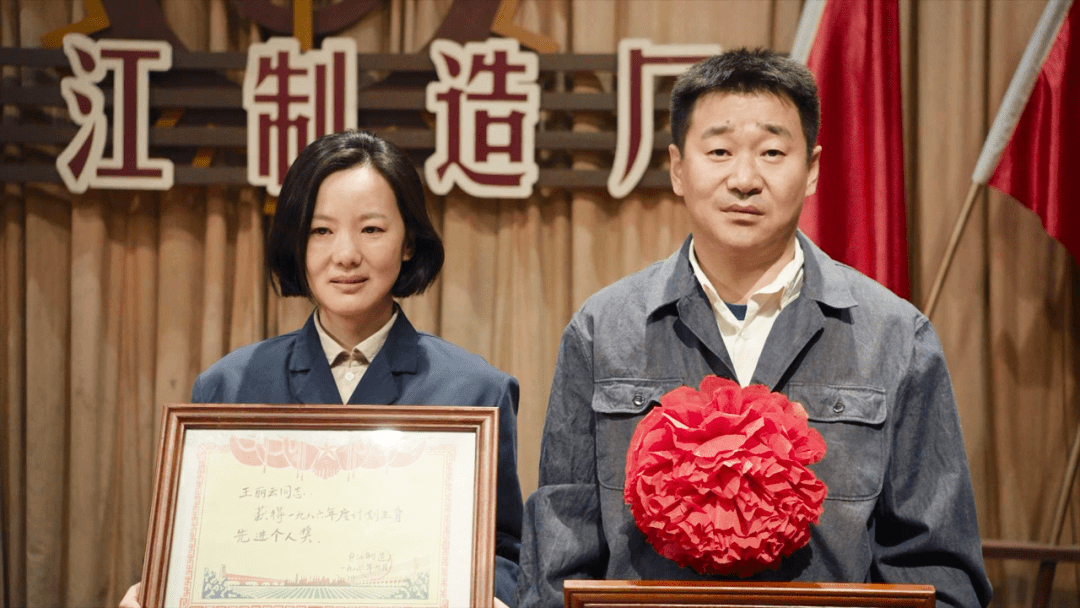

但真正大放異彩的,只有2019年的《地久天長》。

本片主演王景春和詠梅,包攬了最佳男演員銀熊獎和最佳女演員銀熊獎。

這部講述喪子之痛的電影在國內上映後反響平平,票房不過4000萬出頭,貓眼評分只有8.8分。

要知道《晴雅集》貓眼都能打出9.2分,可見大眾對這類致郁類電影並不感冒。

總結下來就是,中國電影這4年在歐洲三大電影節上,只有《地久天長》一個獨苗,這部片在國內還不受待見。

在過去不是這樣的。

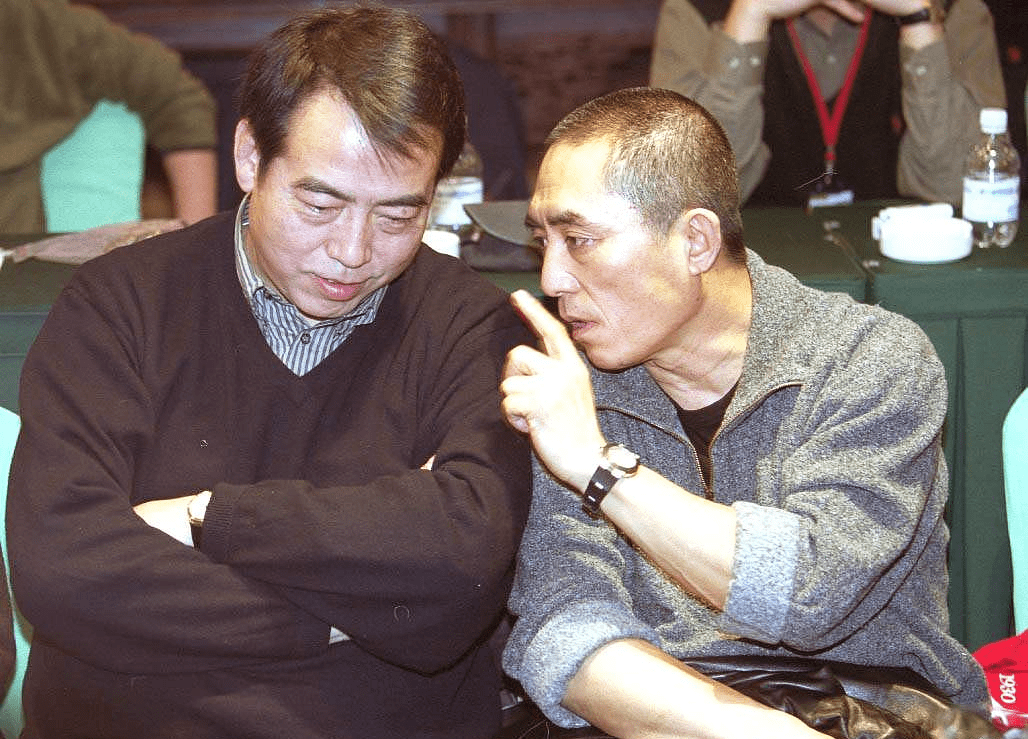

上世紀90年代,張藝謀、陳凱歌為代表的第五代導演,輪番向三大電影節發起衝擊。

張藝謀憑藉《紅高粱》獲得金熊獎,陳凱歌憑藉《霸王別姬》獲得金棕櫚獎,電影《活著》還為我們帶回了中國首位坎城影帝。

張曼玉也憑藉《阮玲玉》獲得柏林影后。

不難發現,那時候中國電影在三大電影節,有著極重的影響力。

能在這些電影節上獲獎的,幾乎都是國內影壇一線的導演和演員,這些電影的受眾也很廣。

到了2000年之後,當第五代導演轉向商業片的賽道時,以賈樟柯和婁燁為代表的第六代導演,繼承了前輩的光榮使命。

賈樟柯的《三峽好人》拿到了金獅獎,王小帥的《十七歲的單車》、顧長衛的《孔雀》拿到了銀熊獎,《圖雅的婚事》拿到了金熊獎。

可以看到,這些導演、演員雖然身薄,卻依然在用一次次提名、獲獎,支撐著中國電影在國際影壇的那份厚重。

而2010年之後,情況變得嚴峻起來。

可能需要隔幾年,我們才能聽到中國電影在國際影壇上的「好消息」。

2014年,刁亦男的《白日焰火》在柏林電影節大放異彩,捧得金熊獎;

2019年,王小帥的《地久天長》包攬了男女銀熊獎;

而《地久天長》之後,整整4年,中國電影沒能在國際舞台上,再登巔峰。

這4年里,隔壁的日韓電影,依舊在持續發力。

2019年,奉俊昊帶著《寄生蟲》,征服坎城,橫掃奧斯卡;

2020年,韓國導演洪尚秀拿下柏林電影節最佳導演;

2021年,濱口龍介的《偶然與想像》,拿下柏林電影節評審團大獎;

2022年,朴贊郁憑藉《分手的決心》,拿了坎城主競賽單元最佳導演;

也是在這一年,宋康昊主演了是枝裕和的電影《掮客》,加冕坎城影帝。

這4年里,我們國內的電影人,也沒閒著。

票房紀錄被《你好,李煥英》《長津湖》先後打破;

4年里,票房超過40億的國產電影,達到了8部。

這種「繁榮」現象,極大地刺激了新入行的導演。

他們的藝術夢想,被膨脹的票房和資本擊得粉碎。

於是我們看到,中國電影在國際上的聲音越來越小,在國內電影院裡,卻震耳欲聾。

這是新時代的圈地自嗨。

如果關起門來拍電影,確實能拍出一些優質電影也就罷了。

但事實上是,以10年為單位,我們明顯能感覺到中國電影在走下坡路。

90年代的好電影是《紅高粱》,是《霸王別姬》;

00年代的好電影是《一一》,是《鬼子來了》,是《三峽好人》;

10年代的好電影是《讓子彈飛》,是《我不是藥神》;

那麼20年代呢?

是《滿江紅》?是《長津湖》?還是《你好,李煥英》?

情懷的東西越來越多,主旋律的色彩越來越重,情緒電影越來越吃香。

真正屬於電影本身的,越來越少。

這種循環刺激之下,中國電影也越來越乾癟。

所以,坎城電影節上,那一抹中國「紅」,是希望,也是悲哀。

這一夜,坎城紅毯中國女星個個千嬌百媚,一眼萬年,可依舊掩蓋不了這個事實。

我們當然希望在這樣盛大的世界藝術聚會上,看到更多的中國面孔,聽到更多的中國聲音。

但我們卻發現,這些僅有的「中國元素」,只是浮在表面。

太多的電影人穿件戰衣,擺個pose,說點漂亮話,最後還是回來繼續躺平發展。

這也留給中國電影最大的一個遺憾。

喬布斯說,stay hungry stay foolish (求知若飢,虛心若愚)。

李成儒說,能耐是餓出來的。

乍一看,中國電影已經熬過了飢餓的年代。

動輒數億的製作成本,日益增長的票房數字,讓人陷入了一種美好幻想。

可當所有人都吃飽了,我們曾經引以為傲的那張中國電影名片,卻幾乎蕩然無存。

中國電影的盛裝,何時能為它重新穿上?

文/皮皮電影編輯部:一粒雞

原創丨文章著作權:皮皮電影(ppdianying)

未經授權請勿進行任何形式的轉載