國防科技大學教授王鵬的三次「轉身」

中新網長沙10月28日電 題:國防科技大學教授王鵬的三次「轉身」

中新網記者 曾玥

近日,當記者在教室里見到國防科技大學教授、博士生導師王鵬時,他正從俯仰、偏航、滾動三個通道,向學員講解飛行器的控制原理。

入伍、求學、為師、帶教,過去21年間,王鵬實現了三次「轉身」。但無論身處沙場還是教室,他向戰為戰的夢想始終如一。

王鵬正在給學員上課。中新社記者 曾玥 攝

從星河浪漫到劍指沙場

2003年9月,懷抱著投身軍旅的夢想,王鵬考入國防科技大學。本碩期間,他專心鑽研太空前沿領域,開展自主導航方法研究。那時他常設想,有一天人類乘坐宇宙飛船去往月球或火星時,會用到自己研究的算法。

2009年,王鵬以優異的專業成績攻讀博士學位。彼時,他所在的課題組承擔了國家某工程的基礎研究工作,需要聚焦具體實際的作戰應用問題,相關研究基礎相對薄弱、難度較大,短期內不一定能取得成果。

當國防科技大學空天科學學院教授、博士生導師吳傑前來詢問意向時,王鵬沒有猶豫,主動調整研究方向,由自己擅長、側重前沿探索的有關研究轉向完全陌生、更具為戰特性的某控制技術研究。

「決定改變本身並不難,難的是探索新研究領域的過程。」據王鵬介紹,新的研究領域參考資料少,需要自行摸索挖掘研究對象的特性。

這一轉就是十幾年。其間,王鵬潛心開展理論研究和技術探索,相關研究成果解決了某控制難題,得到成功應用。

回望王鵬的成長軌跡,吳傑不禁感慨,「我覺得現在的他還是像以前一樣,穩重可靠、銳意創新,顧大我、舍小我。當然,他也有很多變化,取得了更多成績,我感到很欣慰、很自豪。」

從「橄欖綠」到「孔雀藍」

憶及第一次穿上軍裝時的情景,王鵬的臉上揚起微笑。

「當時我非常興奮,第一時間把軍裝穿上照鏡子。當我第一次授完銜,就趕快拍了照片寄給家人一起分享。」

而當6年前脫下綠色軍裝、換上「孔雀藍」制服時,王鵬坦言全然沒有預想中的失落感,取而代之的是另一種幸福。

2018年,全軍現役軍人轉改文職人員的第一年,王鵬第一批進入文職序列,帶動同教研室的三名同志主動轉改。

「因為熱愛,所以堅持;因為感恩,所以堅守;因為信心,所以堅定……」經過深思熟慮,王鵬在轉改申請書上落筆,寫下這句話。隨後,他鄭重向組織遞交了轉改申請書。

「轉改後衣服顏色雖有不同,但奮鬥強軍的底色都一樣。」王鵬進一步描摹出這種幸福的具象,「我感覺自己成為了軍隊的一股新生力量」。

至今吳傑仍記得,第一次走上講台的王鵬背著一台攝像機。在開始講課前,他先走到教室後方架好機器,再回到講台上授課。

「為了站穩三尺講台,王鵬刻苦練習,讓他的愛人和孩子當觀眾,還會自己回放錄像錄音。這一點我都沒做到,但他做到了。」吳傑說。

每到課後,王鵬都會翻看錄像,從儀態、語速、語調再到授課內容,逐一分析自己需要改進的地方。積累一定教學經驗後,王鵬將錄像改為錄音,通過回放檢查授課細節。十餘年如一日,這一習慣仍保持至今。

「教學就像雕刻藝術品,急不得、虛不得,必須得下苦功夫、硬功夫。只有這樣,培養的學員才能適應部隊需要,才能制勝未來戰場。」王鵬說。

王鵬在辦公室備課。(國防科技大學供圖)

為戰育人,王鵬的課堂總是充滿「戰味」。一方面,他以真實戰場為背景建立案例庫,通過案例拆解分析個中原理,幫助學員理解底層邏輯和應用需求;另一方面,他把課堂搬進實訓場,立起以能力產出為導向的教學範式,助力學員從「學會知識」向「用好知識」轉變。

近年來,王鵬不斷完善和改進「翻轉課堂」的教學模式,通過設計不同選題組織學員分組研究,再由每組選派代表上台「講課」,組間相互質詢、師生共同評價。

本科學員楊雲是王鵬所授專業某必修課的課代表。在他看來,「翻轉課堂」的授課方式使得學員突破被動接收知識的定勢思維,在不同選題的牽引下,自主為「講」好一堂課做充分準備。「這門課培養了我們主動學習、主動思考問題的能力和習慣,讓我受益終生。」

從「2020」到「2035」

王鵬社交帳號的命名和易名,亦是其「轉身」的見證。

本科註冊郵箱時,他將郵箱地址的後半段命名為「2020」,後來這串名字也應用到其他社交帳號上。

「當時心裡憧憬著到2020年我國實現第一個百年奮鬥目標的時候會是什麼樣子,所以就起了這個名字。」王鵬解釋道。

確如其名,2020年是美好的一年。這一年,不滿36歲的王鵬晉升為教授,成為當年全校最年輕的文職人員教授。

「王鵬作為青年科技專家,是我們學院『人才森林』的傑出青年代表。」國防科技大學空天科學學院院長羅亞中介紹說,自改革開放以來,該學院累計培養了9000餘名本碩博畢業生,其中有10人當選兩院院士,航天重大工程正副總指揮、總設計師30餘人,故得「千生一院士」和「人才森林」的美譽。

成就背後,是一代又一代人的學術傳承。師承吳傑,王鵬學到嚴謹細緻的科研和教學態度。而今身為教員,他也希望將嚴謹細緻、久久為功的精神態度傳遞給學員和新教員。

國防科技大學空天科學學院講師周祥深受影響。經過前期培訓和試講,今年9月,他第一次以教員身份走進教室正式授課。學習王鵬的做法,周祥也用攝像機記錄課堂,復盤教學細節。

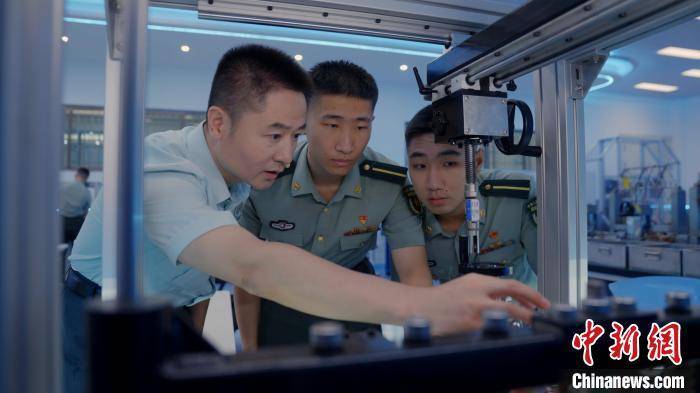

王鵬在實驗室指導學員。(國防科技大學供圖)

「我覺得這是一種很好的傳承。」周祥說,在王鵬等人的「傳幫帶」下,自己能更好找准提升教學水平的方法和方向,做到張弛有度、快慢結合。

目前,王鵬正帶領團隊投入新的基礎探索和技術攻關。展望未來,他已將郵箱地址後半段名稱改為「2035」。「我希望把自己的工作融入到強國強軍的發展征程之中,努力為強國強軍事業作出新的更大貢獻。」

說到這裡,王鵬許了個願。

「希望通過未來10年的努力,新型飛行器能夠真正做出來、飛上天,為國防和軍隊戰鬥力的生成作出更大貢獻,讓新型飛行器在未來戰場更靈巧、更智能,助力發展新質戰鬥力。」(完)