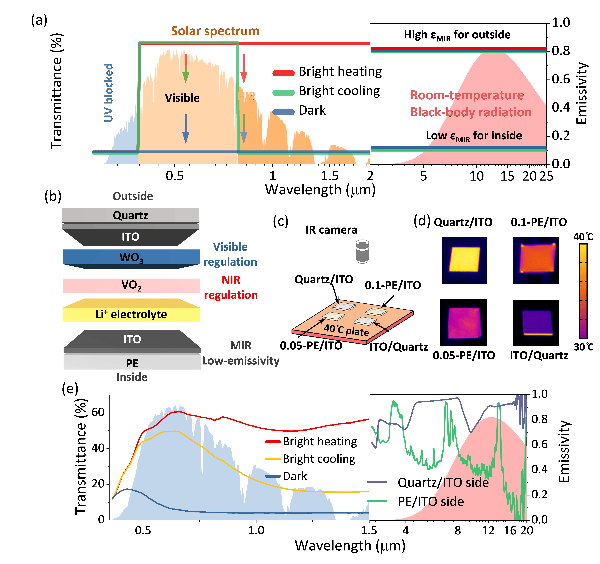

圖說:可見-近紅外-中遠紅外優化的電致變色結構設計 採訪對象供圖(下同)

窗戶能變得更「聰明」,隨著日照或氣溫的變化,調節顏色和透光情況,從而節省空調用電嗎?

中國科學院上海矽酸鹽研究所曹遜研究員團隊給出了肯定的答案。他們聯合華中科技大學楊榮貴教授等,從優化全波段(可見光、近紅外、中遠紅外)光熱交換的角度出發,開發出了一種新型電致變色結構,用於窗戶的熱管理,能夠最大限度地利用可見光和近紅外光的太陽輻射以及中紅外光的輻射冷卻。

智能節能玻璃需要根據環境溫度、太陽輻射的動態變化實現對其自身能量交換能力的動態響應,這種動態響應要求材料能夠在很寬的波長範圍內實現多種光學狀態的智能切換。研究團隊在上海和三亞進行的戶外實驗表明,在典型晴朗天氣下,與傳統商用的Low-e窗戶相比,這種基於新型電致變色結構的窗戶可實現全天持續冷卻,最高溫度降幅可達14℃。

圖說:戶外節能性能測試結果

熱交換模擬和實驗研究驗證了該模型的普適性和有效性。模擬顯示,這種新的電致變色器件在世界上絕大多數氣候區域比商用Low-e玻璃具有更高的節能效果。「這一發現為創新的智能節能窗戶設計提供了巨大機遇,有助於實現全球碳中和和可持續發展。」曹遜告訴記者。

記者獲悉,研究團隊提出的新型電致變色器件,是基於二氧化釩和氧化鎢薄膜相變實現三態轉變。在這個結構中,通過施加不同的外加電壓,鋰陽離子能夠分別擴散至單斜相的二氧化釩和氧化鎢層,並完成兩次相轉變。該電致變色結構的三種光學狀態可以維持4小時以上。

研究團隊還發現:在不同溫度氣候下,對智能節能窗戶內外側的發射率往往有不同的要求。在建築全年熱管理過程中,夏季室外環境和窗戶表面溫度比室內高,為了降低製冷能耗,需要減少熱量進入,並降低室外經窗戶向內輻射熱量;冬天為了減少熱量損失,需要降低室內向窗戶輻射熱量,同樣需要在窗戶內側設置低發射率。研究團隊進一步通過優化電致變色結構的外側和內側電致變色電極的發射率,實現室內外環境之間的輻射熱交換最小化。

14日,相關成果在國際學術期刊《自然-可持續性》(Nature Sustainability )上在線發表。上海矽酸鹽所博士畢業生邵澤偉、黃愛彬副研究員和博士生曹翠翠為論文的共同第一作者。

新民晚報記者 郜陽