土地革命戰爭時期,中共在與國民黨的較量過程中,多因地制宜地採用靈活機動的游擊戰術,以贏得戰場的主動權。其中,有一種奇特的作戰形式在後來的抗日戰爭中大放異彩、名揚天下,讓兇惡的日本侵略者聞風喪膽、望而卻步,這便是著名的地雷戰。其實,地雷戰最早廣泛使用於閩浙贛蘇區。

今天跟著小靐(bìng)䨻(bèng)一起,

來了解一下閩浙贛蘇區的

地雷戰的故事吧!

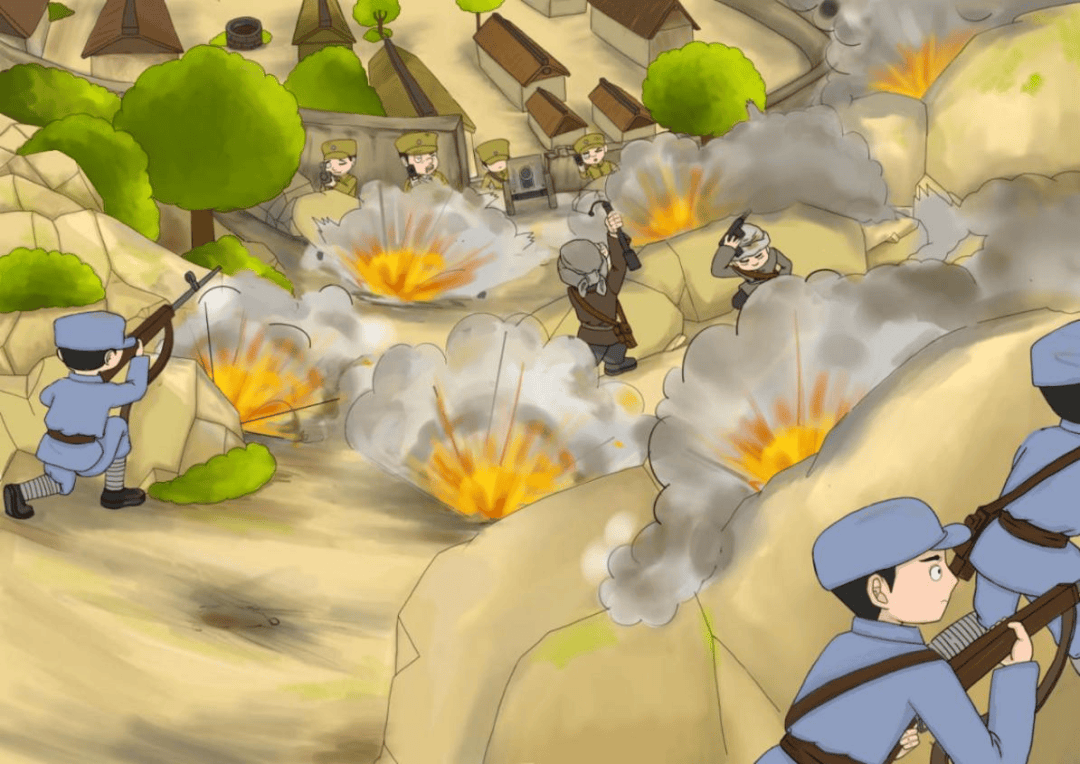

1928年10月,閩北崇安上梅暴動後,反動軍閥糾集重兵分四路進行「圍剿」,革命武裝被迫轉入山區打游擊。為了阻止敵人進山「掃蕩」,崇安(當時屬贛東北蘇區範圍)縣委書記徐履峻率暴動民眾在敵人必經之路上埋設「挨絲炮」,炸死炸傷敵軍百餘人,此後,敵人再也不敢輕舉妄動了。

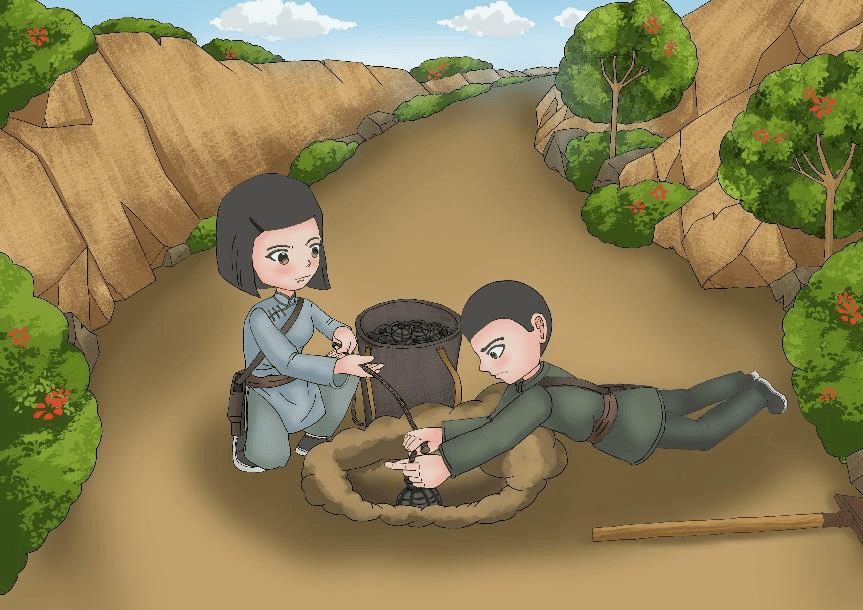

「挨絲炮」製作方法簡易、成本較低,但爆炸威力大,在一定範圍內有很強的殺傷力,與閩浙贛蘇區慣行的山地游擊戰十分契合。方誌敏發現後,便認真總結群眾的經驗,很快以「挨絲炮」為點,布成一系列「地雷陣」,從此「地雷戰」在蘇區大放異彩。

1931年1月中旬,方誌敏指揮紅十軍與敵人周旋後,成功將疲勞不堪的敵軍引入埋有「挨絲地雷」的七星尖,地雷爆炸使得敵軍傷亡慘重、血肉橫飛,並生俘敵團長,粉碎了國民黨第一次「圍剿」。

1931年5月,紅十軍由閩北回師贛東北蘇區首府葛源,在通往葛源的必經之路何家壩再擺地雷陣,成功伏擊了敵人,粉碎了敵人對贛東北蘇區的第二次反革命「圍剿」。自此,地雷戰開始在整個閩浙贛蘇區廣泛地開展起來了。

地雷戰在革命戰爭中的巨大威力立即引起了方誌敏的高度重視。為了推動地雷戰的廣泛開展,1932年初,省蘇維埃政府從各縣抽調了一批積極分子到閩北崇安集訓,學習製造和使用「挨絲炮」的技術。學員學成後,又回到本縣辦班傳授技術。後來又專門成立了地雷部,余漢潮被任命為「地雷部長」。他將敵人發射的啞彈拆開,取出火藥,再帶領戰士用瓦罐裝上火藥和尖利的碎片進行引爆試驗,終於研製出殺傷力更大的地雷。此後,更建立了「地雷廠」,省兵工廠每日能生產地雷300多顆,最多時更是能達到700多顆。

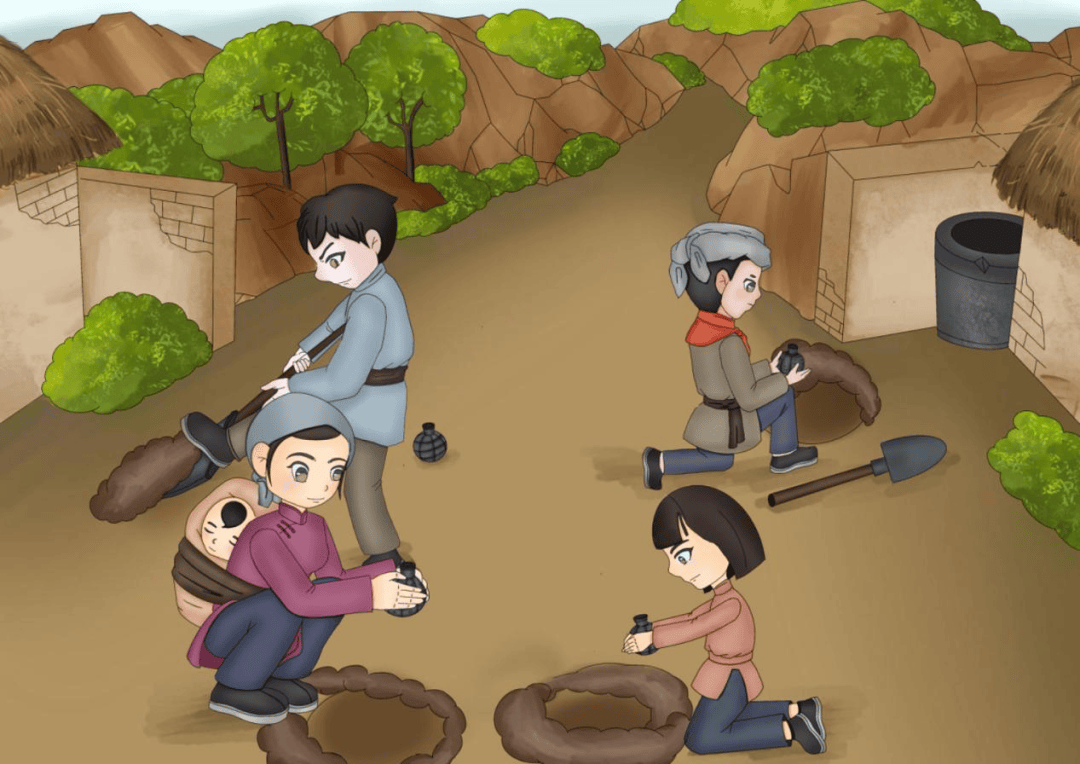

在蘇區黨和政府領導下,閩浙贛蘇區上下掀起了一場「男女老少齊動手,鄉鄉村村造地雷」的群眾性運動。當時蘇區的赤衛隊、少先隊成員普遍能熟練地掌握使用地雷的技術,甚至連兒童團、婦女會的成員也能使用地雷打擊敵人。1934年5月,中共中央在《給戰地黨和蘇維埃的指示信》中發出號召:「利用贛東北蘇區的經驗,充分使用挨絲炮並各種各式的地雷,以轟炸進攻的白軍。」從此,閩浙贛蘇區創造的地雷戰這一作戰新樣式開始向其他根據地推廣。

供稿:陳列保管科 周思超

審核:劉小花

核發:熊艷燕