西秦嶺支脈小隴山深處,一座形似麥垛的山峰坐落於群山之間。其上數以萬計的造像穿越歷史,訴說著一段歷久彌新的傳奇。

雲霧籠罩中的麥積山。新華社發

圖為麥積山石窟摩崖大佛(無人機照片)。新華社記者 多蕾 攝

這裡是位於甘肅省天水市的麥積山石窟。1600多年前,篤信佛學的後秦皇帝姚興在此開鑿了第一座洞窟。此後,十多個王朝接力營建,造就了這一留存大小窟龕221個、造像3938件10632身、壁畫1000餘平方米的「東方雕塑陳列館」。

圖為麥積山石窟第121窟前壁的菩薩與弟子造像。新華社發

麥積山石窟保存的造像以彩塑為主,全面展示了我國古代彩塑發展演變過程。因有許多靈動多姿、各有特點的微笑塑像,也被叫作「微笑佛國」。

圖為麥積山石窟第062窟正壁的佛與菩薩造像。新華社發

其中,第133窟的小沙彌最為「出圈」。高度不足1米、仿似10歲孩童的他眯著雙眼,嘴角上揚,爛漫卻不失優雅的「東方微笑」,觸動無數遊客的心。

這是麥積山石窟第133窟小沙彌立像,因微笑迷人,被譽為「東方微笑」。新華社發

一抹「微笑」跨越千年,如同寫滿歷史的信箋,等待後人開封品讀。

1941年,天水學者馮國瑞對這一隱沒於荒草中的「絲路遺珠」進行初步考察探索。自此,一度危岩滿崖、洞窟凋敝的麥積山石窟迎來近一個世紀的接力守護,塵封其中的中華文化之美再次熠熠生輝。

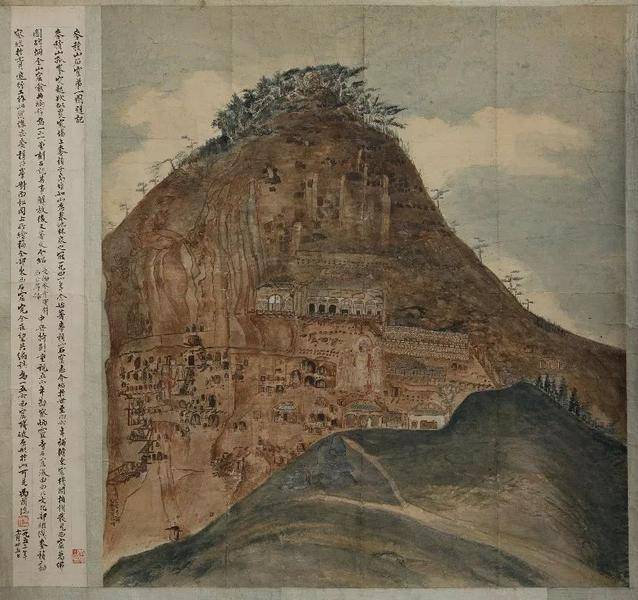

圖為馮國瑞繪製的麥積山石窟全景。新華社發

20世紀50年代,常書鴻帶領的西北考察團、吳作人帶領的中央考察團先後對麥積山石窟進行詳細勘察,一大批考察成果相繼公布。

1953年,麥積山文物保管所成立,麥積山石窟進入有效管理時期。此後,麥積山石窟入選國務院首批全國重點文物保護單位。

1986年,麥積山文物保管所更名為天水麥積山石窟藝術研究所。越來越多文保工作者來到這裡,投入棧道建設、崖體加固、壁畫彩塑修繕等工作。

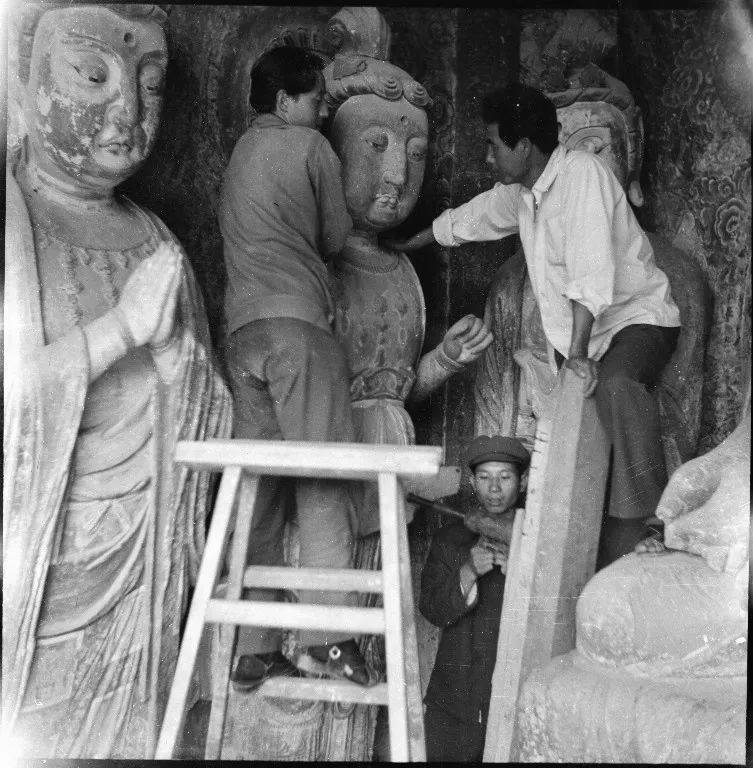

麥積山石窟早期塑像修復。新華社發

牟常有是麥積山石窟藝術研究所首批文物修復師之一,在他心裡,每尊塑像都有生命。「看到塑像『生病了』,就想千方百計治好。作為石窟保護人,我們最希望的就是看到麥積山石窟『微笑永駐』。」這是麥積山石窟文保工作者共同的執著。

麥積山石窟東崖大佛修復前調查。新華社發

麥積山山體加固工程。新華社發

從歷時8年完成麥積山山體加固工程,到深入洞窟搶救泥塑、壁畫,治理滲水「頑疾」,近40年來,麥積山石窟保護方案不斷完善,50餘個洞窟獲得保護加固,200餘身塑像、200餘平方米壁畫得到修復。

工作人員對麥積山石窟第9窟塑像眼部進行修復。新華社發

2017年,麥積山石窟藝術研究所整體劃歸敦煌研究院管理,涉及棧道、洞窟門窗、文物本體修復和數字化保護、考古報告、安全消防等方面的文保工程項目加速開展。

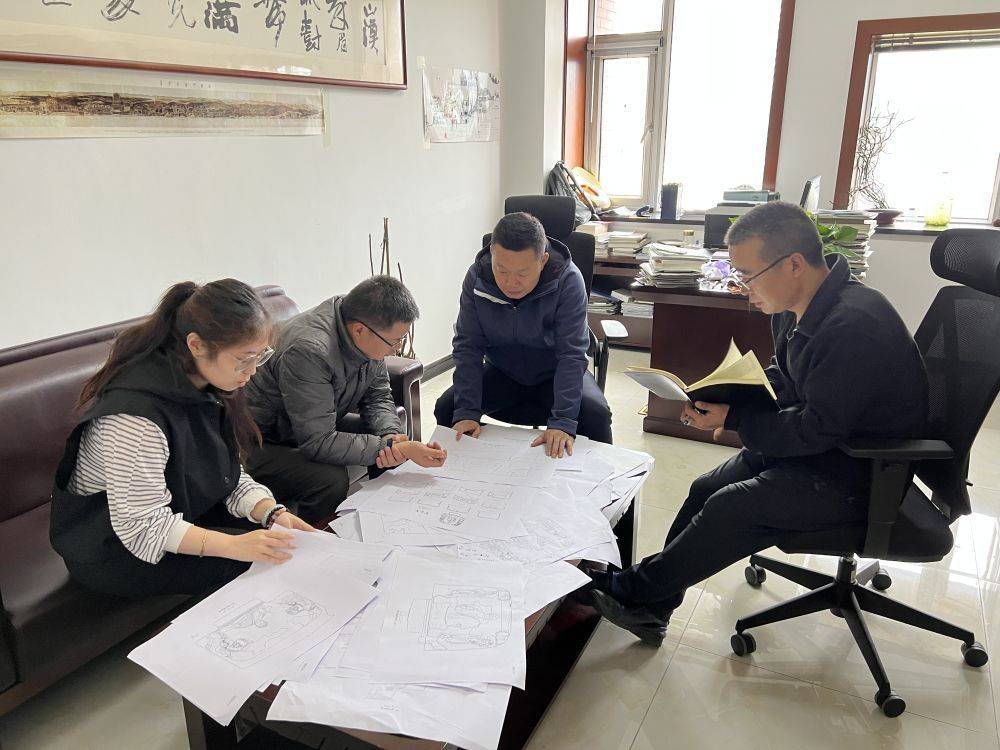

麥積山石窟藝術研究所的工作人員正在核對考古報告測繪圖。新華社發

「我們完成了麥積山石窟考古報告體例和樣稿的初稿編寫工作,利用數字化測量、碳十四測年等技術,以文字、數字化測繪、圖版、影像等形式,記錄石窟所有文物信息,並展開初步復原和對比研究。」麥積山石窟藝術研究所副所長張銘說。

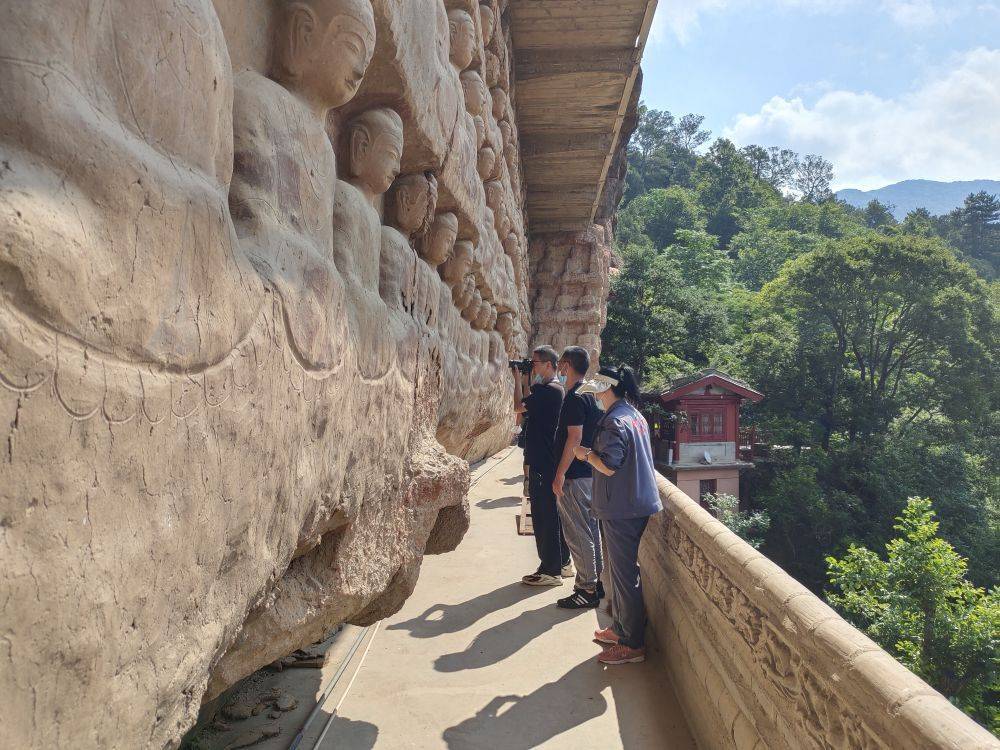

在麥積山石窟一角,工作人員正在進行洞窟文物本體巡查。新華社發

如今,麥積山石窟作為「絲綢之路:長安—天山廊道的路網」的遺產點之一被列入《世界遺產名錄》。各類大型論壇、展覽在此舉辦,越來越多中外遊客、研學團隊登上棧道,在與塑像的「對話」中感受跨越歷史的文化共振。

麥積山石窟藝術研究所數字中心主任董廣強表示,他們正對主要洞窟進行整窟三維掃描並存檔。「有朝一日,穿越千年的『微笑』,將在數字世界裡得到永生。」他說。