過去一周,理想重發銷量榜。

理想全系周期銷量8600台(抹零),排名第二的AITO問界為6500台,蔚來為5400台,其中AITO和理想針鋒相對。

一方面,這兩家企業的產品定位重合度較高,都是以新能源、增程、SUV為主,且定價都在25萬-50萬左右。

另一方面,AITO作為2023年才真正開始發力的企業,在短短一年時間內,就嚴重衝擊了理想的細分市場。

僅僅是AITO M7一台車,在過去12個月的時間中,就賣出了14萬餘台新車,全新登場的AITO M9交付了接近3萬台車,目前提車周期在100天左右。

AITO全系嚴重衝擊了理想的固定份額。

從用戶角度來分析,似乎AITO具備和理想一樣的魔力,吸引著高預算的用戶群體,其實原因並不難分析。

一個是,油車向新能源集體轉化。

市場中有大量的傳統豪華品牌用戶,在過去的傳統燃油車賽道,高端消費者只能頻繁的選擇豪華品牌,從奔馳換寶馬,從凱迪拉克換沃爾沃。

動力架構、生活方式、用車理念,基本上不會發生本質的變化。

電動化之後,電機、電池、智能化的結合,給了這些消費者新的選擇,這是理想、蔚來、AITO等品牌快速上量的核心原因。

從傳統高端燃油車市場搶份額,是目前電動化產品賴以生存的核心關鍵之一。

另一層面,就是新能源內部的搶奪。

理想的優勢是尺寸大、面面俱到、不錯的做工、人機工程學,其中人機工程學的優勢相當明顯,比如說人們常說的「冰箱、彩電、大沙發」,都是讓座艙更舒適的策略。

但這種策略很容易被代替,電動化是新能源發展的一個重要板塊,但不是唯一板塊。

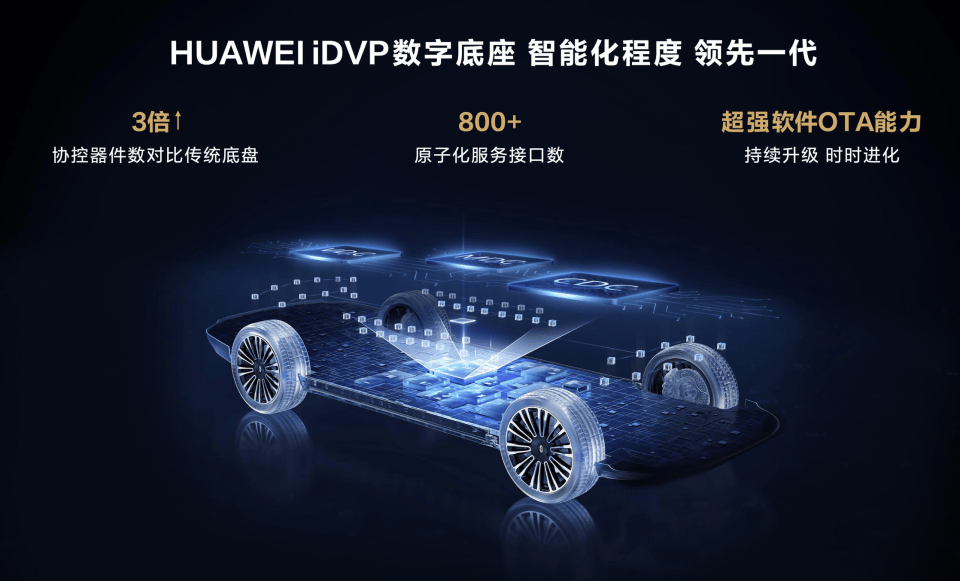

電動化只是新能源轉型的第一步,其次是智能化、自動化,從1.0版本的智能化升級到2.0、3.0,就需要核心支撐力。

AITO系列迅速上量,的確華為營銷提供了巨大的推動力。

余承東的「遙遙領先」,背後是科技企業大量的精力注入,以AITO M9為例,目前這台車大定量在9萬台左右。

之所以擁有如此龐大的訂單量,核心的關鍵就是外部轉化。

AITO M9有不少用戶都是高端BBA轉型而來,以我了解的幾位車主分析,原寶馬X5、奧迪A6L車主較多,上一個用車周期選擇高端BBA的用戶,在換車之後不太可能再次選擇BBA。

因為這個時代的選擇不止有BBA了,這部分用戶不再需要品牌來支撐社會價值,所謂的「品牌會為自己說話」,早已不重要,這部分用戶更注重的是自己的感受。

對於預算50萬買新能源SUV的用戶群體來說,更多的選擇是理想L9和AITO M9,這兩台車不僅僅擁有較大的品牌銷量,同時都擁有內燃機,擠出了純電車的各種焦慮因素。

AITO M9的銷量,4月份達到1.5萬台,對比理想L9的6500台有巨大的差距。

為什麼?明明理想L9更早一些,但卻被上市不到半年的AITO M9迅速反超,一個重要原因就是,在智能、自動化板塊,AITO M9要比理想L9更具有價值感。

在同樣是增程SUV的基礎上,AITO M9具備以下幾個,理想L9沒有的優勢:

1、華為營銷賦能,從營銷角度來看,華為擁有理想所沒有的強動能、大面積覆蓋優勢,門店數量遠遠超過了理想。

2、鴻蒙車機系統與手機的無縫匹配,這要比理想的生態系統更好,更出色。

3、智能駕駛輔助系統,ADS 2.0、干崑、盤古大模型、192線雷射雷達、麒麟990A晶片、DriveONE ,這些都是推動AITO M9向上走的核心力量。

對比之下,理想的優勢就顯然不夠強,其所在的50萬級高端市場,既注重體驗,也注重情緒價值,自主研髮帶來的價值感要遠遠超過很容易被替代的冰箱、彩電、大沙發。

所以,理想的危機感非常明顯,AITO M9則受限於晶片、雷達等核心部件的產能,遲遲無法交付。

新能源的下一個階段,拼的就是智能、自動、核心自主研發能力了,尤其是在高端市場中,單純意義上的做好舒適度、號牌、續航和空間,已經不能吸引消費者了。