摘要:寶雞旭光墓地石槨墓M19的葬俗和隨葬品形制獨特,是典型的戎狄文化墓葬在關中的首次亮相。其與夏家店上層文化的內蒙古寧城南山根石槨墓及出土文物具有相似性,可能早到春秋早期。結合韓城梁帶村、澄城劉家窪芮國墓地出土的與戎狄文化相關的金器、銅器,以及其他零星出土文物,可以對關中地區春秋早期或略晚的戎狄文化遺存的基本特徵、分布狀況、文化屬性等有初步認識,進而了解此期戎狄人群、文化與中原周秦文化的交流、融合,及其在關中東周早期社會格局中的地位及影響。

史載西周王朝滅亡與戎狄入侵直接相關,以致「自隴山以東,及乎伊、洛,往往有戎」[1]。戎狄「居於涇渭之間,侵暴中國。秦襄公救周,於是周平王去豐鎬而東徙洛邑。當是之時,秦襄公伐戎至岐。」[2]關中周王畿地區似已淪為戎狄的出沒地。但21世紀以前關中地區考古工作發現的戎狄遺存非常有限,尤其是春秋早期的則更為罕見,與史書記載給人的印象大相逕庭。

近20年來,韓城梁帶村、澄城劉家窪芮國遺址先後被發掘,其墓葬中不乏與戎狄文化相關的金器、銅器等遺物。2019至2020年,寶雞市考古研究所在寶雞市渭濱區馬營鎮旭光村東南發掘墓葬69座,其中M19為東周石槨墓,葬俗和隨葬品獨特,是典型戎狄文化墓葬在關中的首次亮相,濃郁的北方草原文化氣息撲面而來。基於這些重要發現,結合過去零星出土的文物,筆者擬對關中地區春秋早期戎狄遺存進行初步梳理,以了解彼時戎狄文化的基本狀況,及其在關中社會格局中的地位及影響。如有錯謬,懇請識者斧正。

一、春秋早期關中戎狄遺存的發現概況

關中地區涉及北方戎狄文化遺存的資料披露,始於20世紀80年代後期,一些館藏青銅器的獨特形制受到研究人員注意,刊發介紹時被認為與北方戎狄遺存有關,器類是當地周秦文化墓葬中罕見的青銅鍑、動物紋牌飾以及金絲等,主要涉及寶雞、鳳翔、岐山和西安等地。考古發掘品有韓城梁帶村M26出土的銅鍑以及寶雞旭光M19的隨葬品。動物紋牌飾及其他年代較晚的文物,不在本文討論的時間範圍,則不予關注。

(一)早年徵集的相關遺物

早年發現的一些文物多為徵集品。相關報道或稱之為古墓所出,但多因農民取土而被發現,具體埋葬情況不清,出土背景不明。

1.寶雞縣(今寶雞市陳倉區)

1979年,寶雞縣甘峪公社甘峪村發現古墓葬,在墓主人頭骨旁挖出青銅鍑、戈、馬銜、陶罐、金絲等16件文物,據器物特點推斷年代為春秋早期[3]。青銅鍑1件和金絲2根屬北方戎狄文化遺物。

2.岐山縣

1974年12月,禾營鄉王家村挖出青銅鍑1件,內置青銅短劍、鏟各1件及5枚海貝[4]。此鍑是關中地區出土最早的具有戎狄文化特色的遺物,被認為時代應在西周晚期,是中國北方地區和歐亞大陸已發現的年代最早的銅鍑[5]。

3.鳳翔縣(今寶雞市鳳翔區)

1973年7月,鳳翔縣南指揮公社侯家莊村發現殘墓一座,出土青銅鍑、盤及匜等器[6]。另在南指揮公社徵集銅鍑1件,與前述鍑不同的是口沿下飾雙頭獸紋,並有纖細的底紋,其下有凸弦紋一周。

4.西安市

西安市文管會早年徵集收藏銅鍑多件[7]。確知出土於西安北郊范家寨的一件鍑器形較大,直口,深腹圜底,喇叭形高圈足,口外側貼附圓環形雙耳。另有兩件徵集自大白楊物資回收庫的銅鍑,其一為重環紋銅鍑,形似范家寨鍑但腹略淺,腹上部有一周重環紋,高圈足上有一小圓孔;另一直口略外張,口沿上立索紐紋立耳,一耳殘缺,上腹飾變形竊曲紋,其下以一周索紐狀凸棱紋為界,下腹及圈足光素。

(二)考古發現的相關遺物

關中地區經科學考古發現的北方文化遺存目前僅兩處,但文物出土的具體背景比較清楚,可為進一步研究提供準確的信息。

1.韓城梁帶村

梁帶村芮國墓地M27、M26為帶墓道的大型墓,出土大量青銅器、玉器、金器等珍貴文物,據青銅器銘文確認兩墓分別為芮君芮桓公及其夫人之墓。M26外棺西北角外一組小型銅器中有精緻小巧的銅鍑1件。M27墓主左肩上部和右手外出土金絲繞環各2件[8]。

2.寶雞旭光

寶雞旭光M19為一形制獨特的石槨墓[9]。出土青銅馬器、金冠飾、金絲繞(耳)環等隨葬品,皆別具一格。

上述青銅鍑、金絲繞環等文物及石槨墓墓葬形制特色鮮明,可見於西北和北方地區戎狄及歐亞草原文化中,與關中及中原周秦文化常見的器物差別較大,有必要進一步研究。

二、旭光M19的性質和年代

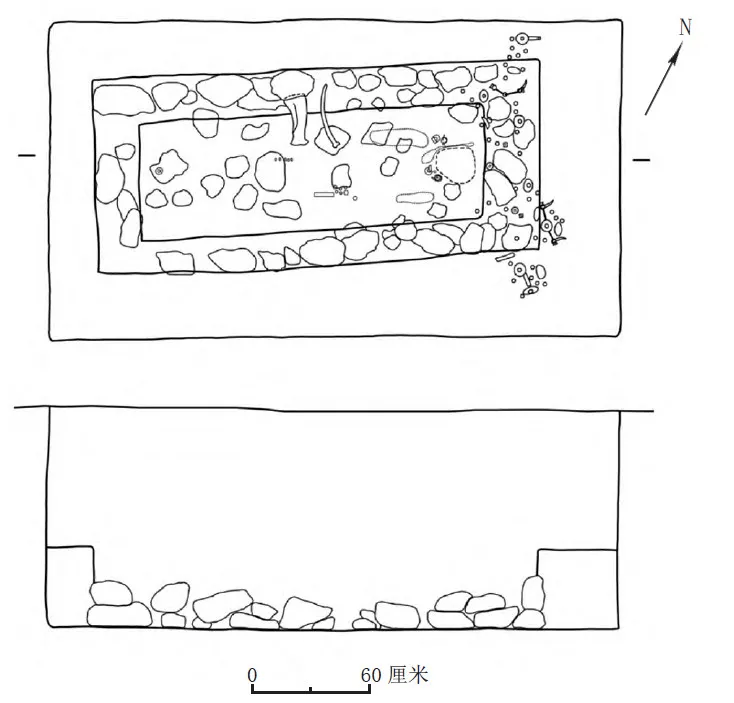

寶雞旭光M19的墓葬形制和出土文物品類、特徵,與該墓地西周、戰國時期的墓葬大異其趣。M19在豎穴墓壙底部中間以河卵石鋪底並砌築石槨,外填活土形成二層台,內置長方形木棺(圖一)。墓主人骨骼殘朽為粉末狀,但尚可辨認出為頭向東的直肢葬。

圖一 寶雞旭光M19 墓室平、剖面圖

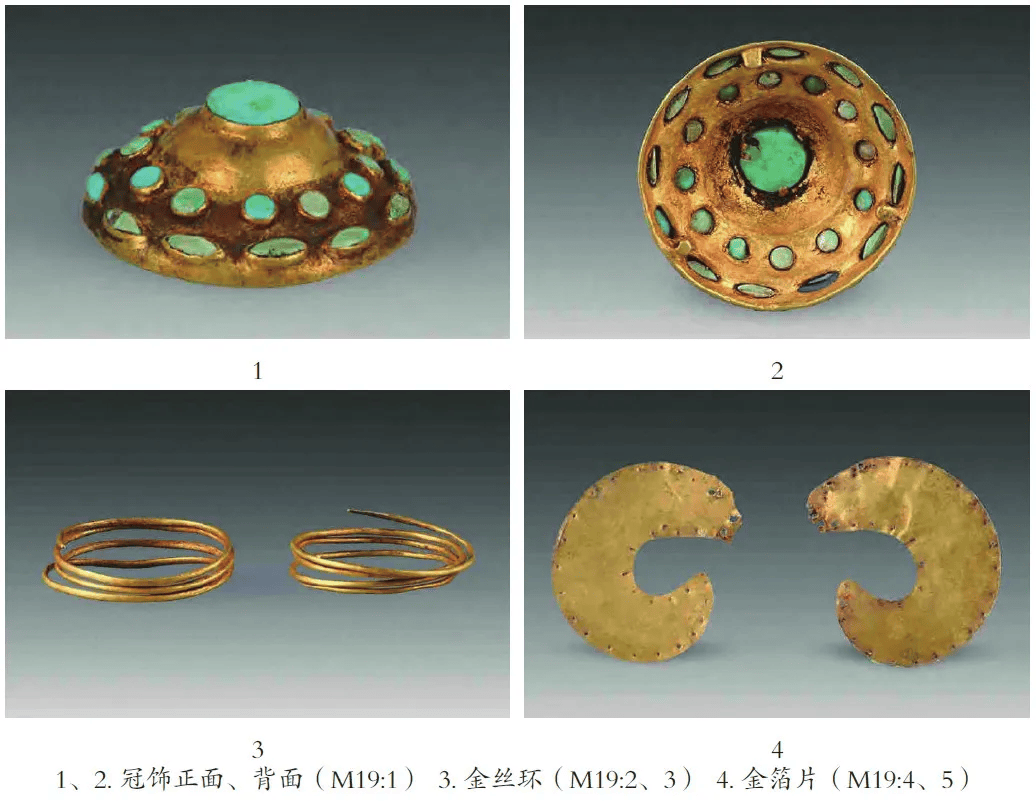

隨葬品主要是馬器和飾品。青銅鑣、鈴、泡及骨鑣等馬器置於石槨東端上部石塊之間及相鄰的二層台上,金冠飾、金絲繞(耳)環、金箔片、綠松石、瑪瑙珠串飾等散落於棺內墓主頭部兩側、下頜附近及胸腹部,另有銅策柄(管具)1件和獸骨放置於墓主腰部兩側。隨葬品中未見日常生活用陶器和青銅器。

無論是石槨室的形制,還是隨葬品的器類和形制特徵等,都顯示了旭光M19的獨特性。發掘簡報認為其「表現出了強烈的北方草原文化風格」,並據金絲繞環及青銅馬銜與河北行唐故郡、北京軍都山玉皇廟墓地所出者的相似性,認為M19應屬於「北方地區狄人墓葬,墓主身份應為中小貴族」,年代為春秋中晚期至戰國早期[10]。

類似M19的石槨墓葬俗,在世界各地都有悠久的發展歷史。國內目前所見年代最早的為距今6000年,屬北辛文化中期的大伊山類型,後在蘇魯沿海地區的大汶口、東北的小珠山上層和紅山等文化中都有發現[11],甚至見於河南西峽老墳崗仰韶文化中期墓葬[12]。各地時代不同的石槨墓往往會有差異,而與旭光M19時代相當、形制相似的墓葬,在燕山北麓到西遼河一帶夏家店上層文化中多有發現。

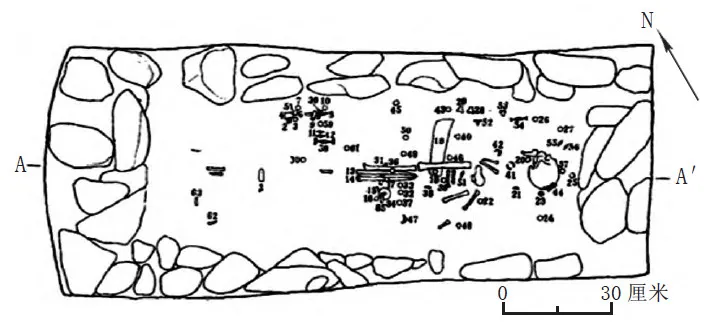

遼寧寧城南山根、小黑石溝等墓地,多見以河卵石砌築的石槨墓[13]。小型墓隨葬品以青銅工具、武器、馬具和裝飾品等為主,也有少量骨角器、石器等(圖二)。略大的墓葬往往有周文化青銅禮器及夏家店上層文化銅容器等隨葬。旭光M19除多出二層台外,與南山根等地小型墓葬的特徵基本一致。

圖二 寧城南山根石槨墓M102 平面圖

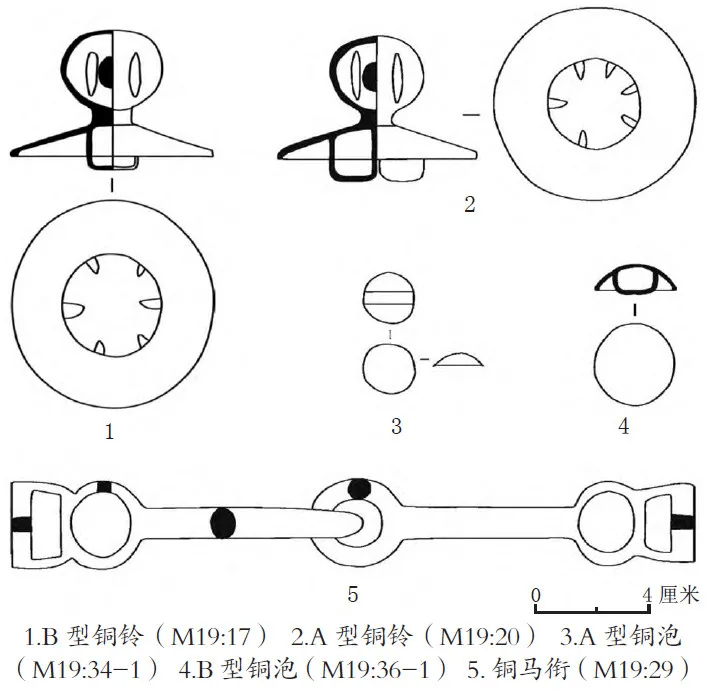

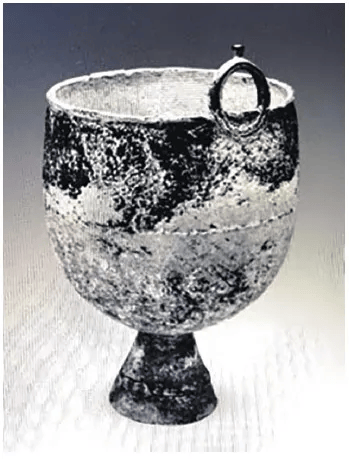

旭光M19的隨葬品主要是青銅飾件及馬具。素麵銅泡的數量最多,其中背有半環鈕的B型銅泡達37件(圖三,4),弧面背帶窄橫樑的A型銅泡僅4件(圖三,3)。前者常見於寧城南山根、小黑石溝等夏家店上層文化墓地,後者在中原地區商周時期常見。其次有銅鈴12件,均為圓球形,有柳葉狀鏤空6至8個,內置圓球形鈴舌,鈴下連接傘狀斜頂圓座,鈴座下部中間有條帶狀圓角方形鈕2個(圖三,2;圖四,1)或1個(圖三,1;圖四,2),應是繫於馬絡(轡)頭繩索的交叉部位。

圖三 旭光M19 出土銅器

圖四 旭光M19 出土銅鈴

1.A 型銅鈴(M19:20、21) 2.B 型銅鈴(M19:17、18)

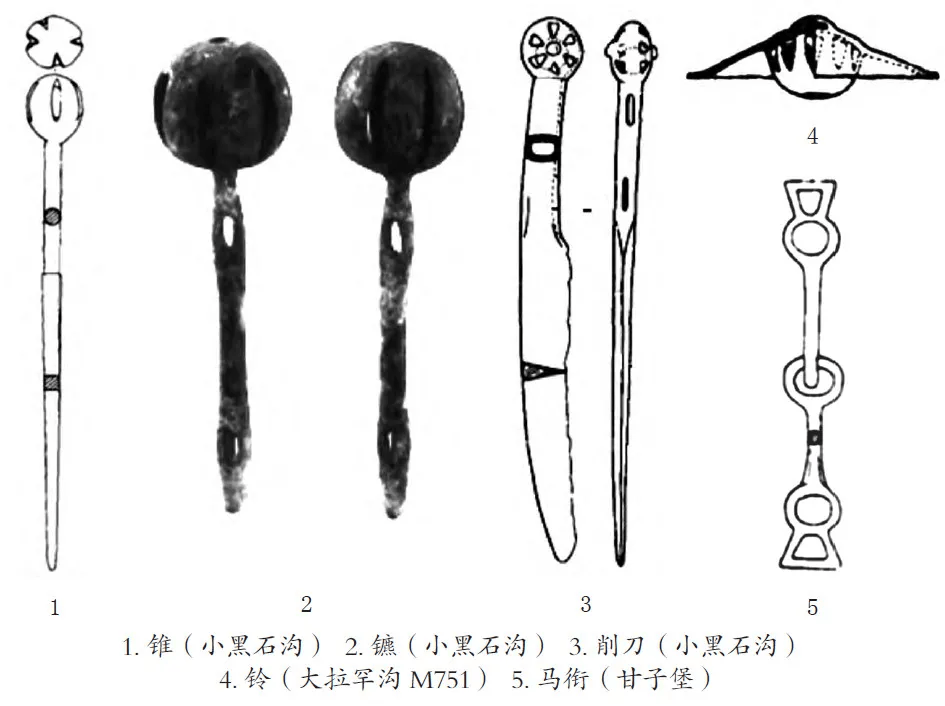

傘狀座上的這種鏤空銅鈴未見於其它地區,但在寧城南山根M101銅環[14]、小黑石溝墓地銅錐、馬鑣等頂端和削刀的柄首上(圖五,1~3)均有類似發現[15],可見此類鈴是夏家店上層文化的一種較普遍形式,會在不同工具、馬器上配置。值得注意的是遼寧建平大拉罕溝M751出土的鑾鈴[16]是將傘狀座充當鈴蓋,把鏤空鈴體置於座下方形鈕的位置(圖五,4),其與旭光M19鈴似有更多聯繫。

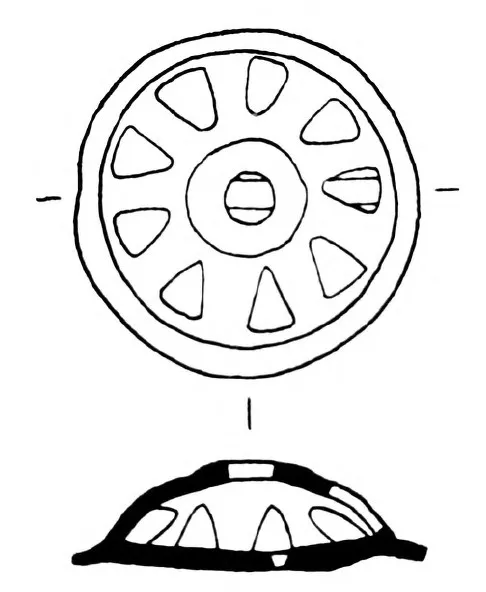

圖五 夏家店上層文化、山戎文化銅器

旭光M19的鑲嵌綠松石鏤空金冠飾,呈三階的圓泡狀,頂中間及外側兩階分別鑲大、小圓形、橢圓形綠松石,鏤空鑲嵌孔錯位排列(圖六,1、2)。類似的鏤空三階銅泡在寧城南山根M101出土9件[17],但其頂中間沒有鏤空,外有錯位的兩圈6個圓形鏤空,邊沿有連珠紋一周(圖七),似有受旭光冠飾影響的可能。旭光M19出土金絲盤繞三周的耳(繞)環一對(圖六,3),與南山根的夏家店下層文化墓葬所出者亦近似[18]。旭光M19的蠕蟲形(圖六,4)和長方形金箔片,從出土位置觀察知為兩件金絲耳環的附件,未見於其他地點。

圖六 旭光M19 出土金器

圖七 寧城南山根出土銅泡飾(M101:67)

上述比較可知,無論墓葬形制還是出土遺物,旭光M19與南山根等地夏家店下層文化面貌相似度較高,而與關中地區周秦墓葬差距明顯,故應屬一座與夏家店上層文化相關的墓葬,而非簡報所論與京冀地區玉皇廟文化高度一致[19]。

夏家店上層文化是分布於遼西和內蒙古東南部老哈河、西拉木倫河上游及鄰近區域的一支重要青銅文化,與北方草原文化有一定關係,年代範圍約相當於中原地區的西周至春秋時期,其鼎盛期為西周晚期晚段至春秋早期[20]。能與旭光M19對比的文物多是該文化鼎盛時期的寧城南山根和小黑石溝墓葬出土,顯示了兩者時代接近,因此M19的年代可能為春秋早期。

需要說明的是,旭光M19出土的兩副青銅馬銜,與中原商周文化習見的兩端環一端扣套的馬銜不同,其是在外端圓環外附一梯形環(圖三,5)。類似馬銜見於河北懷來甘子堡M5(圖五,5),寧夏彭陽劉塬鄉米塬村、固原楊郎鄉馬莊ⅠM11等墓[21],分別屬山戎文化和楊朗類型,年代約春秋中晚期到戰國早期。但這些馬銜外端附環均近似三角形或略小,故不能據此將旭光M19的年代下延至玉皇廟文化。事實上,夏家店上層文化也有此類馬銜,朝陽黑牛營子鄉文杖子村出的2件,外端附環為長方形[22],與旭光M19馬銜亦相近。而外附方環的馬銜「有可能起源於歐亞草原的東部地區」[23],不排除旭光墓馬銜較早受其影響。

三、其它戎狄遺存的認識

關中地區出土的其它北方戎狄遺物主要是青銅鍑、金絲繞環等,在寶雞地區、西安附近和韓城等地都有一些發現。這兩類器物的關注度一直較高,尤其是廣泛分布於中原和北方地區以至歐亞草原的銅鍑,研究者對其起源發展、文化屬性及製作工藝等多有涉及[24]。另有極少造型特殊的青銅短劍,亦曾引起過注意。

(一)銅鍑的特徵與年代

青銅鍑是北方草原文化的典型器物,也是關中戎狄文化遺存中發現最多的青銅器。岐山王家村鍑、西安范家寨鍑和大白楊庫揀選的重環紋銅鍑等,多被研究者認為時代較早[25]。因此可據這些銅鍑的形制風格變化進行類型學分析作為判斷年代的基礎。在以往研究的基礎上,據器耳上乳突的有無,可將關中發現的銅鍑分為A、B兩型。

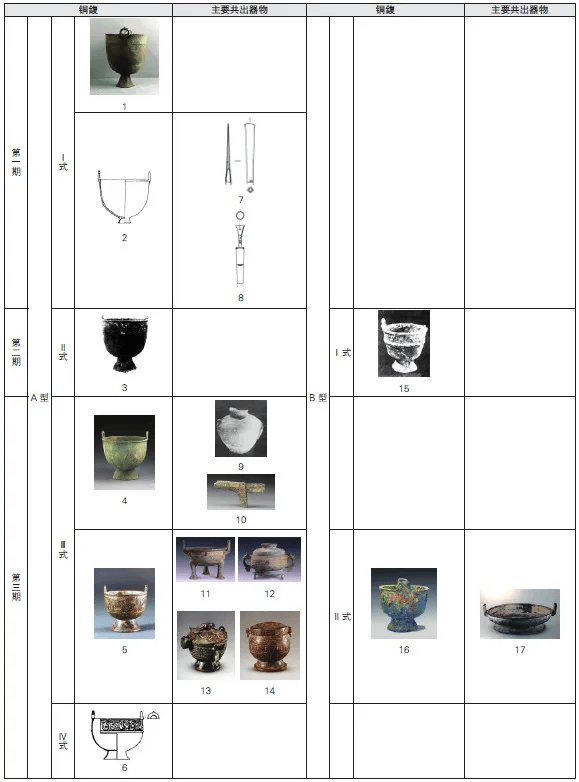

A型6件。直口或微外張,方唇,附貼環耳或立耳上有小乳突,深腹弧收成圜底,下有喇叭狀圈足。多為素麵,部分上腹或有紋飾帶。此型鍑最先出現在關中地區,延續時間較長。以形體與圈足大小變化分4式。

Ⅰ式2件。器形高大,直口,環狀或馬蹄狀貼附耳,深腹圜底,喇叭狀圈足較小,高低或有別。素麵或有稜線(似范線)紋一周。范家寨鍑,深腹,小圈足細高。雙環狀貼附耳內外側中間均有一周凹槽,以致周邊形成凸起的棱沿。腹上部有一周稜線紋。口徑26.5、足徑11.5、通高37.2厘米(表一,1)。王家村鍑,直口微外張,附貼馬蹄形雙耳,腹略淺,圜底下小圈足較矮,素麵。口徑37.6、腹深28、通高39.5厘米(表一,2)。

表一 關中地區出土青銅鍑型式及分期

Ⅱ式1件。深腹,圜底,圈足增大,器形較小。大白楊庫鍑,立耳,圈足稍大,上腹飾一周重環紋。口徑17.4、圈足徑9.3、通高22.3厘米(表一,3)。

Ⅲ式2件。直口或微內斂,立耳,腹較淺,圈足較前式明顯更大,器體或更小,素麵或上腹有紋飾一周。甘峪鍑,直口,腹較淺,圜底,素麵。口徑22、腹深14.5、通高24厘米(表一,4)。梁帶村鍑,形近甘峪鍑,圈足外撇明顯,腹部飾側面神人與夔龍共身的「C」形竊曲紋。器小巧精美。口徑6.5、腹深4、通高6.6厘米(表一,5)。

Ⅳ式1件。鳳翔東社鍑,小巧似梁帶村鍑,不同是口沿明顯內斂,腹更淺,上腹飾雙首共身夔龍紋帶一周。口徑7.2、腹深4.2、圈足徑4.2、通高6.8厘米(表一,6)。

B型直口或微外敞,立耳均無乳突,素麵或上腹有紋飾帶,均很小。僅見2件,可分兩式。

Ⅰ式1件。大白楊庫鍑,斜直口微外敞,索紐狀立耳,一耳殘失,腹較深,圈足略高大。上腹飾變形竊曲紋及一周類繩索狀凸棱紋。器較小,口徑9.8、圈足徑6、通高11.8厘米(表一,15)。

Ⅱ式1件。器更小。侯家莊鍑,直口方唇,方圓環立耳,直腹較淺,圜底下圈足更大。素麵。口徑6.6、腹深4.4、通高7厘米(表一,16)

根據上述銅鍑形制變化,結合墓葬及部分共存器物的時代特徵,可劃分為三期。

第一期:只有AⅠ式鍑,兩件標本均為銅鍑初始階段的形制,年代最早。研究者多認為王家村鍑不晚於北京延慶西撥子墓出土殘鍑,屬西周晚期器[26]。與王家村鍑同出的銅劍、鏟的時代特徵均不鮮明(表一,7、8),但該劍柄部形制與北方地區早期銎柄劍的柄部類似,後者可能處在商末周初或西周早期[27],故此劍的年代可能與之接近,約為西周中晚期。

范家寨鍑的形制與新疆伊犁鞏留、新源縣出土年代約商代晚期的銅鍑[28]近似(圖八),最接近中國北方及歐亞草原最早、最原始的銅鍑的形態。王家村鍑的腹部偏淺、耳呈馬蹄狀,應稍晚。AⅠ式鍑可列為關中銅鍑第一期,年代約西周晚期或更早。

圖八 新疆鞏留縣出土銅鍑

第二期:包括AⅡ式、BⅠ式鍑。前者是在AⅠ式基礎上發展演化而來,器腹仍較深,圈足加大,上腹出現了典型中原風格的紋飾,應晚於第一期。

整個北方地區銅鍑上均不見AⅡ式鍑的重環紋,故其可能為西安周邊所出。重環紋是西周晚期流行的青銅器紋飾,春秋初尚延續,春秋早期偏晚已較少見。因此,第二期的年代約處於春秋早期早段,上限為西周末期。

BⅠ式鍑口微外張,腹尚略深,上腹飾竊曲紋帶等,有AⅡ式鍑的特徵,故可將之也置於第二期的範圍。但其腹相對較淺,圈足略大,具有稍晚的跡象,較重環紋鍑或略晚,屬此期偏晚之器。

第三期:包括AⅢ、Ⅳ式、BⅡ式鍑。甘峪墓出土的陶罐(表一,9)口沿雖殘,但其形制紋飾有春秋早期偏晚的秦式喇叭口罐的特點[29]。銅戈也是春秋早期流行的秦戈(表一,10),年代較一致可參考。梁帶村M26出土青銅器(表一,11~14)、玉器眾多,墓主仲姜被推測可能是春秋早期晚段的芮君夫人芮姜[30]。侯家莊鍑共出的銅盤(表一,17)與隴縣邊家莊79M1、鳳翔孫家南頭M191等春秋早期偏晚和中期早段秦墓所出銅盤形制、紋飾近似[31]。東社鍑口內斂明顯、腹更淺,應為本期最晚的標本。

這些墓葬的年代集中在春秋早期偏晚或中期偏早。因此,第三期的年代約為春秋早期晚段到中期早段。

(二)金絲繞環的特徵與年代

金絲繞環在關中出土點比較少,僅見於西部的寶雞和東部的韓城及澄城。所見標本幾乎均為金絲盤繞三周或尖端略長。唯甘峪墓徵集時為兩根「U」形金絲,但絲條均有彎曲的跡象,當是發現者不明原委將繞環拉展所致。

銅絲繞環也稱彈簧式耳環,最早見於西北地區天山北路文化和四壩文化,約相當於夏代。開始以繞兩圈的銅環為多,後影響到內蒙古中南部以至東北地區[32]。近年陝西清澗瓦窯溝李家崖文化墓地M3出土金絲繞環1件[33],這件纏繞不足三圈的商代晚期金繞環為我國所見年代最早的金繞環之一[34]。華縣東陽墓地M67出土1件,直徑僅1.1厘米,為西周早期的金絲繞環[35]。東陽遺址和墓地的商代晚期遺存明顯有李家崖文化因素[36]。東陽M67的繞環出自西周早期墓,應是對李家崖文化傳統的繼承。

金絲繞環在關中的再次亮相已進入春秋早期。旭光M19墓主下頜兩側各出金繞環1件(圖六,3),確應屬耳環類飾物。甘峪墓兩件似後世髮釵(簪)形的金絲條,各長33厘米,應當是繞環被拉展(圖九,1)。如以旭光M19繞環3.6厘米的直徑計算,此長度基本可繞三周。梁帶村M27出土金絲繞環4件(圖九,2),體形較大,直徑4.5、5.1厘米者各兩件,分別位於墓主左肩上部和右手外側,不一定是作耳環使用。

圖九 關中地區春秋墓出土金絲繞環

另外,劉家窪芮國墓地M34是一座小墓,墓主頭部東側和口腔內各出直徑1.9厘米的金絲繞環1件(圖九,3),為耳環的可能性較大[37]。同出的削刀、骨耳匙年代特徵不明確,推測其約為春秋早中期之交的墓葬。

上述顯示,陝西是最早使用金絲繞環的地區之一,並斷續存在數百年。屬本研究範圍的金絲繞環,有梁帶村M27及旭光M19所出者,為春秋早期早段,處於關中東西兩端;甘峪墓、劉家窪M34所處地理位置類似,年代為春秋早期晚段或略晚。這兩組金絲繞環年代分別約與銅鍑第二、三期相當。更早的金絲繞環在陝北清澗瓦窯溝商代晚期大墓中現身,西周早期的則見於華山腳下的東陽墓地。

(三)青銅短劍的特徵與年代

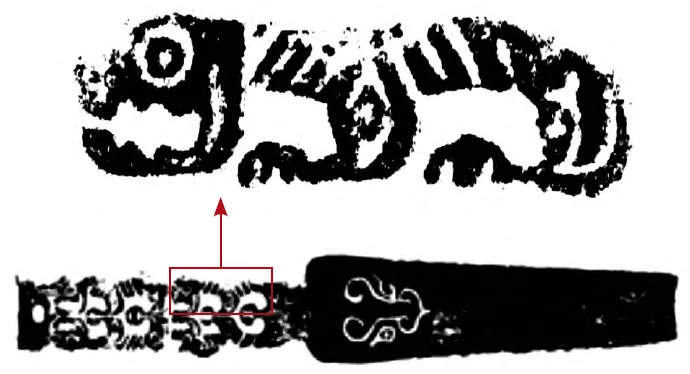

1978年初,寶雞縣西高泉村(後屬陳倉區陽平鎮)殘墓出土銅短劍1柄[38],柄部紋飾異常獨特,原報告認為是相連的人面紋。經察看實為四虎對伏構成的人面紋(圖一〇),具有濃郁的北方草原文化氣息,與中原的虎紋或虎形器有所差別。其具體來源雖難猝定,但視為北方戎狄文化遺物當無大錯。

圖一〇 關中地區春秋墓出土青銅短劍

(西高泉M1:6)劍柄虎紋

該墓還出青銅壺、豆、編鐘、戈等21件,均為典型的中原文化器物。禮樂器年代為西周晚期,兵器為春秋早期,說明該墓為春秋早期的秦墓。短劍本身的時代因缺乏明確的參照物不便認定,但不會晚於墓葬自身,或可早到西周晚期。

另外,王家村短劍(表一,8)形制接近北方早期銎柄劍,年代約為西周中晚期,似乎與西高泉劍相同,都不會晚到春秋早期,應在第一期銅鍑的年代範圍內。

四、相關問題的討論

(一)關中地區戎狄文化遺物所屬遺蹟的屬性

關中地區發現戎狄遺存的相關單位,出土信息較清楚的幾乎都是墓葬,並有形制特殊的墓葬旭光M19。屬於中原文化系統的墓葬相對較多,部分明確為芮、秦等周系諸侯封國墓,有些尚不能肯定。

據相關發現的資料信息,可將這些戎狄文化遺物的出土背景暫分為三類。

其一,出自具有北方戎狄文化傳統的墓葬,遺物和墓葬形制見於北方地區的相關文化遺址。現能認定的僅寶雞旭光M19一處,墓主應是西周末年眾多西北戎狄入侵關中、肆意劫掠後主體撤離卻因故留下的少數人。前文據葬俗、文化遺存特點分析指出,其與燕北遼西地區西周早期興起的夏家店上層文化有較密切的聯繫,但可惜尚未發現其居址的信息。

讓人費解的是,在如此典型的北方文化系統的墓葬中,並沒有戎狄文化代表性器物銅鍑的發現。可能反映出銅鍑並非夏家店上層文化所慣用,正與該文化銅鍑發現較少的狀況吻合。

其二,遺蹟單位中出土北方戎狄遺物不少於2件,同時也有周秦文化的典型器共存,寶雞甘峪殘墓可為代表。此墓的銅鍑和金絲繞環屬北方戎狄文化典型遺物,青銅戈、削刀、馬銜則具有周秦文化同類器的形制。還有1件口部殘失的陶罐,其束頸明顯、肩頭有對稱小環耳的形制與紋飾特點,頗似春秋早期或偏晚秦墓中的喇叭口罐。王家村銅鍑為農民取土挖出,是否出自墓葬並不明確。同出的青銅銎柄劍的柄部與北方地區早期同類劍相似。由於劍格的差異,被認為是區域間文化借鑑的產物[39]。

因有不少中原文化的器物共存,這類遺蹟單位的文化屬性不易判斷。但所出戎狄文化典型器略多,屬於戎狄人群的可能性較大,或是居留日久的戎人及其後裔較深入地融入中原文化,日常器具已地方化。出土金絲繞環的劉家窪M34等小墓,應該也屬於這種性質。

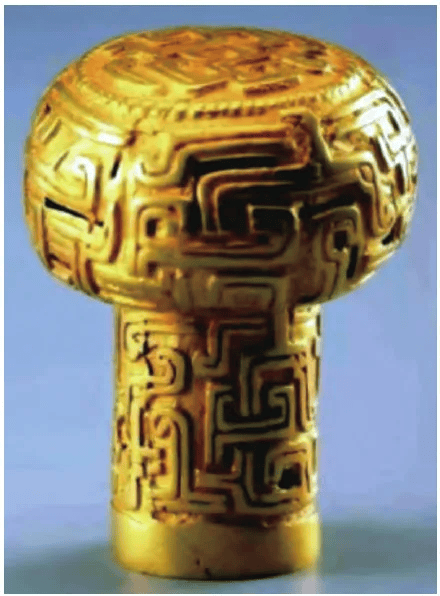

第三,個別戎狄文化器物出土於周文化系統的國族墓葬,隨葬器物及墓葬形制均為中原周文化特徵。此類墓葬發現相對較多,包括姬姓芮國的梁帶村M26、M27以及嬴姓秦國的相關墓葬。侯家莊殘墓除了銅鍑外,還出銅盤和殘銅匜各1件。自西周晚期以來至春秋早中期,青銅盤、匜(或盉)是周系大中型墓葬銅器組合的標配。該墓既有春秋早期偏晚的盤、匜共存,又發現於秦都雍城近郊,當為一座秦墓。西高泉墓隨葬品除青銅短劍外,其他都是西周晚期或春秋早期周秦文化的禮樂器、兵器,也應為一座春秋早期的秦墓。性質明確的劉家窪M2是芮公大墓,出土北方草原文化因素鮮明的金首杖1枚[40](圖一一),紋飾為春秋早中期之際的細密勾連蟠虺紋,年代或已進入春秋中期。

圖一一 劉家窪M2 出土金首仗

此類現象的出現,偏早者應是諸侯貴族偶然所得的珍稀之物後隨葬入墓,較晚者多屬相關國族所作的改制器,與其原初的用途已完全不同。

其他少量徵集品出土信息完全缺失,但其來源大機率亦不出以上三類。

(二)關中地區出土戎狄遺存的社會背景

前文業已指出,關中地區出土北方戎狄遺存雖不算豐富,但延續時間比較長,從西周晚期延續至春秋早期或略晚,且分布範圍頗廣,在關中多地都有發現。

相關文章在介紹上述遺物時,認為其與西周亡於犬戎、秦人伐戎有關。但早到西周晚期的戎狄遺存又該作何解釋?如范家寨、王家村銅鍑,王家村、西高泉短劍等,應不是戎狄入侵後所鑄之器,而是更早時被他們攜帶到關中的生活用器。也不排除存在文化碰撞、交流等其他原因流入,如戰爭俘獲等可能性。

早年,周原下務子村西周銅器窖藏出土師同鼎1件,銘文記載了器主師同參與西周晚期一次與戎狄的戰爭,俘獲的戰利品包括「戎金鼎二十、輔五十、劍二十」等[41]。其中的「戎輔」,李學勤等認為可能就是這一類銅鍑[42]。師同鼎為西周晚期典型器,所言「輔」之形制約和范家寨、王家村鍑相同或相近,其劍或與王家村銎柄劍有類似。雖然銘文有明確記錄,這批銅器已被熔鑄為師同鼎。但不能認為所有繳獲的銅器全都會被重新熔鑄,肯定會有原器被暫存並因故埋於地下留存至今。

王家村鍑出土時有短劍、鏟和海貝等置於其內,與墓葬隨葬品的擺放不類,疑有窖藏之可能。西高泉的短劍雖出自春秋早期秦墓,但可能為秦伐戎至岐所繳獲的戰利品,因形制奇特而被墓主或其家族珍視得以暫存,最終隨葬於墓葬。

代表第二期遺存的AⅡ、BⅠ式鍑,明顯有繼承AⅠ式鍑的跡象,但有一些顯見的變化,如口沿上的立耳取代了前一期的貼附耳,索狀耳出現但其上小乳突消失,上腹的稜線紋上加飾了重環紋或變形竊曲紋帶,並開始了小型化趨勢,從中可感受到中原文化的影響。此時正處於犬戎入侵、西周滅亡之後,但關中大地應不乏戎狄的行蹤。如《漢書·匈奴傳》所云:「申侯怒而與畎戎共攻殺幽王於麗山之下,遂取周之地,鹵獲而居於涇渭之間,侵暴中國。」[43]

此期的銅鍑上出現的中原特點紋飾,或為周文化背景的工匠甚至作坊的產品。其當是應居留的戎狄客戶的需求,仿照第一期典型銅鍑所鑄作的改良型器。同時也被關中周余民逐步接受。有更「中原化」的銅鍑似可為證,如首陽齋、上海博物館等就藏有類似BⅠ式的銅鍑,索狀立耳,竊曲紋帶下有一周類索狀凸棱。不同之處是其下腹飾垂鱗紋或環帶紋(圖一二),並可觀察到縱向分范的跡象,與第一期銅鍑的橫向范痕不同,中原文化因素更為充分。這些鍑的年代被認為屬春秋早期偏早[44],與本文所述第二期銅鍑年代一致。

圖一二 首陽齋收藏「秦式鍑」

這裡還應提及旭光M19的金冠飾,其三階狀圓泡形和鏤空鑲嵌綠松石工藝,在北方戎狄和歐亞草原文化遺存中罕有所見,但西周銅泡作三階圓形、頂中間有穿孔的則頗為常見,並不乏器周帶鏤孔者。西安少陵原西周墓M280的2件銅泡[45],頂中間都有一圓孔,第二階面有向心均勻分布的一周9個三角形鏤空,底有一道橫樑(圖一三)。雖沒有發現鑲嵌物存留,但兩者的相似度不可謂不高。對於熟悉黃金材料的北方戎狄或夏家店上層人,進入關中受到此類銅泡的啟發,製作出更為絢麗的黃金冠飾應不意外,或是他們委託中原工匠定製的這種金冠飾。

圖一三 少陵原西周墓出土銅泡(M280:7)

第三期銅鍑在第二期器物形制上的發展演化,與第一期的差距顯著加大,地方化的傾象更加明顯。普遍為精緻小巧的器形,高度多在10厘米左右,作為北方戎狄炊具的功能全然不在。梁帶村M26鍑及同出的帶蓋鍑形小匜、小罐,都是女性的手邊弄器或脂粉盒。故梁帶村M26、侯家莊和東社銅鍑的使用和鑄作者更可能是周余民和秦人貴族。而與戎狄人關係較大的,大概有甘峪墓及劉家窪M34。此中之原由,當與秦國發展擴張有關係。

《史記·秦本紀》曰:「十六年,文公以兵伐戎,戎敗走。於是文公遂收周余民有之,地至岐。……武公元年,伐彭戲氏,至於華山下,居平陽封宮。」[46]疑似窖藏的王家村銅鍑、西高泉墓短劍等第一期遺存,可能與文公伐戎有涉。第二期後的變化就不能不考慮武公東進的影響,戎人被攻伐驅逐離開關中,或歸附於秦、芮等國族,甘峪、劉家窪M34等墓便為代表。

五、結語

通過對早年零星發現和21世紀以來考古發掘資料的梳理,初步確認了關中地區春秋早期的戎狄文化遺存。經對典型器青銅鍑的類型學分析和共存器物的比較,將相關遺存分為西周晚期或略早、春秋早期早段、春秋早期晚段或略晚三期。這些遺存在關中的出現,主要與西周末年犬戎入侵、北方戎狄活動或居留有關。相關遺存有屬於典型北方戎狄墓的旭光M19,墓葬形制和出土遺物的特徵顯示出其與燕遼地區夏家店上層文化關係較大。不出銅鍑表明其與其它帶鍑的遺存有文化、族群方面的差異,反映了春秋初期關中戎狄人群的複雜性。

春秋初期,受秦國威逼攻伐,戎人主體多可能已遠遁,而少量滯留者似乎依然有跡可循。銅鍑、短劍等第一期遺存的北方草原文化因素最為充分,雖不排除有西周時期文化交流而至的可能,但主要應是戎狄入侵時帶入的北方草原文化典型器。第二期銅鍑器形、紋飾等變化,應與關中地方工匠及作坊為滿足滯留的戎狄之需,仿前期銅鍑鑄作的產品有關,而滯留者實際已分別融入秦、芮等國歸化為屬地之民。第三期銅鍑變得精美小巧,地方化特徵更加突出,可能多為周系秦、芮等諸侯國族所鑄,並為貴族所喜用,但形制、用途均已非同早先。而歸附於中原諸國的戎狄之人,仍保留原文化的一些標誌性器具。

春秋早期的關中,儼然成為複雜人群和多元文化匯聚、交集的廣闊舞台。人們對器用的選擇、相關器物形制的變化,真切地反映出文化交流、融合的社會圖景,和借鑑、改造的技術創新。崇尚優質、美好的事物,追慕、模仿並設法獲得的願望是人類的自然屬性,不大受限於族群、文化的區隔。

附記:本文所使用寶雞甘峪、岐山王家村、西安范家寨銅鍑、銅戈和金絲等器的新照,承蒙寶雞青銅器博物院王竑先生、寶雞市考古研究所辛怡華所長、陝西歷史博物館賀達炘先生、西安博物院崔鈞平副研究館員以及相關館院的惠賜,為拙文增色,在此深表感謝。

向上滑動閱讀注釋

[1]范曄. 後漢書卷八十七:西羌傳第七十七[M]. 北京:中華書局,1982:2872.

[2]司馬遷. 史記卷一百十:匈奴列傳第五十[M]. 北京:中華書局,1982:2881.

[3]高次若,王桂枝. 寶雞縣甘峪發現一座春秋早期墓葬[J]. 文博,1988(4):20-21.

[4]龐文龍,崔玫英. 岐山王家村出土青銅器[J]. 文博,1989(1):91-92.

[5]滕銘予. 中國北方地區兩周時期銅鍑的再探討——兼論秦文化中所見銅鍑[C]//教育部人文社會科學重點研究基地,吉林大學邊疆考古研究中心,編. 邊疆考古研究(第1輯)——中國北方長城地帶青銅文化考古國際研討會論文集. 北京:科學出版社,2002:34-54.

[6]趙叢蒼. 鳳翔出土一批春秋戰國文物[J]. 考古與文物,1991(2):41-46.

[7]王長啟. 西安市文管會藏鄂爾多斯式青銅器及其特徵[J]. 考古與文物,1991(4):6-11.

[8]陝西省考古研究院,渭南市文物保護考古研究所,韓城市文物旅遊局. 梁帶村芮國墓地2005、2006年度發掘報告[M]. 北京:文物出版社,2020:105,109,306,307.

[9]寶雞市考古研究所. 寶雞旭光墓地[M]. 北京:文物出版社,2023:144-150.

[10]寶雞市考古研究所. 陝西寶雞旭光東周積石墓(M19)發掘簡報[J]. 文物,2023(3):28-37.

[11]白雲翔. 蘇魯黃海沿岸地區史前至商周時期的石槨墓研究[J]. 考古學報,2023(3):309-336.

[12]河南省文物考古研究所,南陽市文物考古研究所. 河南西峽老墳崗仰韶文化遺址發掘報告[J]. 考古學報,2012(2):217-292.

[13]遼寧省昭島達盟文物工作站,中國科學院考古研究所東北工作隊. 寧城縣南山根的石槨墓[J]. 考古學報,1973(2):27-39;中國社會科學院考古研究所東北工作隊. 內蒙古寧城縣南山根102號石槨墓[J]. 考古,1981(4):304-308;內蒙古自治區文物考古研究所,寧城縣遼中京博物館. 小黑石溝——夏家店上層文化遺址發掘報告[M]. 北京:科學出版社,2009.

[14]遼寧省昭島達盟文物工作站,中國科學院考古研究所東北工作隊. 寧城縣南山根的石槨墓[J]. 考古學報,1973(2):27-39.

[15]項春松,李義. 寧城小黑石溝石槨墓調查清理報告[J]. 文物,1995(5):4-22;田立坤. 遼西地區先秦時期馬具與馬車[J]. 考古,2017(10):100-113.

[16]劉國祥. 夏家店上層文化青銅器研究[J]. 考古學報,2000(4):451-500.

[17]遼寧省昭島達盟文物工作站,中國科學院考古研究所東北工作隊. 寧城縣南山根的石槨墓[J]. 考古學報,1973(2):27-39.

[18]遼寧省昭島達盟文物工作站,中國科學院考古研究所東北工作隊. 寧城縣南山根的石槨墓[J]. 考古學報,1973(2):27-39.

[19]寶雞市考古研究所. 陝西寶雞旭光東周積石墓(M19)發掘簡報[J]. 文物,2023(3):28-37.

[20]劉國祥. 夏家店上層文化青銅器研究[J]. 考古學報,2000(4):451-500.

[21]賀勇,劉建中. 河北懷來甘子堡發現的春秋墓群[J]. 文物春秋,1993(2):23-40;寧夏回族自治區博物館考古隊. 寧夏中寧縣青銅短劍墓清理簡報[J]. 考古,1987(9):773-777;楊寧國,祁悅章. 寧夏彭陽縣近年出土的北方系青銅器[J]考古,1999(12):28-37;寧夏考古研究所,寧夏固原博物館. 寧夏固原楊朗青銅文化墓地[J]. 考古學報,1993(1):13-56.

[22]朝陽市文化局. 朝陽館藏文物精華[M]. 吉林:吉林文史出版社,2012:40.

[23]邵會秋. 先秦時期北方地區金屬馬銜研究[C]//教育部人文社會科學重點研究基地,吉林大學邊疆考古研究中心,編.邊疆考古研究(第1輯)——中國北方長城地帶青銅文化考古國際研討會論文集. 北京:科學出版社,2002:96-114.

[24]劉莉. 銅鍑考[J]. 考古與文物,1987(3):60-65;郭物. 青銅鍑在歐亞大陸的初傳[G]//余太山,主編. 歐亞學刊(第一輯). 北京:中華書局,1999:122-150;郭物. 論青銅鍑的起源[G]//中國社會科學院考古研究所,編. 21世紀中國考古學和世界考古學. 北京:中國社會科學出版社,2002;滕銘予. 中國北方地區兩周時期銅鍑的再探討——兼論秦文化中所見銅鍑[C]//教育部人文社會科學重點研究基地,吉林大學邊疆考古研究中心,編. 邊疆考古研究(第1輯)——中國北方長城地帶青銅文化考古國際研討會論文集. 北京:科學出版社,2002:34-54;李朝遠. 新見秦式青銅鍑的研究[J]. 文物,2004(1):83-92. 水野清一,江上波夫. 內蒙古·長城地帶[G]//東亞考古學會. 東方考古學叢刊(乙種第一冊),1935.

[25]郭物. 青銅鍑在歐亞大陸的初傳[G]//余太山,主編. 歐亞學刊(第一輯). 北京:中華書局,1999:122-150;滕銘予. 中國北方地區兩周時期銅鍑的再探討——兼論秦文化中所見銅鍑[C]//教育部人文社會科學重點研究基地,吉林大學邊疆考古研究中心,編. 邊疆考古研究(第1輯)——中國北方長城地帶青銅文化考古國際研討會論文集. 北京:科學出版社,2002:34-54

[26]郭物. 青銅鍑在歐亞大陸的初傳[G]//余太山,主編. 歐亞學刊(第一輯). 北京:中華書局,1999:122-150;滕銘予. 中國北方地區兩周時期銅鍑的再探討——兼論秦文化中所見銅鍑[C]//教育部人文社會科學重點研究基地,吉林大學邊疆考古研究中心,編. 邊疆考古研究(第1輯)——中國北方長城地帶青銅文化考古國際研討會論文集. 北京:科學出版社,2002:34-54.

[27]李連娣,井中偉. 中國北方系青銅短劍研究[G]//中國社會科學院考古研究所夏商周考古研究室,編. 三代考古(八). 北京:科學出版社,2019:188-220.

[28]李溯源,吳立,李楓. 伊犁河谷銅鍑研究[J]. 文物,2013(6):82-91.

[29]中國社會科學院考古研究所,陝西省考古研究院. 陝西寶雞陳倉區西高泉春秋早期墓葬發掘簡報[J]. 文博,2023(4):3-10.

[30]陝西省考古研究院,渭南市文物保護考古研究所,韓城市文物旅遊局. 梁帶村芮國墓地2005、2006年度發掘報告[M]. 北京:文物出版社,2020:375.

[31]尹盛平,張天恩. 陝西隴縣邊家莊一號春秋秦墓[J]. 考古與文物,1986(6):15-21;陝西省考古研究院,寶雞市考古研究所,鳳翔縣博物館. 鳳翔孫家南頭:周秦墓葬與西漢倉儲建築遺址發掘報告[M]. 北京:科學出版社,2015:69.

[32]黨郁. 北方地區耳飾初論及相關問題的探討[D]. 呼和浩特:內蒙古大學,2010:18-19,23.

[33]清澗寨溝遺址2023年發掘資料,承蒙項目負責人孫戰偉慨允披露發現信息。

[34]臨潭磨溝齊家文化晚期墓葬出土有金質彈簧式耳環。見黨郁. 北方地區耳飾初論及相關問題的探討[D]. 呼和浩特:內蒙古大學,2010:18-19.

[35]陝西省考古研究院,秦始皇兵馬俑博物館. 華縣東陽[M]. 北京:科學出版社,2006:161.

[36]如H42、H35等。見陝西省考古研究院. 華縣東陽遺址考古報告(2014)[M]. 北京:科學出版社,2014:239,285.

[37]陝西省考古研究院,渭南市博物館,澄城縣文化和旅遊局. 陝西澄城縣劉家窪東周芮國遺址[J]. 考古,2019(7):46-59.

[38]寶雞市博物館,寶雞縣文化館. 寶雞縣西高泉村春秋秦墓發掘記[J]. 文物,1980(9):1-9.

[39]李連娣,井中偉. 中國北方系青銅短劍研究[G]//中國社會科學院考古研究所夏商周考古研究室,編. 三代考古(八). 北京:科學出版社,2019:188-220.

[40]李水城. 中原所見三代權杖(頭)及相關問題的思考[J]. 中原文物,2020(1):86-95.

[41]陝西周原扶風文管所. 周原發現師同鼎[J]. 文物,1982(12):43-46.

[42]李學勤. 師同鼎試探[J]. 文物,1983(6):58-61;陳世輝. 師同鼎銘文考釋[J]. 史學集刊,1984(4):1-5.

[43]班固. 漢書卷九十四上:匈奴傳第六十四上[M]. 北京:中華書局,1998:1231-1245.

[44]李朝遠. 新見秦式青銅鍑研究[J]. 文物,2004(1):83-92;高西省. 秦式銅鍑及相關問題[C]//上海博物館,香港中文大學文物館. 中國古代青銅器國際研討會論文集,2010:269-282.

[45]陝西省考古研究院. 少陵原西周墓地[M]. 北京:科學出版社,2009:48.

[46]司馬遷. 史記卷五:秦本紀第五[M]. 北京:中華書局,1959:179.

作者:張天恩(西北大學文化遺產學院,陝西省考古研究院)

原文刊於:《文博》 2024年 第3期

來源 |中國社科院考古所中國考古網