不知道你們是不是同我一樣,每去一個省會城市總喜歡去看一看省博物館,已經看過了那麼多的博物館,常年居住在杭州的我卻忘了來浙江省博物館看一看,那麼今天呢就跟大家先分享一下我上周末剛去的浙江省博物館的十大鎮館之寶。

浙江省博物館的十大鎮館之寶分布在武林館區和孤山館區,其中有九個文物在武林館區,一個文物在孤山館區,兩天才把這兩個展館看完,這10件鎮館之寶分別是河姆渡文化雙鳥朝陽紋牙雕、良渚文化玉琮王、 春秋伎樂銅屋、越王者旨於睗劍、唐「彩鳳鳴岐」七弦琴、五代吳越鎏金銀阿育王塔、北宋彩塑泥菩薩立像、元黃公望「富春山居圖」、元龍泉窯舟形硯滴、民國萬工轎。

在武林館區,從1樓開始參觀著,九件鎮館之寶分別有序地擺放,參觀非常方便,入眼的第1件便是河姆渡遺址出土的河姆渡文化雙鳥朝陽紋牙雕,它是象牙質地,上面有殘缺的痕跡,是用來穿繩綁縛,這件蝶形器不僅反映了當時的象牙工藝水準,更為研究當時人們的思想意識提供了寶貴的資料,堪稱曠世珍寶。

第2件是良渚遺址出土的良渚文化琮王,文物看起來形體寬闊,紋飾獨特繁縟,乃是良渚文化玉琮之首,它是目前發現良渚玉琮中最大最重做工最精美的一件,統稱為琮王,這件文物的發現證明了它們無疑是已拉開文化樂章的良渚文化的王權的象徵。

1982年在紹興出土了17件青銅器,其中這座造型,精緻巧妙,色澤潤悅目的青銅房屋模型堪稱翹楚,那就是春秋伎樂銅屋這件文物,這件文物是目前已知唯一一座先秦時期的青銅房屋模型,而屋內奏樂人也為我們提供了反映越人音樂生活的難得畫面,對於專家學者研究越人生活的畫面變得較為清晰,也有了更多的了解。

越王者旨於睗劍經過投票,被眾多學者認為是浙江省博物館十大鎮館之寶的榜首。雖然經歷了2400多年的歲月,但是這把劍仍舊不銹不腐,風采依舊,劍刃極薄,非常犀利,吹毛可斷,實在是吳越劍中絕無僅有的極品,也就是稀世珍寶。

唐「彩鳳鳴岐」七弦琴是一把造型古樸典雅的古琴,背面刻有冰斷裂和小橋水段,美麗而別致,龍池上方有彩鳳鳴岐的琴名,下面是楊宗稷的三段鑑藏讚美銘。龍池腹腔內有正楷大唐開元二年雷威制的題刻,透過博物館的玻璃可以清晰地看到這把古琴身上的花紋,實在是非常精美。

五代吳越鎏金銀阿育王塔的塔身四面鏤刻的佛教故事是在所發現的阿育王塔中最為清晰最為全面的一座塔,也是我們研究阿育王塔的最新資料。它是2001年在杭州雷峰塔的地宮下被發掘,是五代吳越國末代君主錢椒在北宋開寶五年開始營建雷峰塔是專為雷峰塔打造的。這座塔雕刻得十分精美,上面的裝飾栩栩如生,經歷了歲月的痕跡,依舊非常亮眼。

1965年在溫州白象塔出土的北宋彩塑泥菩薩立像,它的形態充分體現了宋代塑像的典型特徵,也展示了塑匠精湛的技藝以及他們對美的把握,是宋塑的典範之作泥塑中的珍品。

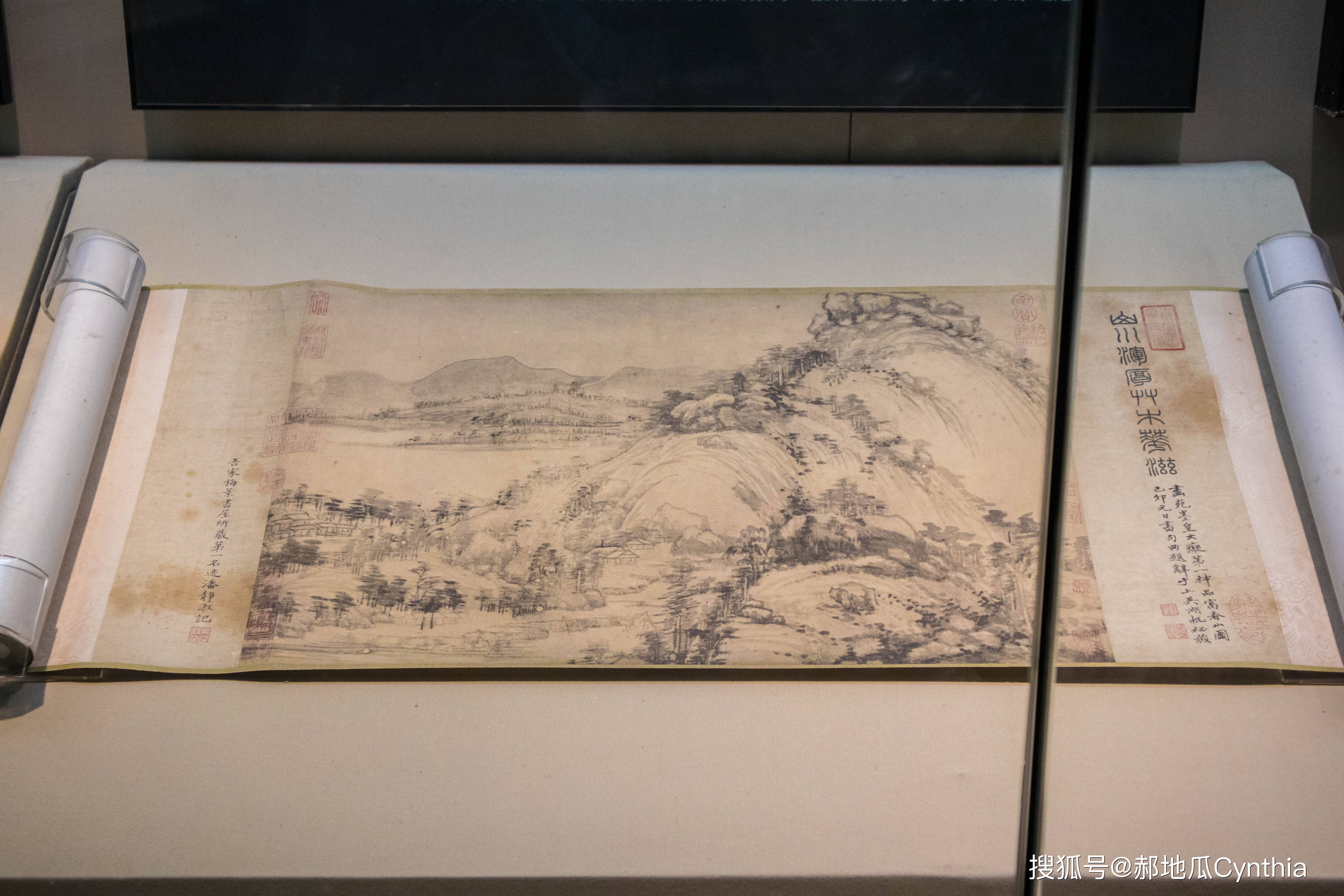

喜歡水墨畫的朋友們對黃公望這個名字肯定不陌生,他是元季四大家之冠,而他的代表作《富春山居圖》更是名聲鼎鼎,這是他為他的師弟無用禪師所畫作,歷經數年才完成,以水墨描繪了富春江的兩岸初秋景色,但遺憾的是這幅圖經歷了許多的磨難,它因焚畫殉葬而身首兩段,浙江省博物館保存便是前半卷的剩山圖,這幅圖是中國文人山水畫的典範,對後世畫壇產生了深遠的影響。

如今科技發達,我們很少動筆寫字,而用毛筆寫字也是少之又少,看到這件元龍泉窯舟形硯滴並沒有往文房用品用品上去想,看到介紹後才發現,原來這是一座舟形硯滴,這座舟形硯滴的設計來源於北宋大文豪蘇東坡赤壁泛舟的典故,也寄託了古代讀書人對功名的渴求和對一代文豪的敬仰之情。但是在我國古代,硯滴的實用功能則小於它的賞玩價值,通常是達官貴人們來購買這些用來收藏。

最後一件民國萬工橋,這座橋是一座清末民初寧波市花橋,也是浙江省博物館內最受觀眾喜愛的展品之一,被譽為天下第一橋,當我看到這座花橋之後,被他的技藝所震驚,因為上面的每一雕刻都栩栩如生,而且還繁多。這座花轎據說製造時間超過1萬個工時,因此被稱為萬工轎,遠遠望去金碧輝煌就如同一座微型的宮殿,而且它的豪華程度遠遠超過了皇后所用的花轎,這座王工橋是如今世界上最豪華的一座花轎,也是朱金木雕的極品。

浙江省博物館的這十件鎮館之寶也就介紹完了,那麼你來過浙江省博物館嗎?去過哪個展區呢?遊覽的時候有沒有特意看看這些鎮館之寶呢?最喜歡哪一件鎮館之寶,歡迎討論。