本文經授權轉載自

Vista氫商業

(ID:Qingshangye666)

作者:大稚

編輯:橘總

大數據又帶著我勇闖天涯了。

這幾天我發現,「買包」這事兒已經發展到了另一個維度,可以去專櫃買,可以去二手平台淘,有人去拍賣行。

在網上你甚至可以看到國際大拍行,被類比為奧特萊斯。

在我不知道的時候,總感覺鍍著金邊的佳士得、蘇富比們,已經一本正經做起了二手包生意,起拍價從幾百到幾百萬,任君挑選。甚至有人說,能以最低溢價買到奢侈品包的地方,就只剩拍賣行了。

所以拍賣行快被玩成「閒魚」了?

從老錢家族風雲際會到

「let's 拍賣」

以前對拍賣的全部印象,是有錢人西裝革履鄭重其事地坐在場下,藝術珍寶擺在台上,拍賣官越是口若懸河說這東西多麼「無價」,這東西就越是「有價」,競拍者舉牌、拍賣官叫價,動作簡單,但由於金額過於驚人,反而呈現出一種舉重若輕的鬆弛感。

直到我刷到這麼一句話:不是億萬富翁,也能靠拍賣全款拿下奢侈品包。

拿下是拿不下的,但好奇還是很好奇的,這幾天佳士得正好有一場線上手袋拍賣,於是我去試探了一下。

原來現在真的很鬆弛,「線上拍賣」的流程跟在閒魚蹲二手看著沒什麼區別。

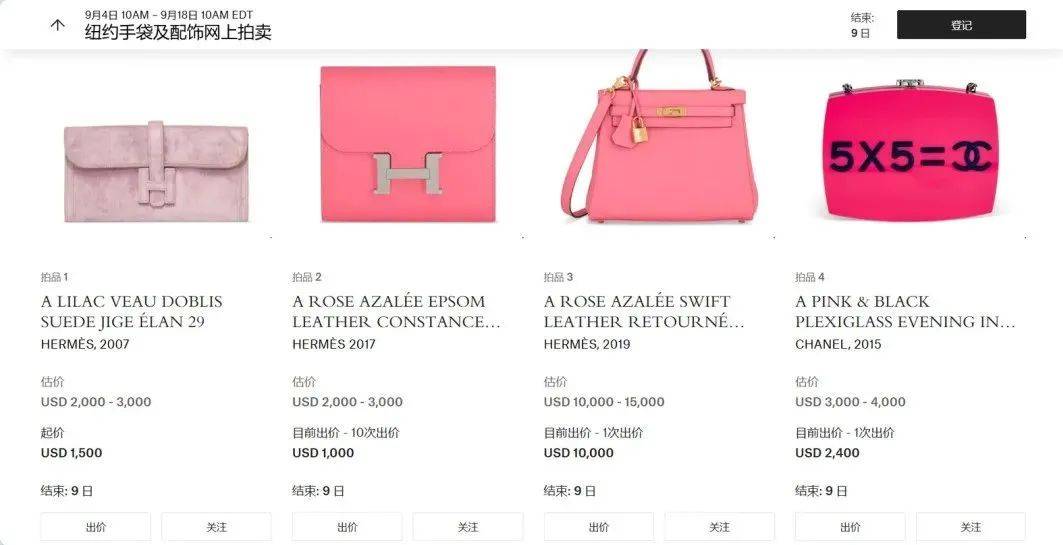

拍品就列在網站上,絕大多數是愛馬仕,然後是香奈兒,還有LV、迪奧,克羅心、Goyard也擠進去了,估價從600美元到15萬美元不等,目測相對便宜、相對大牌又相對好看的性價比之選能吸引更多競拍者,且不少拍品的出價都低於估價,看來拍賣確實是撿漏好去處。

開放競投的幾天裡,你看到感興趣的就點「關注」,看到很想要的就「出價」,可以作出一次性出價或者設定最高出價。

(圖/電商平台截圖)

保留了「拍賣感」的是倒計時,顯示每件拍品競投結束和確定成功買家前剩餘的時間。

當然,以上操作需要先註冊帳號。如果只是「關注」,有一個能用的電子郵箱就行,但要動真格兒去競拍,就要提供帶照片的身份證明文件和可以證明居住地的地址證明文件。據社交平台上的討論,競拍前還需要在信用卡里存好額度,蘇富比官網則寫「您或須提供銀行發出的財務證明文件」,可以理解,畢竟在閒魚拍賣也得先交保證金。

拍賣能線上進行了,收藏殿堂的大門就這樣敞開了,註冊個帳號,咱也能「Let's 拍賣」了。甭管拍沒拍到吧,截個圖發朋友圈「剛參加完佳士得/蘇富比新季拍賣」總是可以的。

真想買包的,去拍賣行也有好處——關鍵還是在「圈子」。

你要是想買小眾的、絕版的、知道的人越少越好的,專門跟「收藏家」打交道的拍賣行,可能比二奢平台更能挖出更多稀缺款;相應的,你如果想把冷門的、過氣的、不保值的閒置包賣掉,拍賣行也比二奢平台更有可能願意收,反正主要客戶是一群不差錢也不差包的人,買包大機率不太在意保不保值,只要能給自己的收藏添上又一個新顏色、又一種新款式就很值。

(圖/小紅書)

2023年1月30日,香港富豪劉鑾雄委託蘇富比拍賣他收藏的76隻愛馬仕和1隻香奈兒,其中不乏稀缺款。競拍11天,77隻包全部賣出,成交額2522.47萬港幣,創了蘇富比手袋拍賣的記錄,其中6隻限量版愛馬仕全部破百萬。

奢侈品資訊網站PurseBop的創始人Monika Arora接受《華爾街日報》採訪時表示:「曾幾何時,拍賣只為奢侈品人群中的一小部分人保留,現在拍賣和手袋拍賣比許多年前更加普及,某種程度上是一種電子商務購物形式,而且有很多超值優惠。」

是的,通過拍賣買包,還有一個極大的好處,就是便宜。

「便宜」,一個相對概念,其相對性在拍賣行被稱為「奧萊」時得到了最直觀的彰顯——雖然一錘子下去還是動不動幾十萬上百萬的,但已經是比較實惠的選擇了,起碼不用配貨啊。

業內人士認為,助長奢侈品拍賣人氣越來越旺的催化劑,是奢侈品不斷提高的產品價格和購買門檻。

今年3月,在拍賣行最吃得開的愛馬仕,就因為「配貨潛規則」在美國遭遇集體訴訟。原告提出,「愛馬仕的銷售人員只向那些有足夠購買歷史的消費者提供柏金包」,且「銷售人員佣金率根據產品類型而有所不同,鞋子、圍巾、珠寶、家居用品的佣金為3%,柏金包以外的其他愛馬仕手提包佣金為1.5%,而賣出柏金包則不獲得任何佣金。」

拍賣不用配貨,但也得交一筆相當可觀的附加款項。買家須按每件拍品的成交價支付「買家酬金」,以佳士得為例,買家酬金類似階梯式電費,成交價在第一梯度內收總價26%,進入第二梯度再加收第二梯度金額的21%,進入第三梯度再再加收第三梯度金額的15%;賣家委託拍賣行出售物品,一樣要支付佣金。

不過,比起砸了上百萬買一堆不想要的日用品,仍然不一定得見柏金包真顏,在拍賣行出價拿包,大概已經省時省力還省錢了。

(圖/小紅書)

而且佣金高,人家提供的附加價值也多啊。

大多數拍賣都有「預展」,讓你能先看看東西長啥樣。現場拍賣通常會在拍賣前幾天舉行免費公眾預展,可以到場和專家直接交流,大部分網上拍賣也提供預約鑑賞服務,時間、聯繫方式、每件拍品的狀況報告都寫在網頁和APP、小程序上。

不光是預展,據佳士得官網介紹,除了一些需要購票入場的大型晚間拍賣,大部分現場拍賣也向公眾免費開放,想和有錢人互為氣氛組、NPC的,可以去觀摩觀摩。

而這種依然象徵著「上流」「開眼界」的符號意義,又是二手交易平台再怎麼努力也努力不出來的。

所以二奢平台這麼多,為什麼要去拍賣行買包包珠寶大腕錶?款式多、價格實在、還能給包「抬咖」。

時尚媒體BoF分析,雖然在轉售網站你可以直接消費二手奢侈品,但拍賣行有更優越的定位,他們被認為可以對物品提供更完備的保護,也更擅長講故事,知道如何突出物品的稀有性和收藏價值,反正拍賣行里走一遭,商品就成了藏品,買家就成了藏家。

拍賣師、佳士得香港副總裁陳良玲被贊為「高知女性天花板」。(圖/小紅書)

而其他二奢平台卯足了勁兒要拼的「保真」,到拍賣行這兒也已經是不言自明的默認設置。《華爾街日報》一篇報道提到,對於一些購物者來說,「拍賣行的印章格外是種安慰」,表明物品經過專家團隊的權威審查,安全感管夠。

雖然拍賣行並不會做出「保真」的承諾。收到委託拍賣申請,拍賣行會對照片、資料等進行評估,篩選標準包括拍賣類型、價值要求,留下「適合拍賣」的物品,而非「真品」;影響估值的因素有創作者、原產國、創作日期、尺寸、稀有度等等,但「真偽」也不會擺上檯面。

儘管如此,拍賣行仍然具有更優越的定位、更權威的印章,說白了,這就是人家幾百年積攢下來的品牌力。

向打工人開放的蘇富比們,

能賺一點是一點

「在拍賣行買包」聽著很違和,但已不新鮮。

據業內人士梳理,以「收藏」心態買包的行為興起於2008年,到2011年,已經有拍賣行和經銷商抓住機會,著手拓展二手手袋業務,盤的主要就是物以稀為貴的愛馬仕。

這個新興市場很快被催熟。

佳士得2014年成立手袋及配飾部,同年11月首次在香港舉行手袋現場拍賣會,9年後的2023年11月,其手袋及配飾的秋季拍賣會成交總額達5498.64萬港元,同比大漲20%,年度成交總額錄得1.54億港元,創下全球歷史最高紀錄。

這場大豐收的拍賣會成交率達94%,過半數拍品成交價超最高估價,其中拔得頭籌的自然還是稀缺款柏金包,但比較常規普通的包就馬馬虎虎,成交價大部分偏低價區間,兩款LV與藝術家草間彌生的聯名限量版手袋,分別以2.26萬和1.38萬港元成交,基本與估價相符,沒啥溢價,可謂坐實「閒魚」「奧萊」之名。

(圖/pexels)

拍賣行大力發展奢侈品生意的原因,透過這場拍賣會可略窺一二:來自24個國家的藏家參與競投,超過40%線上參與,買家中28%是首次參與佳士得拍賣。

看出來了吧,奢侈品手袋是高端拍賣這個「富人專屬直播間」的「引流品」。

能引來流量需要認知度和認可度都高,同時價格必須低。

進入社交平台時代,奢侈品包包成為談資,進而成為某種常識,短視頻前沒有秘密,對投資奢侈品包感興趣的人越來越多,也越來越年輕。

佳士得手袋和配飾部主管Rachel Koffsky透露,過去五年中,「競拍者中千禧一代的比例從29%上升到42%,Z世代的比例從1.5%上升到3%——比例看著不大,但五年翻了一番。」她將客戶群的擴大歸功於社交平台。

當大家都能對愛馬仕、香奈兒點評幾句,都能聊聊哪款包最保值,哪款包最難搶,而不再需要拍賣行投入多少教育成本渲染其價值,「網紅」屬性一騎絕塵的手袋,自然就成了大吸力磁鐵,專吸還沒掏過的新錢包。

(圖/小紅書)

不光是包,名酒也是一味「引流」良藥。公眾號「每經影視」曾分析,2021年全年,佳士得35%的買家為首次參與佳士得拍賣,其中32%新買家為千禧一代,一來就拍畢卡索齊白石的畢竟是鳳毛麟角,因此「價格區間大、門檻相對更低的名酒,無疑是拉動潛在客戶的有力牽引繩」。

比藝術品門檻低、受眾面廣,放進拍賣行又會讓那更廣泛的受眾覺得門檻變高了,拍賣行搞奢侈品那是天造地設、手拿把掐,對普通二手交易平台基本屬於降維打擊。

尤其在疫情期間,傳統的現場拍賣會無法舉辦,找新出路迫在眉睫,拍賣行大舉向線上轉移,於是更容易運輸和儲存且更適應電商形式的手袋迎來在拍賣場上的全面開花,更習慣線上購物的年輕人成為拍賣行籠絡的重點對象。

按說手袋這種拍到百萬級別就算天價、起拍價偶爾還就幾百的東西,和動不動上億的名畫比起來,單看成交額,對拍賣行來說簡直不值一提,但賣包是一項放長線釣大魚的工程。

佳士得手袋及配飾部前主管Matt Rubinger說得直白:

「你沒法給15年沒聯繫過的客戶打電話推銷一幅3000萬美元的畫,但是你可以推銷手袋。」他表示,手袋是很好的戰略工具,而且雖說賺得不多但也能賺點。

拍賣行Heritage Auctions的總裁Greg Rohan更有一金句:「手袋收藏是最好的人口統計。」因為能花10萬美元買個包的人,通常也在收集高級珠寶、高級腕錶、高級葡萄酒,以及——藝術品。

(圖/pexels)

實際上,奢侈品和拍賣行的關係一直很緊密。

歷史最悠久的藝術品拍賣行佳士得,骨子裡就流著奢侈品那世俗的血。

1998年,掌管PPR集團的皮諾家族,成為佳士得的大股東;次年,精於低買高賣的皮諾家族購入Gucci 42%的控股權,進軍奢侈品界,兩年內又把YSL、寶詩龍納入麾下;2013年,PPR集團正式更名為開雲(Kering)集團;2018年,佳士得中國首任董事總經理蔡金青被任命為開雲集團大中華區總裁。

說到開雲和佳士得的淵源,很多人可能會想起十多年前的圓明園獸首拍賣事件,2009年佳士得強行上拍鼠首、兔首引發強烈抗議,後來,皮諾家族買下這兩尊獸首,於2013年無償歸還。普遍觀點認為,皮諾家族此舉是一次國家級公關行為,彌補了佳士得受重創的聲譽,皮諾家族、開雲集團也由此更加進入中國人的視野。

皮諾家族多年的老對家、執掌LVMH集團的阿諾特家族,也很喜歡藝術收藏,並對拍賣有自己的見解。1999年,佳士得在開雲剛坐熱乎,LVMH集團豪擲7000萬英鎊收購全球第三大拍賣公司英國菲利普斯(Phillips)拍賣行——此後該拍賣行入局珠寶和手錶領域,後來LVMH又將法國最大的拍賣行塔桑(L'Etude Tajan)收入囊中。

這麼一看格局又打開了。一方面,拍賣行在收二手奢侈品,當作薄利多銷的致富新道路,另一方面,奢侈品集團在收拍賣行,當作干預乃至控制二手奢侈品市場的方式之一。

畢竟,二手奢侈品什麼最重要?貨源。

(圖/pexels)

以藝術珍品、富貴人脈為生意源頭活水的拍賣行,在這一點上的優勢無需贅言,另一個特別具有優勢的,就是奢侈品品牌本身。

近年,各大奢侈品集團——尤其是開雲——都在加大對二手市場的押注,「福布斯」總結出三種主要的官方二手渠道:

一種是與第三方轉售平台合作,比如Burberry和開雲旗下的Alexander McQueen;一種是開設自己的官方轉售回收項目,如華倫天奴、開雲旗下的巴黎世家和Gucci;一種是投資轉售平台,比如開雲集團2021年3月收購了二手時尚平台Vestiaire Collective約5%的股份。

LVMH集團、PRADA集團、歷峰集團旗下的卡地亞品牌,則在2021年4月共同創立了Aura 區塊鏈聯盟,利用區塊鏈可追溯、不可篡改的特質,驗證各種來源的二奢是真是偽。

隨著二手奢侈品市場規模不斷擴大,巨頭們啃下這塊蛋糕的方法會越來越多。已經被驗證能夠吸引新客戶的拍賣大法,想必會迎來更大的發展。

早在2015年,手袋拍賣剛顯出雛形時,藝術諮詢業內人士就對媒體下過判斷:「蘇富比和佳士得正在努力擴大他們的品牌。」擴張方向是奢侈品,「這似乎是藝術的自然延伸,而藝術是終極奢侈品。」

十年過去,「藝術的自然延伸」更加深廣了。比如蘇富比2021年時在亞洲推出了Buy Now平台,相當於蘇富比網店,不用拍賣,商品價格固定,也不光是常規理解中的藝術品、奢侈品,還會賣有收藏價值的運動鞋;

今年7月,蘇富比還在香港開出了首家實體店,大門敞開,不用交保證金也能逛,有種「讓小老百姓們也體驗一下有錢人生活」的意味。從收藏級運動鞋到恐龍化石,囊括各種物品,價格從幾百美元到幾百萬美元不等,蘇富比還表示計劃未來幾個月在紐約和巴黎開設類似門店。

(圖/pexels)

拍賣行加油吧,終極奢侈品之下是頂級奢侈品,頂級奢侈品之下還有輕型奢侈品,輕型奢侈品之下,還有留子們吃了一半的老乾媽、大學生做了兩次筆記的思修課本、打工人囤了一筐的奶茶袋……無窮無盡的二手市場,在等待專業玩家的出現啊。