中華文化博大精深,「姓」與「氏」作為兩個重要的概念,承載著深厚的歷史意義。在現代漢語中,這兩個字常常被並稱使用,以至於很多人對它們的區別感到模糊不清。然而如果追溯至古代,兩者在起源、功能和象徵意義上,其實有著顯著的不同。下面小編就帶大家來了解一下「姓」與「氏」的起源、發展、以及其文化意義。

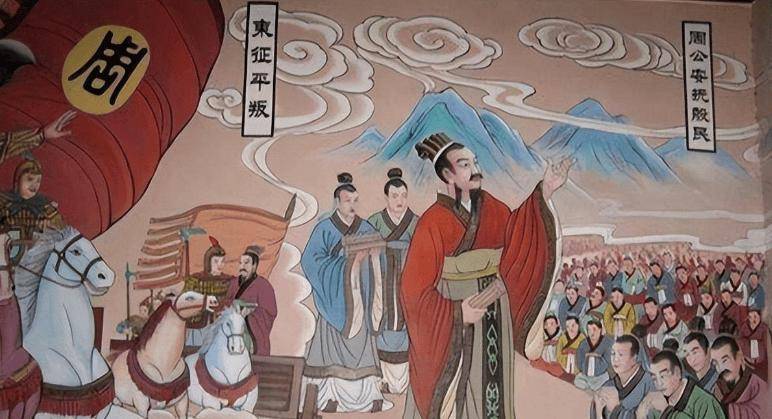

姓的起源

「姓」源於母系社會時期,是血緣關係的標誌。在遠古時代,由於生產力低下,社會結構以母系氏族為主,子女隨母姓,以表示他們屬於同一個血統。《史記·五帝本紀》記載:「黃帝二十五子,其得姓者十四人」,這表明在上古時期,姓是用來區分不同部落血統的標識。

中國的許多古姓,如姬、姜、姚、妘、媯、姒、嬴等,都含有「女」字旁,這進一步印證了「姓」,起源於母系社會的事實。這些古姓不僅代表了早期的血緣群體,還反映了古代社會對於繁衍後代的重視。

姓的主要功能在於區分不同的血緣群體,防止近親通婚。隨著時間的推移,姓逐漸演變為家族身份的象徵,成為個人社會地位、家族榮譽的體現。在周朝時期,姓的制度得到了進一步的發展和完善,成為維繫宗法制度的重要基石。

氏的出現

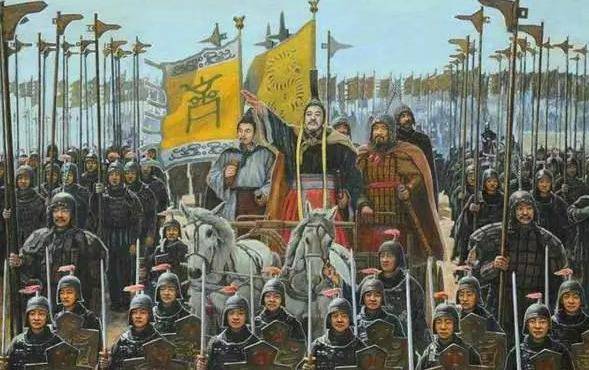

與姓相比,「氏」的出現相對較晚,主要出現在父系社會確立之後。隨著生產力的發展,社會結構逐漸由母系向父系轉變,氏族內部開始出現權力和財富的分化,為了區分同一姓氏下的不同支系,便產生了「氏」。

氏最初是由貴族根據封地、官職或職業等因素賦予,用於標示地位和身份,與姓相比,氏具有更多的政治色彩。

氏的出現,也標誌著社會等級制度的初步形成。在周朝時期,氏的授予與爵位密切相關,只有貴族才能擁有氏,平民則僅有姓而無氏。這一時期,姓氏制度的完善,對於鞏固周王室的統治、維護封建秩序起到了重要作用。

隨著時間的推移,氏的數量不斷增加,逐漸豐富了中國的姓氏文化。

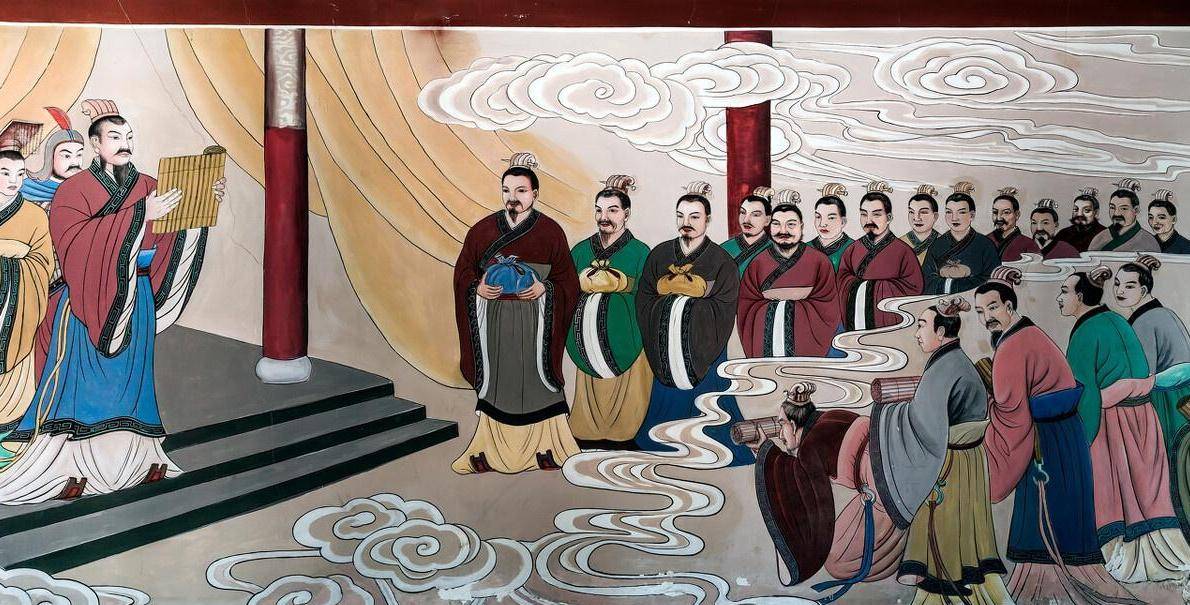

姓與氏的融合

秦漢以後,隨著社會結構的變化與人口流動的增加,原本嚴格的姓氏制度開始逐漸鬆動。特別是到了漢代,隨著門閥制度的衰落,氏的階級屬性逐漸淡化,姓與氏之間的界限變得模糊。到了魏晉南北朝時期,姓氏制度經歷了重大變革,姓與氏開始合二為一,不再嚴格區分。

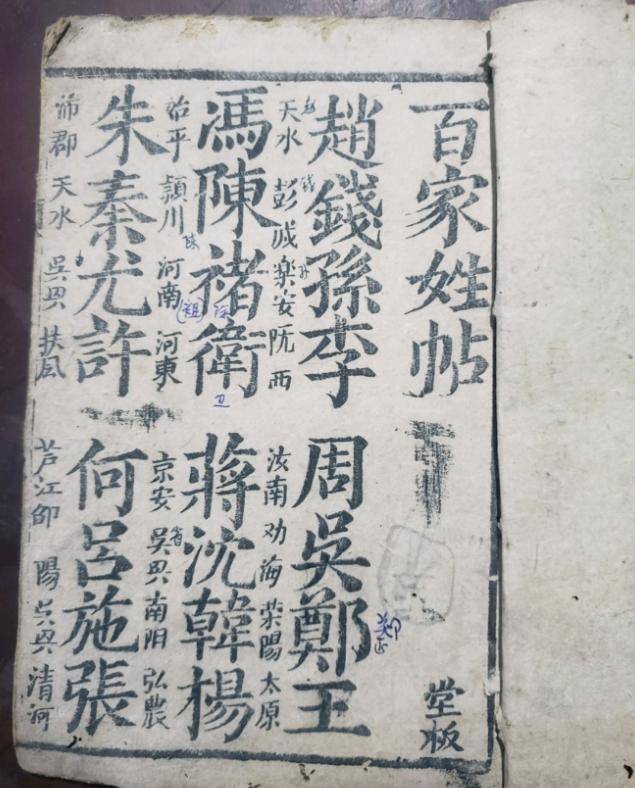

唐宋以後,姓與氏的融合更加徹底,氏逐漸被姓所吸收,形成了今天我們所熟知的姓氏體系。此時,姓氏更多地成為了個人和家族的身份標識,而不再像古代那樣承載著複雜的政治意義。到了明清時期,隨著戶籍制度的完善,姓氏的登記和使用變得更加規範,成為國家管理人口的基礎。

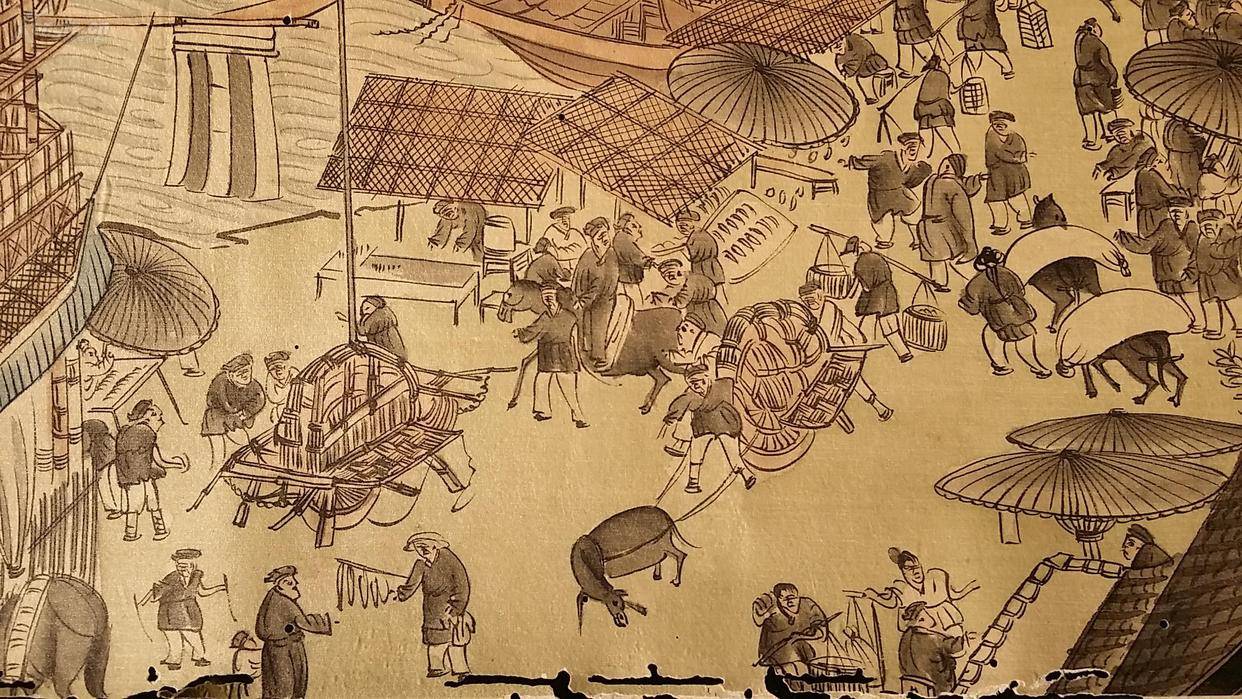

姓氏文化的意義

姓氏作為中華民族的重要文化遺產,承載著豐富的歷史信息。它不僅是血緣的標識,也是文化傳承的載體。在當代社會,姓氏文化的研究有助於挖掘歷史記憶,也有助於增進族群間的相互理解。隨著全球化的推進,姓氏也成為連接海外華人與祖籍地的情感紐帶,促進了文化的交流與融合。

寫到最後

「姓」與「氏」雖在有著不同的起源,但隨著時間的推移,二者逐漸融合,共同構成了中國獨特的姓氏文化。姓氏不僅是個人身份的象徵,更承載著家族的歷史、民族的記憶、文化的傳承等。在全球化的今天,姓氏文化的研究和傳承,對於增強民族凝聚力,具有重要意義。

大家如果還有別的看法,歡迎在評論區進行留言和討論,同時也歡迎收藏和轉發。(圖片來源於網絡侵刪)