近日,一段視頻在網絡上引起了廣泛的關注和討論。在山東德州的一所學校門口,一位憤怒的家長拍下了孩子入校前發生的「奇葩」一幕:學校要求每位學生在進校前進行物品檢查,牛奶成了禁止入內的物品。家長們感到十分困惑,尤其是這位家長,她怒氣沖沖地問校方:「為啥不讓帶奶啊?」沒想到,工作人員給出的回答令人哭笑不得:「天氣太涼了。」

這一回答不僅沒能解開家長的疑惑,反而引發了更大的不滿。家長立即反問:「那學校賣的為啥就能喝了?」工作人員的回覆再次「亮」了:「學校賣的奶能加熱。」一來一回的對話,反倒把問題推向了更具爭議的方向。

讓家長不能接受的「雙標」

這一事件揭露了教育管理中常見的「灰色地帶」。家長們並不反對學校對學生健康的關注,但當同樣的牛奶,僅因來源不同就享受了截然相反的待遇時,家長們的疑問是合理的。家長送孩子入校,準備的牛奶無非是為了孩子的營養,而牛奶這種常見的飲品,也並非有安全風險的物品。再加上現在正值初秋,天氣微涼但並未至寒,工作人員給出的理由顯得更加牽強。

工作人員解釋道學校牛奶可以加熱,而家長自帶的牛奶則沒有這樣的條件。然而問題在於,家長自帶牛奶是否真的需要加熱?學生完全可以選擇自己喝牛奶的時間,何況很多學生喜歡常溫奶,根本不存在所謂「涼牛奶傷胃」的顧慮。家長們不禁質疑,這樣的規定是不是為了增加學校牛奶的銷售?背後是否有利益驅動?

「教育」與「生意」的邊界模糊

事件發展到這一階段,不免讓人思考:學校的本職工作是教育,而不是成為商人。近年來,越來越多的學校內設有食品、文具等銷售點,但這些「校內經濟」是否該影響到學校的日常管理,尤其是當管理措施影響到家長和學生的日常生活時,學校該如何平衡這些矛盾?

家長們提出的質疑並非空穴來風。為何學校要出售牛奶,學生卻不能自帶?是否存在利益捆綁?這些問題在學校的物品管理規定中顯得尤為突出。許多家長表示,既然家長的牛奶無法在學校加熱,是否可以給家長提供一些加熱牛奶的選擇?或者學校能否提供更為合理的解決方案,而不是直接禁止?

再者,學校賣的牛奶是否真的比家長提供的更有保障?這些商品的供應鏈、儲存條件、質量控制是否都能讓家長們放心?在事件的背後,家長的憤怒其實反映了家校之間信任的缺失。

校方如何回應?

事件曝光後,當地媒體也迅速跟進,向教育部門詢問是否會介入調查。相關工作人員回應:「應該是的,領導應該知道。」這種模稜兩可的回答顯得十分無力,未能給家長們提供實質性的解決方案。這不僅暴露了校方在信息溝通上的不足,更進一步加深了家長對學校管理的懷疑。

事件的持續發酵,實際上暴露了一個更深層次的問題:學校在管理學生日常行為時,是否充分考慮了家長和學生的感受?某些規定是否有必要被重新審視?一項看似簡單的禁令,反而引發了公眾對教育公平性的質疑。

學校管理的「度」該如何把握?

在日常管理中,學校應當始終將學生的利益放在首位,所有規定和政策的出台,都應基於對學生健康、成長的最大關注。然而在現實中,一些學校的管理規定有時會偏離這個初衷,逐漸演變成單純的「管理控制」或是對特定經濟利益的追逐。

在這一事件中,家長的憤怒並不僅僅是對一項禁令的不滿,更是對學校管理方式的失望。在現代教育中,學校不僅是教育知識的場所,也是學生日常生活的重要組成部分。學校如何在教育與商業之間找到平衡,不僅考驗著管理者的智慧,也考驗著整個教育體系的誠信。

在家校溝通中,互信是基礎。如果學校的政策無法令家長信服,家校合作就會變得異常艱難。而信任的建立,往往需要透明、公平和尊重。

結語:事件背後的反思

這場關於牛奶的爭論,表面上是管理規定的合理性問題,實則反映了學校與家長在溝通、信任方面存在的深層矛盾。作為教育工作者,校方應當意識到,每一個小小的規定都可能影響到學生和家長的情感與認同,任何政策都應以促進學生的健康成長為目標,而不是為了單純的管理或商業利益。

我們期待的是,在此次事件後,校方能夠給出更加合理、明確的回應,不僅僅是針對這次牛奶事件,也包括對今後學校管理中類似問題的反思與改進。家長的訴求並不過分,他們只希望自己的孩子能夠在公平、安全、透明的環境中成長。而這,也是每一所學校都應當努力的方向。

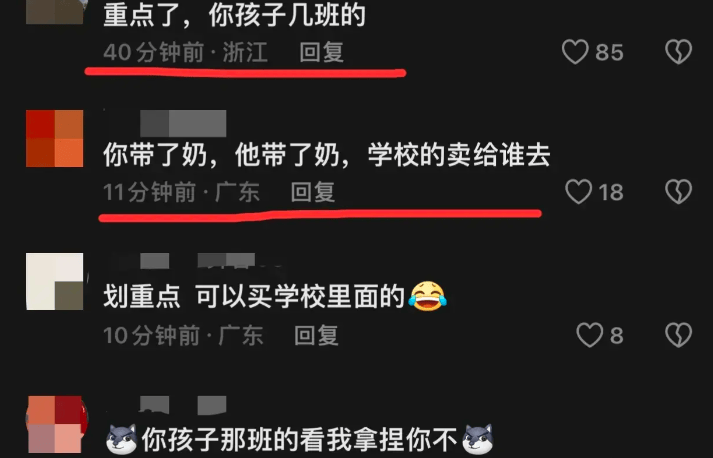

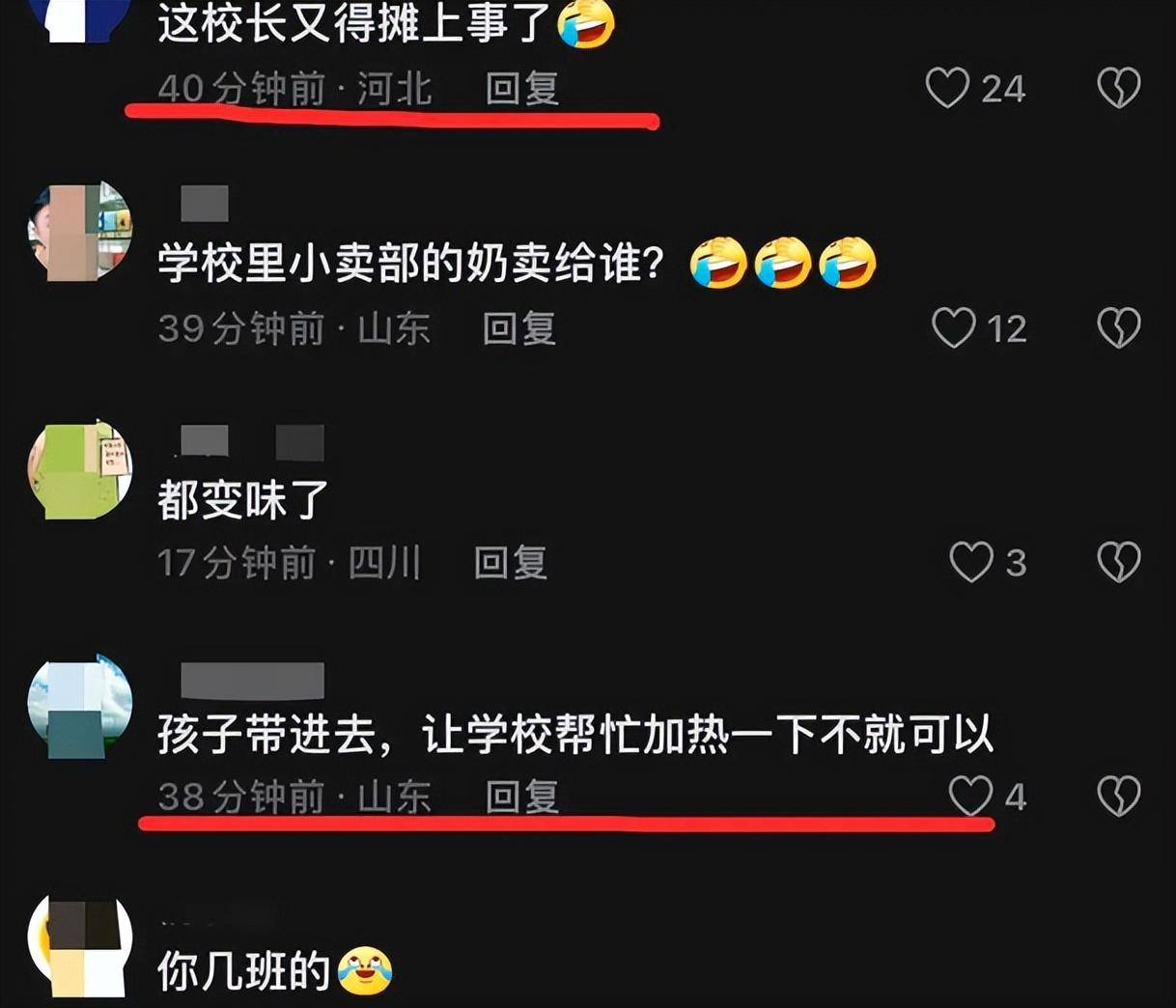

對此,各位覺得學校的做法合理嗎?歡迎在評論區留言!