隨著生態文明建設步伐的加快,國家公園建設作為生態文明建設的重要載體,已逐漸成為我國生態保護與可持續發展的亮點。國家公園不僅承載著保護自然生態系統、維護生物多樣性的重任,也肩負著保障民生福祉的使命。武夷山國家公園作為典型的南方集體林區,集體林權占比較大,轄區內的茶業、竹業、旅遊業對自然資源依賴強,且森林經營類型多樣複雜、主體多樣,管理難度頗大。因此,如何在保護與發展的關係中取得平衡,確保民生穩定與提升,同時實現人與自然的和諧共生,已成為當前亟待解決的重要課題。

武夷竹海 黃海 攝

最嚴格保護下的百姓權益保障

「老百姓思考問題的方向和我們不一樣。比如,你不讓我種茶,那得給我一條出路;你不讓我砍林子,就得把林子贖買掉;你把我的林子列為生態公益林,那補貼就得提高。」武夷山國家公園管理局生態保護部負責人廖傳平說。

成為國家公園後,保護更加嚴格,如何維護老百姓的權益?首先靠補償。

「於是,我們根據轄區實際情況,制定出台了《武夷山國家公園生態補償機制》,設定了11項生態補償內容。」廖傳平說。

該機制出台後,對園區內129.29萬畝生態公益林進行補償,從2020年起,補償標準每年遞增2元/畝,2024年已達到32元/畝(比區外多9元/畝)。對5.38萬畝天然喬木林,按生態公益林補償標準給予停伐補助。在林農自願的前提下,對重點區位商品林,通過贖買、租賃、生態補助等方式進行收儲,並參照生態公益林管理,累計收儲1.39萬畝。對7.2萬畝毛竹林實行經營管控,並給予一定補償(每年每畝118—149.5元)。對主景區內7.76萬畝集體山林所有者實行補償,補償費隨景點門票收入增長比例遞增,平均每年支付318萬元。

「生態公益林補償我們全村一年每人可拿4000多元。」光澤縣寨里鎮大洲村主任李永水錶示。

「砍毛竹風險很大,用工又貴,一旦出了安全事故,一二十年都不夠賠,而且平均利潤也在130元/畝左右。實施地役權管理後,經營管理權歸國家公園了,林地、林木所有權還是我們的,只是不能砍毛竹、挖冬筍。國家公園每畝給我們補貼118元,比自己去砍毛竹賣更划算。」建陽區坳頭村居民張垂仁說。

「這個機制很管用。通過嚴格落實生態補償機制實施辦法,對保護生態環境做出犧牲的地區和民眾進行補償,初步建立起以資金補償為主,技術、實物等補償為輔的生態補償機制。」「現在到老百姓家裡面去了以後,他們很支持我們現在的商品林贖買、林木收儲和生態補償。」廖傳平說。

通過落實生態補償,既服務了生態環境的恢復和保護,又保障了國家公園內村民生產生活水平穩步提升;既讓生態保護者不吃虧、有獲得感,又讓武夷山的生態空間更加穩定、健康。

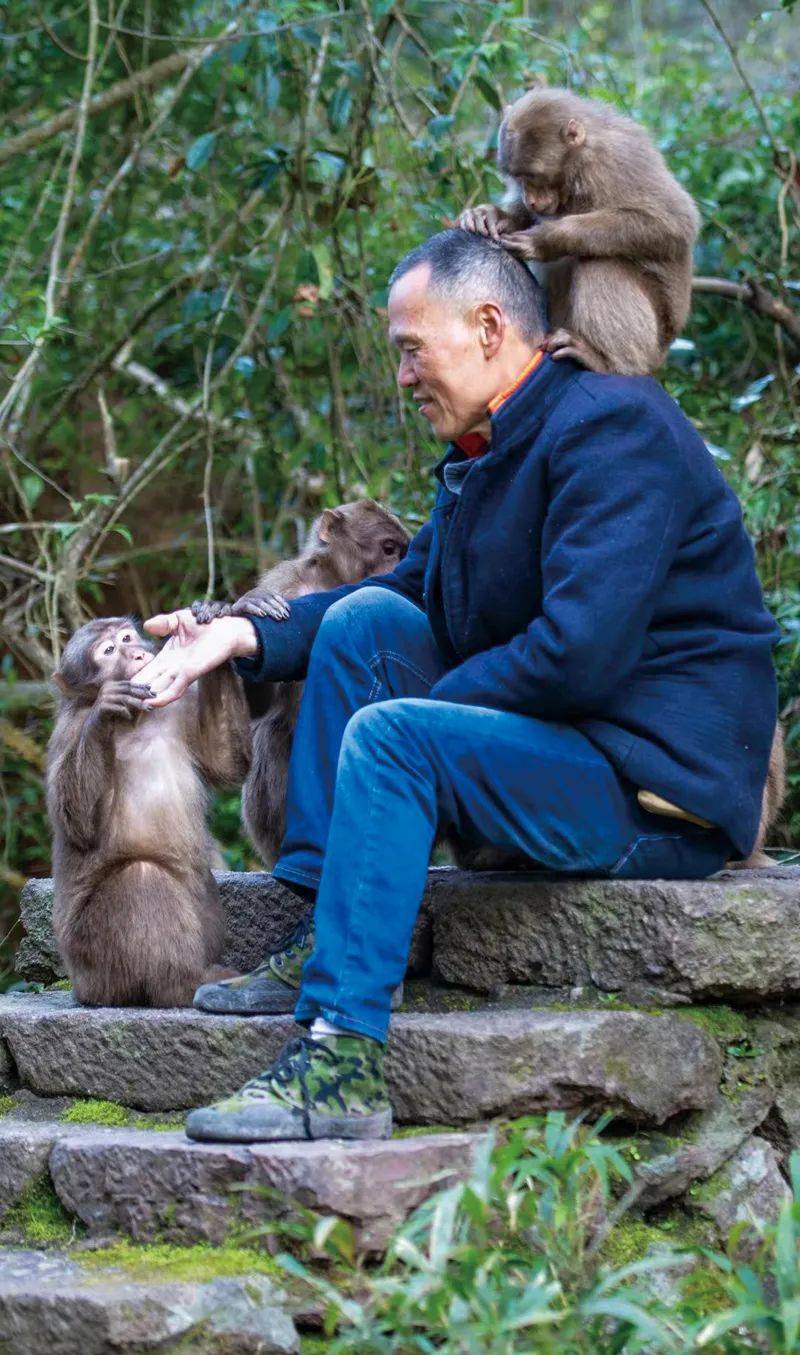

人與自然和諧共生

傳統產業邁向更高台階

「這個地方的村民要生存下來,要形成和諧狀態,就需要產業支撐。」廖傳平說。

武夷山是世界紅茶和烏龍茶的發源地,茶葉一直是村民收入的主要來源,對家庭收入的貢獻超過60%。武夷山國家公園內80%以上的社區以茶葉生產為主,毛竹生產次之。所以,武夷山的產業支撐離不開茶,這「一片茶葉」怎樣做強做大,至關重要。

「發展產業不能只看眼前利益,要可持續,要從長遠考慮,要引入生態和綠色發展理念。所以我們每年都安排預算,免費提供大苗給茶企茶農種植,通過龍頭企業帶頭,目前『茶-樹』間種型生態茶園逐漸被大部分茶農接受。」廖傳平說。

2021年以來,武夷山國家公園通過園企聯建,無償提供珍貴樹種苗木,鼓勵和支持茶企、茶農高標準建設生態茶園示範基地2360多畝。

「在茶園裡引進樹種,建設生態茶園,能更好地減少水土流失,美化和改善茶園生態環境,還可以提高茶葉質量。」永生茶業有限公司總經理方舟說。

「除種樹外,還可以種些草、大豆、油菜花。比如,大豆本身有收入,而且割完豆杆後,梗留在地里能做氮肥。這些植物可以解決茶葉所需氮、磷、鉀的問題。另外,大豆有個特點,種完後,蟲子去吃大豆,就不會去吃茶葉,從而保護了茶葉。所以我們通過積極宣傳引導,目前茶-草、茶-菜間種模式生態茶園也很受老百姓歡迎。」廖傳平說。

此外,武夷山國家公園管理局會同武夷山市政府開展違規用肥用藥等專項整治行動,運用無人機進行茶園病蟲害統防統治,加強地理標誌專用標誌保護,打擊侵犯商標專用權行為,不斷提升茶產業核心競爭力。目前,區內共有茶葉種植面積51817畝,有工商登記的茶葉企業98家,個體工商戶220家,年茶產業總收入超億元。

除建設生態茶園外,武夷山國家公園管理局還積極發展毛竹產業和旅遊業。按照《武夷山國家公園毛竹生產經營管理規定》,引導竹農開展豐產毛竹林定向培育,支持毛竹山場機耕道路改造提升,加強毛竹採伐管理,促進竹產業健康發展。轄區內共有可經營的毛竹林面積12.7萬畝,年竹產業總收入超千萬元。同時,大力發展生態旅遊,實施景區設施升級和免門票政策,支持地方政府建設武夷山國家公園1號風景道,開通月亮灣、先鋒嶺、大竹嵐等11處科普觀測點,引導村民發展鄉村旅遊與民宿經濟,促進文旅深度融合。目前,轄區內現有民宿79家,酒店5家,年接待遊客約6萬人次,營業收入約0.15億元,另有餐飲企業11家。在免門票的情況下,2023年主景區共接待遊客448萬人次,實現總收入2.9億元,公開擇優招聘竹筏工、環衛工、觀光車駕駛員、綠地管護員等共1250人,年平均工資8.65萬元/人。

武夷山國家公園管理局通過強化產業准入,打造生態茶業、竹業和旅遊業,既為人民群眾提供健康、安全、環保的優質產品,又為當地民眾提供就業機會和經濟收入,讓他們從國家公園建設中受益。

生態茶園

釋放更多生態紅利

武夷山國家公園不僅是珍稀動植物的家園,也是周邊社區居民生活的樂土,分布著29個行政村,涉及4.5萬多人。長期以來,由於生產生活方式的影響以及基礎設施相對薄弱,不僅影響了居民的生活質量,也對國家公園的生態環境造成了一定的壓力。

為了實現生態保護與社區發展的良性互動,武夷山國家公園管理局將社區環境衛生改善作為一項重要任務,積極探索有效的解決方案,努力為居民和遊客創造一個整潔、美麗、宜居的環境。

「我們每年擠出上百萬元資金幫村民做衛生,雖然村民個體都很富,但是村集體還是比較困難的,在做這種公益事業方面村委資金還是比較緊張,所以我們就出錢幫他們清理衛生,讓村民從生活環境變化中切身感受到國家公園的不同。」武夷山國家公園協調部負責人應佩文說。

「要讓村民支持參與國家公園建設,就得讓他們有獲得感、幸福感,所以我們來的時候動了很多腦筋。但是資金是瓶頸,我們想盡各種辦法,通過項目帶動,爭取國家發改委投入,環境整治上污水處理投入2000多萬元,這個項目做完後,村莊整潔了,我們的自然環境漂亮了,否則污水直接排到九曲溪,環境肯定好不了。」應佩文說。

設施建好後還要管護。自2021年起,每年安排人居環境保護補助資金200萬元,用於支持國家公園內28個自然村的公廁、生活垃圾和污水處理系統的運行管護等支出,解決居民聚集地生活污水和垃圾污染問題。此外,還加強民生項目和園區基礎設施建設,投資60萬元完成坳頭村景觀提升工程,配合推進星桐公路改造提升工程建設,開展社區外立面改造試點,加強人居環境整治,建立衛生保潔長效機制,切實增強了群眾幸福感和獲得感。

「2024年,我們組織國家公園所在地政府申報環境整治項目15個,計劃投資9890萬元,申報國家公園示範村建設項目14個,計劃投資13500萬元,相關項目已按程序報批儲備入庫。」武夷山國家公園管理局計財規劃部部長郭永忠表示。

「我去過那麼多地方,但是沒有一個地方讓我感覺像武夷山一樣,特別乾淨,地上一絲灰塵都看不到。」在武夷山國家公園調查調研的雲南白馬雪山國家級自然保護區管理局局長和向城說。

「除了改善轄區內的社區生態環境外,我們還將國家公園的文章外做,配合地方政府劃定了約4252平方公里環武夷山國家公園保護髮展帶,協助申報環帶項目投資2.63億元,支持建設武夷山國家公園1號風景道、邵武市水北際頭至肖家坊將石路面提升改造、251環線5G全覆蓋建設、光澤縣聖農展示館建設、邵武生物研究與開發觀光基地等項目建設,有效增加居民收入,讓國家公園的保護效益外溢。」郭永忠說。

通過服務社區建設,垃圾和污水得到有效處理,生態環境和社區環境都得到極大改善,發展成效還延伸到區外,切實增強了居民的幸福感和獲得感,實現了生態保護與社區發展的完美融合。

來源:《綠色中國》(A)2024年第10期

作者:吳炳賢

一審:姚 斌

二審:劉建波

三審:傅凱峰