回聲文藝工作座談會十周年特別報道

2024年是習近平總書記主持召開文藝工作座談會並發表重要講話十周年。十年間,首都文藝界始終牢牢把握「深入生活、紮根人民」的方向,聚焦全國文化中心建設,從火熱的人民生活中汲取營養,勉力創作精品,講好中國故事。

北京青年報即日起推出「回聲——文藝工作座談會十周年特別報道」專欄,回顧十年間京產文藝作品的創作之路,展現首都文藝事業發展欣欣向榮的生動局面。

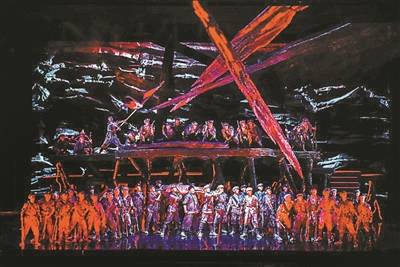

對導演陳蔚來說,2024年是異常忙碌又收穫滿滿的一年。從6月至10月,由她導演的五部舞台作品相繼在京上演。這五部作品題材廣泛,體裁、風格各異,不僅包括中國音樂學院校慶版歌劇《原野》、中國歌劇舞劇院輕歌劇《灣頂月明》、中國音樂學院校慶版《中國經典民族歌劇薈萃》三部歌劇作品,還包括一部音樂劇作品《血色湘江》和一部秦腔現代戲《生命的綠洲》。

雖然都是經典舞台藝術,但導演陳蔚卻做了大膽創新,在傳統藝術和現代審美之間找到了恰當的平衡,贏得了業內和觀眾的一致認可。近日,在接受北京青年報記者專訪時,陳蔚表示,在娛樂方式日趨多元化的今天,經典舞台藝術面臨著巨大的挑戰,「要想讓當代的觀眾,尤其是年輕觀眾愛上經典舞台藝術,作為創作者,要找到作品的當代精神價值,這樣才能與他們進行連結。」

身為中國音樂學院表演教研室主任、教授,陳蔚多年來培養了一大批「歌劇、音樂劇新生代」演員。談及如今青年演員很少挑大樑,而活躍在舞台上的依然以中生代演員為主的現象,陳蔚直言,「既要給青年演員創造機遇,同時,青年演員也需要靜下心來去學習整部作品,而不只是沉迷於學會一個唱段,在音樂會裡能唱。我覺得那還差得很遠。」

對話

無論何種藝術形式首先要找到作品的當代精神價值

北青報:您執導的作品,每部戲都有創新,反響也都很好,您如何平衡傳統文化的傳承與現代藝術的創新之間的關係?

陳蔚:以《生命的綠洲》為例,秦腔藝術雖然是古老的戲曲藝術,但實際上它比較早就進入到了當代題材的創作。在舞台呈現上,我們又把秦腔藝術和當代舞台中多媒體的手段以及當代審美進行了深度結合。在這部戲裡,舞美引入AR技術,使舞台充滿了科技感,我一共是用了三次電影化的手法來呈現,這種手法在秦腔里可以說是首創。這種完全現代的多媒體手法和古老秦腔的表現相結合,給觀眾一種極大的震撼和代入感。

北青報:在您的創作中,是否特別考慮了將傳統藝術形式與現代審美,尤其是年輕人的審美趣味相結合?

陳蔚:無論是像秦腔這樣古老的藝術,還是歌劇這樣傳統的藝術,或者是以經典內容為主的民族歌劇,我們首先要找到當代精神的價值。以《灣頂月明》為例,這個題材的背景是科技的高速發展,當初我把它定位為輕歌劇,當代歌劇界也是多年沒有出現過原創的輕歌劇了,我覺得這種形式特別適合展現當代高新企業以及充滿活力的年輕人的故事。作為歌劇人,要把身段放下,用輕鬆愉快的方式講一個血脈相承、科技報國的大道理。

在與觀眾的互動方面,我們也做了很多設計,有個細節是到觀眾席去求婚,一下子就把觀眾融化了,尤其是年輕的觀眾,他們給我的反饋都是「太好了」。當他們在歌劇里看見這種東西之後,那種共鳴也超乎了我的想像。包括演員的表演、音樂的呈現都很輕鬆,指揮也是穿著有點喜感的禮服,這些都讓歌劇更親民了。

《中國經典民族歌劇薈萃》里的五部戲都是以女性為主演的,她們代表的是中華民族為幸福生活奮鬥的精神,尤其是女性覺醒的精神在當代是非常有價值的。作為女性,如何在大時代當中展現自己的力量,通過這些偉大的女性,很多年輕人找到了共鳴。很多學生告訴我,他們在伴唱的時候都是流著眼淚的,無論是在台上唱,還是在台下唱,都是被這種精神所感動。

青年演員不應只學唱段要在整個劇目上下很大的功夫

北青報:目前活躍在歌劇舞台上的演員里大多都是中年力量,接班的年輕演員相對較少,您怎麼看待這個現象?

陳蔚:我們20多年前培養出來的那些歌劇新生代,現在已經成為中國歌劇的頂樑柱了。在那個時間段里,他們正趕上中國歌劇蓬勃發展的機遇,所以演的劇目比較多,擔任主演的機會也比較多。除了學院的培養以外,也有各大院團高品質的劇目對他們的錘鍊,這是中國歌劇發展機遇的綜合呈現。同理,更年輕一代的歌劇演員的成長是需要機會的,現在這個機會好像還未到來。

北青報:您認為該如何去解決這個問題?

陳蔚:作為年輕一代的演員,首先要從劇目去繼承,而不能是從唱段去繼承。《中國經典民族歌劇薈萃》里,雖然演員們只是展示了一兩個唱段,但這些演員都是演出過整劇無數遍的,如果不去學整劇的話,哪怕就演這一個片段,薄弱性就會顯現出來。

另外,有些經典劇目距離年輕人的生活還是比較遠的。如何找到創作的根,找到人物和演唱這些音樂的根,還需要多方位的教和學。比如《洪湖赤衛隊》,這裡的音樂來源於楚劇地方戲的很多音調,包括它的語言都不是傳統意義上的普通話,有一些地方語言的發音在裡面,這些都需要演員在根源上掌握這個人物以及音樂的特色和演唱方法,需要去下很大的功夫。

北青報:您覺得歌劇在傳承經典與創新發展方面,面臨著哪些機遇和挑戰?

陳蔚:歌劇現在面臨最大的挑戰,就是我們要想帶樂隊、帶合唱隊的整裝整演是非常不容易的,因為這可能是幾百人的規模。現在歌劇往往是簡版了,有的減掉樂隊,有的減掉合唱,有的減掉裝置。但今年集中在京演出的這五部戲全部是整裝整演,還是很幸運的。

簡版的問題就在於,有些觀眾可能是第一次走進劇院看歌劇,看到的卻是一個不帶樂隊的版本,或者裝置是不完整的,那他對於歌劇的認識可能也就是簡版的印象,這是非常遺憾的。所以我一直堅持,只要是我們演歌劇,哪怕少演,也希望是整裝整演的完整版呈現。

精品不是說搞大製作要以精準與全力成就舞台藝術

北青報:您今年的作品涵蓋了歌劇、秦腔、音樂劇等不同劇種,在跨界執導過程中,您發現不同藝術在藝術表現和創作手法上有哪些可以相互借鑑和融合之處?這對推動精品舞台演出的發展有著怎樣的意義?

陳蔚:《生命的綠洲》我是用了歌劇的流程去排秦腔,一開始先做音樂作業,演員確實是不太適應,他們以往是差不多學會了就走戲。但是我要求他們把音樂完整弄完之後再進行響排。按照這個流程走完之後,他們發現效率更高了,按照歌劇的流程方法很科學和嚴謹。所以我是把歌劇的方法融入了戲曲作品創作過程。

但是我也從戲曲當中學到了很多,首先戲曲演員掌握的東西真的是太多了,最大的特點就是不怕吃苦。有一場戲,需要主演李梅從沙樑上滾下來,當時我設計這個動作的時候特別猶豫,因為確實有點危險。但李梅說沒問題,而且為了保證演出效果,她不能戴護膝護肘。這一次在梅蘭芳大劇院演出的時候,看到這個地方我都流淚了,他們身上的職業精神,真的是值得所有的演員學習。

戲曲有一段時間都是用大交響樂隊伴奏,這不是不可以的。《生命的綠洲》這個戲的音樂元素是從陝北民歌生髮的,講的就是陝北治沙的故事,我覺得用民族樂隊進行很好的配器應該是最有效果的。到後來大家都認為,民族樂隊更符合這個戲。

北青報:這些作品大家一看還是有您個人風格的,但是好像又能體現每部作品的藝術魅力。您是如何做到的?

陳蔚:我到哪兒都講這句話:精品不是說搞大製作。實際上我的戲都沒有大製作,而當它呈現出來都是一個精品的品質。我一直用這句話去激勵全劇組各個部門,把他們的藝術才華和智慧都要在這個戲當中發揮出來。

我的辦法是比較多的,對二度創作的把控可以說是一絲不苟。我經常用「精準」這兩個字去告誡大家,同時也告訴我自己,我們不要浪費我們的才華,當有了一個想法後,要把它精準地呈現在舞台上,也不要返工,因為返工就意味著成本的增加。所以在這種多年的思路和工作習慣下,我們的團隊跟我的配合都是比較好的。

實際上這也是比較難的一件事。這個難是你需要嘔心瀝血,全力以赴,永遠如履薄冰,因為你沒有試錯的機會。所以我們前期的工作例會是不可想像的多。當導演實際上是個「悲慘」的職業,因為你所有的想法都是靠別人實現的。好在這麼多年,我團隊的藝術家們都給了我最大的支持和對舞台藝術的敬畏。本組文/本報記者田婉婷

統籌/李洋