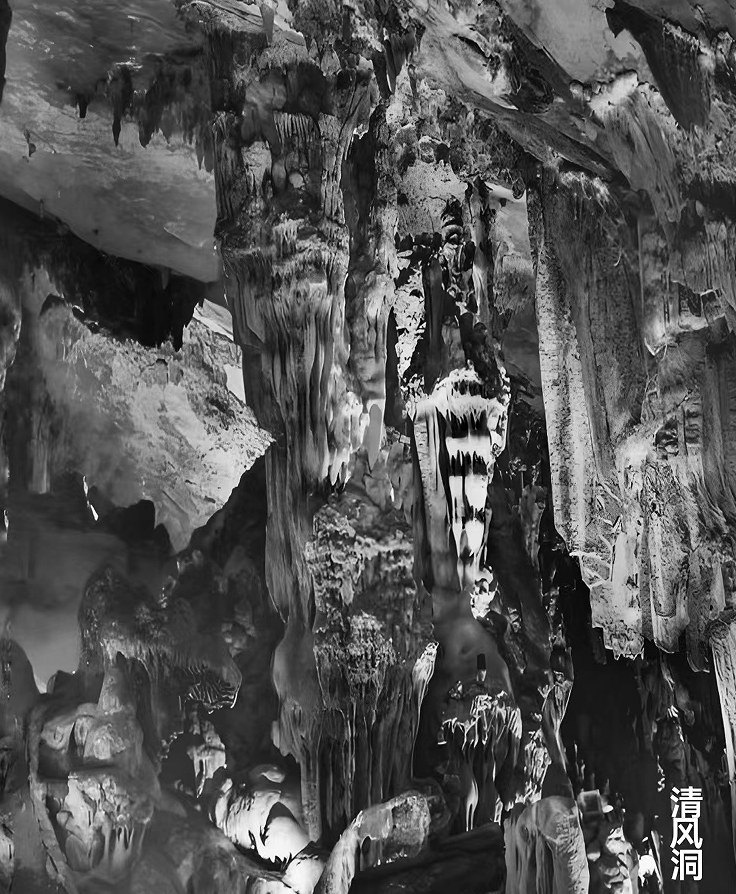

1978年底,縣文化館召開年會,各公社的文化員都參加。休會時,石屏公社文化站的王站長和我們聊起當地的軼事,說離他們公社所在地三四里地的寺磡頭大隊有座山,遠看像頂笠帽,黑黝黝的,當地百姓就叫它「鐵帽山」。在南坡半山腰有個岩洞,一年四季都有涼風往外吹,洞裡夏天涼爽,冬天溫暖,上山勞作或砍柴的人夏天都喜歡來洞口吹涼風息腳,當地人叫此洞為風洞(開發成旅遊景點後命名為清風洞)。

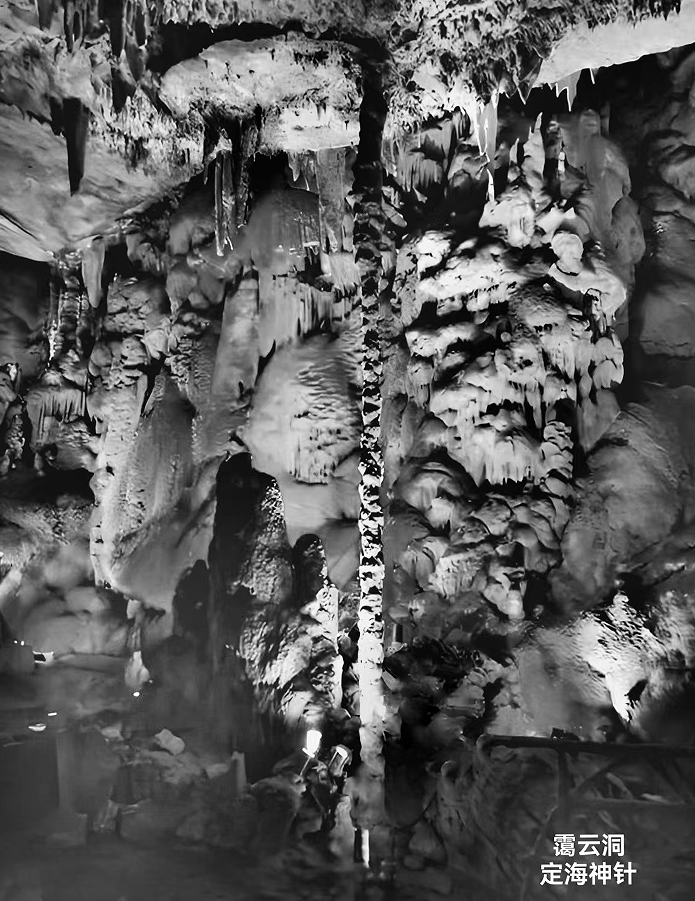

從山的南坡繞向東坡,山勢變得陡峭起來,沿彎彎曲曲的羊腸小道往上爬二里多地也有一個奇特的溶洞。每到下雨或冬天,就有縷縷雲氣從洞中逸出,裊裊上升,當地人叫做氣洞(開發成旅遊景點後命名為靄雲洞)。

據說,每年正月初一,村民們都要去這個洞玩,先在洞口放一通鞭炮,然後舉著火把進洞,說這樣做能保一年平安。我們問王站長,洞有多大多深?洞內有什麼景物?他說洞很大很深,沒有人走到底,也沒有人去丈量過,聽說洞內有很多石筍、石柱和石獅子。我們文化館攝影室的夥計們很感興趣,決定抽時間去探個「水落石出」,再拍組照片回來。

1979年剛過完春節,我們攝影室的幾個同事就同石屏文化站的王站長約好,請他帶我們一起去探洞。當年大家都沒有私家車,出門下鄉都擠坐班車,先坐到壽昌,再換班車到石屏公社。二個小時到站後,王站長早已等候多時,立即帶我們步行去三四里地外的鐵帽山。沿上山小道爬到半山腰的風洞口時,雖是二月天但因我們身背沉重的攝影器材早已全身冒汗,但一站在風洞口,一陣陣涼風吹來頓時汗止身涼。

王站長帶來許多乾糧和水,還請了二位當地老鄉做嚮導。為了安全還帶來一根長長的麻繩,綁在每個人的腰間,大家連成一串有個照應,最後每人點燃一支火把開始向洞內進發。一進洞就感到暖烘烘的,像走進一個大溫室,洞外冰天雪地,洞內溫暖如春,剛才被汗水冰涼的身體又暖和起來。我們小心翼翼提心弔膽地往前移行,洞裡沒有路,七高八低的,整個溶洞黑咕隆咚陰陰森森,我心裡直發毛,真怕什麼時候突然會竄出一野獸來。

剛走了幾步,正應了墨菲定律「怕什麼來什麼」,突然聽到「吱吱吱」像老鼠一樣刺耳的尖叫聲,好像有什麼怪物「撲哧,撲哧」向我們迎面飛來,嚇得我們哆哆嗦嗦地蹲下身來。兩個嚮導忙說:「別怕!別怕!是居宅洞裡的鱉虎(蝙蝠)不咬人,我們的火光驚動了它,它們就亂飛了。 」蝙蝠被東方人視為福氣、幸福的象徵,在西方的吸血鬼傳說中,蝙蝠可是吸血鬼的化身。 在眾人火把的照耀下,影影綽綽看見近遠處的鐘乳石群,奇形怪狀的鐘乳石千姿百態,頓刻把我們原來的恐怖心情化為進入一個猶如夢幻般的地下世界中。

我們拿出照相機準備拍片,但打開鏡頭蓋,鏡頭裡模模糊糊什麼都看不清,連焦點也對不準。一因洞裡的光線實在太暗,二因眾多火把的煙霧瀰漫,再加上當時相機還沒有電子閃光燈,所以根本就沒有辦法把洞景拍清晰。無奈,就這樣我們眾人繩牽人,人拉人磕磕絆絆,跌跌撞撞地在洞裡爬行二個多小時。照片沒有拍成,但腦袋裡整個溶洞的概貌已經基本形成。第一次探洞粗粗結束,我們同王站長商議下一次再來,他說要拍成照片舉火把肯定不行了,得想想其他辦法。這時想起,我在煤礦工作過,工人在礦井作業時戴的礦燈帽光線強照得遠,充足電使用時間長還沒有煙霧,可以借來試試。王站長說,他們石屏公社有煤礦,借礦燈的事他來辦,並約好等事辦妥了再約我們下一次探洞。

一個禮拜後,王站長來電:礦燈借好了!第二天,我們一行再去鐵帽山,這次探的是氣洞,更大更深。有個礦燈帽戴在頭上,行動更方便了,礦燈所照之處清晰雪亮。因昨天下過雨,洞內有輕霧繚繞,仿佛置身於仙境之中,洞內鐘乳石有的像動物,有的像假山,有的像垂簾石瀑,非常逼真,特別是有一根十幾米高細長的石柱特像孫悟空的「定海神針」。我們興奮地支起三腳架,在洞裡足足拍了二、三個小時,終於順利收官回城。回到文化館,連夜沖洗底片,第二天就把照片印出放大。

當年縣裡還沒有成立旅遊局,也沒有管旅遊的主管部門,我們就把照片送往縣委辦公室。據說,辦公室把這組靈棲洞的照片直接送交杭州市旅遊局,我也把靈棲洞的組照發送到上一級媒體。不久,《人民日報》海外版,浙、杭報及《旅遊天地》等多家報刊雜誌都作了專刊報道。這組照片得到杭州市領導和有關部門的特別關注。1979年7月,建德縣委根據4月與省、市有關領導及全國有關專家學者對新安江風景資源的考察評價意見,決定首先開發靈棲洞景區,並成立了「靈棲洞籌建處」。

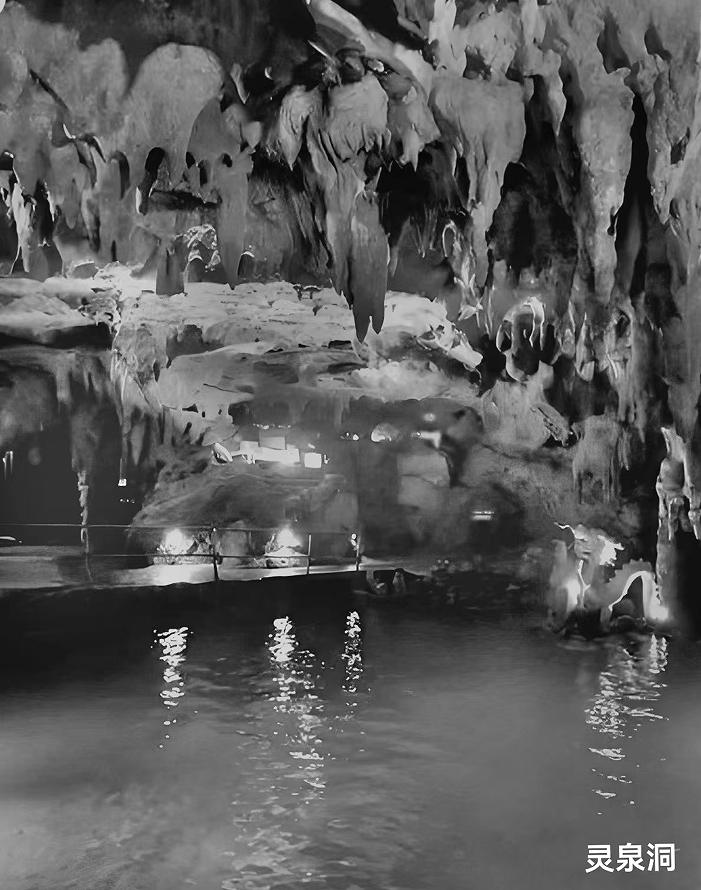

為了加快景點建設,9月中旬,縣委決定組織城建和文化部門十多人(我也參加)赴廣西桂林考察那裡早已對外開放的蘆笛岩、七星岩溶洞景區,學習了解洞景的彩燈布光、游道布局和導遊解說等有關技術問題。同年11月至12月,杭州園管會、北大、清華、同濟和浙美院等院校的專家教授先後來靈棲洞考察,並對靈棲洞景區的規劃提出指導性的建議。景區第一期工程於1980年4月5日正式動工,7月1日,清風洞首先對外開放,10月1日靈泉洞建成開放,1981年10月1日,靄雲洞建成開放。這是建德歷史上建成的第一個風景點,也是改革開放後全國最早建成的新風景點之一,受到中央、上海及各省市媒體的關注和報道。各地遊客以捷足先登為快,大批遊人湧入靈棲洞景區,僅1980年下半年就接待了8萬人次,這在建德歷史上也是空前的。

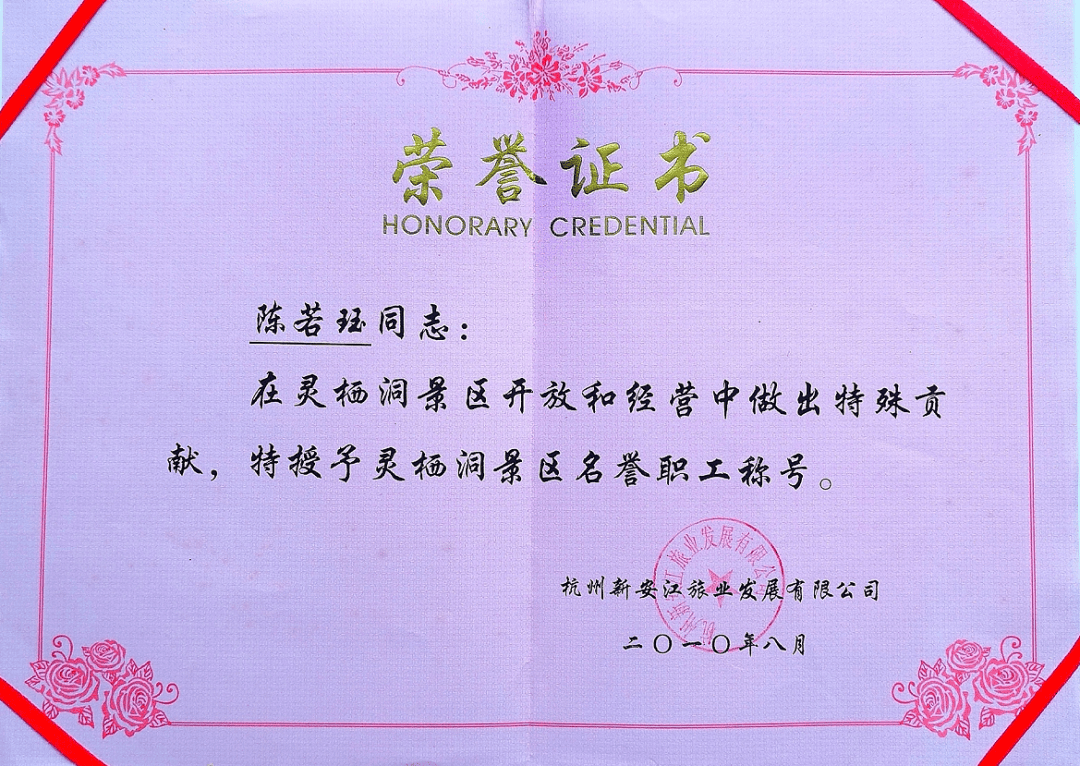

(2010年8月是靈棲洞開放三十周年,旅遊部門在慶祝大會上表彰了對靈棲洞開放有貢獻的有關單位和個人,筆者也被特授予靈棲洞風景區名譽職工稱號)

作者: 陳若珏(建德梅城人,國家群文副研究館員,中國攝影家協會會員。曾任建德市人大代表、政協委員,建德市首屆「十佳宣傳思想文化工作者」)

編輯:李宛謙