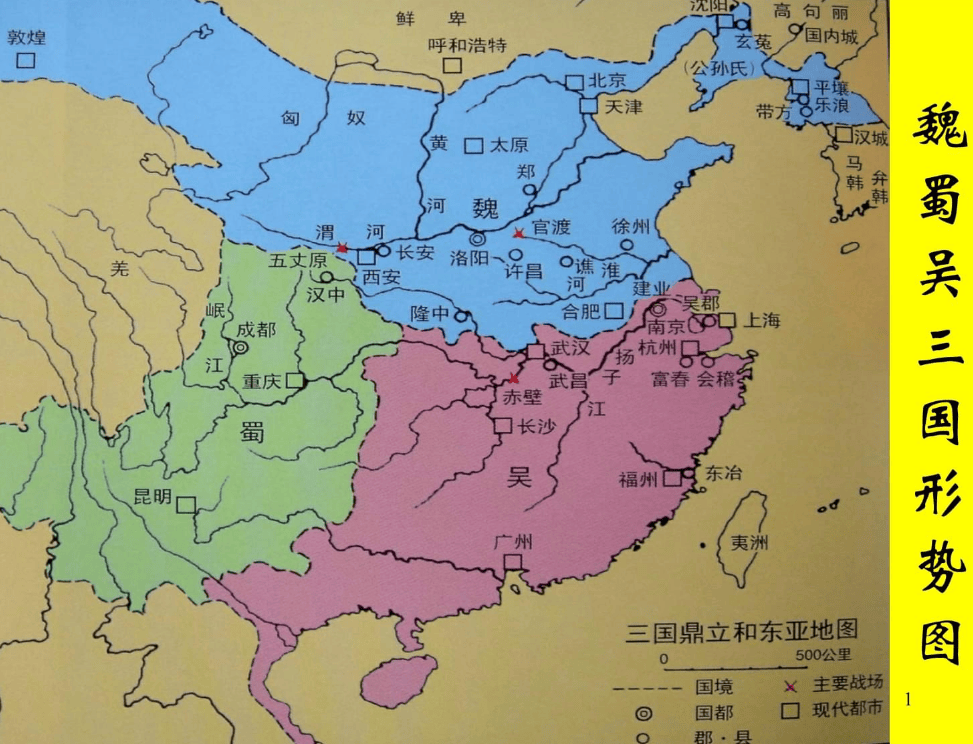

《隆中對》使諸葛亮贏得了世世代代的仰慕和讚頌。歸納起來,它的基本設想可以分為兩點:第一,分析了當時的天下大勢,提出了三國分立的思想;第二,規劃了劉備集團以「跨有荊、益」、「外結好孫權」為核心內容,北伐曹魏、興復漢室為奮鬥目標的立國大計。

數十年的三國紛爭,證明了《隆中對》「三分天下」思想的合理性,同時也證明了「跨有荊、益」思想的不合理性,《隆中對》的設想最終只實現了一半。它的成功和失誤引起了古往今來的人們的反覆思考。「三分天下」的設想為什麼能與以後歷史的發展相吻合?也就是《隆中對》成功的原因是什麼呢?

在封建社會裡,自然經濟占統治地位,各地區之間缺乏密切的聯繫,所以封建經濟的發展具有局部性和地區性的特點,也就是說,各地區之間的經濟發展有著嚴重的不平衡性。因此,封建社會的統一大帝國,遠不是現代意義上的用經濟紐帶聯結而成的整體性的統一,而基本上是一些軍事的和行政的聯合體,即某一政權運用自己所掌握的強有力的軍隊和龐大的官僚機構對全國的暴力支配。

恩格斯說:「在任何時候和任何地方,都是經濟的條件和資源幫助暴力取得勝利」。如果用這種經濟觀點來考察封建社會的統一與分裂的基礎,那麼所謂統一,無非是某個社會集團利用經濟比較發達、交通比較方便的地區對其他地區的控制。而所謂分裂,不過是由於某種特殊的社會條件,使各地區之間的經濟發展趨於平衡,而達到近似勢均力敵的狀態在政治上的反映。它根源於經濟區域之間的對抗。

三國時期是中國封建社會史上少見的,在完全沒有外族入侵的情況下,由於社會內部各種因素的相互作用而形成的一個典型的分裂時期。因此,考察一下漢魏之際的經濟形勢,應該是解決我們前面所提出的問題的關鍵。

由於優越的土壤和灌溉條件,關中和山東地區一直是秦漢時期中國經濟的重心所在。秦、漢帝國都是以這一地區作為自己的基礎的。張良說,關中「南有巴蜀之饒,北有胡苑之利」,「金城千里,天府之國」,占據關中可以「阻三面而固守,獨以一面東制諸侯」。楚漢戰爭的時候,蕭何在關中辛苦經營,「給食不乏」,終於使劉邦取得了最後勝利。兩漢之際,山東地區的經濟得到了比較迅速的發展,光武復興以後,即使關西之人把關中吹得天花亂墜,劉秀最後還是定都洛陽,依靠山東地區建立了自己的統治。

由此可見,秦、漢帝國,主要是依靠關中和山東地區來對其他地區,特別是對當時還處於「火耕水耨」的落後狀態的長江流域進行統治的。這兩個聯結在一起的地區構成秦、漢大一統帝國的支柱。

但是,東漢末年的軍閥混戰,卻使北方特別是關中和山東地區的經濟遭到了極大的破壞。漢末,「三輔民尚數十萬戶」。董卓的部將李傕、郭汜放兵劫掠,攻城剽邑,結果「強者四散,羸者相食,二、三年間,關中無復人跡」。山東地區由於是軍閥混戰的主要戰場,所遭破壞更為慘重。董卓挾駕西遷時,一把大火,洛陽及周圍二百里被夷為廢墟,千年古都,毀於一旦。此後「關東諸州郡起兵,眾數十萬,……諸將不能相一,縱兵抄掠,民人死者且半。」東漢時徐州殷富,「戶口百萬」,曹操攻破陶謙,肆行殺戮,自泗南以至夏丘,雞犬不留,「墟邑無復行人」;青州刺史焦和參加內戰,「州遂蕭條,悉為丘墟」。

戰亂和疾病使北方人口急劇下降,「名都空而不居,百里絕而無民者,不可勝數」,一直到曹魏立國以後,當時人還說「今大魏奄有十州之地……計其戶口,不如往昔一州之民」。與此同時,土地大量拋荒,中等的土地都沒有人耕種。在這種情況下,不僅平民百姓的生活沒有保障,甚至軍閥部隊的糧食都難以維持。「袁紹之在河北,軍人仰食桑椹,袁術在江、淮,取給蒲贏」。連曹操也常常乏食,以至於到了尋三日糧而不可得,不得不雜以人脯的地步。

就在北方地區經濟遭到巨大破壞的同時,長江流域特別是荊、揚兩州,卻得到了比較迅速的發展。西漢時,長江以南還是相當落後的,所謂「楚越之地,地廣人稀,飯稻羹魚,或火耕而水耨」。及至東漢,牛耕技術傳入南方,芍陂鏡湖等一系列水利工程的興修,極大地改善了江南地區的生產條件。江南地區的人口東漢較西漢也有大幅度增加,如三吳地區增加了近十五萬,丹陽郡增加了二十二萬五千,零陵郡增加了八十二萬三千,而豫章郡竟增加了一百三十一萬六千之多。

黃巾起義以後,北方兵戈相尋,江南地區卻相對平靜,因此北方人民紛紛渡江避難。《三國志·魏志·衛頻傳》:「關中膏腴之地,頃遭荒亂,人民流入荊州者十萬餘家。」山陽王粲、琅邪諸葛亮、潁川司馬德操以及徐庶等大批名士也都紛紛避亂荊州,遂使荊州人物薈萃,學風蔚然。「沃野千里」的江東,江北士民流入者更不可勝計。查孫吳名臣中系漢末避難渡江者,就有呂蒙、胡宗、周訪、諸葛謹、徐盛、是儀、滕胤、張昭、嚴峻、步隲、濮陽興、趙達、劉惇、孔愉及周瑜、魯肅等人。他們往往攜帶宗族,甚至部曲家兵。如魯肅渡江時就是「使細弱在前,強壯在後,男女三百餘人行」。大量北方士民渡江南下,不僅使南方增加了勞動力,也帶去了中原地區的先進生產技術和文化,這對江南地區的開發,有重要的意義。

東漢末年,長江流域的經濟發展已經達到相當高的程度,它的富庶引起了人們的普遍稱羨。魯肅說:「荊楚……外帶江漢,內阻山陵,有金城之固,沃野萬里,士民殷富,若據而有之,此帝王之資也」。左思在《吳都賦》中則這樣描繪江東地區的繁榮:「四野則畛啜無數,膏腴兼倍,原隰殊品,窊隆異等,象耕鳥耘,此之自與,穱秀菰穗,於是乎在。煮海為鹽,采山鑄錢,國稅再熟之稻,鄉貢八蠶之綿」。這說明當時的長江中下游地區,已經具備了割據自守的經濟條件。

位於長江上游的益州,它的開發比荊揚地區還要早些。戰國末年,秦將司馬錯曾以「其國富饒,得其布帛金銀,足給軍用」為由,建議取蜀以為伐楚之資。自李冰父子修建都江堰以後,成都平原「沃野千里,……水旱從人,不知饑饉,時無荒年,天下謂之天府」。東漢末年,中原大亂時,蜀土比較安靜,社會經濟沒有遭到大的破壞。「蜀土富實,時俗奢侈,貨殖之家,侯服玉食」。所以,許多高明之士多勸劉備圖取益州作為立國的基礎。龐統勸劉備說:「今益州國富民強,戶口百萬,四部兵馬所出必具,寶貨無求於外,今可權藉以定大事」;諸葛亮在《隆中對》中也說:「益州險塞,沃野萬里」。可見,在當時人的心目中,益州之富,不下荊揚。

總而言之,東漢末年迄三國初年,南北兩方的經濟發展具有不同的特點。關中和山東作為一個基本經濟區曾經支配長江流域達幾百年之久。但是,經過殘酷的戰爭破壞之後,這裡的經濟處於崩潰狀態,使任何一個社會集團都暫時無法利用這一地區去支配和控制其他的經濟區,從而建立一個統一的大帝國。而長江流域的益州和荊、揚地區,社會經濟都在東漢以來的基礎上得到了相當大的發展。這兩個地區的開發,削弱了占統治地位的北方地區的經濟霸權。雖然益州和荊揚這兩個經濟區域在當時任何一方都不能單獨與中原抗衡,但二者的聯合卻足以造成一個攻雖不足、守則有餘的局面。從總體上來看,益州、荊揚和中原這三個相互對抗著的經濟區已基本上形成,正是在這個基礎上,才有可能產生魏蜀吳三國鼎立的局面。

《隆中對》的成功之處,就在於諸葛亮透闢地分析了當時的政治、經濟發展形勢,預見到了三分天下局面的必然產生,並要求劉備集團站在時代潮流前面努力爭取這種局面的實現。這反映了諸葛亮所具有的第一流政治家的非凡的洞察能力。但是,三足鼎立剛剛實現不久,歷史的發展就脫離了《隆中對》所設計的軌道。荊州丟失於前,夷陵大敗於後,諸葛亮沒有實現「跨有荊、益」的計劃,從而他的兩路出兵、北伐曹魏、興復漢室的遠大抱負也未能實現。諸葛亮雖然壯志未酬,但卻吸引了人們反覆探求:釀成這一悲劇的原因是什麼呢?

不難看出,「跨有荊、益」是《隆中對》所規劃的全部立國大計的支點。「外結好孫權」也好,出師北伐也好,都是以「跨有荊、益」為基礎的。然而恰好這個支點,正是《隆中對》的失誤之處。表面看來,荊州的丟失是因為關羽的剛愎自用,驕傲輕敵。其實,這裡有著深刻的歷史必然性。

荊、益兩州並不是聯結為一個整體的經濟區域。當時,這兩個地區基本上是處於對抗的狀態,任何一個社會集團都無法利用荊州去控制益州,或者反過來利用益州來控制荊州,從而把自己的政權建立在兩州之上。

首先,益州是一個險固四塞的獨守之國,益州地區的地理形勢使它成了一個幾乎與外界無緣的孤立世界。西面的邛崍山、大雪山,南面的婁山,特別是北面的秦嶺、大巴山和東面的巫山,象一圍高聳入雲的牆壁環抱著四川盆地,隔斷了它與中原和長江中下游的聯繫。同時,這個地區氣候適宜,土壤肥沃,資源豐富,經濟發達。易守難攻的地理形勢和豐富多樣的自然資源,使四川很容易以獨立的和自給自足的方式而存在。梁啟超說:「以政治地理細校之,其稍具獨立之資格者有二地,一曰蜀,二曰粵。……蜀,揚子江之上游也,其險足以自守,其富足以自保。」因此,四川「每天下亂,則常獨立,而其滅亡最後」。

在中國封建社會的歷史上,建立於四川地區的割據政權是很多的,西漢末年的公孫述,三國時期的劉備,西晉末年的李特,五代時期的王建和孟知祥,元末的明玉珍和明末的張獻忠,都曾在這裡建立過自己的獨立王國。這些事實,足以說明它基本上是以一個獨立經濟區的姿態而存在的,其他地區要想支配它,把它置於自己的控制之下,是一件很不容易的事情。

其次,荊、益之間的交通極為不便,也是不能形成「跨有荊、益」局面的重要原因。在兩州之間,橫亘著著名的巫山山脈。那裡是崇山峻岭,沒有陸路可通。當年吳蜀夷陵大戰時,劉備敗歸白帝,鎮守江北的黃權就因為退無後路而不得不投降了曹魏。

本來長江橫貫荊、益,可以成為兩者之間的交通孔道,但從益州東部重鎮永安,到荊州西部重鎮西陵,其間長達二百餘里,長江橫切巫山山脈,形成了舉世聞名的長江三峽。三峽兩岸崖壁峭立,江面奇窄,水流湍急,加上崖壁崩塌嚴重,江中灘礁縱橫,航行十分困難。特別是瞿塘峽西口的灩澦灘,橫鎖江心,更為航運大患。有人說,三峽是世界上航行最困難的一個地區,這並非誇張之辭。

夔門灩澦堆舊影

交通的方便與否,是一個地區能否有效地控制另一個地區的先決條件。荊、益之間複雜的地理和水文形勢,給用兵、運輸等帶來了極大的困難。「其郊境之接,重山積險,陸無長轂之徑;川厄流迅,水有驚波之艱。雖有銳師百萬,啟行不過千夫;舳艫千里,前驅不過百艦」。因此,表面看來,荊、益二州接境毗連,經濟富庶,是一個爭王圖霸的理想場所。但由於交通如此不便,實際上這兩個地區卻很難互相聯繫,桴鼓相應,而成為兩個天然的對抗地區。

可見,「跨有荊、益」的計劃只不過是一個不切實際的空想。如果蜀國奠都江漢,用荊州作為基本經濟區來支配益州的話,其無法成功是很明顯的。因為,益州既然能夠一次又一次地對抗強大的中原王朝,自然也完全有力量來對抗一個勢力要弱得多的荊州。還在劉備駐兵公安的時候,孫權向他建議共取巴蜀。劉備以「益州民富強,土地險阻,劉璋雖弱,足以自守」為由,「拒答不聽」。《九州春秋》說這是劉備「欲自圖蜀」的藉口,固然不錯,但劉備所說也並非全是謊話。假如不是張松、法正出謀劃策,「裡通外國」,假如不是劉璋愚蠢至極,開門揖盜,劉備以荊州一地,數萬之兵,圖取益州,真是談何容易。

劉備打敗劉璋,取得益州的統治權以後,立即把自己的戰略重心從荊州轉移到了益州,留下關羽一支孤軍鎮守江陵。這並非劉備、諸葛亮不重視荊州,而是不能以楚制蜀這一客觀形勢使然。諸葛亮把戰略重心轉移到益州後,一方面由於益州的地理形勢「於進取不甚宜」,另一方面由於當時的荊州「外帶江漢,內阻山陵,有金城之固,沃野萬里,士民殷富」,號稱「地方數千里,帶甲十餘萬」,經濟力量並不比益州弱多少。諸葛亮在益州南征北戰,大小戰爭以百數,而所動用的兵力,最多不過十來萬人,與荊州的兵力基本相等。因此,要想以益制荊,從而形成「跨有荊、益」的局面,也是不可能的。

我們說「跨有荊、益」是《隆中對》的失誤,除去荊、益兩州在經濟上的對抗之外,還因為「跨有荊、益」和「外結好孫權」之間存在著深刻的、不可調和的矛盾。

在當時的形勢下,吳蜀聯盟政策在很大程度上決定著兩家的生死存亡。對這一點,當時不少人都有清醒而深刻的認識。如蜀漢大臣宗預對孫權說:「蜀土僻小,雖雲鄰國,東西相賴,吳不可無蜀,蜀不可無吳」。對此,孫權極為嘆賞。公元229年,孫權在建康稱帝,遣使報蜀。以興復漢室為己任的諸葛亮對孫權這種大逆無道的犯上行為不僅沒有奉辭伐叛,反而以「權有僭逆之心久矣,國家所以略其釁情者,求掎角之援也」之詞來勸慰要求「斷其盟好」的部下,並「遣衛尉陳震慶權正號」。可見,聯吳政策在諸葛亮的頭腦中占有很重要的地位。縱觀諸葛亮一生,可以說他是始終積極奉行這一政策的。

然而,荊州卻是處理吳蜀關係的焦點。這是因為荊州「山陵形便,江川流通,誠是〔東吳〕國之西勢」,東吳若不占據荊州,就很難立國。早在孫堅、孫策時期,東吳就已經開始規略荊州。赤壁之戰以後,劉備以荊州牧屯據荊州要地公安,不過擁有幾萬兵力,已使「占據江東,已歷三世,國險而民附,賢能為之用」的孫權心懷畏懼,「進妹固好」。

從歷史上來看,東晉時期的數次「荊揚之爭」,總是上游打敗下游。占據荊州的權臣,不必擔任中央的要職就可以遙制朝政,專權自恣。晉代何充曾經說過:「荊楚,國之西門,戶口百萬,北帶強胡,西鄰勁蜀,經略險阻,周旋萬里,得賢則中原可定,勢弱則社稷同憂,所謂陸抗存則吳存,抗亡則吳亡者。這些充分說明,荊州對於要地。如果蜀漢「跨有奠都建康的東吳來說,「乃社稷安危之機,非徒封疆侵陵小害也」,可謂決定生死存亡之荊、益」,吳蜀兩國之間就失去了平衡,對這樣一個重要地區,孫權當然不會掉以輕心,而是必定要下死力爭奪的。如果東吳不能占有荊州,那麼西部門戶大開,最大的威脅乃是劉備而不是曹操。所以,奪取荊州是孫權實行聯蜀抗曹政策的根本前提。

這樣,《隆中對》的「跨有荊、益」就和「外結好孫權」的政策發生了尖銳的矛盾。所以要實現吳蜀聯盟共抗曹魏,就必須讓荊州歸屬東吳。除此之外,沒有別的選擇。諸葛亮畢竟是高明的。在「跨有荊、益」和「結好孫權」不能並存的時候,他沒有固執己見。在劉備集團入主益州以後,諸葛亮似乎就已經意識到荊州非蜀漢可能統屬。所以,當關羽發動旨在鞏固荊州的襄樊之戰的時候,諸葛亮沒有派一兵一卒前去增援。

章武元年,劉備發動了爭奪荊州的夷陵之戰,結果猇亭大敗,逃回白帝,不久病死永安。對此,諸葛亮無可奈何地說:「法孝直若在,則能制主上,令不東行」。可見諸葛亮對爭奪荊州並不抱積極態度。劉備剛剛死去,諸葛亮就派鄧芝使吳,承認了孫權對荊州的占有,恢復了聯盟關係。從此以後,蜀漢再也沒有奪取荊州的打算。荊州成了孫權的實力範圍,吳蜀聯盟也就一直維持到蜀漢滅亡。諸葛亮之所以要這樣做,乃是因為「結好孫權」畢竟要比「跨有荊、益」重要得多。失掉荊州,還可以立國巴蜀,但若不同東吳結盟,共抗曹魏,三國鼎立的局面就很難維持。

總之,對蜀漢來說,荊州的丟失,並非由於關羽的麻痹大意,而是當時「跨有荊、益」完全沒有實現的條件,以此為基礎的兩路出師北伐的計劃當然也只能落空。因此,諸葛亮的悲劇是從《隆中對》開始的,它有著深刻的歷史必然性。(原載《文史哲》1986年第3期)

《中國歷史評論》編輯部選編