1938年蔣介石挖開黃河,到底消滅了多少日軍?真實數據你可能不信

閱讀前,誠邀您點擊一下「關注」,方便您接收更多精彩內容,感謝您的支持!

1938年5月19日,侵華日軍攻陷徐州並沿隴海線向西推進,鄭州的防禦形勢變得異常嚴峻。

在這種背景下,蔣介石為了阻止日軍的進一步西進,做出了一個極具爭議的決定。

他下令扒開位於鄭州市區北郊17公里處的黃河南岸渡口——花園口,導致人為的黃河決堤改道,進而形成了大片黃泛區。

那麼,蔣介石「以水代兵」的決策,到底消滅了多少日軍?又給沿岸百姓造成了怎樣的災難呢?

花園口決堤

1938年5月19日,徐州陷落。

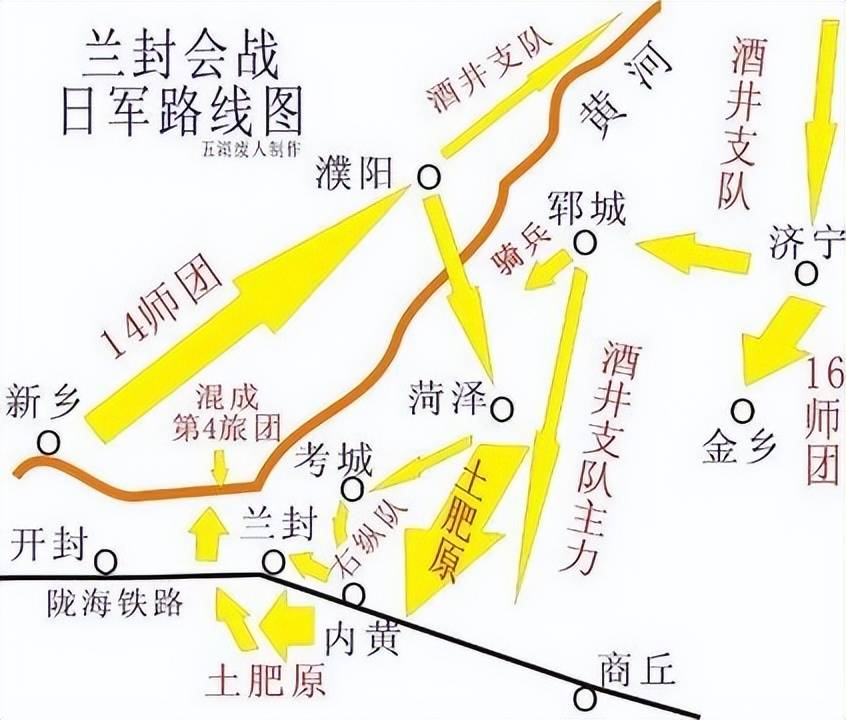

5月23日,日軍直指蘭封,國軍精銳部隊在短短數小時內遭遇重創,防線迅速瓦解。

蘭封會戰結束,河南東部的廣袤平原也逐步落入敵手。

國民黨軍隊主力撤離豫東後,土肥原師團乘勝追擊。

6月4日,日軍奪取蘭封,並截斷了隴海鐵路這一交通命脈。

與此同時,日軍十六師團沿隴海鐵路兩側迅猛西進,與北上的土肥原師團形成夾擊之勢。

6月6日,開封告急,兩路日軍會師於此。

6月9日,中牟亦難逃厄運,落入敵手。

日軍沿隴海線步步緊逼,使得鄭州這一平漢與隴海鐵路的交匯重鎮,陷入了危機。

鄭州若失,日軍南下則武漢危矣,西進則西安岌岌可危,進而對西北與西南地區構成極大威脅。

可能導致中國軍民,失去賴以支撐長期抗戰的後方基地。

6月9日,面對日軍步步緊逼的嚴峻形勢,國民政府採取了「以水代兵」的手段。

當日,命令下達,位於河南省鄭州市北郊17公里處黃河南岸的花園口渡口被強行扒開。

這一行動史稱花園口決堤,亦被稱為花園口慘案。

它與長沙大火、重慶防空洞慘案,並稱為中國抗戰史上的三大慘案。

黃河的決堤,雖然暫時地阻礙了日軍的西進步伐,但其代價卻是無比沉重的。

洪水如猛獸般肆虐,席捲了豫、皖、蘇三省共計44個縣市。

廣袤的土地被滔滔黃河水淹沒,超過54萬平方公里的區域淪為沼澤。

據不完全統計,有89萬人在這場災難中溺亡,超過千萬的百姓被迫背井離鄉,流離失所。

洪水退去後,留下的是一片荒涼與貧瘠,黃泛區成為了那個時代難以磨滅的傷痛記憶。

那麼,蔣介石的這招「以水代兵」,到底消滅了多少日軍呢?

日本防衛廳戰史室編纂的《中國事變陸軍作戰史》中的數據顯示:「第二軍有關戰死人數為七千四百五十二名。」

7452名日軍死亡,卻有89萬同胞葬身黃河。

這一數據對比,實在諷刺。

軍事意義

普遍輿論認為,花園口決堤無疑是中國抗戰史上一場令人痛心的災難,給人民的生命與財產安全造成了不可估量的損失。

然而在軍事戰略的考量中,這一決策也被認為具有一定的積極意義。

但問題是,這場慘案在軍事上的價值究竟有多大?

淹死89萬同胞,沖毀1000多萬百姓的家園,所換來的「軍事價值」,是否值得?

有一些觀點認為,花園口決堤遏制了日軍的西進勢頭,為武漢的防禦部署爭取了時間,並且迫使日軍調整了對武漢的進攻路線。

那麼,事實真的如此嗎?

審視日軍的作戰部署與行動軌跡,不難發現,當日軍抵達中牟、尉氏一線時,執行了方面軍於6月6日下達的停止追擊指令。

而花園口黃河大堤挖掘工作,是6月6日才開工的。

換言之,日軍停止追擊,並非受黃河泛濫之阻。

即便沒有這場人為洪災,日軍西進亦會在此止步。

決堤工作晝夜不息,規模宏大,而日軍就在附近活動,自然很容易就能察覺到。

花園口決堤初期,水流慢,影響範圍有限。

至11日上午,洪水前沿距鐵路線都還有一段距離。

這也就是說,中牟日軍完全有時間組織撤退。

洪水直至14日晚才迫近尉氏地區,那裡的日軍第十六師團,更是有充足時間向東撤離。

因此可以說,日軍在西線追擊的停止,是其自主戰略考量的結果,與花園口決堤並無直接關聯。

日軍占領南京後,大本營陸軍部即著手探討,針對武漢的戰略布局。

1938年5月底,已經有了詳盡的作戰籌備藍圖。

6月18日,大本營連續發布兩項指令,明確指出:「大本營準備以初秋為期攻占漢口。」

7月,華中派遣軍根據指令進行了戰略重組,武漢戰役的作戰準備工作全面就緒。

7月14日,華中派遣軍正式下達《中支作命甲第一號》指令,各參戰部隊高度集結,蓄勢待發。

8月22日,大本營再頒《大陸命第一百八十八號》,日軍隨即從長江兩岸同時向武漢發動進攻。

回溯至此,不難發現,日軍的武漢進攻計劃及其執行,完全遵循了既定安排。

即便是在6月9日,花園口決堤引發洪水泛濫的背景下,也未有絲毫延期。

由此可見,花園口決堤並未成為影響日軍武漢進攻計劃的關鍵因素。

要說此舉為中國軍隊爭取到了防禦準備時間,多少有些牽強。

至於花園口決堤,是否改變日軍武漢進攻路線的說法,實際上也缺乏確鑿依據。

自日軍深入華北後,國民黨高層確實擔心日軍,可能借平漢鐵路迅速南下,直指武漢。

尤其在徐州會戰尾聲,日軍西進追擊的態勢,更加深了這一擔憂。

1938年4月,日本大本營陸軍部在籌謀武漢戰役時,確實曾有過這樣的構想。

雙路並進,一路沿平漢路南下,一路溯長江而上。

然而,這一構想很快就因現實情況而被放棄了。

彼時,華北地區的八路軍游擊戰如火如荼。

不僅大量牽制日軍,更使平漢路沿線交通頻繁受阻,嚴重影響了日軍兵力投送與物資補給。

鑒於此,日軍最終決定集中優勢兵力,沿淮河與長江一線推進。

此舉既優化了兵力配置,也便於華中派遣軍的統一指揮。

誠然,花園口決堤引發的黃水泛濫,對日軍的戰略部署產生了一定影響。

原本計劃沿淮河進攻的日軍,因洪水肆虐導致行軍與補給困難。

於是不得不調整策略,將主攻方向轉向長江沿線。

但是,日軍放棄了主力由平漢線南下進攻武漢的主張,是基於戰場實際情況的主動應對。

外界揣測的花園口決堤,直接導致日軍改變進攻路線,這是缺乏根據的。

決策過程

花園口決堤,顯然是經過國軍長時間的權衡做出的決定。

但從結果來看,這一決策應該說是得不償失的。

那麼,這樣犧牲巨大的決策,究竟是怎樣提出的呢?

抗戰初期,面對日軍的步步緊逼,國民黨高層屢次構想,利用黃河天塹作為戰略屏障。

特別是1937年深秋,德州防線告急後,韓復榘奉命扼守黃河防線。

他認為,單憑黃河自然之險,難以遏制日軍北上的鐵蹄:「濟南與黃河僅一堤之隔,北岸幾無迴旋餘地,唯有採取非常手段,決堤放水,借黃河之威阻敵南下,方為上策。」

此言雖被視為消極防禦之論,卻也反映出國民黨內部的軍政官員,想要利用黃水泛濫阻敵人攻勢的願望。

隨著戰局演變,1938年徐州淪陷,日軍南北戰場連成一片,中國抗戰形勢愈顯嚴峻。

同年5月21日,姚宗馬將軍提出在黃河劉莊朱口段實施決堤計劃。

即便不能直接淹沒敵軍,也能緩敵攻勢,為我方爭取時間。

隨著戰局持續惡化,何成璞、劉仲元、羅仁卿、黃新吾等多位官員,再次將目光投向黃河。

頻繁提議利用決堤策略,借黃河之力抗敵。

再者,歷史長河中,以水為兵的策略屢見不鮮。

水,既可作為護城河防,也是實施水淹戰術、決堤灌敵的犀利武器。

自春秋戰國以來,水攻策略便頻繁登場,被歷代軍事家靈活運用。

黃河以其浩渺之勢,成為了歷史上被人為開掘,用以軍事目的最多的水系。

有記錄顯示,歷史上利用黃河實施水攻的案例高達十三次。

最早的一次,可追溯至戰國時期,楚國對魏國的戰爭中。

而距花園口決堤事件最近的一次黃河人為決堤,則發生在1933年的土匪混戰中。

還有一個不容忽視的事實是:早在1937年末,日軍就有意利用黃河泛濫作為戰略手段。

在橋本群中將的回憶錄《回想應答錄》中,他曾提及:「第二軍要渡河進攻山東,是大事業。如果黃河水漲,華北五省則以天然大障礙隔絕。但謀略須呈報中央,這是櫻井最得意的地方,不料敵方卻先下手。」

若上述記載真實可信,那麼就說明,日軍未能決堤黃河,並非沒有打算,而是錯失了先機。

黃河防線綿長,國民政府自知沒有能力防守,又擔心日軍可能會利用黃河為武器。

多方考量之下,決定先發制人,實施了花園口決堤的策略。

慘痛後果

鑒於決堤行動的重大影響,其保密性至關重要。

一旦消息走漏,不僅會動搖抗戰軍民的士氣,還會影響國民政府的公信力和形象。

同時,決堤計劃醞釀之時,黃河北岸已落入敵手。

日軍時刻用望遠鏡和探照燈,嚴密監視南岸我軍的一舉一動。

在這樣的背景下,保密工作稍有疏忽,整個決堤策略便失去了戰略價值。

因此,該決策的制定與實施均在極度保密的情況下進行,知情者很少。

決堤前夕,執行任務的39軍,構築了隱蔽工事與交通壕溝於堤岸內側。

同時嚴令官兵面對可能的日軍空襲或探照時,務必保持冷靜,避免任何泄露行蹤的響動。

對於當地居民與參與決堤的士兵,只告知他們是要利用水勢,阻擋即將自進犯的日軍。

花園口決堤後,雖然《申報》等國內大多報紙,都統一口徑,聲稱決堤是日軍轟炸導致的。

但國內外仍有一些新聞界人士,察覺到了此舉背後的真實目的。

6月17日,法國激進社會黨喉舌《共和報》發表評論,就黃河花園口決堤事件發表了獨到見解:

「昔日,法國國王路易十四入侵荷蘭之時,荷蘭人曾以決堤之策作為自衛手段,雖一時國內洪水肆虐,卻成功捍衛了疆土安全。歷史總是驚人地相似,當一個民族面臨存亡絕續的危急關頭,利用自然之力如洪水與嚴冬,作為抵禦外敵的手段,又怎能被視為異端?如今,中國似已決心釋放兩大自然巨龍——黃河與長江,以之作為對抗日軍的致命武器。即便需以十倍中國民眾之犧牲,換取一名日軍之生命,亦被視為堅定抗戰意志的體現。」

在花園口實施決堤之際,新編第八師特別部署了一個團的兵力,在周邊區域執行警戒任務。

他們謊稱日軍即將逼近,將周邊十公里範圍內的民眾妥善隔離,並安全疏散。

儘管國民黨政府提前進行了疏散,但範圍相當有限,僅覆蓋了花園口附近的幾個縣市。

然而,黃河決堤後,其影響卻迅速擴散至數十個縣市,導致黃泛區廣大民眾深陷災難之中。

此次災難波及的總面積接近3萬平方公里,黃泛區內約有500萬人受災。

其中390萬人被迫背井離鄉,外出逃難。

同時,約2000萬畝耕地被洪水淹沒,損失慘重。

洪水無情,許多百姓因疏散不及,溺死於洪流之中。

黃河之水肆虐,泥沙淤積,環境惡劣至極,蚊蟲因此大量繁殖。

加之大量遺體未能得到妥善處置,難民們被迫露宿於荒野之中。

霍亂、傷寒與痢疾等傳染病迅速擴散,其中霍亂尤為猖獗。

花園口決堤後,開封迅速成為霍亂的重災區,死亡人數之多,觸目驚心。

同時,也有不少人因洪水圍困,被迫棲身於樹梢、高地、屋頂乃至木筏之上。

甚至漂浮於水中,在飢餓、疲憊、毒蟲侵襲以及無盡的恐懼與絕望中死去。

而那些勉強逃脫的倖存者,也只能踏上逃荒之路,流離失所。

種種人間慘劇,難以盡述。

參考文獻

馮曉蔚《炸黃河鐵橋、決花園口大堤真相》

熊先煜、羅學蓬《我是炸黃河鐵橋扒花園口的執行者》

李富中、張雁、張東升《花園口決堤死亡人數之新考》

本文由「文史江山」原創,已開通全網維權,未經授權不得轉載,侵權必究!