書畫時代風格的形成,是和當時的政治經濟、生活習慣、物質條件等有密切關聯的,就是說不能脫離它的時代背景。試言寫字,自古至今就有過許多變化。宋以前人寫字,席地而坐,一手拿簡冊,一手懸肘揮寫。後來用高桌子,手和臂的姿勢以及執筆的方法也隨之而改變。再後由於科舉制度的盛行,不同時期的考試規定,對書法提出了不同的要求。明代規定雖要寫小楷,但書體還未限制。

由於寫小楷筆鋒活動的範圍有限,手指握管離開筆毫的距離變近了,手臂也隨著貼著桌案。清代試卷到康熙以後更為嚴格,要求行行齊整,字字勻稱,劃平豎直,又光又圓,於是連手腕都挨著桌面了,形成了所謂館閣體的書風。這固然屬於科舉仕祿範圍的現象,但即是在野的文人、方外的僧道,由於種種關係的影響,也常無形中反映出那一時期的風氣。若問某時代的書風究竟是怎樣,這便須把各代的字跡擺出來觀摩比較,才能理會。只憑觀摩,不作有意識地比較分析,不會看出差別;而只從理論上講求差別,不多接觸實物,也仍然是空談而已。

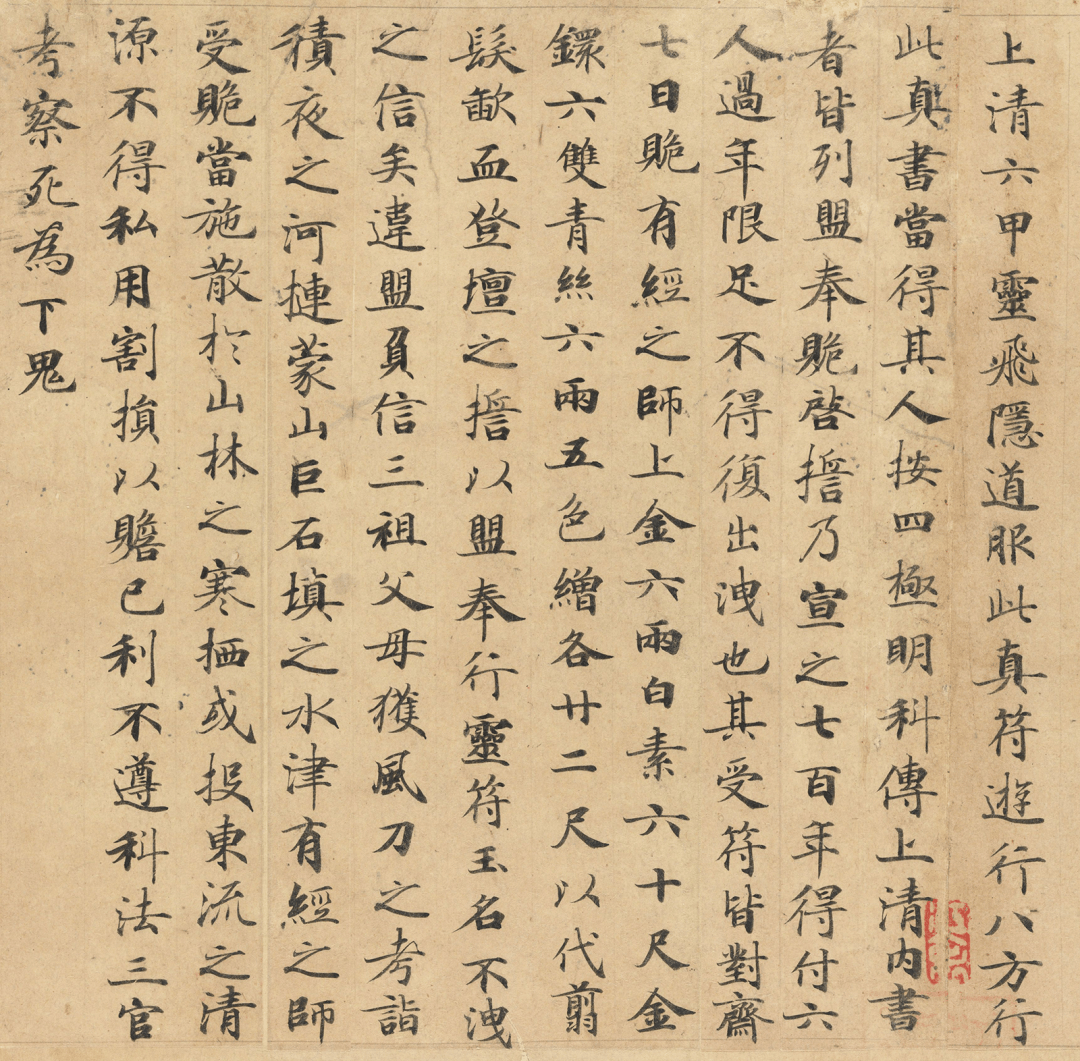

唐·佚名 《靈飛經》局部

再以法書為例,不僅書法本身關係重要,即從文學方面來看,不論是詩是文,詞彙的運用,事跡的敘述,思想情感的表達,也都能看出它的時代風格。例如陸機《平復帖》的句法語氣,在明朝人的信中是不會有的。再就書札行款格式來說,自晉唐至明清也有很大的變化,連稱呼都不相同。今天我們用「千古」作為對死者的哀悼,明代卻用來對生人表示尊敬。清人書畫題款慣用的「某某仁兄雅屬」,明人是不會這樣寫的。不同時代的字,筆劃也不同。武則天時新創的字,不可能在南北朝時出現。古代寫本、刻本的書籍可以憑避諱字來斷定朝代,這種鑑別方法對書畫又何嘗不適用?還有作者的生卒年代、作品中所反映的生活中制度等等,也都直接或間接有助於判斷時代、區別真偽。

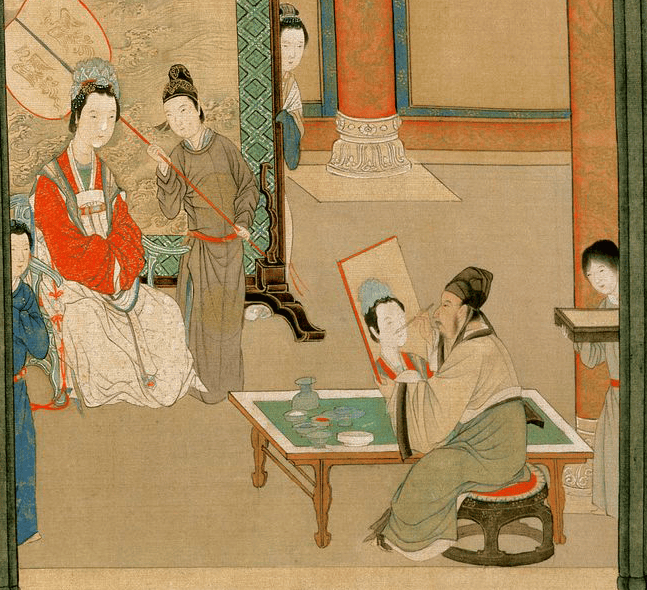

不同時代的繪畫也有不同的風格。古代繪畫創作的操作方式也和元明以後文人案頭作畫的方式不同。唐宋以前,壁畫盛行。畫家們是站著畫的,就是在絹素上作畫,也多繃在框架上,立著來畫,像今天畫油畫似的。大約從宋代開始,將紙絹平鋪桌上的作畫方式才漸漸興起來。框架繃絹的畫法後來只在民間畫工中還沿用下去。這種立畫的用筆角度和手臂的力量與平面不同,它的效果也就自然兩樣,這與上述的書法效果問題是同一道理的。

請左右滑動瀏覽全圖

明·仇英《漢宮春曉圖卷》

《漢宮春曉圖卷》局部

繪畫自古就是為政治服務的,旨在「成教化,助人倫」,「指鑒賢愚,發明治亂」,所以首先促進了人物畫的發展,而《女史箴》《列女傳》等都是宣揚封建禮教的題材。早期人物的描法,如「春蠶吐絲,始終如一」,繼之而起的有輕重提按、近似蘭葉的衣紋,標誌著用筆的進一步發展。轉折快利、頓挫分明的描法要到南宋才開始流行。山水畫初起時不講究比例,「人大于山,水不容泛」是它的時代風格。等到畫家知道只要按照比例就可以將大自然縮寫到畫幅之中,所謂「豎劃三寸,當千仞之高;橫墨數尺,體百里之迥「,又不禁對此「奇蹟」大為讚嘆。在這種思想的影響下,早期山水多攝取全形,要到南宋李唐、馬遠、夏圭諸家截取山腰、山腳,取景才向另一種局勢發展。北宋大家如李成、郭熙,所畫樹石是中原景色,南宋才出現水天空濛的一角「剩水殘山」,這和宋室偏安,政治中心南移是分不開的。元代文人畫講求筆情墨韻,不以形似為工,使山水面目又為之一變。

唐宋畫家注重創稿,所以說「十日一山,五日一水」,表現他們刻意經營。元明以後的某些文人畫家,構圖落墨往往頃刻而成。五代、北宋的花鳥畫著重寫生,後來才有寫意的」四君子「畫(梅、蘭、竹、菊),這自和文人畫有密切的聯繫。以上只是極簡略地提一提時代不同,畫家的思想、生活、工具、方法,都會有所改變,以致影響繪畫的風格,而使人看出它的時代特點。這僅是幾個例子,至於細緻的分析敘述,自然不是短時間所能講清楚的。

宋·劉松年《唐五學士圖》(之一)

宋·劉松年《唐五學士圖》(之一) 局部

具體到繪畫中的服飾器用,往往有關歷史制度,所反映的時代特點,更為鮮明,宋郭若虛《圖畫見聞志·論衣冠異制》專論這方面的問題。畫中事物是否與歷史相符,被郭氏用作評價的標準之一,可見自古以來鑑賞家對這方面而就十分注意。熟悉各個時代的服飾器用對鑑定是有幫助的。古代畫家也有畫錯了前代衣冠制度的,但只有錯畫或混淆了前代已有的,而不會預先畫出當時尚未有的。有些畫上題有唐代畫家的名款,但畫中有用藤條纏扎的高形圓幾和帶束腰的長方高桌,即從器物上來看,便知這畫是宋非唐。再譬如有古紙古絹的風俗畫,而中有戴紅頂花翎的人物。無論紙絹如何古老,它也絕對不會是清以前的作品。

書畫件幅的形式也有它的時代風格。如北宋人常畫高頭大卷。團扇宋元都有,明代就少了,一直要到清代道光時才又時興起來。摺扇明初才更多地流行起來,起初用它來寫字,後來才作畫。對聯產生於明代晚期,乾隆以後始流行,如有宋元人款的對聯,可以肯定是假的。

從事鑑定的人不妨將書畫的時代分一分段落。我自己是這樣劃分的:唐、北宋、南宋、元、明早期、明中期、明晚期到清初、康雍到乾隆初、乾嘉到道咸、同光到民國初年。只要我們書畫看的多了,漸漸熟悉了,不同時代的風格在心目中就會出現一個輪廓。閉上眼睛,我們可以想得出北宋的畫大概是什麼樣子,南宋的又如何,明代早期的字大概是什麼樣子,中、晚期的又如何。凡遇一件具體的作品時,首先要看它的風格特點屬於哪個時代。它的時代已經摸索判斷之後,然後再作進一步的考查,便方便多了。不過時代也不是上來即能十分確定的,有時也是從其他條件已知之後才判斷出來的,更要充分考慮其他種種的可能性。一則提防有例外,例如某些在野的文人不事科舉,所寫的字與一般科舉出身文人的書法便可能不同。二則前期的風格有時會延續到後代。元朝的某些道釋畫家,保存了宋人的面貌,一直傳到明請,仍然變化不大。不過不見得一個畫家繼承了前代的畫派便具備了前代的一切特點。例如明人學馬、夏山水的很多,但宋人筆法緊,明人筆法松;宋人筆觸重,明人筆觸輕;外貌似相似,總的效果卻有出入。流往國外的一幅馬、夏派山水畫軸,署名」世昌「,下有」歷山「朱文印,外人論著標明為宋人徐世昌作。從畫的筆法、筆觸來看,當為明人所作。按明代山東有畫家名王世昌,號歷山,更可知此畫的作者是明代的王世昌而非宋代的徐世昌。

即使撇開書畫中那些確鑿表現時代的形象不談,它的時代風格也決不是抽象的東西,而是明顯存在的。同一時代的作品,儘管有個人和地區上的差別,如宋代書家蘇、黃、米、蔡異體,山水郭熙、范寬殊觀,但其間還是有某些個共同的風格特點,使人一看而知是宋人的字、宋人的畫。前人鑑定書畫,看到同一時代作品的相同點和不同時代的相異點,往往說什麼」朝代氣象「,實際上他們所感覺到的就是我們所說的時代風格。

南宋·馬麟《橘綠圖》 團扇 絹本設色

23*23.9厘米 現藏於故宮博物院

個人風格比時代風格還要具體,更容易捉摸。書畫家個人的思想不同,性格不同,審美觀點不同,習慣不同,使用的工具也往往不同。古人寫字,不僅執筆方法有出入,運筆的遲速、用力的大小也不一樣,在什麼地方用力更是人各相殊。摹寫古人的書法固然可以使用同樣的工具,運用相同的方法和速度,但很難掌握用力的分寸和筆鋒轉折的節奏。要寫某一家的字先要分析研究某家的筆法。宋代蘇、黃、米、蔡四家,我認為黃山谷寫字最緩慢,從表面上也許看不出來,仔細玩味才能體會到。假使有人用寫米字的筆法來寫黃或寫蘇,包管他黃、蘇的妙處一輩子也領悟不到,一輩子也學不像。所以鑑定書畫不能只著眼於作品的表面形式,而是要不僅知其當然,還能知其所以然;否則便不能深入地抓住它的特點,也就是無法掌握他的個人風格。我幼年學書畫鑑定是從看字入手的,為了要求有切身體會,學看字又從學寫字入手。自從對寫字的用筆有了門徑,感到看字也能比較深入。從這裡再引申到看畫,舉一反三,對繪畫用筆的遲速,用力的大小,以及筆鋒的正側等等也較易貫通。一個不受個人愛好所局限的畫家,在鑑定繪畫時在某些地方要比不會畫的人占便宜,就是因為他能掌握作畫用筆的原故。

黃庭堅與文徵明所書「水」字比較

天津市藝術博物館藏的《金明池爭標圖》,究竟作者是誰,目前有兩種意見。一種意見認為是張擇端的早期作品,另一種意見認為是宋人畫,但非張擇端。我同意後者的意見。因為後者的看法是從時代風格和個人風格兩方面來考慮的,而前一種主要以款識為據,不僅從個人風格來講,不易令人信服《爭標圖》和故宮所藏的《清明上河圖》系出一手,同時也未免忽視了兩畫的時代風格。《爭標圖》的畫法比《清明上河圖》晚,是宋朝南渡以後的風格,不能只看它較為工細,便認為是張擇端的早年作品。

(傳)宋·張擇端《金明池爭標圖》