祥峰报告 | 今非昔比的新消费时代,发展机会在哪里?

“

在传统消费品牌常年盘踞的阵地里,中国的新品牌凭借创新的产品、新型的营销遍地开花,主动出击、变革,创造新供给,传递新理念。

”

选择多了,消费者口味“刁”了,人们越来越会“玩”了,产业优胜劣汰速度更快了……中国消费行业在近几年呈现了全新的面貌。

无论是彩妆、麦片、拉面、内衣、个护还是酒类,近两三年消费行业各细分领域里涌现出一大批本土新品牌,它们有着过硬的品质和精致的外衣,产品本身也极具创意。

“拉面说”把日式拉面搬到家庭餐桌,重新定义健康的速食方便面;“内外”从无钢圈内衣到黑科技生理期内裤,用每一代产品传达解放女性的愿景;“王饱饱”将低温烘焙麦片和果干、酸奶、肉松等零食口味相结合,把小众的麦片推成“爆品”……

在传统消费品牌常年盘踞的阵地里,中国的新品牌凭借创新的产品、新型的营销遍地开花,主动出击、变革,创造新供给,传递新理念。中国的消费市场也由此进入到加速升级期,城乡居民消费水平正在经历从以往的大规模、同质化、低层次的消费,向差异化、高品质消费转型。

这些新消费品牌的崛起速度之快、体量之大,让我们不禁思考这样几个问题:

- 中国消费行业为什么会在这两年出现翻天覆地的变化?

- 新品牌得以全面爆发,我们的从业者做对了哪几件事?

- 属于新品牌未来的机会还有哪些?

- 新消费的发展势头是否会受到疫情的影响?

- 中国消费类企业的上市前景如何?

祥峰消费团队在近两年与500多个品牌进行了深入的沟通,探索出了这些问题的答案。我们在此把收获的新知和思考与大家一同分享。

社会变革和代际变迁

驱动新消费时代

消费连续五年成为经济增长的第一拉动力

首先,我们用数据来认识消费的力量。

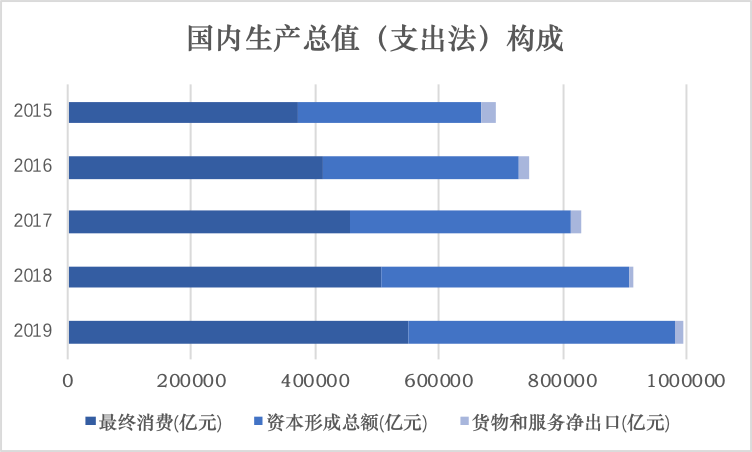

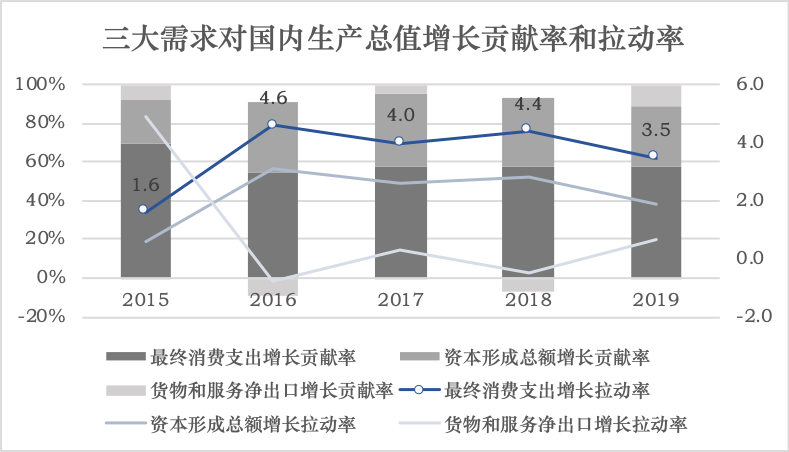

据国家统计局核算,2019年国内生产总值990,865亿元,同比增长6.1%。其中,第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%,第二产业增加值比重为39.0%,第三产业增加值比重为53.9%;

全年最终消费支出551,494.6亿元,对国内生产总值增长的贡献率为57.8%,拉动国内生产总值增长3.5%,消费仍然是中国经济增长的重要驱动力。

数据来源:国家统计局

可以看到,随着中国GDP增速放缓,第三产业比重逐步提高,促进了经济结构不断优化。消费已连续五年成为经济增长的第一拉动力。

城市化进程加速是拉动消费的一个重要因素

我们从另一组数据中得出一个事实:

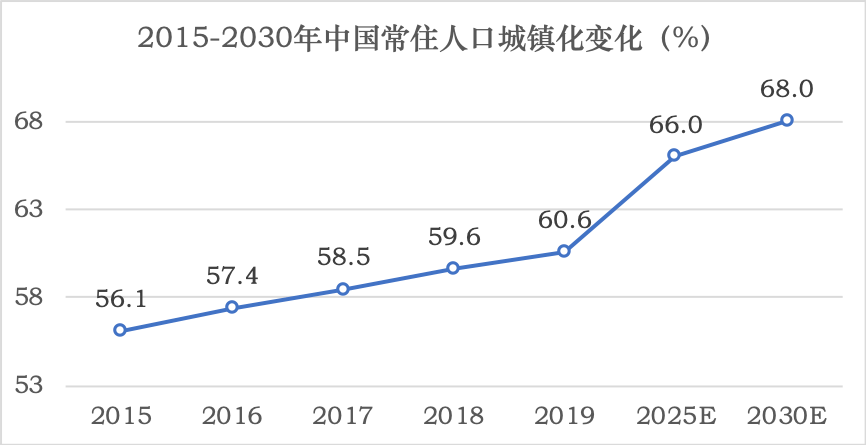

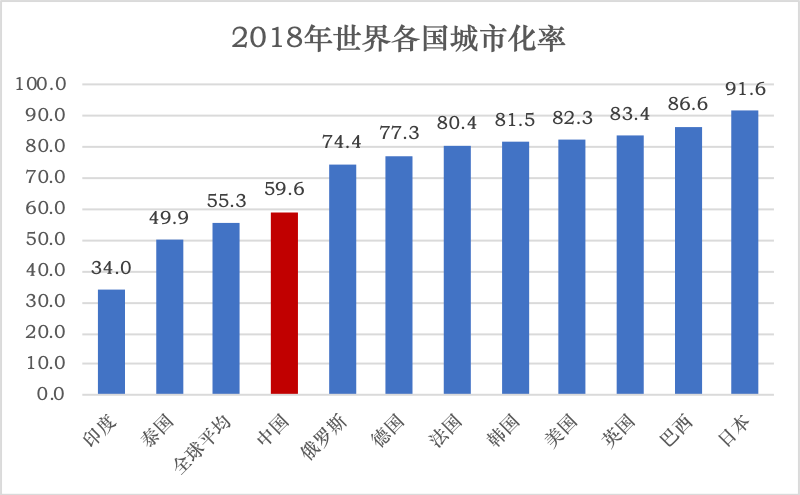

近两年大量人口涌入城市、城镇,促进居民消费需求迅速提升。

2019年中国城镇化率达6成,已超世界平均55%的水平,但离OCED国家8成以上的城市化率仍有差距,还有很大提升空间;2011年到2019年,在突破50%以后,城镇化率从51.27%上升至60.6%,年均增长1.2个百分点,中国百万人口城市数量达130个,人口向大城市聚集的特征变得更加明显。有数据预测,未来20年中国城镇化仍将快速发展,2030年预计中国城镇化水平将达到68%。

数据来源:国家统计局、中国社会科学院经济研究所、世界银行、中金公司研究部

随着人口和经济活动向城镇聚集,从单个城市向都市圈、城市群等多层次发展,城镇空间不断扩张,形成了以高人口密度为基本特征的城镇地域,城镇的发展对基础设施、公共服务产生巨大需求。与此同时,大量人口集中在具有较高劳动生产率的城镇,使城镇成为集中释放消费需求的中心,并通过生产和消费的相互促进,推动社会扩大再生产。

三大消费根本驱动因素

1. 居民可支配收入的提高

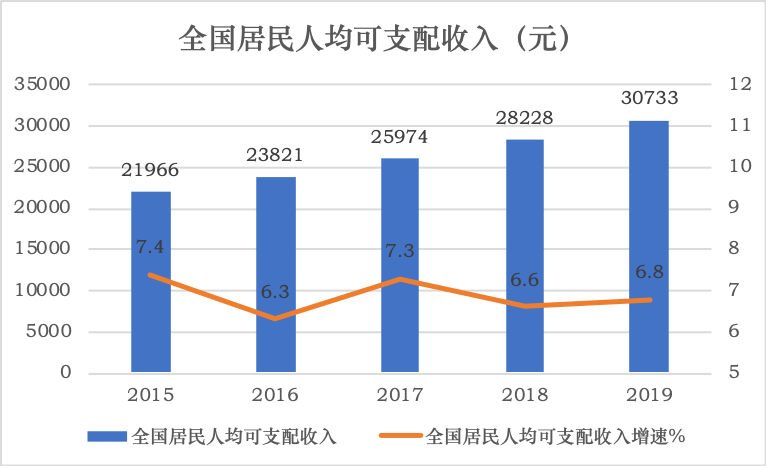

中国社科院发布2020年《社会蓝皮书》指出,2019年我国人均GDP达到1万美元左右,预计2021-2025的“十四五”规划期间,中国将跨过按照世界银行的标准12,600多美元高收入国家的门槛,由一个中等收入偏上的国家走向高收入国家。国家统计局显示,2019年全国居民人均可支配收入30,733元,同比实际增长6.8%,连续5年保持与GDP同步增长的趋势。

可支配收入的稳定提升,让人们开始有条件追求高品质的生活,消费升级的趋势日益明显。

在这组数据中,我们还要拆分出两个群体,分别探讨。

高价值的消费人群增长:预计2020年年收入在1.2万美元以上的家庭数量将占到总家庭数的35%左右,消费额占比达到57%,高价值的消费群体崛起将有力促进物质消费向品质消费和服务型消费转变。

农村人口消费能力提升:2019年农村人均可支配收入达16,021元,是2000年7倍。全国居民人均消费支出21,559元,同比实际增长5.5%,其中农村居民人均消费支出增速6.5%,高于城镇居民增速4.5%,农村居民逐渐形成强大消费能力。

数据来源:国家统计局、尼尔森、BCG、国信证券、中国社科院

2. 数字化经济的崛起

2019年社会消费品零售总额41.2万亿,同比增长8.0%,其中实物网上销售额占比26%,同比增长16.5%,线上零售对于整体零售消费的贡献度持续提升。

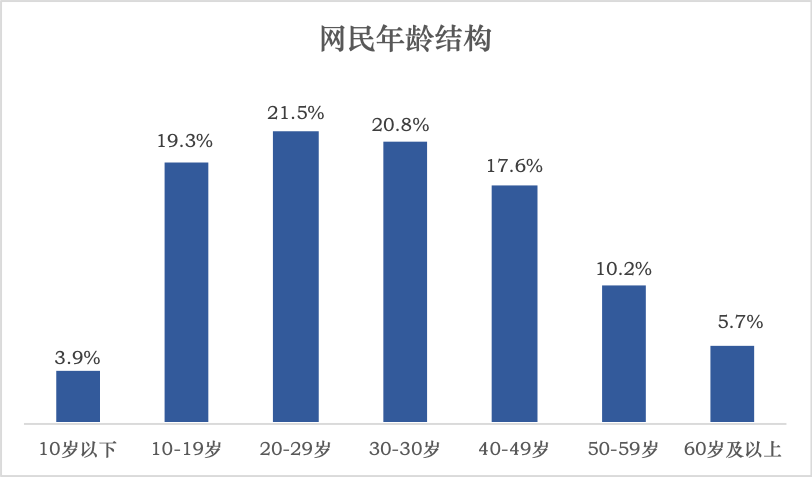

中国消费主力人群呈现年轻化趋势,年轻人群的购买力成为互联网消费的主力军,其中90、00后网民占比已超过40%。作为互联网时代原住民的95后,移动用户数(设备数)已经突破3亿,他们逐渐成年、踏入工作职场、消费能力提升,近64%的95后每天使用电商平台,95后成为线上消费规模增速最快的客群。

数据来源:国家统计局、中国工信部,CBNDate、艾瑞

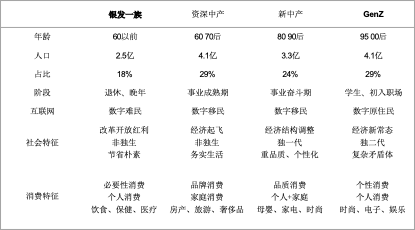

3. 消费人群的代际变迁

数据来源:国家统计局、贝恩、天猫

在三大消费根本驱动因素之中,我们最为关注的是新代际切换视角带来的机遇。年轻一代的消费者主力人群带来新的消费观念转变、消费习惯变化和消费需求升级,进而衍生出了一系列新的消费趋势,它们代表了时下最“火”的物质需求和精神需求。

颜值经济:“颜值正义”代表了年轻一代的消费主张和审美品位,青睐产品设计感、差异化和美的极致追求,带动美容护肤、彩妆香水、男性护肤、美容仪、医美等品类增长,同时含有美容养颜、极客养身等功效的功能保健品更受欢迎。

粉红经济:伴随着国家综合国力和国际影响力的提升,充分享受成长红利的Z时代,拥有更高的文化认同感和民族自豪感,表现了鲜明的爱国热情,国产动漫影视作品“植入”,敦煌、故宫等国潮IP兴起,国货崛起和中国制造影响这一代人的文化自信,不盲目追求国外品牌,更关注品牌的质量、设计、个性和赋予的价值认同感。

偶像经济:通过社交媒体,明星与大众距离拉近,通过产品代言、直播种草渗透年轻人日常生活。90后养成系追星,通过“实力”支持偶像出道和商业价值,粉丝经济也促进了快消品代言、明星合作款等带来品牌溢价。

懒宅经济:年轻一代早已习惯互联网产品带来的便捷,尤其到家和跑腿服务,以外卖为例,90后占比47%。积极拥抱智能门锁、扫地机器人、无明火烹饪等智能家居。宅人群也是网络游戏、二次元、动漫等内容的深度爱好者。

宠物经济:新一代独生子女,对陪伴的情感诉求,宠物食品、用品显著增长,2019年双11购买宠粮90后占比40%,也催生自动猫砂盆、自动喂食器等智能化新品类。

单身经济:单身比例提升,半数以上的单身青年集中在高线城市,没有家庭和育儿压力,消费预算更宽松。家庭规模小型化推动“一人食+一人用”,例如小包装食品、迷你小家电等品类发展,单身青年也更加注重的精神层面消费。

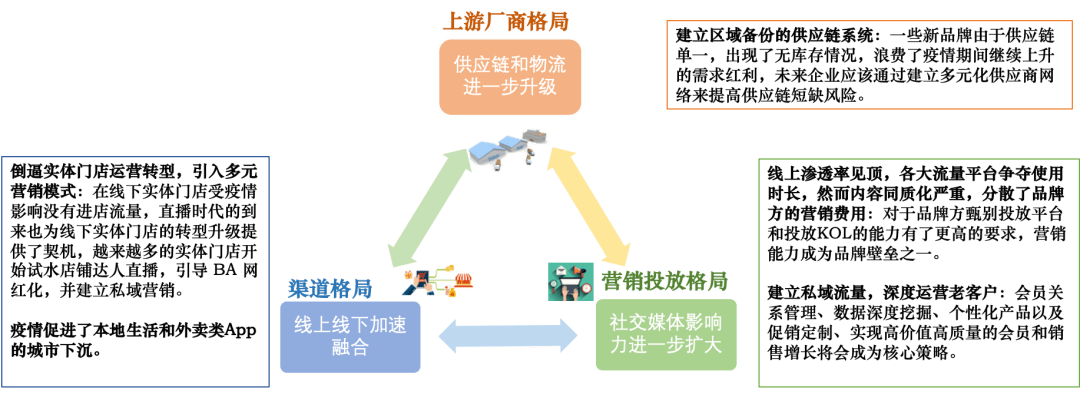

渠道、营销、供应链、产品多管齐下

催化品牌爆发

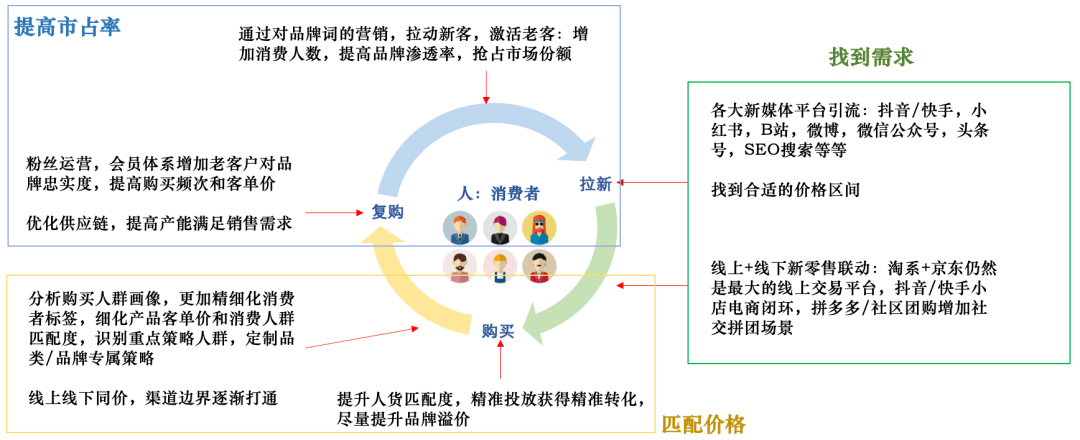

随着这样一个新消费时代的到来,销售渠道、营销渠道、供应链和消费品产品本身的更新迭代,同时在催化新品牌的爆发。人、货、场全面重构的背景下,市场已经从人找货,转变成为货找人,消费品公司提高收入规模的方式是:

找到新的差异化细分需求,不断提高自己的市场份额,尽量提升目标用户的客单价。如将消费企业的目标进行拆解,我们得到的公式是:收入=需求*份额*价格

以下,我们将逐一从渠道、营销、供应链、产品四个维度,来解构新消费时代下的中国品牌。

渠道

渠道结构性变革的过程中,抓住新渠道机会的品牌往往可以借势飞速发展,比如伴随淘宝发展起来的淘品牌小熊电器、三只松鼠等,这些品牌借由在渠道中的先发优势,获得更多的平台流量倾斜,为品牌创立之初积累用户和创建品牌认知打下良好基础。

1. 线上渠道仍在巨变和激增,快消品市场未来发展迎来结构性变化

根据贝恩《中国购物者报告》的持续研究,2014–2018年的5年间,中国快消品市场整体年均增速为5%,电商渠道却保持了年均35%的高速成长。2018年,电商渠道销售额占比达到快消品整体的17%,成为与大卖场、超市等传统线下渠道并驾齐驱的主要渠道之一。

- 淘宝天猫2019年推出“银河路计划”: 3年内淘宝孵化1000个GMV过千万的淘品牌,天猫孵化100个GMV过10亿的新消费品品牌

- 天猫旗舰店2.0战略: 从流量运营到消费者运营,从运营“货”到运营“人”,同时更主动、更深度、更开放地运营升级品牌旗舰店

- 新品牌抓住渠道红利得以更高效的获得更多的曝光: 后台用户标签更加细分,在站内的投放可以更加精准;与站外其他平台新媒体投放联动更加紧密,天猫淘宝仍然是主流收割交易的平台

- 线上渠道更快速的渗透下沉市场: 淘宝“聚划算”、京东“京喜”等产品快速开拓下沉市场,为新品牌争夺市场占有率提供了路径

2. 线下渠道亟待转型,需要更有差异化的新产品

当互联网品牌已建立一定的品牌认知,在纯电商渠道增长触顶时,更容易通过新零售渠道展开线下销售获得新的增长机会。

大卖场、普通超市、传统杂货店等渠道市场占有率被线上电商渠道抢夺,具有囤货性质的家庭消费场景的快消品在线下传统渠道销售额呈现下降趋势,这些品类更容易在线上出现新的品牌;

便利店、精品超市和新零售渠道销售额稳步增长,新零售业态通过构建零售生态系统实现线上线下购物体验无缝整合:这类线下渠道急需有差异化产品,通常可以给新品牌很好的进店政策,是互联网新品牌进入线下渠道的第一步,随着这类线下业态渗透率的增加,新品牌可以进入更大的市场。

拉面说、王饱饱借助线上影响力,相继打入线下渠道

3. 社区团购、分销渠道基于社交裂变短时间快速增长,降低了消费者对新品牌的尝试门槛,同时,由于这类渠道进入门槛低,适合新品牌在正式进入线下渠道前进行区域化市场测试。

营销

新消费时代下的营销策略也出现了重大改变。

广告流量不再集中在央视、分众广告等传统渠道,传统品牌依靠资金投放中心化营销渠道的策略优势不再,新品牌借由分散的互联网营销渠道仍可以获得大量曝光。全渠道营销,流量红利逐渐消退,公域流量+私域流量全域营销链条构建新品牌机会。

1. 营销方式迭代升级,社交媒体与互动式营销成为主流

目前,我国商品的营销方式正从简单的图文内容,快速地向短视频、直播等互动式营销升级,原有的中心化的广告营销模式,正在逐步被KOL/KOC营销等去中心化的社交裂变替代。

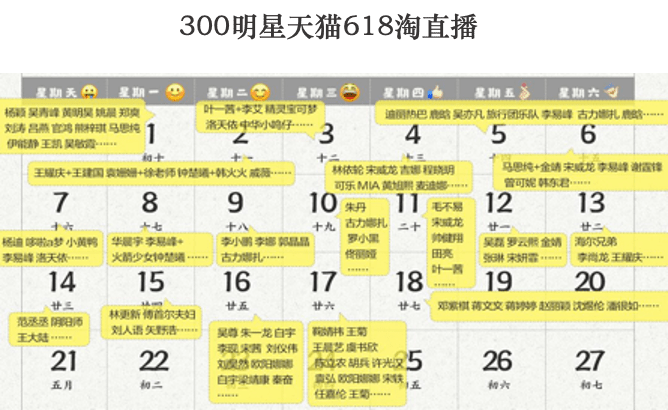

- 直播带货 :2019年淘宝直播带货达到2,000亿成交规模,2020年Q1的疫情更是为直播带来更大利好。抖音、快手、小红书等流量平台纷纷入局直播,并在扶植平台直播KOL;明星被邀请常驻各大直播平台,实现了传统曝光渠道之外的流量变现。

- 短视频/图文内容/综艺电视剧等营销植入 :硬广效果不佳,有趣的内容+软性植入更容易转化。头部KOL曝光+中长尾KOL密集种草成为性价比最高的投放模型,如何挑选制作符合产品调性的KOL和植入内容成为了品牌方提高投放ROI的关键。

2. 流量碎片化推高品牌获客成本,私域流量兴起,运营转化提升

自营小程序商城+微信群/微信助手等方式可以增加老客户粘性,且投放成本降低。

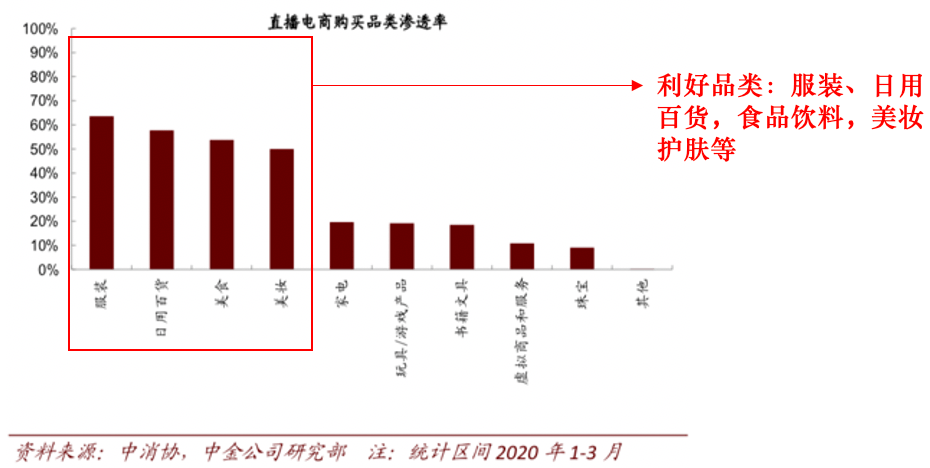

3. 移动互联网和网红经济推动直播电商高速增长

直播电商的高速增长得益于移动互联网基础设施的完善和高普及率,以及网红经济的崛起。

以淘宝直播为例,强粘性、高转化是其直播规模攀升的基础。2019年,淘宝直播的日均观看用户数同比增长超过150%,每天观看时长超过1小时的用户同比增长40%。从我们得到的2018年数据显示,淘宝直播用户进店转化率超65%。

4. 激烈的流量争夺和不断攀升的投放成本之下,商家自播快速崛起

淘系内每周自播>4天,每次4小时+,会有一定比例自然流量权重倾斜。

据淘榜单发布的《2020年商家直播白皮书》,2019年淘宝平台商家自播场次占全部直播场次的比重达90%;截至2019年12月,月开播商家数同比增长近 100%;商家自播热情高涨,不少商家的CEO亲临淘宝直播间,开启“带货”生涯。

从直播效果看,超过50%的品牌商家在2019年通过直播获得了新增长,且与达人直播较强的头部效应不同,自播商家的增长更加平均,腰部商家的直播渗透率提升最快。

拉面说、王饱饱是第一批开始做自播的商家,单场观看人数2w左右。618期间,王饱饱获得类目店铺直播小时榜第一。

拉面说和王饱饱的自播平台

供应链

1. 整合供应链+联营模式快速扩张及下沉打造渠道品牌

以名创优品为代表的渠道品牌,通过联营模式 (门店所有权归加盟商,运营权归品牌方) 将品牌方和渠道利益绑定在一起,快速扩张到下沉城市;上游整合800家优质供应商,利用订单量优势提升商品毛利空间。

2. 设计能力的整体提升

多年来服务国外大牌的供应链看到国内市场的机会,外贸工厂开始出口转内销,国货产品从外观设计到产品本身质量均有大幅度提升。国货一扫“质量差、设计土”的刻板印象,开始变成“潮流”代名词,国潮开始复苏。

李宁重新打造了“中国李宁”,高端化、潮流化,引流国潮回归

拉面说X五芳斋,推出联名款端午礼盒

科丝美诗自动灌装生产线

3. IP多元化和个性化发展

为了找到产品差异,很多品牌开始注重塑造IP,或通过IP联名等方式打造品牌“人设”。

著名IP方更多地开放联名合作,例如2020中国鼠年,迪士尼重点推广米老鼠联名,品牌方可以通过联名借势。老字号通过与新互联网品牌联名的方式,在年轻消费群体中获得更多露出,例如今年端午节拉面说X五芳斋的联名礼盒,去年的拉面说X泸州老窖年货礼盒,也为新品牌带来了更好的品牌背书。

更多的设计工作室供给为品牌方打造独特IP:例如三只松鼠的IP形象深入人心。

4. 生产力的不断迭代

为了提高生产力,品牌方多会选择全自动化的生产方式以提升效率,采用柔性供应链,按需生产,以有效控制库存,降低新品开发门槛。

产品端

1. 技术革新带来细分品类创新,优化供应链

新技术的出现应用到消费品上带来了产品创新,比如冻干技术的广泛应用使得拉面说里的叉烧肉在方便、保质期和口感之间找到了平衡点。

柔性供应链按需生产,降低了量产门槛,有效缓解库存压力,同时降低了新品开发成本,使得新品牌可以更快速推新,接受市场检验。

2. 场景变化:新的消费场景和使用场景带来新的细分需求

新品牌在产品端的创新之一是创造新的使用场景,让消费者在特定场景下首先想到这个产品,可以帮助品牌快速打开新的市场。例如“吃火锅就喝加多宝”将吃火锅的场景和加多宝紧密的联系起来,占据了这一个场景消费下的品牌认知,从而在和王老吉的商标竞争中迅速占领心智。

乐乐茶制茶乐园进一步扩展新茶饮场景

王饱饱定位高纤维非膨化,从早餐场景延伸到日常代餐场景

3. 诉求差异:新需求与落后的供给之间的空白亟待被填补

对产品诉求的差异使得新品牌更容易在传统品类里找到新的差异需求。例如在维多利亚的秘密、都市丽人等内衣品牌销售额节节败退的同时,内外作为新品牌快速增长的原因是找到了“悦己”“舒适”这一新诉求,重点打造了“无钢圈内衣=内外”的品牌认知。

对新功能的诉求会带来增量市场。基础需求解决后,消费者开始有了更多非刚需的诉求。例如牙齿美容美白、防脱发植发等产品都是基于更高精神层面诉求产生的增量市场。

社交需求也是一个突破点。消费能带来社交谈资,拥有和同伴们相同的东西,可以更好地维系社交圈子。

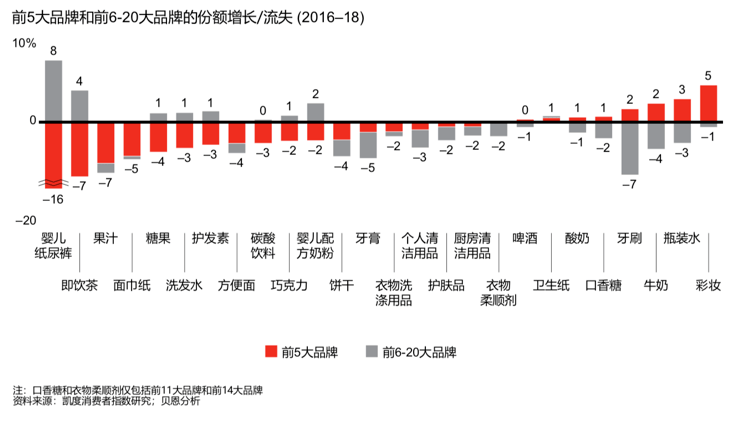

4. 审美理念:传统品类的设计陈旧、老化,不能满足新消费人群彰显个性的审美需求

新时代的消费者不再仅仅满足于“性价比”,更愿意为彰显个性的设计买单。以服装品牌为例,拉夏贝尔等传统品牌逐渐失去一二线城市市场份额,究其原因是因为产品设计已经不再满足新一代年轻人审美理念,市场被设计师品牌,例如JNBY或者快时尚品牌UR等品牌进一步抢占。

在过去3年里,大多数品类的前5大品牌几乎都流失了市场份额。说明传统大品牌的快消品已经日渐无法满足消费者的新增需求,老化的设计也无法和年轻消费者产生共鸣。

属于中国新品牌的未来机会

精准匹配人群,优化消费者体验

首先,基于我们近两年对各类品牌的观察,总结出一条共性的道路:

以消费者为中心,基于数据精准划分人群,按需求覆盖人群,提高“货”找“人”效率;优化消费者体验,提升消费者运营效率。

这就要求我们的消费行业从业者能够透视品类/品牌的重点人群,识别货场偏好。

随着渠道信息化程度的加深,大数据为品牌方提供了最可靠的事实基础。品牌方可以基于行为数据,准确分析消费者的需求,更有效地找到差异化的细分需求,从而打造爆品。

这个行之有效的方法,将会让越来越多的消费类创业企业通过与平台合作以及开发内部专有消费者数据,转型为数据驱动、以消费者为中心的企业 。创业者能够以此充分洞悉到渠道动态,与制胜渠道共同成长,预测未来的零售整合。

产品高端化、细分化、个性化

消费者的需求将是越来越精细的,产品的方向也随之走向高端化、细分化、个性化,创业者需要找到可以迭代的品类。这包括三方面的策略:

- 渗透率已经很高的品类通过“高端化”进行“消费升级”促进增长。

- 发现并满足消费者未得到满足的需求,从细分类目切入, 借助小众人群撬动大众人群。

- 用“定制”来满足“个性化”需求

提升产品毛利空间

在流量和渠道都极为分散的当下,只有产品拥有足够大的毛利空间才可能在不断上升的流量成本竞争中胜出。

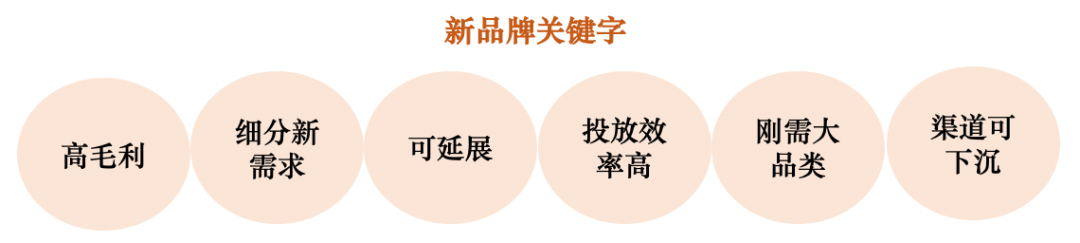

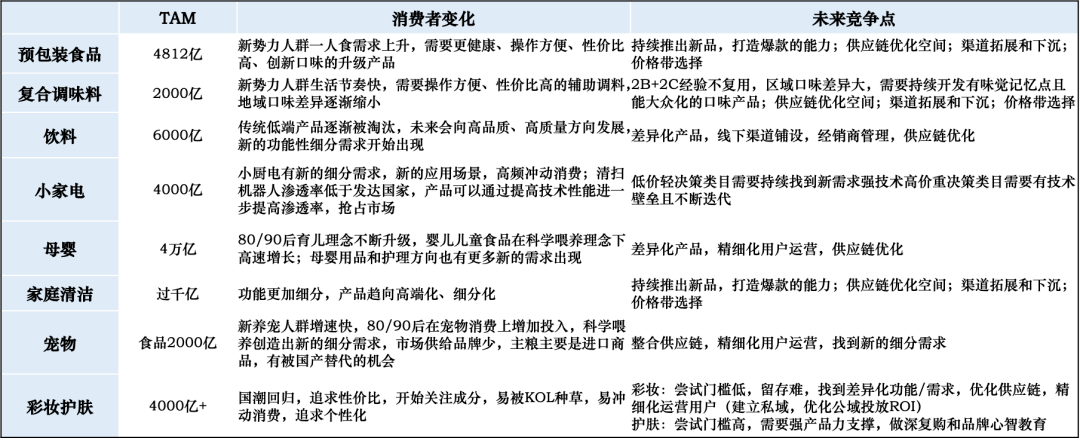

根据上述分析,我们总结了几个最近会重点关注的方向,它们都具备了产品高毛利,可以利用新渠道快速匹配精准人群,从细分小众市场切入大众市场的特点:

被疫情重塑的消费行业

疫情造成的影响

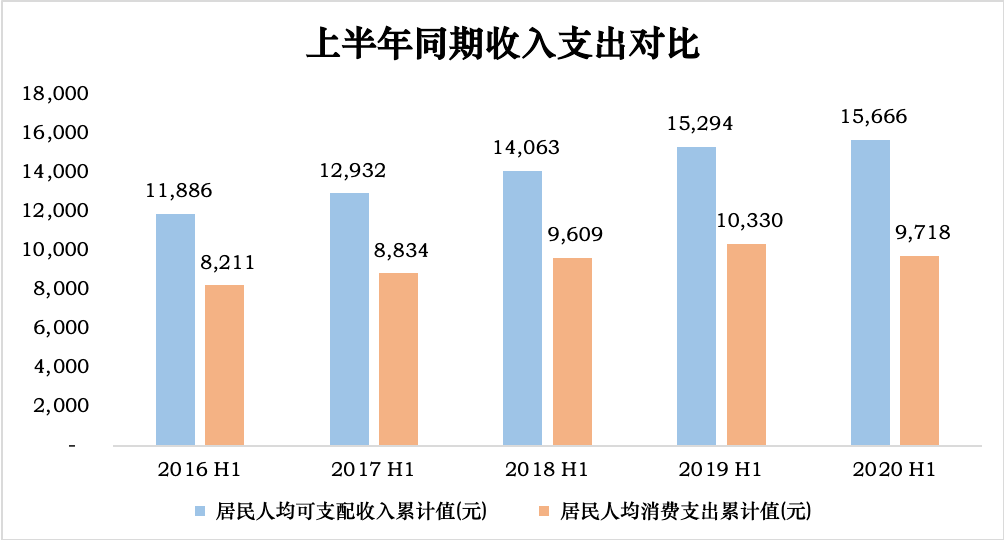

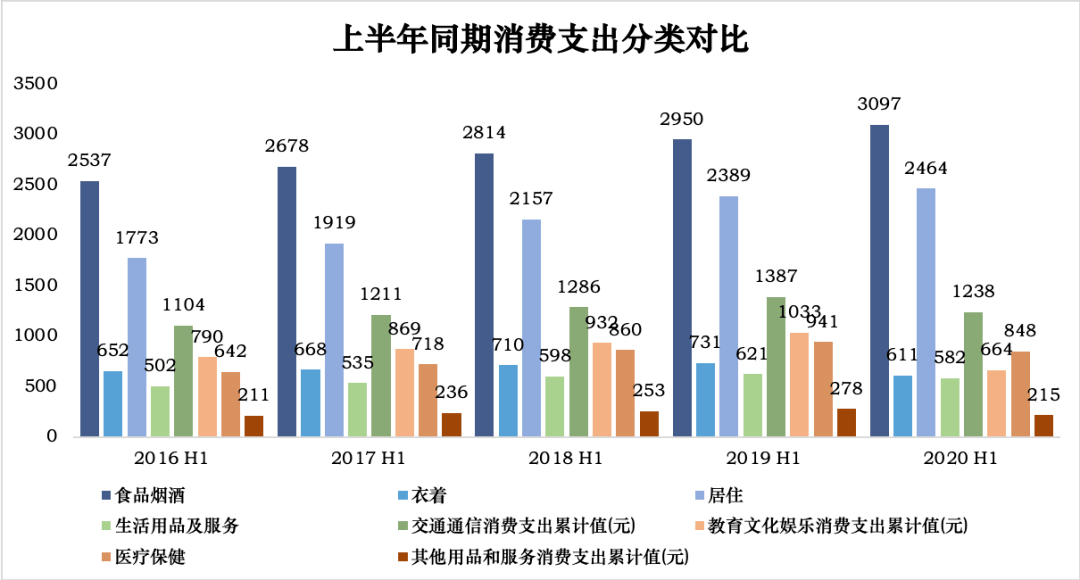

首先,我们还是用数据“说”出疫情的影响。

国家统计局公布数据显示,中国二季度GDP同比增长3.2%,由一季度下降6.8%转负为正;二季度社会消费品零售总额同比下降3.9%,降幅比一季度收窄15.1个百分点,从市场规模看,二季度实现社会消费品零售总额9.4万亿元,总量比一季度增加1.5万亿元。其中,6月份社会消费品零售总额同比下降1.8%,降幅较疫情高峰期1-2月份收窄18.7个百分点;上半年,全国实物商品网上零售额同比增长14.3%,增速比1-5月份加快2.8个百分点,实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为25.2%,同比提高5.6个百分点;上半年,全国居民消费价格CPI比去年同期上涨3.8%,涨幅比一季度回落1.1个百分点,主要由于畜肉、水产、蛋类等食品价格上涨。

我们基于这组数据,再来具体谈谈疫情对渠道、品类、客单的影响。

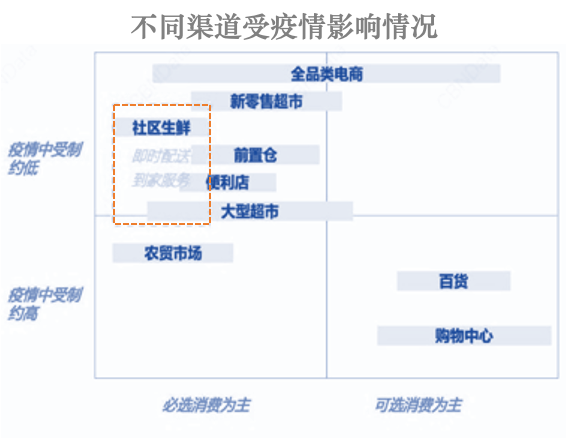

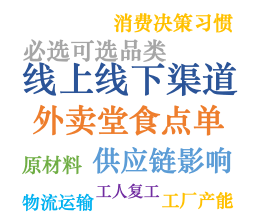

渠道影响:受政府防控措施和疫情恐慌情绪的影响,居民外出消费骤减,零售行业整体客流明显下降,部分行业受国家要求暂停营业,尤其聚集性消费场景为主的旅游、餐饮、线下娱乐(电影/演出赛事/展览)等行业遭重创。以家庭消费场景及线上消费成为主要消费渠道,电商/新零售、在线视频、网络游戏、互联网医疗等爆发性增长,其中到家O2O业务综合电商、即时宅配服务,满足一次性囤货和非接触型服务的需求成为主要消费着主要购物渠道,如京东到家、饿了么、每日优鲜、叮咚买菜等。同时,疫情期间在线教育和远程服务在线使用最长。

数据来源:国家统计局、艾瑞、CBNData

品类影响:在实物商品网上零售额中,吃类和用类商品分别增长38.8%和17.3%,穿类商品下降2.9%。必选消费主要包含粮油食品、饮料、日用品等刚需品类,疫情影响较小。可选消费主要包括服装、纺织品、化妆品、金银珠宝等非刚需品,受影响较大。

利好品类:食品饮料,本身以刚性需求为主,如速冻类、方便食品、膨化食品、快餐肉类和包装水增长突出;营养保健品,疫情让消费者更关注自身健康,如综合维 生素、维生素C、益生菌、膳食纤维、酵素等与保健相关商品直接受益;家庭清洁,以防疫物资、消毒杀菌等用品关联,一度供不应求。

客单影响:居民消费端,食品、生鲜等主力的日常消费品的产品客单价及毛利低于服装、珠宝、化妆品等高溢价的可选消费品类;线上消费仍受到市场供给、物流和配送人力等限制,以囤货属性的o2o平台来看整体客单价提升显著,盒马线上的客单价整体提升50%,疫情高峰期甚至提高200%。

疫情发展的现状

中国疫情防控成效显著,随着复工复产和国家政策扶持,“吃、住、行、购”等行业的数据变化反映出国内经济活动的恢复情况。

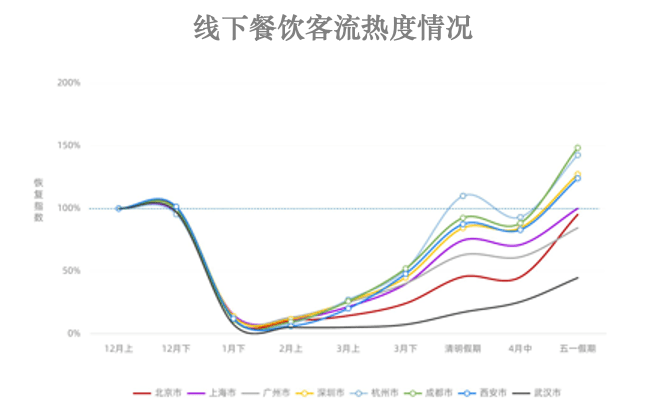

餐饮行业受疫情影响巨大,推动传统线下连锁向线上外卖化、零售化发展,疫情也改变餐饮消费习惯从“被迫下厨”到“健康生活”。

据国家统计局公布的最新数据,上半年餐饮收入同比下降32.8%,其中,二季度餐饮收入比一季度降幅收窄23个百分点,仍受疫情影响巨大。同比去年春节,疫情期间78%的餐饮企业营收损失达100%以上。疫情发生后,以线上作为主要战场的餐饮商家占比为78%,较疫情发生前增加了63.1个百分点。与此同时,半成品菜肴和方便食品等预包装食品正成为餐企转战线上的重要载体,今年4月涉及预包装餐饮企业新增注册量突破2000家,环比增长88.29%。隔离期间,在家做饭成为主要餐饮解决方案,而复工后下厨热度有所回落,但线上菜谱App仍有较高留存,周末活跃用户规模比疫情前高出30%。

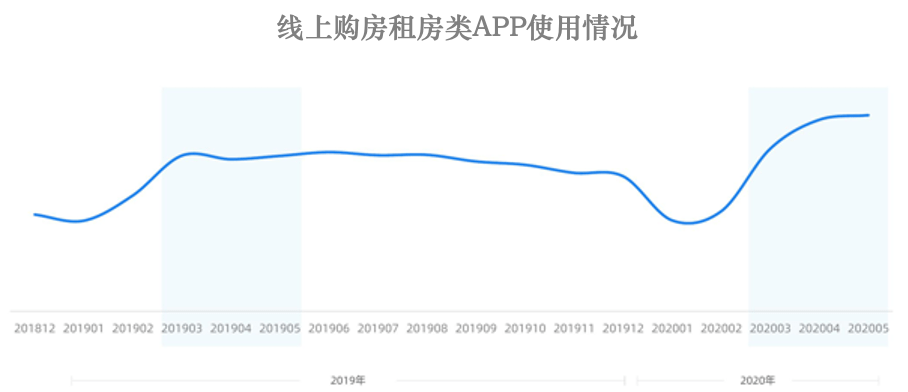

房产行业受高客单、重决策、住房刚需等属性,疫情后对房产需求将略有提升。

房产市场遵循“金三银四”的规则,又春节本身淡季原因,受疫情影响不明显,房产类APP使用热度在今年4、5月同比去年近30%的涨幅。隔离期间,激发人们对居住环境的关注,3月以来家装APP使用热度超过疫情前水平,随着线下家装行业返工和家居建材店开业,实际到店挑选体验的客流回暖。

本小节两组数据来源:国家统计局、中国烹饪协会、友盟、高德、艾媒咨询、世邦魏理仕、中原地产

重点城市写字楼租赁需求疲软,空置率面临上升压力。

根据中国房地产指数系统写字楼租金指数对全国重点城市80个主要商圈写字楼租赁样本的调查数据,2020年一季度,全国重点城市主要商圈写字楼租金整体水平环比下跌,平均租金为4.9元/平方米/天,跌幅0.82%。其中一线、二线城市中,超过95%的商圈写字楼租金环比下跌;数据显示,上海市二季度末空置率为19.9%,较去年底微升0.5个百分点。租金表现上,二季度市场平均报价为282.1人民币/月/平方米,较去年底下跌3.0% 。上海写字楼市场按照中央商务区、核心商务区、新兴商务区划分,截至2020年4月,核心商务区的整体空置率逼近30%。其中,上海陆家嘴商务区空置率为20%,存量将近200万平方米。

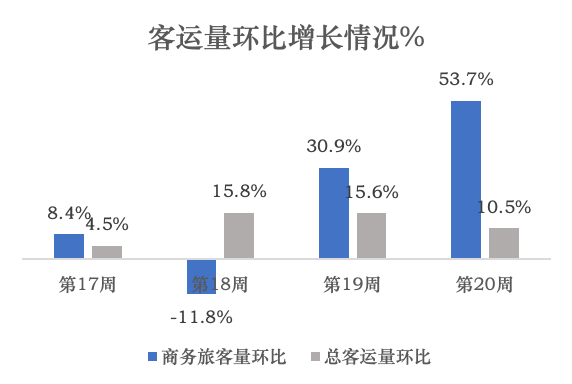

国内民航航线恢复到疫情前成6成,商务旅客需求逐渐释放。

上半年,全行业共完成旅客运输量1.5亿人次,为去年同期的45.8%,正班客座率和正班载运率分别为68.6%和64.3% 。其中,国内、国际航线分别完成1.4亿人次和851.9万人次,分别为去年同期的48.6%和23.5% ;其中,6月旅客运输量虽同比下降42.4%,增速较2月回升42.1个百分点。分航线看,6月国内、国际航线分别恢复至去年同期的64.7%和2.3%;5月以来,国内大部分省份陆续由二级响应降为三级响应,不少企业开始允许员工外地差旅,有效带动了国内航线商务旅客的增长。从客房收入看,上半年限额以上住宿业企业客房收入降幅比一季度收窄超过7个百分点。

“小长假”促进全国民航、铁路出行复苏。

端午小长假期间,全国铁路累计发送旅客5074.4万人次,同比增加363.6万人次,增长7.7%。全国民航共运送旅客482万人次,同比增长3.1%。“五一”小长假期间,民航日均旅客量约64万,相较4月初清明小长假增幅达到了50%以上;春秋航空由于国际运力占比较高,国内航线基本恢复95%左右,客座率从往年的93%以上跌落至73%,票价只维持在此前的1/3。6月东航国内航班量环比增长30%,已恢复到约1600班/天,达到去年同期60%左右。

数据来源:携程、航旅纵横、非常准、淘宝、国泰君安

线上消费持续增长,实体店零售加快好转。

网上商品零售继续保持两位数增长,在促消费政策和“618”购物节的叠加带动下,线上购物增速继续加快;上半年,随着生活秩序有序恢复,居民外出购物增多,实体店零售业务稳步回升。限额以上单位超市和仓储会员店商品零售额同比分别增长3.8%和14.1%,增速分别比一季度加快1.9和2.5个百分点;百货店、专业店和专卖店商品零售额同比分别下降23.6%、14.1%和14.4%,降幅分别比一季度收窄11.3、10.6和14.3个百分点。3月至今全国25个省市发放消费券,13个省市发放消费券总额过亿元,浙江省以46.47亿元位居第一,湖北省以23.68亿元、广东省以9.76亿元位居第二、第三。

“6.18”——后疫情时期第一场全民购物狂欢节,迎来强劲的消费反弹。

今年“618”提前半月,从5月25日持续到6月20日,为期长达27天。公开数据显示,618天猫累计下单金额6,982亿元,已超越去年双十一2,684亿元的成绩,天猫618的品牌已超过10万家,同比去年2倍;6.1-6.18期间,京东618全球年中购物节累计下单金额达到2,692亿元,创下新的纪录。拼多多平台订单量较去年同期增长了119%,其中农产品和品牌商品增幅最多;苏宁易购618当天全渠道销售规模增长129%。

数据来源:淘宝、天猫

后疫情时代企业经营的变化

疫情对消费者的影响

短期看收入绝对值没有降低,但对比同期增速明显放缓。支出总值减少,但在食品烟酒方面的消费同期仍然上升5%,衣着、教育文化娱乐、交通通信、生活用品及服务等外出场景的消费受疫情影响较大,衣着支出降低最为明显,甚至低于2016年同期水平。

长期来看,食品饮料烟酒等刚需品类受到经济震荡影响小,销售规模不会降低,且消费者会更注重品质,有消费升级的趋势。鞋服、美妆行业预期会有报复性反弹,消费者在非刚需类目会更趋于理性,减少囤货行为。

疫情加快了生鲜电商、社区团购、新零售在二三线城市及中老年群体中的渗透率,未来将持续改变消费者的日常采购习惯。线上平台及微信购物群的建设和维护将成为新的线下实体店标配,线上线下的融合将被进一步促进,长期看会削弱了占据主流线下KA渠道多年的国外品牌快消品的渠道壁垒。

由于疫情期间消费者对进口产品信心降低,对国货品牌增强了尝试意愿,同时由于新品牌多从线上切入,在新媒体投放上占据更多优势,未来半年将会是新品牌建立品牌心智的窗口期。

低端消费细分市场或许会受到收入下降或失业的冲击,但对中高档的性价比品牌会长期利好。

从投资角度看,食品饮料、生活快消品等刚需类目可以重点关注。渗透率足够高的刚需类目可以关注有创新力的中高端的消费升级产品,另外线上增速快的细分品类有一定窗口期,也应重点关注。

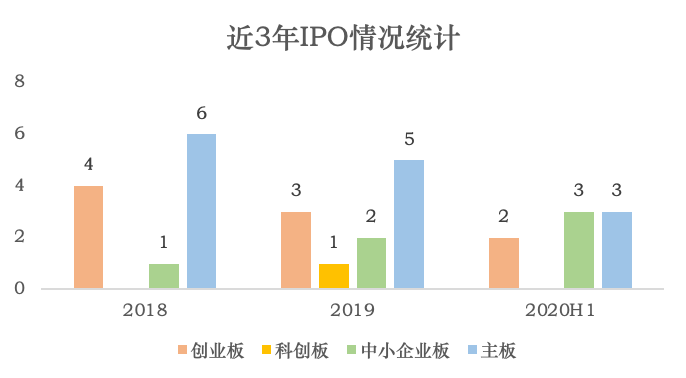

后疫情时代消费类企业的上市前景

疫情并没有拖慢中国境内消费类企业的IPO进程。

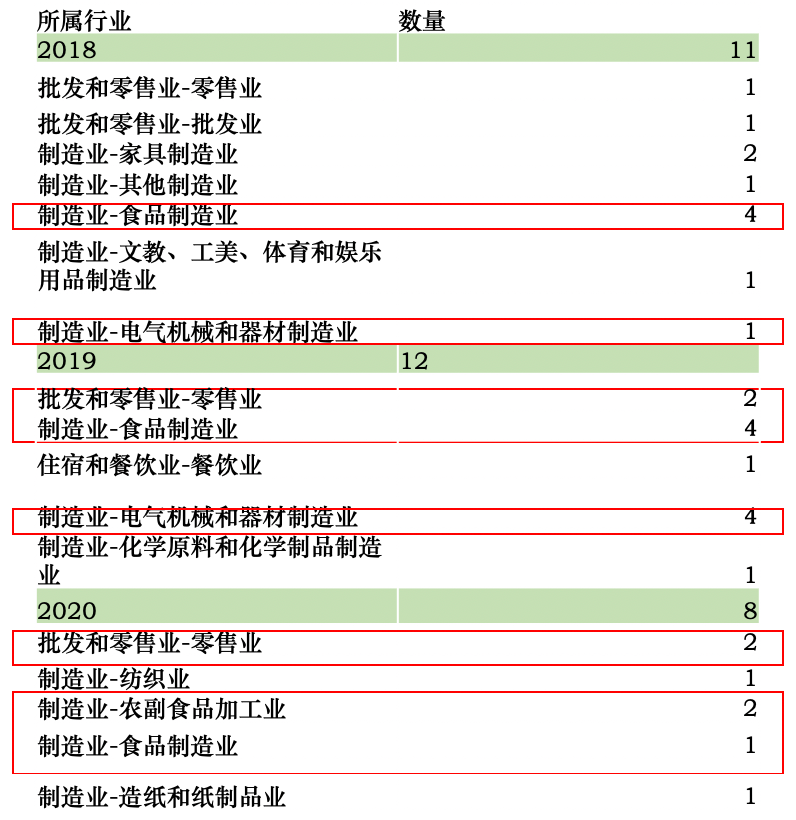

截至2020年6月,已有8家消费类企业IPO审核通过,其中3家为中小板,3家为主板,2家创业板;相较于2019年和2018年全年通过11家和9家的情况看,2020年政策利好会加快消费企业IPO进程,其中最具明显优势的是具有一定盈利性和创新性的中小企业。另外还有43家消费类公司在排队审核中。

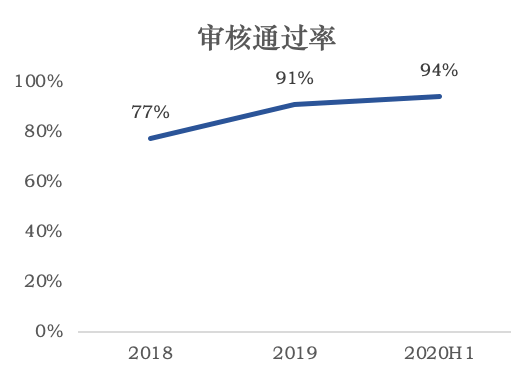

2018年和2019年,全部企业IPO审核通过率分别为77%和91%,2020上半年审核通过率为94%。其中审核的9家消费类公司,仅有1家服饰类公司未通过审核。

从近三年总体IPO企业所处的行业看,食品类公司明显多于其他行业。另外值得关注的是家电类目,近3年来共计5家家用电器企业成功完成IPO。

围绕今年上半年拟境内IPO的46家消费类企业 (目前已有几家顺利上市),我们研究得出的结论如下:

- IP O独立上市、并购退出、大股东回购,或者长期持有享受经营利润分红 成为消费企业资本退出的多种路径。

- 寡头型巨无霸消费企业将一去不返,未来更多各类垂直领域的“小而美”消费企业, 而多数消费企业实现IPO“隐形门槛”的规模是10亿营收、1亿净利。

优质消费企业的共同点是长期植根于某一细分领域(大于等于10年),不断做深做强。同时需要长期主义思维,去判断企业的稳定性、持续性的经营价值。

东部沿海地区仍是孕育优质消费企业的丰沃土壤,更容易生长出有资本价值的创新企业。

食品饮料行业是10万亿级大赛道,拟上市企业中超过半数。休闲食品、方便食品、乳制品、肉制品、调味品、婴童食品、宠物食品、白酒、啤酒、低度酒、软饮料,任一个细分领域都可以成长出百亿级市值的上市公司。

消费领域准入门槛较低,核心竞争壁垒不明显,唯一的护城河就是用户,如何深度绑定用户就是消费企业的最大命题。

原文标题:祥峰报告 | 2020年祥峰消费行业报告Part 1: 今非昔比的新消费时代;祥峰报告 | 2020年祥峰消费行业报告Part 2: 未来的消费品牌将“更懂你”

作者:祥峰消费团队;来源:祥峰投资(ID:VertexVentures),转载已获得授权。

优质原创