我看泉城 百善骈臻丨岩彩的前世今生

点击上方蓝字关注我们

岩彩的前世今生

作者:王爽

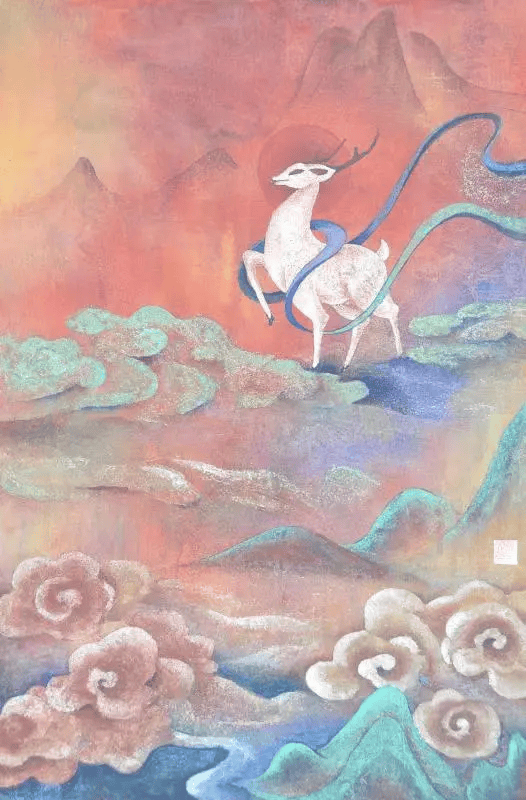

在无涯的时间荒野中,从不缺乏发现美的人,这些人利用矿物色颜料作画,去描绘所处的那个时代。这些画作是人类对生活的记录,同时也是在讲述心中期许。时间久了,代代传承,便成了一种根深蒂固的文化符号。

来自史前新石器时代,红地黑彩的陶器描绘着一段古老的往事。居黄河边台地上的半坡人,触目所及皆入画,而颜料皆取材生于斯,长于斯的大地,赤铁矿、朱砂、软锰矿等,将其研磨成颗粒或粉末状,再和以水进行绘画。画奔跑的鹿、象征图腾的鱼、人的面、亦或是蛙、鸟、猪,又或是由以上纹饰和两种或三种组合纹样。

渔猎是半坡人重要的生活来源,在生活中占据了很大的比重。可以说,半坡文化里的“鱼”,具有了半坡族群的崇拜图腾。而陶器具有实用功能,将实用器皿与崇拜图腾相结合,半坡人相信,这样就可以得到鱼神的庇佑,使自己的族群得以壮大。

史前人对美和艺术的认知是简单质朴的,生活即画,而画记录着生活中场景。

至战汉,矿物颜料走进古墓葬,楚人在一种叫帛的白色丝织品上描绘出渴望死后飞升的场景。楚人认为人死后,必须使其离散的魂魄能够回来附于尸体入葬墓内,葬制上叫做“招魂复魄”。如已出土战国楚墓《人物龙凤帛画》《人物御龙帛画》,马王堆一号汉墓《T形帛画》。我不知道墓主人是否“招魂复魄”,但我知道,岩彩已在那个时代有了文化的魂,赋予更多内涵的魄。

自西汉后,矿物颜料紧随时代走进宫廷,只是一入宫廷深似海,时代变了,人的心机也就深了,所描绘的内容更赋深意。汉武帝时甘泉宫诸神像,汉宣帝麒麟阁十一位功臣像、到了唐代,唐太宗命画家阎立本在凌烟阁绘制二十四功臣,皆如真人大小。壁画走进宫廷的同时也走进另外两个世界,即墓葬和寺庙。

2009陕西韩城发现北宋墓葬,墓室内并没有随葬品,甚至也没有棺椁,只有一张床榻。床榻的底座为砖砌而成,上半部分则是木榻,床榻上并排躺着两副枯骨。这是一男一女两具尸体,下葬时身上应该还盖有某种粗纤维制成的毯子或被子,显然是一座夫妻合葬墓。西北东三面皆绘制壁画,墓室北侧壁画为中医中药研究制作实景,墓室东侧壁画为佛祖涅槃图,墓室西侧壁画为北宋杂剧正在演出的场景。

墓主是波斯人,定居陕西韩城后与汉人通婚,也已经接受了汉化,他们的后代在遵循夫妻双方风俗的基础上。按照这样的形制将两人合葬。

那一幅幅墓葬壁画描绘的是古人生前世界,似一张张千百年前高清相片或镜头。古人云“死生亦大矣”。所以,那个时代人,事死如事生。

自东汉时佛教传入中国,矿物颜料也走进寺庙,讲述记录那些古老的故事。

幼时,我读韩昌黎的诗,对其中两句印象极深“僧言古壁佛画好,以火来照所见稀”诗是唐诗,寺庙建于那年?古壁上的佛画作者又是何人?唐代韩昌黎在夜幕降临时,举着火把,看到了古壁上有些斑驳的佛画,此时便开始想很多相关的事情。千年后,我读到唐宋八大家之首韩昌黎的诗,仿佛也随着这句诗看到了古壁,看到了斑驳的佛画。

那些矿物颜料可记得那个高光时刻?由墙壁走进文人的世界后,那个年仅十八岁的少年王希孟,在宋徽宗指导下画出《千里江山图》。这幅画问世后,那个十八岁少年王希孟便不知所踪,是伤了仲永?还是天妒英才?我想他化作了那抹天青色,时常在雨过云破处看千里江山的青绿。

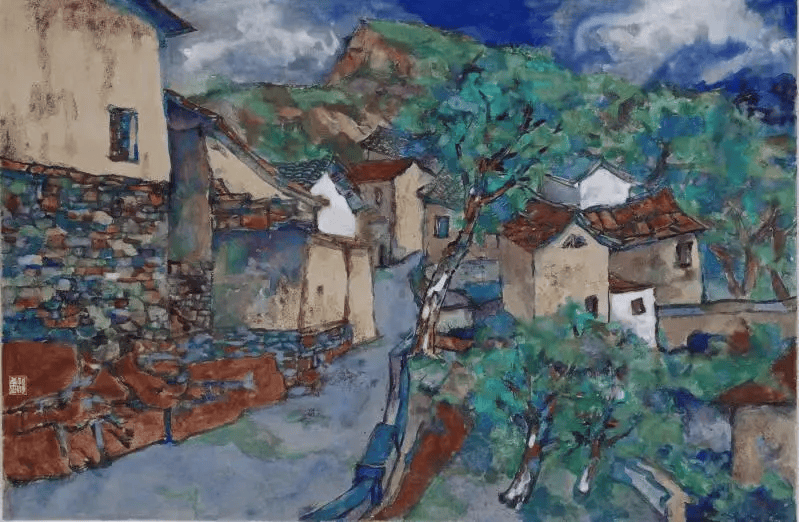

而今岩彩走进了太行山,走进了寻常百姓家。取材于太行山的矿物颜料,以地方文化命名扁鹊黄、太行红、紫金绿、云梦白、英谈赭。

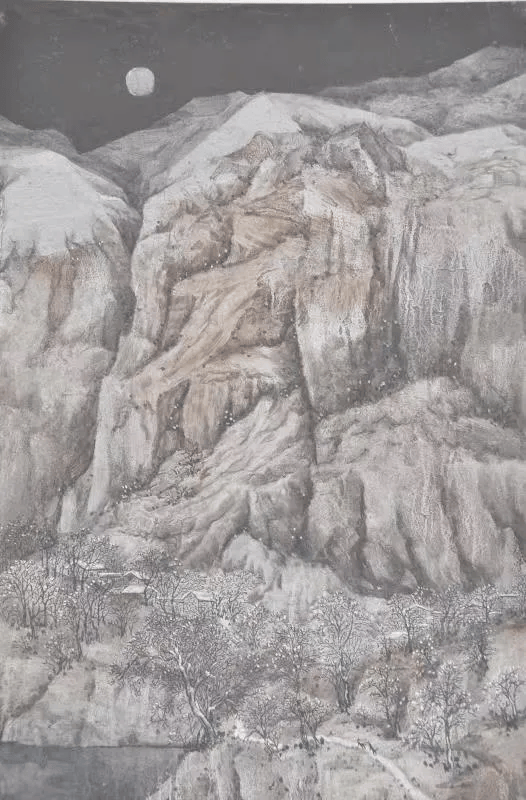

而画作内容更丰富,有乡土气息浓郁的《白云兀自绕太行》《白云掩映太行山》《太行飞雪》,亦有画出而今某个场景的《光影中的地矿人》《坚守——地矿钻工》《潜心》。

我不知道岩彩精神是什么,亦不知太行精神。但我知道岩彩随着时代发展被赋予新的内涵,画的内容不断丰富和变化着。不变的是那些矿物颜料的朴实无华,那些作者的勤奋,在传承中不断创新。

END

扫码关注我们

邢台市文化广电和旅游局

太行泉城、美丽邢台

分享

收藏

在看

点赞