时代变了!突然叫停12省市基建,我国经济还能否继续高速增长

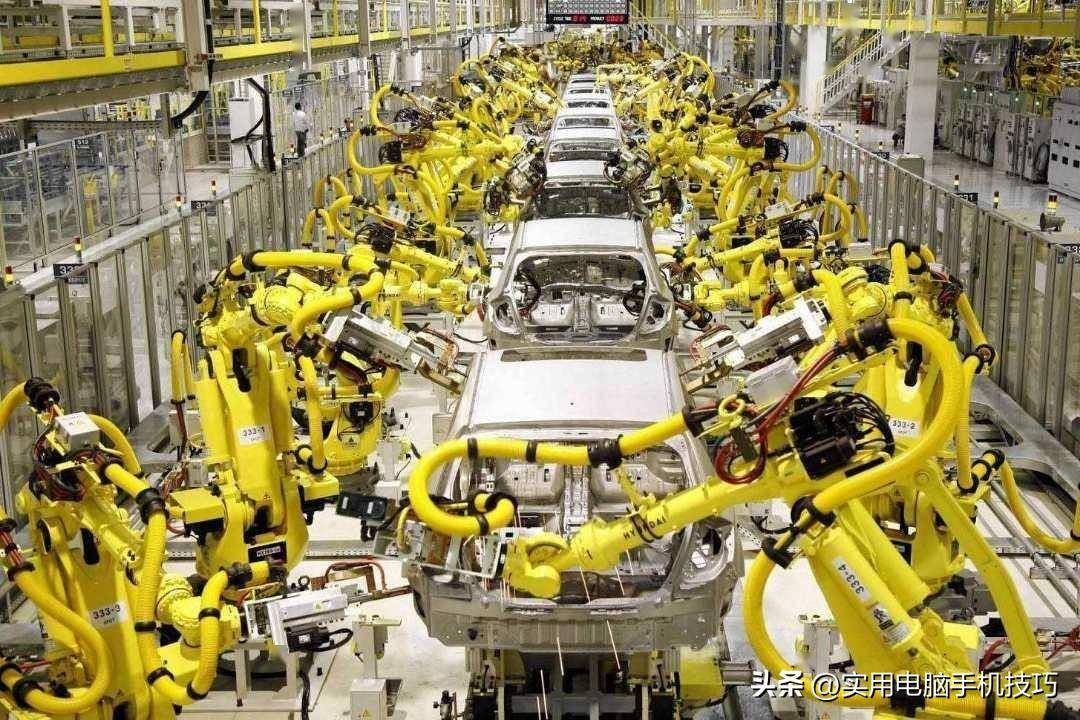

从万里长城到世界最大的高铁网络,中国的基建实力一直令世界瞩目。"基建狂魔"这个称号,既是赞誉,也是对中国快速发展的生动写照。短短几十年间,中国完成了发达国家近百年的建设成就,高楼大厦拔地而起,纵横交错的公路网络连通天南海北。

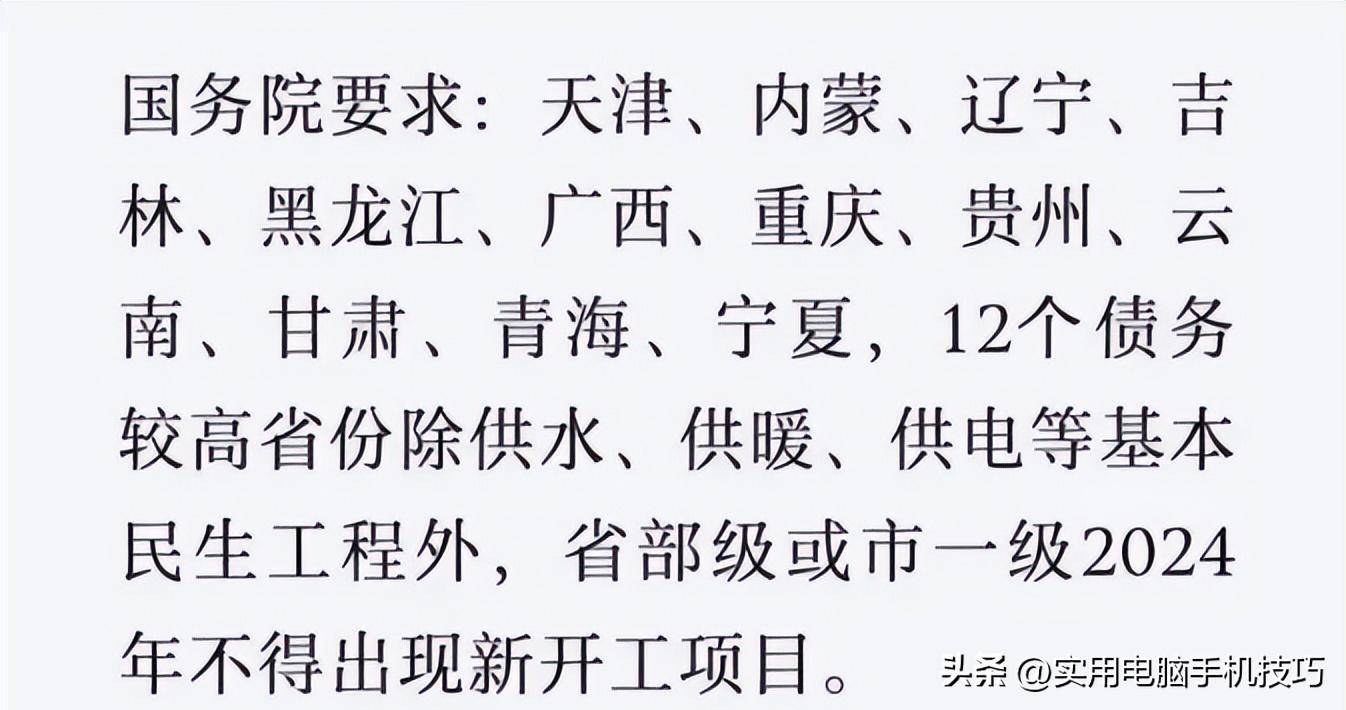

然而,2024年,一个意想不到的转折点悄然而至。12个省份同时按下基建项目的"暂停键",这场突如其来的"刹车"行动,让许多人感到困惑不解。

难道曾经被视为经济增长引擎的基建,如今竟成了负担?这背后究竟隐藏着怎样的经济密码?为什么国家要在此时此刻叫停大型基建项目?更重要的是,这个决定会给我们的未来带来什么样的影响?

基建狂欢的落幕

曾几何时,塔吊林立的城市天际线是中国发展的象征。然而,这场轰轰烈烈的基建盛宴,正悄然落下帷幕。地方政府的财政状况,犹如一个被戳破的气球,正在快速萎缩。

以青海省为例,其债务率高达惊人的739%。这意味着什么?简单来说,青海省每创造1元GDP,就背负着近8元的债务。这样的财政状况,就像是一个人背着一座大山在奔跑,每一步都异常艰难。

过度基建带来的后果,远不止债务高企。那些耗资巨大的项目,正在成为地方政府难以承受的重担。维护成本高昂,使用效率低下,这些问题如同附骨之疽,让地方财政雪上加霜。

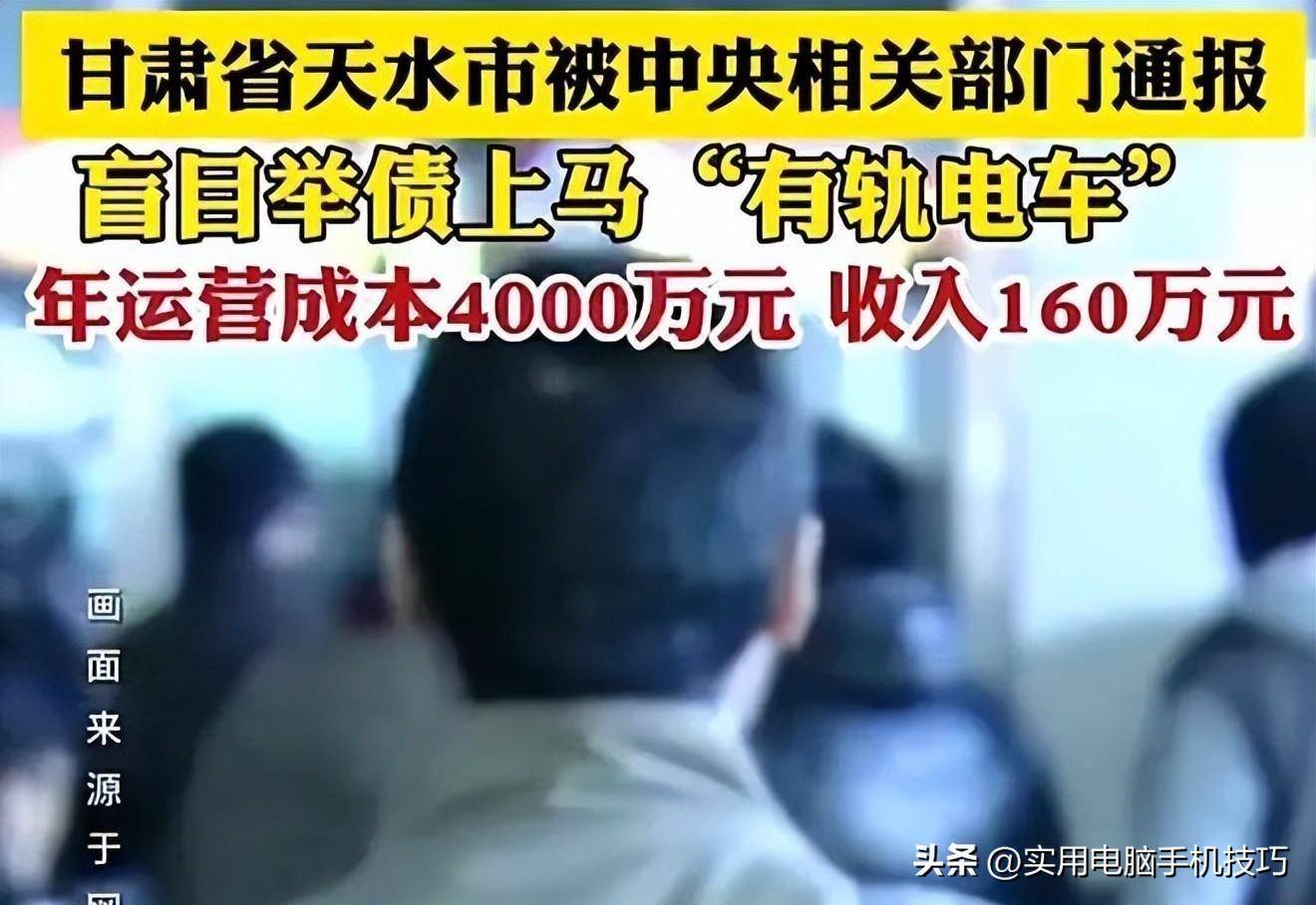

让我们把目光投向一些具体案例。甘肃天水的有轨电车,每年亏损惊人。这条被寄予厚望的现代化交通线,如今却成了财政的"吸血鬼"。海南儋州的高铁站更是令人唏嘘,耗资4000万元建成,却门可罗雀,俨然成了一座"豪华鬼城"。

这些曾经被视为发展象征的项目,如今却变成了沉重的包袱。它们就像是一个个无底洞,不断吞噬着地方政府的财政资金。曾经热火朝天的建设场景,如今只剩下冷清和尴尬。

面对这样的困境,我们不禁要问:这些大型基建项目,真的能为地方经济带来长远的利益吗?如果不能,那么我们该如何走出这个困局?未来的发展道路,又该何去何从?

经济转型的必然选择

面对基建狂欢的落幕,中国经济正站在十字路口。曾经的投资驱动模式,就像是一辆油箱见底的汽车,再也无法支撑长途跋涉。此刻,创新驱动的号角已经吹响,它就像是一股清新的春风,吹拂着中国经济的每个角落。

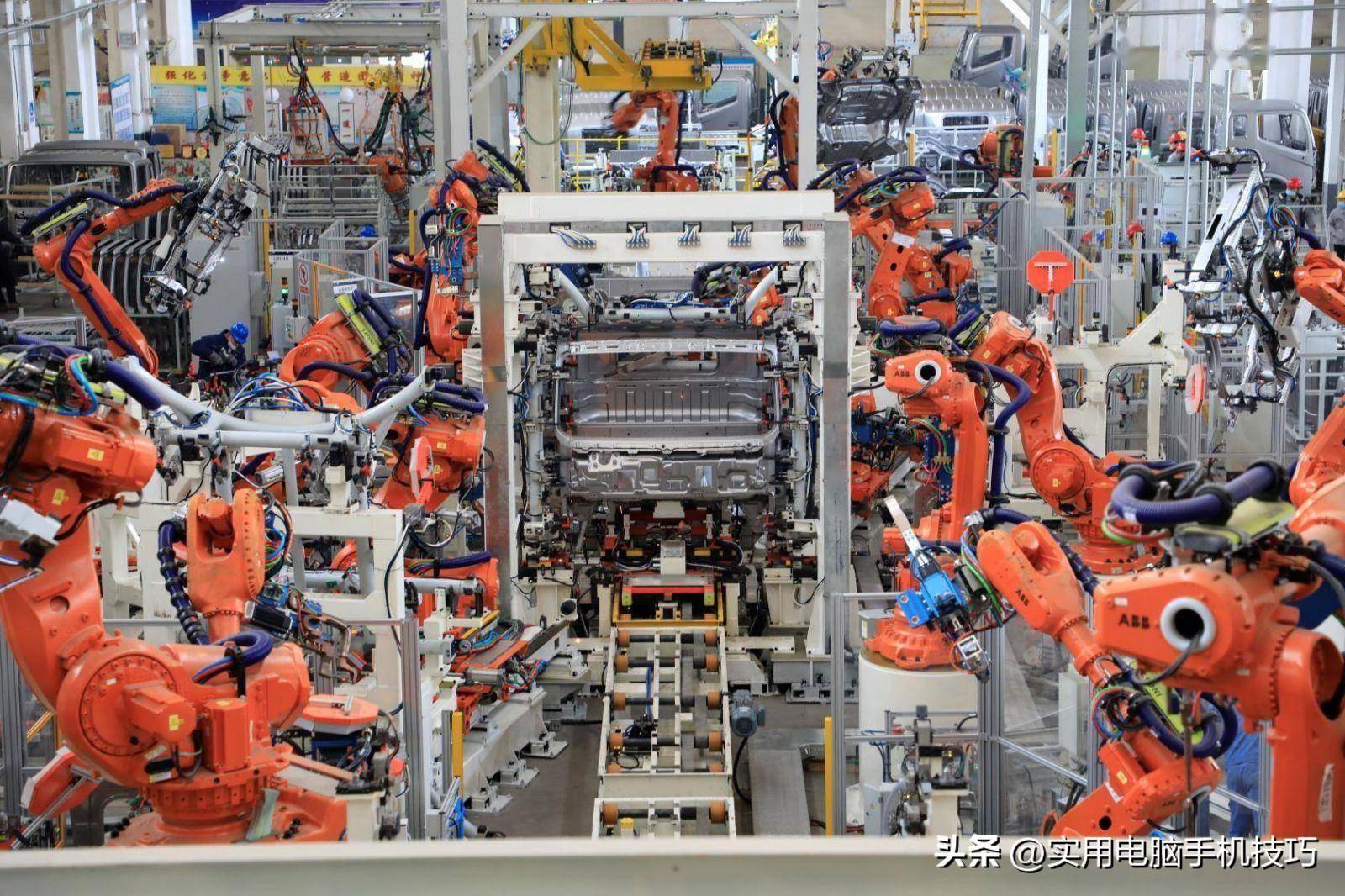

从深圳到杭州,再到贵州,新兴产业正在悄然崛起。深圳正全力拥抱人工智能,仿佛一位勇敢的探险家,踏上了未知但充满希望的征程。杭州则凭借其互联网基因,正在编织一张庞大的数字经济网络,犹如一位技艺精湛的织工,将传统产业与新技术完美融合。贵州更是别出心裁,将大数据产业作为突破口,就像一位睿智的棋手,在经济转型的棋盘上下出了关键一着。

产业结构的优化,已经成为一道迫在眉睫的考题。就像一位久病初愈的病人,中国经济需要调整饮食结构,摒弃过去那些"高热量、低营养"的发展方式,转而追求更加均衡、健康的经济结构。

放眼全球,我们能从其他国家的经验中汲取智慧。美国的创新生态系统,就像一座生机勃勃的热带雨林,不断孕育出新的物种。德国的工业4.0战略,则如同一位经验丰富的工程师,正在对传统制造业进行全面升级。这些国际经验,无疑为中国的经济转型提供了宝贵的参考。

然而,转型之路从来都不是一帆风顺的。我们不禁要问:在这场从投资驱动到创新驱动的转变中,中国将面临哪些挑战?我们又该如何化解这些挑战,实现经济的华丽蝶变?

转型阵痛:挑战与机遇并存

经济转型,就像是一场大手术,短期的阵痛在所难免。当基建项目按下暂停键,就业市场顿时风声鹤唳。建筑工人们的工具箱可能暂时要搁置一旁,水泥厂的烟囱不再冒烟,钢铁厂的订单也骤然减少。这些变化,犹如多米诺骨牌效应,波及整个产业链。

然而,我们不能因为眼前的阵痛就裹足不前。长远来看,这场转型就像是给经济注射了一剂强心针。资源将从低效的基建项目中解放出来,流向更具活力的新兴产业。想象一下,那些原本用于建造"白象工程"的资金,现在可能正在孵化下一个科技巨头,或者在培育未来的独角兽企业。

地方政府的角色也在悄然转变。过去,他们更像是一位热衷于"大手笔"的建筑商,现在则需要转型为精明的"投资人"和"服务者"。他们需要学会用有限的资源撬动更大的市场力量,为创新创业营造良好的土壤。这种转变,就像是从粗放式耕作转向精细化种植,虽然辛苦,但收获可能更加丰硕。

深圳、杭州、贵州等地的探索,就像是这场转型中的"先行者"。他们正在用实际行动证明,经济转型不仅是可能的,而且是充满希望的。这些城市就像是经济大海中的"灯塔",为其他地区指明了方向。

在这场经济转型中,如何平衡短期阵痛和长远收益?地方政府该如何更好地适应自己的新角色?面对这场前所未有的变革,普通民众又该如何应对?

未来发展之路

未来的发展之路,犹如一条蜿蜒的山间小径,充满挑战却也蕴含无限可能。创新驱动战略,就像是这条小径上的指路明灯,照亮前行的方向。我们需要将创新的种子播撒在经济的每一个角落,让它们生根发芽,茁壮成长。

人才,无疑是这场创新大戏的主角。培养和引进人才,就像是在为经济的土壤施肥,让创新的树苗能够吸收更多养分。从科研院所到企业车间,每一个角落都需要人才的智慧浇灌。

新兴产业的布局,如同在经济版图上绘制一幅新的蓝图。人工智能、大数据、数字经济等领域,正如一片片待开发的处女地,蕴含着巨大的潜力。深圳的AI实验室、杭州的数字经济生态圈、贵州的大数据产业集群,都是这幅蓝图上的亮点。

然而,在这条充满希望的道路上,我们仍面临诸多未知。普通人又该如何把握机遇,实现自身的成长?

对个人的启示

在这场经济转型的大潮中,每个人都是自己命运的掌舵人。终身学习,就像是航行中不断更新的导航系统,帮助我们在变幻莫测的经济海洋中找准方向。今天你可能还是一名建筑工人,明天也许就能成为一名数据分析师或人工智能工程师。关键在于,我们是否愿意不断学习,不断进化。

新机遇就像是经济海洋中突然出现的金色浮标,而能否抓住它,取决于我们的敏锐度和适应能力。直播带货、网约车、外卖配送等新业态的兴起,正是普通人在经济转型中寻找新出路的生动例证。

个人财务规划也需要与时俱进。过去我们可能更倾向于投资房地产,但在新的经济格局下,也许应该考虑将一部分资金投入到新兴产业的股票或基金中。这就像是在理财的篮子里,放入一些"未来的种子"。

结语

中国经济正经历一场蝶变,犹如一只蛹破茧而出,蜕变为美丽的蝴蝶。这个过程充满挑战,却也孕育着无限机遇。从"基建狂魔"到创新引擎,这不仅是一次经济模式的转变,更是一次国家发展理念的升华。

面对这场变革,信心和决心就像是破茧而出的翅膀,缺一不可。我们需要有勇气直面困难,有智慧找到解决之道,有耐心等待转型的成果。每一次经济的跃升,都离不开全民族的共同努力。

未来的中国经济,或许会是一幅充满活力和创新的画卷。人工智能、大数据、绿色科技等新兴产业,将成为这幅画卷中最亮丽的色彩。