柯某孝骗取患儿家长钱款近千万元,民政部通报

据民政部网站11日消息,针对群众举报和媒体反映的中华少年儿童慈善救助基金会(以下简称儿慈会)有关问题,民政部成立调查组开展了全面调查,并依法依规进行了严肃处理。现将有关情况通报如下。

经查,柯某孝曾作为患儿家长接受过儿慈会救助;从2022年11月起参与儿慈会9958儿童大病紧急救助项目(以下简称9958项目)廊坊救助站相关工作。2023年6月至8月,柯某孝私自以“儿慈会9958项目”的名义向患儿家长筹集资金,骗取患儿家长钱款近千万元。2023年9月,因涉嫌诈骗,柯某孝被采取强制措施,目前案件已移送司法机关处理。

柯某孝案件暴露出儿慈会存在内部管理不规范、9958项目操作违规等问题。经进一步调查,儿慈会还存在未按规定的业务范围进行活动、未依法履行信息公开义务等违法情形。依据《中华人民共和国慈善法》、《基金会管理条例》等法律法规的有关规定,民政部已对儿慈会作出停止活动三个月的行政处罚,并将其列入社会组织严重违法失信名单。儿慈会相关负责人履职不力、失职失责,民政部已责令儿慈会按程序罢免相关负责人职务,并依规依纪对有关党员失职失责问题进行立案审查。儿慈会副秘书长、9958项目负责人王某涉嫌职务犯罪,经有关监察机关立案调查已移送司法机关处理。

儿慈会停止活动期间,民政部派出工作组采取有力措施,切实维护当前正在接受儿慈会救助的患儿的合法权益。

衷心感谢社会各界对慈善事业的关心和支持。民政部将督促指导儿慈会全面彻底整改,推动儿慈会依法依章程开展工作;以案为鉴,举一反三,深入贯彻落实新修改的慈善法,不断完善慈善事业政策法规,全面加强对慈善组织和慈善活动的监管和执法工作,推动慈善事业健康发展。

此前报道

NEWS

﹀

﹀

﹀

此前,大批患儿家长冲进了中华少年儿童慈善救助基金会(简称“中华儿慈会”)大楼,讨要被自称该机构河北负责人的柯某孝卷走的千万救命钱。

这些钱来自患儿家长的“配捐”。在他们的认知里,“配捐”意味着先向基金会支付定量本金,再从基金会获取本金和“配款”。虽然“配款”不多,但对于异地看病、辞职陪护的他们来说,也能缓解租房与治病的压力。来自天津的王女士,就曾参与15次以上的“配捐”。

然而,受害家长从中华儿慈会负责人那里获得的第一句反馈是:“中华儿慈会从来没弄过什么配捐。”有业内人士向南都、N视频记者分析称,此事件中所谓“配捐”实际为非法“套捐”。如今,警方已对柯某孝冒名诈骗的行为立案,受害家长们被骗走的救命钱仍无音讯,卷入此次风波中的中华儿慈会也面临“慈善信用危机”。

千万救命钱被卷走

王女士的女儿正在进行骨髓移植排异治疗,“我们花了一百多万。小孩在手术之后出现了急性肠道排异反应,她一天滴水不进都会拉二三十次肚子。”

她向南都记者介绍,2020年,她带着刚刚确诊罕见性白血病的女儿,从天津来到专治血液病的北京陆道培医院。因为无法化疗,女儿只能接受骨髓移植。

同年,王女士经朋友介绍加入了9958儿童紧急救助项目。这是中华少年儿童慈善救助基金会的品牌项目,设立有儿童“医疗救助、关爱工程、融合教育和保护联盟”四大项目板块,致力于儿童“生存权、保护权、发展权和参与权”的提升和完善。

中华少年儿童慈善救助基金会

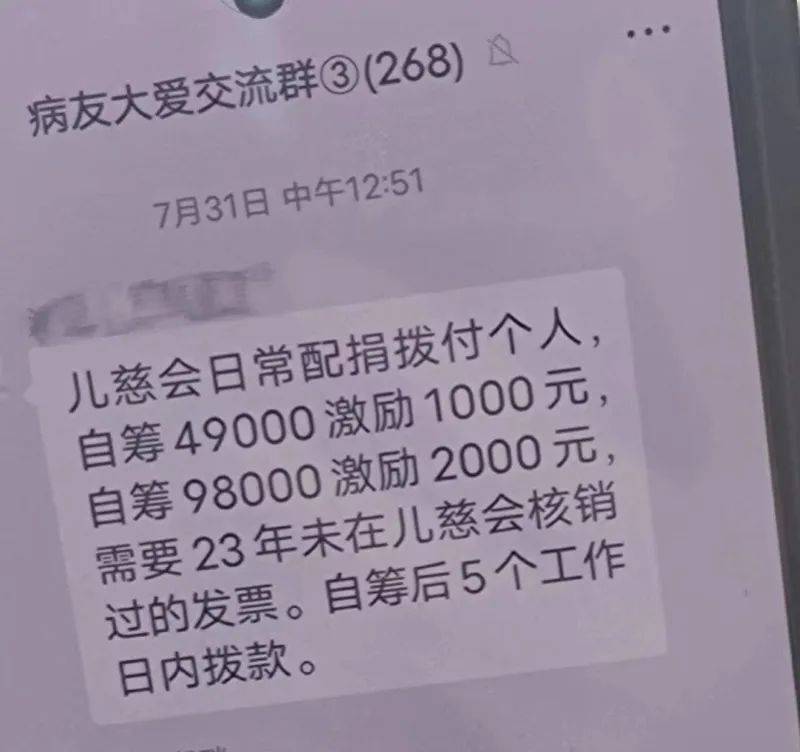

随后,她在9958项目群参与了15次以上的“配捐”活动,“因为一般每次都能获得1000元的配款”。

在大病患儿家长的认知里,“配捐”意味着先向基金会支付定量本金,再从基金会获取本金和“配款”。虽然“配款”不多,但对于异地看病、辞职陪护的王女士来说,也能缓解租房与治病的压力。

最后两次参与“配捐”,王女士在项目群里通过打款的方式先后向自称中华儿慈会9958项目廊坊中心主任柯某孝的团队支付了15万元,柯某孝答应在8月31日前打回本金以及4000元“配款”。

但直到9月3日,柯某孝也没能履约。连带被卷走的,还有大批患儿的千万元救命钱。

不久后,王女士在微信群里收到柯某孝发来的消息:这笔救命钱回不来了。此事迅速发酵, “中华儿慈会河北负责人卷走千万款项”的消息受到广泛关注。

涉嫌卷走千万救命钱的柯某孝(左)

13日,中华儿慈会工作人员告诉南都记者,警方已对柯某孝冒名诈骗的行为立案。当晚,中华儿慈会发布声明称,柯某孝不是基金会工作人员,曾在9958儿童紧急救助项目河北廊坊地区合作机构中当过短暂的志愿者,基金会从未委托过柯某孝个人为9958儿童紧急救助项目筹集资金。

中华儿慈会称,有关网上所传1000万元资金,经核实,基金会账号从未收到过这些资金。据了解,当事人将资金打给柯某孝个人账户,并曾从柯某孝个人账户获得返款。

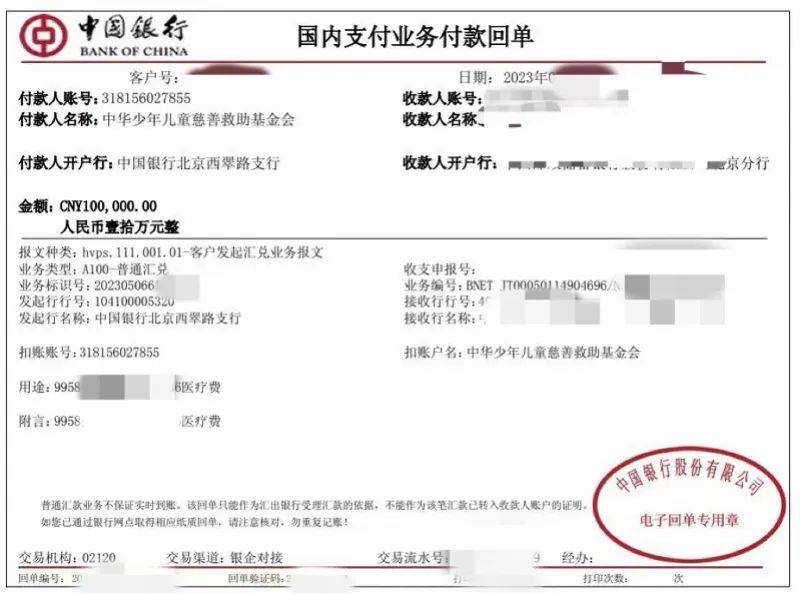

14日晚,王女士向南都记者展示了一张今年的汇款单,付款人名称为“中华少年儿童慈善救助基金会”,用途为“9958医疗费”。

所谓“配捐”

曾经,在这些受害家长看来,“配捐”帮了他们很多。

梁军(化名)参与过各式各样的“配捐”,“有的时候返给我们七八百,有的时候返给我们一两千”。他介绍,患血液病的小孩抵抗力弱,吃不了外面的饭菜,得有家长留在家里做饭,对房屋进行消毒。参与“配捐”主要是为了弄点生活补贴。

梁军向南都记者介绍了9958项目群里的“配捐”流程:项目负责人在群里发布“配捐”项目,患儿家长扫码报名,上传患儿的诊断证明、贫困证明,填写家庭住址、身份证号等信息。提交成功之后,患儿家长往负责人发布的账号里汇入“本金”即可。

患者家属群内的“配捐”信息。受访者供图

“例如4.9万配1000,我打给账号4.9万,到时候他们就回给我5万,相当于我多拿到了1000块。”

每一次“配捐”,家长不仅要汇款,还要上交与“配捐”同等金额的发票予以报销。“如果要回给我们10万,我们就要交10万的发票。”

被问及汇款对象是柯某孝私人账户还是中华儿慈会账户时,梁军表示基本都是私人账户。

王女士则表示,有好几次她扫码付款的链接显示的是“中华儿慈会”,回款账户基本也是“中华儿慈会”。

王女士提供的“中华儿慈会”汇款单。受访者供图

前段时间,她收到了一笔来自柯某孝私人账户的回款。她询问原因,柯某孝表示,因为这笔回款从大病项目改为助困项目,才会从私人账户打出。

在被柯某孝卷走救命钱之后,王女士找到了中华儿慈会负责人,对方说的第一句话是:“儿慈会从来没弄过什么配捐。”

陈科(化名)在2019年开始接触“配捐”,他陆续拉了很多患儿家长进入9958项目群。之前,家长们也都是通过微信扫码、银行卡转账的方式参与“配捐”,汇款账户是私人账号,“但没有人跑路过”。

事发之后,中华儿慈会曾向患儿家长表示今年3月已与柯某孝解约。陈科告诉南都记者,柯某孝在今年6月6日、9月6日还回访过患儿家长,询问患儿情况。

至于为什么患儿家长近日集体向柯某孝索要款项,陈科认为主要是因为“99公益日”活动,柯某孝团队曾表示“99公益日”期间的“配款”更高,这吸引了很多患儿家长参与。

“套捐”行为

实际上,“配捐”的真实含义并非患儿家长所理解的这样。南都记者从上海市慈善基金会了解到,“配捐”是指一个捐赠者向某个非营利机构捐赠一笔钱之后,另一个捐赠者按照事先承诺和约定的比例向同一个非营利组织再捐赠一笔钱。

这意味着,“配捐”不是给捐赠人的,而是给捐赠人所捐赠的项目。

业内人士李康(化名)告诉南都记者,公益平台开展“配捐”的初衷是用更多的资金吸引社会参与募捐,使更多的困难群体受益,这一行为并不违规。但有些机构打着“配捐”的旗号鼓励患者家属集资,将所筹的“善款”通过第三方转入平台,以获得平台的“配捐”,这一行为在业内称为“套捐”。

根据《慈善法》第四十条,捐赠人与慈善组织约定捐赠财产的用途和受益人时,不得指定捐赠人的利害关系人作为受益人。患者家属向基金会捐款,其家人不能成为受益人。因此,“套捐”是钻平台空子的违法行为。

李康向南都记者分析称,在此次事件中,柯某孝以参与中华儿慈会9958儿童紧急救助项目“配捐”为由,向患者家属募集“善款”,承诺“配捐”后返款,这是利用公益平台的“配捐”形式开展的“套捐”行为。

法学博士、云南刘文华律师事务所律师刘文华向南都记者分析,“套捐”要求具有慈善救助需求的人先捐款,慈善组织后救助返款,是一种变相强迫捐款的行为,违反了《慈善法》第四条“开展慈善活动,应当遵循自愿原则”的规定,系非法慈善活动,属民政部门应当查处的行为。

“慈善信用危机”

具有20年公益经验的阿杰(化名)告诉南都记者,患者家属为了救人选择配合有关方面进行“套利”,但因为“套捐”本身严重违法,不经意间“套利”就演变成了“杀猪”。

“出现这一情况的主要原因还要说回基金会的运作模式。”阿杰表示,“患者家属作为关联方为了规避法律对自捐自用的禁止性规定,不能直接将资金汇入基金会账户,此时便需要第三方进行中转,资金在中转的过程中会出现脱离家属管理的场景,风险由此产生。”

在阿杰看来,“套捐”实际上是在消耗基金会的公信力。若“套捐”而来的善款“不翼而飞”,便会让大众产生“慈善信用危机”:参与“套捐”的患者家属不再信任基金会,其他捐款的普通人也会质疑公益项目的真实性。

“基金会如果采用这种高风险的方法开展工作,那就势必要有相应的风险抵御机制。”

阿杰认为,在此次事件中,尽管中华儿慈会已在公开声明中表示从未收到过网传的1000万元资金,但在患儿家长看来,柯某孝代表的是中华儿慈会。无论是否知情,作为公益组织,中华儿慈会都应拿出态度保障孩子的治疗权益,例如通过法律合理保障家属救助款的使用,把遭受诈骗的影响降到最低。

有患儿家长称,中华儿慈会曾授权柯某孝在历年的活动中收取甚至支配家属的资金,他们相信他是中华儿慈会9958项目的廊坊中心主任才会将资金交给他。

对此,刘文华表示,从公开报道披露的信息来看,公益组织认可柯某孝是公益组织的志愿者,公益组织对工作人员未尽到足够的管理责任,明显用人失察、管理失职。

来 源丨民政部网站、南方都市报

编 辑丨李楠

责任编辑丨郭启迪

审 核丨刘鹏