刚刚宣布:明早9时31分!是他们

今天上午9时,空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部在酒泉卫星发射中心召开神舟十六号载人飞行任务新闻发布会,通报此次任务有关情况。

据中国载人航天工程办公室消息, 神舟十六号瞄准5月30日9时31分发射。

景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员将执行神舟十六号载人飞行任务。

左起: 桂海潮、景海鹏、朱杨柱

我国计划在2030年前实现中国人首次登月

中国载人航天工程办公室副主任林西强在今天上午举行的新闻发布会上透露, 近期,我国载人月球探测工程登月阶段任务已启动实施,计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。目前,中国载人航天工程办公室已全面部署开展各项研制建设工作,包括研制新一代载人运载火箭(长征十号)、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品,新建发射场相关测试发射设施设备等。

神舟十六号乘组首次包含3个类型的航天员

神舟十六号乘组有哪些特点?林西强表示,中国空间站已完成建造,进入应用与发展阶段。神舟十六号乘组是该阶段迎来的首个乘组, 由1名首批航天员和2名第三批航天员组成。

其中,航天驾驶员景海鹏和航天飞行工程师朱杨柱来自航天员大队,主要负责直接操纵、管理航天器,以及开展相关技术试验。

载荷专家桂海潮是北京航空航天大学的一名教授,主要负责空间科学实验载荷的在轨操作,在科学、航天工程等领域受过专业训练,且具有丰富操作经验。

林西强表示,相比以往乘组,神舟十六号乘组的特点可以用“全、新、多”三个字来概括。一是“全”,首次包含了“航天驾驶员、航天飞行工程师、载荷专家”3个类型的航天员;二是“新”,第三批航天员首次执行飞行任务,同时,也是航天飞行工程师和载荷专家首次执行飞行任务;三是“多”,航天员景海鹏是第四次执行飞行任务,将是中国目前为止“飞天”次数最多的航天员。

景海鹏

景海鹏:每天600个俯卧撑上千次跳绳

神舟十六号载人飞行任务,将是航天员景海鹏第四次飞天。景海鹏告诉记者,为了能四次圆梦,为了能到咱中国航天空间站走一走看一看,出一趟差,这七年我没有耽误过训练,每天晚上12点前没有睡过觉,周末也几乎没有休息过,已经四年多了,都没有回老家看望过年迈的父母,如果由于出差耽误的课程我会主动补,耽误的训练我会主动加练。现在每天要做600个俯卧撑,600个仰卧起坐,上千次跳绳,这已经成为我的标配了。我们的飞行手册、操作指南加起来有70多本,指令有成千上万,这一切都已经烂熟于心。

朱杨柱

朱杨柱:从大学老师到飞天战士很幸运

朱杨柱在发布会上说:2021年初,我们三批18名战友光荣地加入了航天员队伍。这两年多来,我从一名普通的大学老师成长为一名飞天战士,这是事业成就的,更是时代哺育的。感谢千千万万的航天工作者,是你们的无私奉献和默默托举,铸就了伟大的航天梦想。千言万语汇成一句话,我深深地为我们伟大的祖国感到无比骄傲和自豪!

桂海潮

桂海潮:迎接这次任务的挑战我非常期待

今年36岁的桂海潮,是北京航空航天大学宇航学院的教授、博士生导师,长期致力于航天器动力学与控制的研究。2018年5月,我国启动第三批预备航天员选拔工作,为满足空间站工程任务需要,这次选拔在航天驾驶员基础上,增加了航天飞行工程师和载荷专家两个类别。这个消息对于从学生时代就对航天有强烈探知欲的桂海潮来说,充满了兴奋和期待。

桂海潮经过层层选拔,从众多报名参选的人员中脱颖而出,成为我国第三批航天员中4名载荷专家其中之一。载荷专家与以往从飞行员中选拔的航天员不同,他们拥有更加专精的技术方向,但是作为航天员,他们从选拔到训练,对体能的要求非常苛刻。

桂海潮告诉记者:我们载荷专家选拔的时候通过的测试是6个G的超重,但是最终的训练目标是要达到8个G,刚入队的测评当中,呼吸对抗的动作也不是很在节奏。另外一个项目是转椅,每一次在做完转椅科目以后,走路都感觉到天旋地转的。通过请教教员,找经验,在每一次体训课之后都安排了一些自己的加练,学习飞行员他们训练的一些方式,增加自己前庭的耐受性,增加它的刺激,那到今年测试的时候,也是达到了一级的水平。

按照航天员训练大纲,第三批航天员需要开展八大类、百余项的训练。在短短两年多的时间,要完成系统的学习和训练,对桂海潮来说是一个不小的挑战。

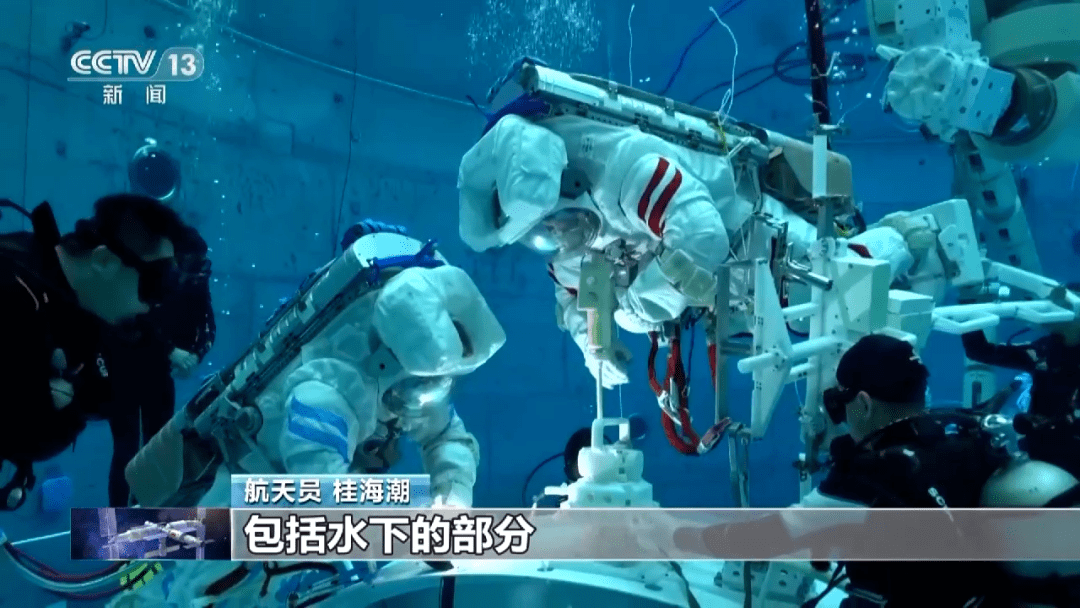

“沙漠野外生存训练,你需要独立地生存两天,而且完成规定的任务。再有是这个狭小密闭环境当中进行了72小时的睡眠剥夺实验,你要保证自己不要睡着,同时心理和情绪状态要稳定。不知道自己能不能行,但是真正做下来了以后你会发现,自己身上原来具备这样的潜能,也同样的是这样的这个科目,让我们对于未来长期的太空生活和工作有了心理上、信心上的一个建设。”桂海潮介绍,“从最早的潜水训练到基本的通用的作业能力训练,再到面向具体的作业任务的专项的一个出舱程序训练,包括水下的部分,水下主要是作业技能、操作技能,再有就是出舱程序,再有就是虚拟现实,多种手段、多种训练方式的结合,让我们快速掌握了这样的一个技能。”

作为我国首位进入太空的载荷专家,桂海潮有着丰富的实验室经历,在航天器动力学与控制领域成果丰硕,在SCI发表了二十多篇学术论文,这些学术研究也为神舟十六号任务打下了坚实的基础。

细心的读者可能会发现,载荷专家桂海潮佩戴着眼镜,这也是我国首位戴眼镜执行飞行任务的航天员。

近视也可以“飞天”吗?

答案就藏在不断发展的航天事业里

中国载人航天工程副总设计师杨利伟曾表示,航天员的选拔标准变得越来越科学了。“以前的选拔标准比较单一,航天员既是驾驶员,也是工程师。随着工程的发展,分工越来越细,科学实验越来越专业,任务不同选拔标准也有所不同,驾驶员和工程师的标准有了区分,高度近视是不行的,低度的近视还是可以的。我们现在招了几个载荷专家,有好几个也是戴着眼镜的。”

为什么航天员对视力

要求这么高?

航天员的一大工作职责是驾驶载人飞船,这可不是一个普通的“驾照”,它对航天员的要求极高。

一方面,太空不同于日常生活环境,有微重力、真空、强辐射等现象,航天员需要系统学习轨道动力学、空间环境、航天医学等航天知识。

飞船的设计也完全不同于普通载具,甚至有很多极其“反常”的操作。例如,在地面上赶上一辆车要加速,在太空中交会对接可能要减速(取决于轨道高度关系),没有拐弯、刹车、坡起,更没有停车、倒车的概念。航天员的身体素质必须过硬,眼睛也要能够驾驭住这运行速度7800米/秒的飞船,真不是简单的事情。

另一方面,载人航天是一件危险系数很高的事情,既要坐着“轰隆隆”的火箭一路进入太空,又要全程“电闪雷鸣”冲击大气返回地球,多个环节都面临巨大风险。例如,返回时有一定可能性降落于荒漠、深山、海洋,要求航天员有足够强的荒野求生能力,等待搜救队伍前往救援。如果这个时刻,航天员来一句“哎?我眼镜跑哪里去了?”,是不是感觉画面很惊悚?

太空生活也并不简单。在失重环境下,人的体液会重新分布,尤其是头部会明显“肿胀”起来。大家经常感觉到航天员进入太空后变胖了,就是这个原因。相应地,眼睛附近的体液也会增加,眼压变化对视力的影响肯定是有的。

矫正视力能不能行?

从理论上讲,人的眼睛、甚至整个人的身体,无论它好到什么地步,都是远远不够航天事业直接使用的,它们根本无法直接面对真空、低温、微重力、强辐射的环境。

因此,我们需要载人飞船来运载人体,一旦进入太空,航天员还需要进入一个小型的载人航天器---舱外服,它们是人脆弱身体的功能延伸。相信大家都见过舱外服,它最亮眼的地方就是黑黑大大的头盔,主要就是服务于航天员的眼睛。即便是在舱内模拟的地球大气环境,在进行一些太空科学实验时,航天员也需要佩戴一些特制的眼镜。

NASA的著名航天员Peggy Whitson在国际空间站时就时常戴着眼镜,她身边执行出舱作业的航天员本质上也“戴着眼镜”(图源:NASA)

航天员的培养要花费惊人的代价,自己也要付出常人难以想象的努力,还要积累若干年才有进入太空的机会。但生而为人,还是无法避免衰老的进程,人的眼睛总会不可逆地逐渐变成老花眼,或者出现散光或眼疾。如果简单因为眼睛问题就让一个航天员停止了宝贵的工作生涯,未免是国家资源和个人情怀的巨大浪费。因此,时常能看到年纪偏大老航天员戴着眼镜工作,这并不算奇怪。

所以,一个能实现完全工作状态的航天员,在特定工作场景下他的眼睛本来就是头盔和眼镜“矫正”过的;而他的眼睛自然衰老或出现问题时,也是可以通过眼镜矫正来维持他的工作状态。“不允许矫正”,并非铁板不通的死要求。

航天发展降低了对航天员

身体要求

人类进入航天时代近70年,诸多航天技术已演化多年。关于航天员生命保障的技术属于研发的重中之重,发展地非常成熟,近些年已几乎不出现威胁航天员身体健康、乃至人身安全的事故。

在这种情况下,航天员的服役年龄在逐渐延长,服役时的身体状态要求在降低,招募新航天员的标准也在逐渐降低。虽然近视依然是一条严格的规定,但它的重要性未来可能逐渐降低。

载人航天技术在经过充分验证后,已经在逐步聚焦于研发它的终极目标:利用太空这个独一无二的自然平台开展科学研究。

而开展研究,只能通过航天员在太空中操作才能进行。在这种情况下,早期为实现从0到1而招募的航天员,往往并非科研一线的技术人员和科学家,在开展太空实验时会有一定局限性。

未来随着在轨人员的逐渐增多,对医疗专家的需求也会增强。载人航天发展到成熟阶段后,一定会开始招募“载荷专家”,专门从事科学研究、医疗保健等方面。对他们的身体要求,肯定要低于专业负责驾驶飞船的航天员。

来源:新闻晨报、 北京日报客户端、浙江新闻、央视网、央视新闻、中国的航天