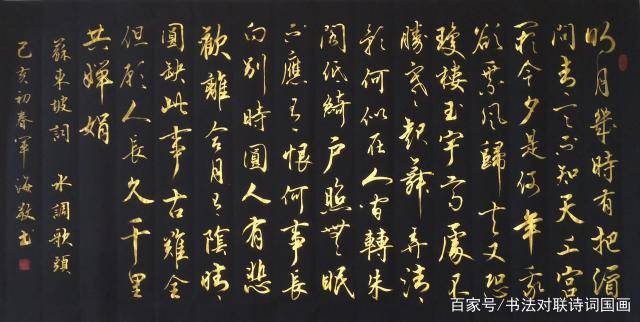

《明月清辉:解读苏轼的水调歌头》

在历史的长河中,有一种特殊的文学体裁以其独特的韵味和深沉的情感成为了流传千古的经典。苏轼的《水调歌头》便是其中的佼佼者,以其深沉的情感、广阔的意境和富有哲理的内涵,成为了中国古代文学的瑰宝。接下来,让我们一同走进苏轼的《水调歌头》,探寻其中蕴含的深意与美感。

一、背景概述

《水调歌头》是苏轼的代表作之一,创作于宋神宗熙宁九年中秋时节。当时,苏轼正被贬谪至密州,心境颇为苦闷。恰逢中秋佳节,圆月高挂,苏轼面对明月,遥想亲人,心中涌起一股强烈的思乡之情。正是在这样的背景下,苏轼以独特的笔触和情感,创作了这首充满韵味和哲理的《水调歌头》。

二、内容解析

苏轼的《水调歌头》以其富有哲理的意蕴和深邃的情感成为千古绝唱。开篇“明月几时有?把酒问青天。”苏轼以饱含情感的一问,引出了对人生的沉思与感慨。明月高悬,象征了人生的无常与短暂,而把酒问天,则展现了诗人对生命意义的探寻。

接下来的句子“不知天上宫阙,今夕是何年。”进一步展现了苏轼对时间流转和生命无常的感慨。在这浩渺的宇宙中,人的生命何其短暂,如同流水一般逝去。苏轼通过对天上宫阙的遐想,表达了对生命意义的思索和对人生的珍视。

“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。”苏轼以天上与人间、理想与现实的对比,表达了对人生困境的无奈和对理想的追求。他渴望超脱尘世,追求心灵的自由与宁静,但又担心脱离现实社会后,无法适应更高的精神境界。这种矛盾心理反映了苏轼内心的挣扎与纠结。

然而,尽管面对理想与现实的矛盾,苏轼并未放弃对生命的热爱和对人生的乐观态度。“起舞弄清影,何似在人间。”他选择活在当下,珍惜眼前的一切美好。即使身处困境,也要保持乐观豁达的心态,享受生活的每一刻。这种积极向上的人生态度体现了苏轼的豁达胸襟和乐观精神。

最后,“转朱阁,低绮户,照无眠。”苏轼将笔触从天上拉回到人间,以月光普照大地、无分贵贱的景象,表达了对人间万物的关爱和对生命平等的思考。无论贫富贵贱,月光都给予同样的照耀和温暖。这种平等与关爱体现了苏轼的人文关怀和对生命的尊重。

三、艺术特色

苏轼的《水调歌头》以其独特的艺术特色成为千古绝唱。首先,苏轼运用了丰富的想象和生动的描写手法,将天上与人间、理想与现实巧妙地融合在一起,形成了一种独特的意境美。其次,苏轼的词句简练而富有哲理意味深远使人回味无穷。此外词人善于运用比喻、拟人等修辞手法使得作品更加生动有趣且充满诗意。最后词人在作品中融入了深厚的情感以及个人的人生观和价值观使得整首词充满了深沉的情感和哲理思考。

四、历史背景及影响评价

《水调歌头》创作于北宋时期词人苏轼因政治原因被贬谪至密州时期这一特殊的历史背景使得词人在作品中融入了对人生和社会的深刻思考同时也反映了当时社会的风貌和时代精神。《水调歌头》作为苏轼的代表作之一在中国古代文学史上具有重要的地位和影响它不仅为后人提供了丰富的艺术审美体验也为中国古代文学注入了新的活力。

总之,《水调歌头》是苏轼词中的一首经典之作它以其独特的艺术特色和深邃的情感意蕴成为千古绝唱通过对其背景、内容、艺术特色以及历史背景及影响等方面的解读我们可以更好地欣赏和理解这首词的魅力同时也可以感受到苏轼的豁达胸襟和乐观精神对于我们的人生也有着深刻的启示和影响。