前言

2024年9月19日,一则关于张雨绮的爆料如同平地惊雷,迅速在社交媒体上炸开了锅。保姆的匿名指证,让“张雨绮出轨”这一话题瞬间成为舆论的焦点。网友们纷纷化身侦探,对她的私生活展开了前所未有的“审视”。但在这场狂欢背后,我们不禁要问:明星的私生活,真的该成为我们茶余饭后的谈资吗?

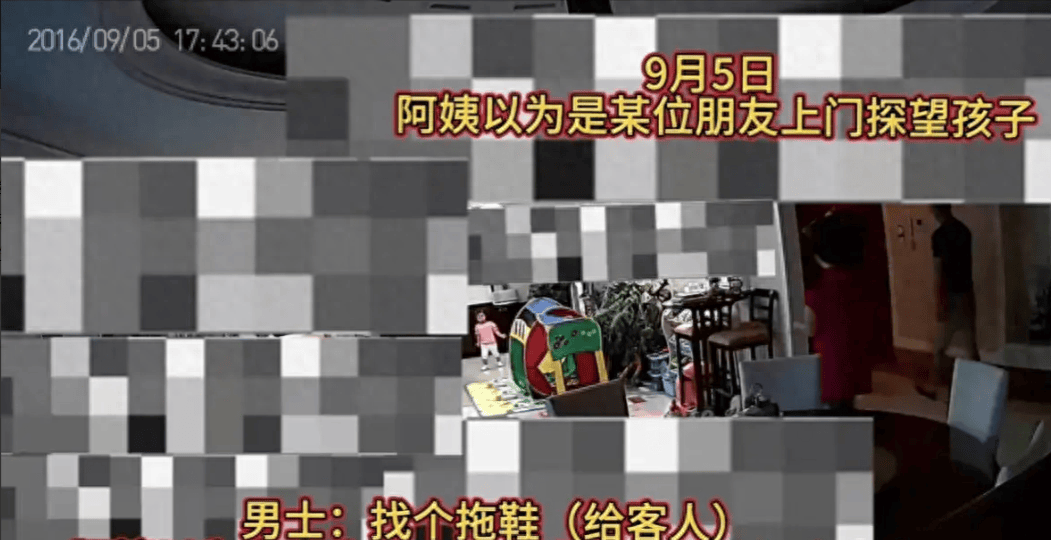

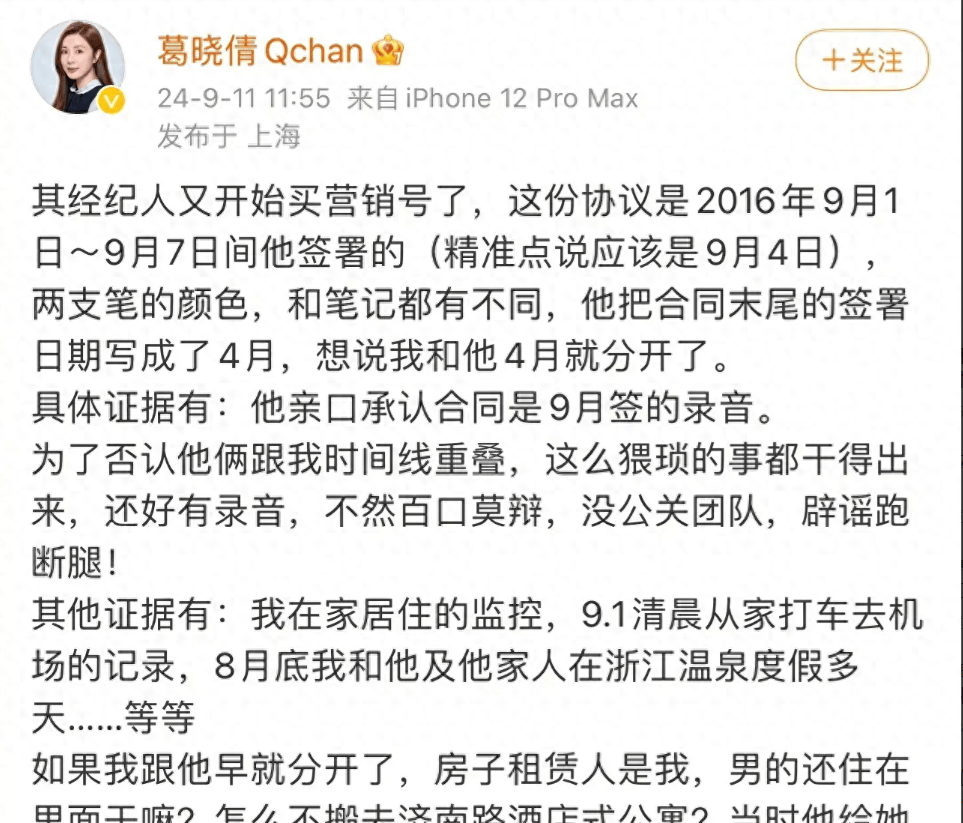

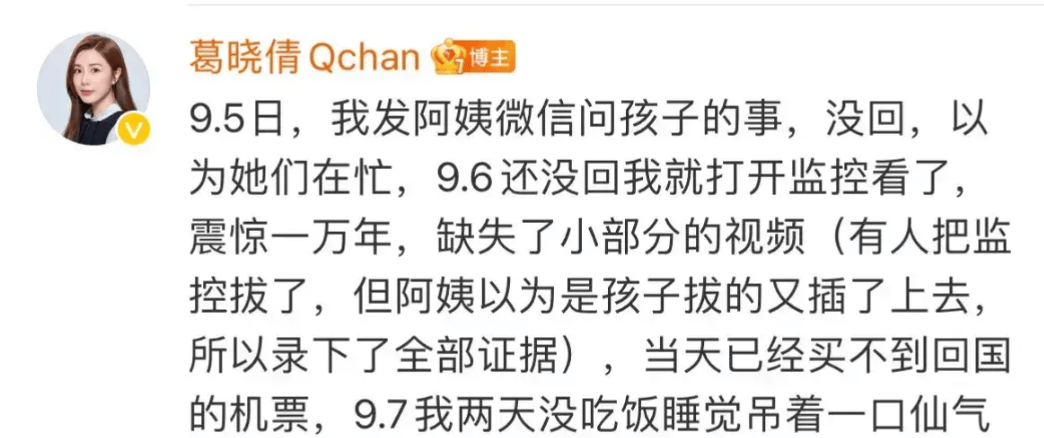

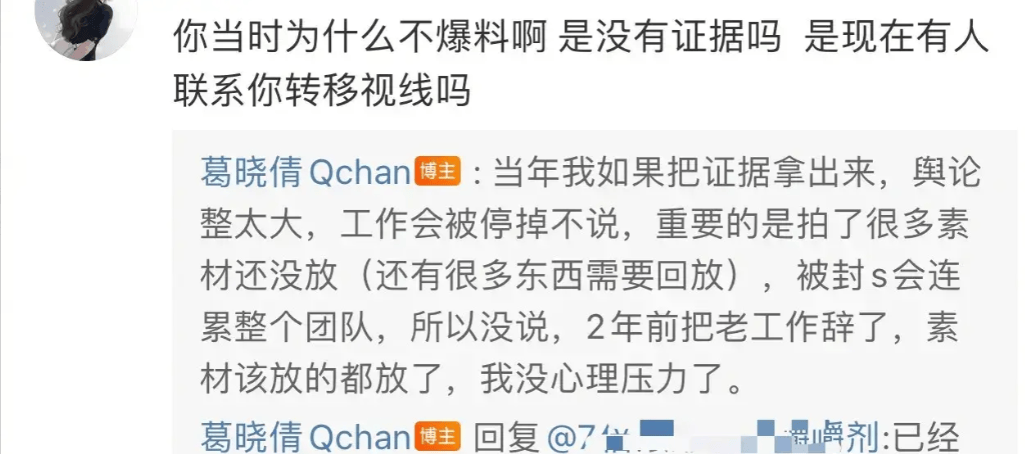

保姆爆料

从“亲眼目睹”的震撼性描述,到“封口费”的戏剧性转折,保姆的爆料仿佛是一部精心编排的八点档狗血剧。张雨绮团队的沉默,更是为这场风波添上了几分神秘色彩。网友们的猜测与解读五花八门,有的认为她是在逃避,有的则认为这是她的高明之处——毕竟,在娱乐圈,解释往往意味着承认,而沉默则能保留一丝“疑似”的余地。然而,沉默真的能堵住悠悠众口吗?显然,这更像是一场无解的博弈。

舆论分裂

随着事件的持续发酵,舆论场迅速分化为两大阵营。一方坚持认为,作为公众人物,张雨绮应该承受更多的审视与批评,她的私生活理应透明化;另一方则为她鸣不平,认为每个人都有隐私权,明星也不例外。这场争论,实则是关于公众人物隐私权与公众知情权界限的深刻探讨。

窥探欲的泛滥

深入剖析这场风波,不难发现其背后隐藏的社会心理——窥探欲的泛滥。在快节奏的现代生活中,人们似乎越来越热衷于窥探他人的私生活,以此作为茶余饭后的谈资。从明星的八卦到普通人的日常,无一不成为我们窥探的对象。这种文化现象,不仅侵犯了他人的隐私权,也扭曲了我们的价值观。我们是否应该反思,为何会对他人的生活如此感兴趣?这种窥探欲,究竟从何而来?

张雨绮的困境

张雨绮,这位以“刚”著称的独立女性,她的每一次选择都备受关注。然而,这次出轨风波却让她陷入了前所未有的困境。作为公众人物,她必须面对来自四面八方的审视与评判;作为女性,她又要承受社会对女性复杂多变的期待与指责。张雨绮的遭遇,如同一面双面镜,既映照出现代女性在事业与情感中的坚韧与勇敢,也揭示出她们在舆论场中的脆弱与无奈。

隐私权的边界

张雨绮事件再次引发了我们对公众人物隐私权的思考。作为公众人物,他们享受着光环与流量带来的红利,但同时也必须承受来自舆论的压力与审视。然而,这种审视是否应该有个限度?我们是否有权利一窥他们生活的每个角落?在追求新闻热度的同时,我们是否也应该尊重他人的隐私权?

结语:回归理性,尊重隐私

在这个信息泛滥的时代,我们更应保持一份理性与冷静。明星的私生活,终究是他们个人的事情,我们无权过多干涉。作为观众和读者,我们更应关注他们的作品与才华,而非将焦点放在他们的私生活上。同时,我们也应反思自己的窥探欲,学会尊重他人的隐私权。只有这样,我们才能共同营造一个更加健康、和谐的舆论环境。

对于张雨绮事件,你有什么看法呢?欢迎在评论区留言分享你的观点。