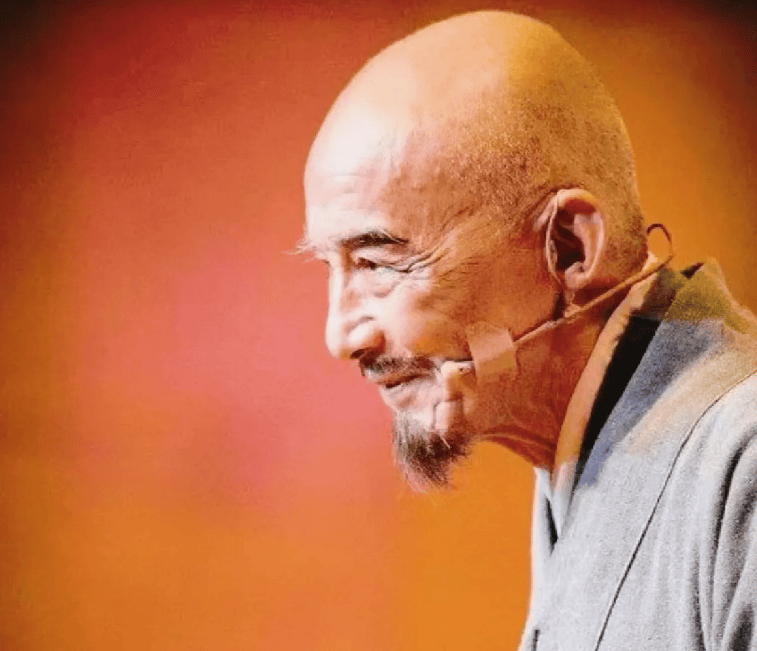

弘一法师曾说:“从小到大,凡是话太多的人,第一个伤元气,身体不会好。”

弘一法师说:“从小到大,凡是话太多的人,第一个伤元气,身体不会好;第二个,人家听了就讨厌。”

在生命的长河中,语言如同一条清澈溪流,自然而然地贯穿于我们的日常生活,它既是沟通的桥梁,也是情感的载体。然而,掌握语言的艺术——适时而语、精准表达、言之有物——则需历经时光的洗礼与智慧的熏陶。

正如柏拉图所言,智者之言,源自心灵深处真挚思考的涌动,它们如同璀璨星辰,照亮智慧的道路;而愚者之语,则往往是对沉默空洞的填补,缺乏深度与力量。在生活的喧嚣与纷扰中,我们时常在无尽的对话与情绪的漩涡中徘徊,不经意间构筑起误解与隔阂的高墙。

人生如旅,从牙牙学语到耄耋之年,我们学会了发声,更需学会在适当的时候选择沉默。年少时,我们急于向世界宣告自己的存在,渴望每一次发声都能激起回响;而随着年岁的增长,我们逐渐领悟到“寡言”的智慧——这不是言语的匮乏,而是心灵成熟后的一种自觉:懂得在需要时发声,更懂得在适当的时候保持缄默,因为深知言多必失,过度的言辞往往适得其反。

在特定的场合下,任何辩解都显得苍白无力,此时,沉默往往是最有力的回应,它传递出一种自信与从容,让事实本身说话。学会在纷扰中保持内心的宁静,不仅是对自己的尊重,也是对他人的一种尊重。

中医之道,讲求“养气”,而“寡言”正是这一哲学在言语领域的体现。减少无意义的闲聊与争论,不仅避免了不必要的冲突与精力消耗,更是对生命能量的保护与滋养。在沉默中,我们得以沉淀思绪,聆听内心的声音,让灵魂在宁静中得以升华。

反观那些习惯于喋喋不休、自我炫耀之人,他们或许在短暂的时间内获得了关注与满足,但长期来看,却可能因言辞不当而损害自身形象与福祉。稻盛和夫先生曾深刻指出:“在人际交往中,寡言是一种难能可贵的品质。它要求我们克制表达的冲动,保持一颗平和而谦逊的心。不自卑也不自傲,不炫耀过往的辉煌,也不为寻求共鸣而滔滔不绝。在这个充满喧嚣的世界里,能够保持内心的宁静与淡泊,是一种极高的修养。”

因此,让我们学会在适当的时候选择沉默,用更加精准与深邃的语言来表达自己。在沉默中汲取力量,在宁静中绽放智慧的光芒。

在这个快节奏、高压力的时代,人们往往被外界的喧嚣所裹挟,忘记了内心的宁静与自我反思的重要性。然而,正是这份对“寡言”的坚持,让我们有机会从繁忙与浮躁中抽离出来,重新审视自己的内心世界,倾听那些被日常琐碎所掩盖的细微声音。

寡言,并不意味着孤僻或冷漠,而是一种更深层次的交流与理解。它鼓励我们用更加真诚和深刻的方式去与他人沟通,不仅仅是传递信息,更是分享感受、交流思想、建立共鸣。在这样的交流中,我们能够感受到彼此之间的真诚与温暖,从而拉近心与心的距离。

同时,寡言也是一种自我提升的过程。在沉默中,我们有机会深入思考自己的言行举止,反思自己的不足与过错,从而不断完善自我,提升个人修养。这种内在的修炼,比任何外在的炫耀都更加珍贵和持久。

此外,寡言还教会我们珍惜每一次开口的机会。当我们意识到言语的力量时,就会更加谨慎地选择自己的言辞,确保每一句话都能传达出积极、正面的信息。这种对语言的尊重与珍视,不仅能够提升我们的沟通效率,还能够赢得他人的尊重与信任。

最终,我们会发现,寡言并不是一种限制或束缚,而是一种自由与解放。它让我们从言语的枷锁中解脱出来,拥有更多的时间和精力去追求真正有意义的事情。在沉默中,我们找到了内心的平静与力量,也找到了与世界和谐共处的方式。

因此,让我们在人生的旅途中,学会适时地选择沉默,用更加精准、深刻和真诚的语言去表达自己。在沉默中汲取智慧与力量,在宁静中绽放生命的光彩。