在这个春天,全球的目光聚焦于东方,一系列航天壮举让国际社会瞠目结舌。2024年的中国,仿佛按下了一个加速键,短短数日,从“神舟”系列飞船的太空接力,到第三艘航母“福舰”的首航,再到“嫦娥六号”奔向月球的背影,每一事件单独拎出,都是人类探索史上的里程碑,而中国,却在短时间内将其串联,演绎了一场震撼世界的太空三部曲。

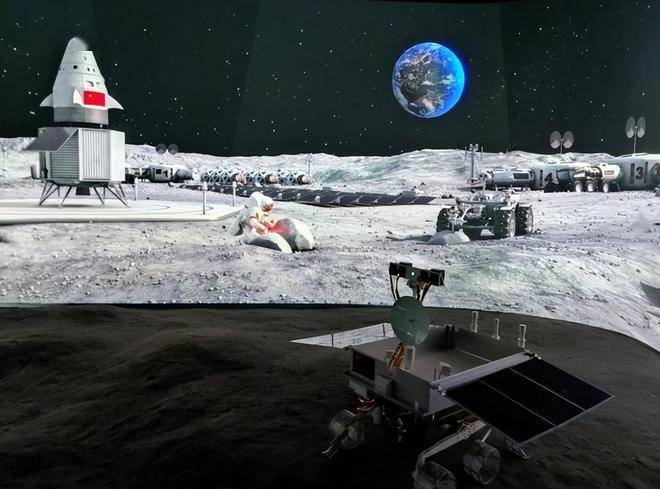

其中,“嫦娥六号”的成功发射尤为引人注目,因为它不仅代表了中国航天从零到一的突破,更是人类历史上首次深入月球背面的探险之旅。这次,目标锁定在月球背面一个古老、庞大且深邃的撞击坑,一个未知的秘境等待着来自地球的访客揭开其神秘面纱。若“嫦娥六号”能顺利取回月壤样本,或许不久的将来,“中国月球建设开发总公司”和“中国月球管理局”等构想将不再是科幻小说中的情节,而是现实的组织机构,而“中国广寒市”或将成为月球上首个城市的代名词。

那么,为何“嫦娥六号”的启程能激发海外的强烈反响,甚至比不少国人更加激动?答案在于其背后的深远意义与开放姿态。此次任务不仅实现了人类首次月背采样,更携手国际伙伴——法国、意大利、巴基斯坦及欧洲航天局,共同搭载科研设备,展开一场跨国界的太空探索,中国由曾经的被排斥者转变为如今的引领者和合作者,展现出一种全新的太空探索模式,邀请全球共享宇宙奥秘。

在技术层面,中国航天的实力已不容小觑。从独立运行的宇宙空间站“天宫”,到“鹊桥”系列中继卫星确保月背通信畅通无阻,中国航天的每一步都走在了创新与自强的前沿。而对于月球基地的设想,中国已着手解决三大核心挑战:水资源获取、能源供应和基地选址建设。

首先,关于水资源,月球上看似贫瘠的土壤中蕴含着宝贵的结晶体,内藏微量水分。通过“嫦娥六号”的科学探测,中国有望解锁月球水冰的开采技术,为未来的月球居民提供生命之源。其次,在能源解决方案上,除了太阳能这一传统选项,中国正探索小型化核电及可控核聚变的可能,更将目光投向了无辐射、高能效的清洁能源——氦酸,为宇航员提供便携式能源装置,如同赋予他们超凡的能量背包。最后,对于基地建设,哈尔滨工业大学提出的“月球溶洞计划”和西北工业大学的3D打印技术,为在极端环境下构建宜居空间提供了切实可行的方案。

这一系列的规划与实践,不仅体现了中国航天的雄心壮志,更彰显了中国在全球太空探索领域的开放态度与合作精神。不同于追求太空霸权的老路,中国倡导的是一种共享、共赢的太空探索新模式,邀请各国共筑太空梦想,一同开启人类的新篇章。

当“嫦娥”飞天,不仅是中华民族千年飞天梦的延续,更是全人类探索未知、和平利用太空的又一重要步伐。正如东方红日升起时,黑暗消散,世界迎来新的光明与希望,中国航天人,正以坚实的步伐,书写着属于这个时代的辉煌篇章。