忻州师范学院附属外国语中学

金秋十月,我们迎来国庆佳节,在这个充满喜悦和自豪的时刻,让我们一起回顾中国百年校服史,共同感受伟大祖国的发展和进步。

1.民国时期:开启制服式校服时代

女生:中式斜襟立领齐腰上衫 / 西式过膝百褶裙 / 白色长筒袜 / 黑色西式牛津皮鞋

男生:阴丹士林布长袍 / 西装 / 中山装 / 鸭舌帽

民国初年,妇女服装仍保持着上衣下裙的形制,政府也规定女子礼服为上袄下裙。

辛亥革命之后,西方现代思想的传入引发了中国青年对于美与自由的追求,受新式教育的学生们成为摩登思想与新潮文化的追求者,打破了“人分五等,衣分五色”的限制。

在中西文化的碰撞之下,中国产生了最新潮的第一代校服。随后,文化氛围与思想意识的进一步活跃,改良版的新式旗袍逐渐成为最受女学生青睐的服装。30年代,兼具满汉风格的改良式旗袍进入校园,至建国前一直经久不衰。

2.建国初期:简洁、朴素的衬衫制服

白衬衫 / 深色制服裤 / 及膝裙

五六十年代,由于思想意识的转变和物资的匮乏,工人阶级引领了生活的新风尚,学生的制服由繁复变得简单。

红领巾的雏形:1922年4月,安源党组织首先将王耀南、刘玉汉、张正等7名小矿工召集组织起来,培养和训练他们,交给他们一些简单的工作任务,同时定下了三条纪律:保守秘密,不许打架,完成任务。安源儿童团的雏形就这样在安源革命的星火燎原中渐渐成型。安源儿童团员佩戴的红飘带长90厘米,宽6厘米,两头呈三角形。岁月的侵蚀使它失去了往日的鲜艳,褪色而微微泛白的颜色,是红领巾的雏形。

绿军装从狭义讲是中国人民解放军从1965年至1985年期间的军服,俗称“国防绿”。1965年,我军取消军衔制,随即废止55式军衔服装。陆、海、空三军的服装样式和官兵衣料完全相同,只是颜色稍有区别。换装后的军服称为“65式”。“65式”军服,成为我军历史上装备时间最长的制式服装。从广义上讲,是指二十世纪六七十年代的中国人包括学生、工人、农民、教师、干部、知识分子中相当一部分人以穿一身绿军装为时尚的不带领章、帽徽的草绿军便装。

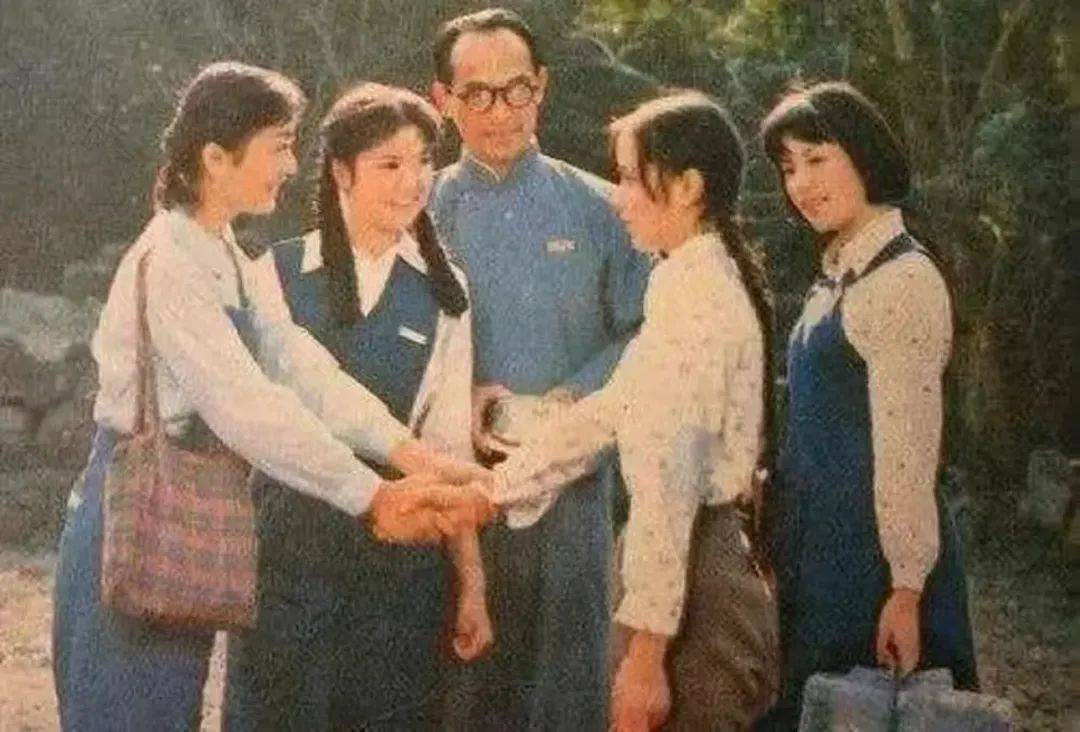

3.八十年代:仿海军服的改革时代

女生:白衬衫 / 天蓝色背带裙

男生:天蓝色领子白衬衫 / 短裤

改革开放以后,校服的设计也变得百花齐放,虽然没有统一的设计,但是改良式海军服无疑是最受欢迎、最时髦的校服形式,象征着“干净”“朴素”“纯洁”。

4.九十年代至今:“面口袋”一统天下

1993年4月,国家教育委员会发布《关于加强城市中小学生穿学生装(校服)管理工作意见》,将校服的概念真正带入校园,开启了“面口袋”的时代。

活动小结

校服是学校为了规范管理的统一着装。在学校的日常生活中,穿校服能够展现学生精神抖擞、活力飞扬的一面,也是学生青春时代的专属标志。

中国往昔的校服,仿佛一部沉淀着历史尘埃的史诗,每一缕线条、每一块布料,都镌刻着时代的印记和文化的脉络。它不仅是外在的装扮,更是青春岁月最真挚的叙述者。

在改革开放的曙光初现时,校服以简约而朴素为美,男生以白蓝为底色,女生则偏爱白粉相问,那份清新与雅致,恍如隔世。

随着时代的变迁,校服也如同时尚的风向标,完成了从单调到多元、从朴素到个性的华美转身。90年代,校服开始尝试色彩与款式的探索,运动风格与正式风格的交融,既彰显了青春的活力,又不失庄重与得体。

进入21世纪,校服更是大胆创新,不仅在设计和材质上追求时尚与舒适,更巧妙地将传统文化元素如汉服、唐装融入其中,让校服成为了连接传统文化与现代审美的桥梁。

这些校服,虽然款式各异,但它们的共同之处在于都承载着一种永恒的精神内核——青春与梦想。在物质相对匮乏的时代,校服成为了学生们最珍贵的宝物,它见证了他们从稚嫩孩童到青涩少年的蜕变,也见证了他们在校园里的欢笑与泪水。如今,虽然校服的面貌已经焕然一新,但那份对青春和梦想的执着追求却从未改变。每当人们回首那些穿着朴素校服的日子,心中总会涌起一股暖流,那是对过往岁月的深深怀念,也是对未来的无限憧憬。

综上所述,中国往昔的校服是一部时代的记忆、文化的印记。它不仅见证了中国教育的变迁与成长,更见证了学生们青春的奋斗与辉煌。在未来的日子里,让我们继续传承这份精神内核,让校服永远成为我们青春岁月中最璀璨的符号。

国庆佳节,让我们共同祝愿伟大的祖国繁荣昌盛,祝愿人民幸福安康。让我们以实际行动,为祖国的发展贡献自己的力量,共同书写更加辉煌的篇章!

图文:初379班 刘子诺