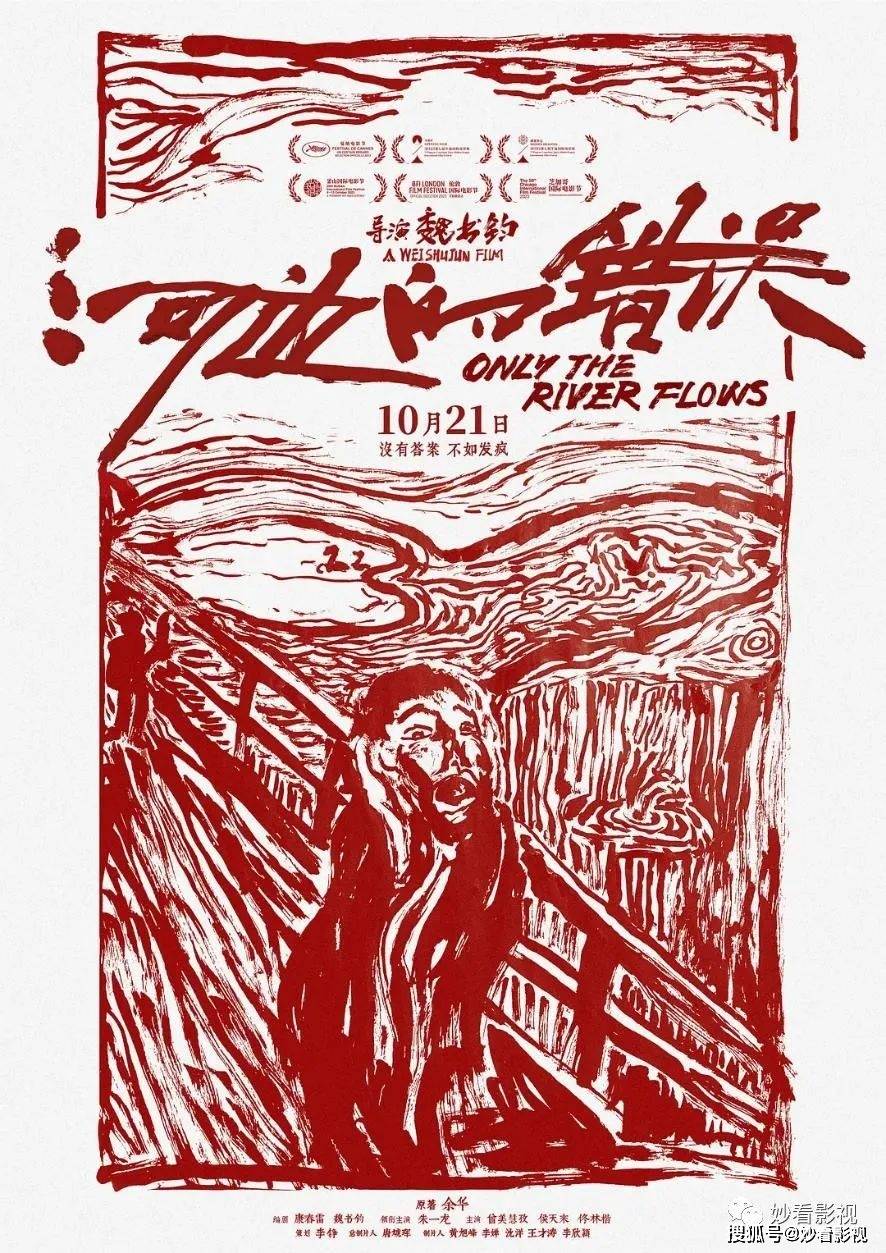

今天聊聊中国电影《河边的错误》。

片名Only the River Flows (2023),别名江东喜事。

本片改编自我国当代作家余华的同名小说,在2023年第76届戛纳电影节获得一种关注大奖提名。

其实早在1990年代,张艺谋就想根据这部小说拍一部悬疑电影,但他们写了很多天,却不知道如何拍摄,于是余华给了张艺谋另一篇故事《活着》。后来被拍成同名电影《活着》(1994),并在1994年戛纳电影节上获得评审团大奖、最佳男演员奖等奖项。

影片开幕的一段话是全片概述。

We do not understand destiny, and that's why I have made myself destiny. I have assumed the foolish and incomprehensible face of the gods.

我们不理解命运,所以我把自己当作了命运。我扮演了愚蠢而难以理解的神的形象。

这句话出自法国著名小说家、哲学家、戏剧家、评论家阿尔贝·卡缪(Albert Camus)的《卡里古拉》,卡缪以其对存在主义和绝对自由的思考而闻名,他的文学作品和哲学著作为人们提供了关于人类存在和道德责任的深刻洞见。

加缪的思想与存在主义紧密相关,他对人类存在的无意义和孤独感进行了探索。

他认为人类面对生命的不可预测性和绝对自由的责任,必须通过积极的选择和坚持个人价值观来赋予生活意义。

开幕的这段话表达了对于命运的理解和态度,在他看来我们无法完全理解命运,人们常常以为自己是命运的主宰,结果却发现实际上无法预测或掌握命运。这段话传达了一个关于命运和个人掌控的哲学思考,强调人们对于未知的认识和接纳,并试图通过自我决定来应对命运的挑战。

《河边的错误》的剧情其实很简单也很显而易见。

故事发生在南方小镇。河边发现了老妪幺四婆婆尸体,刑警队长马哲奉命开展调查,很快就抓到了一个明显的嫌疑人。

被逮捕的嫌疑人被称为“疯子”,有一些智力缺陷,是被幺四婆婆从小抱养的弃婴。在尸体附近还发现了一个手提包,里面还有一盘录音带,这让案件增加了不少复杂性。马哲也有家庭烦恼,他的妻子怀孕了,孕检却发现胎儿可能有基因性疾病。

多重压力下,马哲逐渐失去了对现实的掌控力,顺带着让观众也同样失去了对剧情的把握能力。

都说好奇害死猫,人类渴求真相时也不遑多让。人们天生对谋杀谜案好奇,更会对案件背后的暴行动机产生好奇。

《河边的错误》的开场就表现出黑色侦探电影的气质,一个残忍暴虐的连环杀手呼之欲出,观众也和马哲一样,试图揪出真凶,弄明白凶手的动机。

马哲刚正不阿,不放过任何一个细节,尽管疯子就在眼前,但他仍然坚信要把所有线索捋清楚。

马哲团队的办案地点设置在一座废弃的电影院内,马哲的办公室则在放映室内。

这家电影院因为“人们已经不再去看电影”而关闭了,这成了片中的一个双重隐喻。

这种设置和反复出现的情节相接近,那就是不要试图掌控命运。

无论命运为我们准备了什么,顺其自然是一个不错的选择,这总比徒劳地试图掌控命运要来得好。

这部电影节奏紧凑,既是对侦探内心世界的深入洞察,也是一个充满挑战的谋杀谜案。

这个谜案如同影片的宣传语所述“没有答案”,尚未得到彻底的解释,大量细节被留给了观众来自行解读。

“凶手究竟是谁”在片中详尽地提供了诸多线索,便于观众跟随思考,又不至于让人感觉混乱之余失去兴趣。至于电影的惊悚元素,则是通过侦探马喆在追捕嫌疑人的过程中,自然地融入了多场扣人心弦的追逐戏。

影片主要使用16毫米胶片拍摄,提供了复古观感,色彩中包含相当比重的褐色蓝色,巧妙地营造出一种独特的艺术体验。

影片中巧妙地融合了神秘和惊悚元素,不断出现的各种细节开始冲击当事人脆弱的心理防线。

随着案件展开,马哲逐渐失去记忆,思绪也慢慢变得混乱。电影最有趣之处也在于此,当马喆努力解开这个令人困惑的连环杀人案时,他在日益增加的压力下变成了一个完全不同的自我。

他一开始只是一个幽默又严厉的普通警察,但随着案件走向曲折,他变得困惑不解,朦胧而古旧的摄影技术在很大程度上加重了这种感觉。

导演魏书钧在大学学习了录音专业,在电影中有足够的证据表明他对电影的声音很重视。

影片中配乐很少,唯二出现的配乐是《月光奏鸣曲》和《花心》

《月光奏鸣曲》的规范名称是《升C小调第十四钢琴奏鸣曲》,由贝多芬1801年创作的一首著名钢琴奏鸣曲。

该奏鸣曲采用了典型的奏鸣曲三个乐章的结构,影片中两次出现的都是第一乐章。第一乐章里没有按照钢琴鸣奏曲的传统套路,而是加入了慢板,在徐徐的节奏中流露出淡淡的伤感。整个乐章表现出了悲伤与痛苦,同时又有一种冷静和内省的氛围,旋律优美流畅,富有感情力量。

而柔和温暖的第二乐章和快速活泼的第三乐章并没有出现过,影片只是单纯地突出使用第一乐章的丰富情感。柔情冥想、悲伤吟诵、阴暗预感,影片通过鸣奏曲来波动观众的心弦,让全片笼罩在沉静忧郁的氛围中。

导演用了一个梦境般的镜头,向观众展示了马哲的心理空间。

在马哲被压抑的恐惧和存在主义怀疑中,观众直观地看到了他的困扰。

在马哲的视角里,每个人都是嫌疑犯,马哲不可靠的精神状态则为影片提供了叙事依据。

其实这里的凶案真相很直白,但答案太简单,反而让人觉得太顺了不敢相信。人人都想悬疑推理一番,根据蛛丝马迹搞出一套高深理论来。

在马哲的带领下,观众也开始了过度解读,将自己代入刑警角色,产生了各种幻想,于是马哲疯了,观众也疯了。

在影片后半程,观众在马哲夫妻吃饭唱歌跳舞那一段,可以看到挂在墙上的完整拼图。这几乎是明示,影片在这里已经进入幻想阶段。

除此之外,抓捕不存在的疯子、枪里没有减少的子弹、充满执念的三等功、格格不入的表彰词,大量证据表明,马哲早早的不是死了就是疯了。

随后他给观众看到的不是死前的幻象或者疯后的臆想。

理解这部影片不难,就是抓住片名所说的“错误”。

其实这里的错误不是某个个体的错误,而是一个时代的错误。

当个体不被群体接受、个体意愿不符合群体意愿时,“错误”也就发生了。个体遵从天性的选择、彰显个性的展示,都被群体视为怪异异类,哪怕群体里的每一个个体都有属于自己的小“错误”,他们也绝不敢表现出自己的一点点异样。

幺四婆婆忍受前夫家暴、年幼守寡,收养不被接受的孩子,和疯子发展出畸形的虐待关系,在周围人眼中肯定是一个超级奇葩。至于警察调查时邻居说的相互帮助,我压根儿不信,一般人对嚼舌根对象肯定是避而远之。

钱琳、王宏充满禁忌、不被接受的爱更是不被时代接受,已婚人士、年龄差距,任何一条都能被周围人口水喷死,诗歌再美又如何?

许亮不被接受的异装癖更是妥妥的时代悲剧,如果晚出生几十年,或许许亮能直播赚不少钱。

小男孩初生牛犊不怕虎丝毫不怕看死人,而他的哥哥们害怕,怎么看也是一个另类。

马哲和这些人比起来似乎很正常,而实际上他也是一个异类。他和那些溜须拍马的同事不一样,他直来直去、不拍马屁,在打球不给局长让球、喂球就可见一斑。

观念不同导致悲剧,这些才是错误根源。

人人都有病,却都装作没有病。

每个人多多少少都有自己的困扰,这就是潜伏在心底的心病,但大多数人都假装这些不存在,选择避而不谈。

如果每个人都能坦诚面对自己的困扰,承认并接受它,才有可能找到真正的解决办法,让生活变得更加美好。

《河边的错误》成功描绘了那个时代的状态,配角们被压抑的欲望相互呼应。

被马哲盯上的嫌疑人们有比案件更值得担心的事情,他们害怕自己内心需求被公开后的社会性死亡。

影片从一群孩子的兵捉贼游戏开始,在一个新生婴儿无邪凝视中结束。就像片中那些被怀疑的嫌疑人一样,从无辜开始,到令人叹息的灾祸结束。

如果没有真正的改变,这种灾难将在代际传递下去。

时代错位悲剧,

思考命运主题,

融合神秘惊悚,

答案自在心中。

这里是硬核影迷集散地,欢迎关注公众号:妙看影视