关于芭比、芭比粉和《芭比》电影的话题,这个夏天已经聊得足够多了。从时尚圈吹来的Barbiecore、到芭比娃娃的身世、以及《芭比》电影和其相关的种种,所有能被深挖的、解构的、引申的,都已事无巨细呈现在互联网。

格丽塔·葛韦格这个名字,如今代表着全球票房最高的女导演。

无论哪种声音占领上风,都应承认,作为一部商业电影,《芭比》已经做到了力所能及的最好。况且对于处在女性主义2.0边缘的我们而言,《芭比》的现实意义在于她的广度,而非深度。

热度几近平息之后,让我们把注意力移向芭比身边的Ken。这个家伙的存在,给了这个故事一个可靠的支点。

点击查看

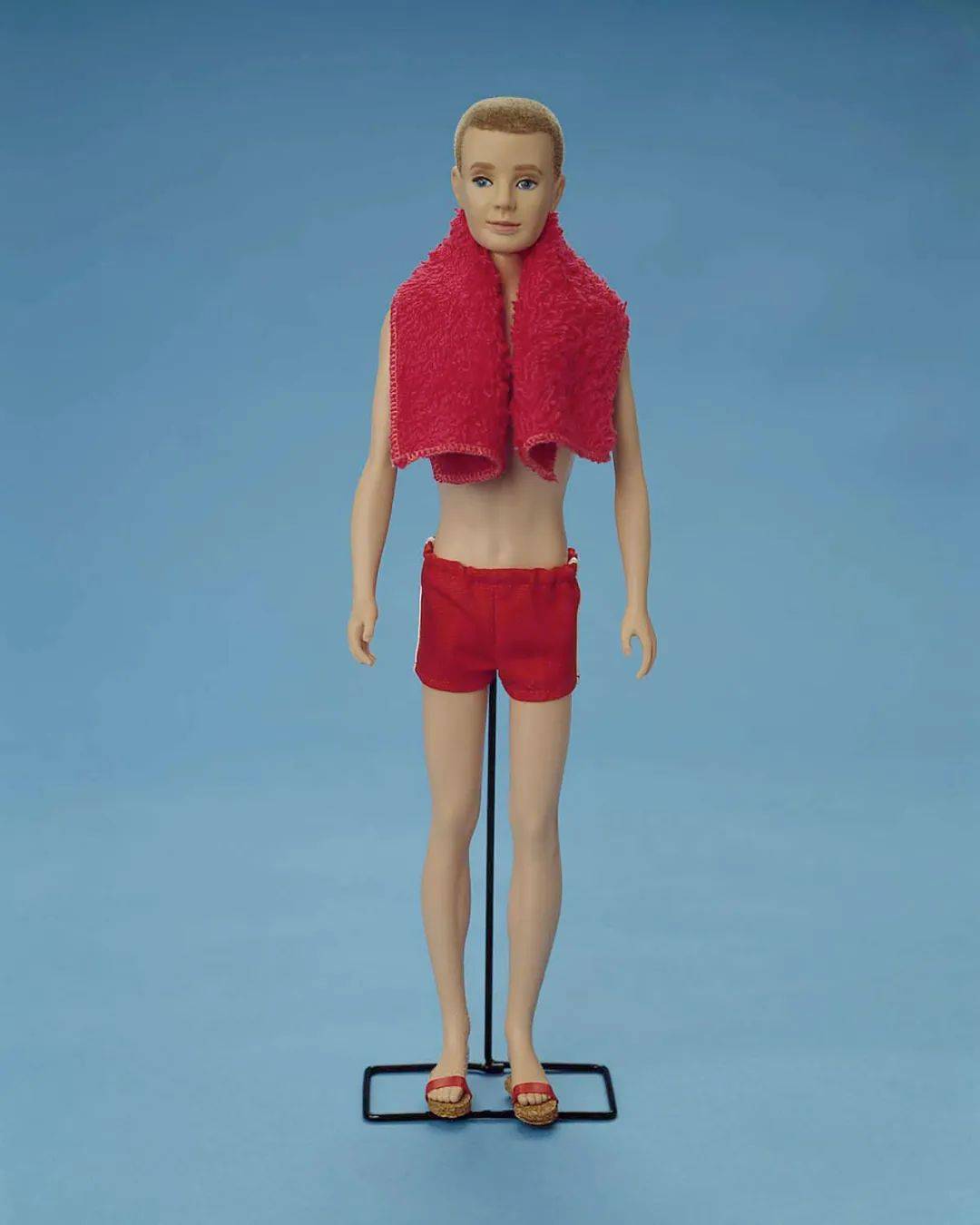

还是先来简单讲讲Ken作为娃娃的故事。不像芭比娃娃有着“创世纪式”的诞生意义,Ken是芭比的肋骨。

Ken的出现不是一项发明,而是消费者需求的副产品。当时的消费者坚持认为,芭比娃娃应该有一个男友。“Ken” 的命名倒是与芭比如出一辙,取自芭比之母Ruth Handler的小儿子Kenneth的小名。

芭比目前的职业有上百种,而Ken据记载只有40几种。几十年来,女性消费者对Ken没有期待,唯一的希望是美泰公司能把Ken变得稍微酷一点。当然这点至今没有实现过。

而大家如果看过《芭比之梦想豪宅》动画片系列,便会对Ken的人设有更丰富的了解。他难以融入芭比的姐妹团,总是令人同情不已。维基百科形容片中的Ken是一个野比大雄式的人物——懦弱、愚笨、经常搞砸一切,但贵在善良且富有同理心。

Ken是被阉割过的男性(各种意义上的),如同配饰一般的傻白甜男友。60年来唯一的工作就是”海滩“。致命的是,Ken从未酷过。

回到电影语境。坦白说,《芭比》电影中最贴角色的演员不是Margot Robbie,而是扮演Ken的Ryan Gosling。

还记得去年曝光角色定妆照时,所有人都被Gosling扑面而来的油腻糊了眼。让一个41岁的男演员来出演芭比娃娃的男友,他更像芭比的父亲。

甚至有许多观众都难以把《银翼杀手2049》和《爱乐之城》的男主,和《芭比》中的Ken联想成同一人。高司令欧美天菜帅哥的滤镜粉碎得很彻底。

如今电影上映,终于可以把掌声送给他。高司令可能贡献了一场职业生涯最棒的演技!

身为好莱坞一线男演员,Ryan Gosling身上的喜剧天赋一直被低估了。曾经他在《周六夜现场》精准模仿过一位精英白男,与另一位演员搭档,吹嘘着自己的“高质量男性魅力”,从发型服装到语气动作都Ken味十足。葛韦格就是看过这一集才坚定让他出演,这种既有毒又蠢笨的男性气质恰是她心中Ken的形象。

然而剧本里的Ken无疑是一个被矮化的喜剧角色。对于这样一个烫手山芋来说,许多有名的男演员都会拒演。

高司令却看出了Ken阳光型男皮囊之下的忧郁,他在采访中说道:“但凡你真的关注过Ken,就知道没有人关注Ken”。

当他发现自己的女儿也将Ken娃娃脸朝下丢在泥里,旁边是一个烂柠檬扔在地上时,他就决定了:“这个可怜家伙的故事也需要被讲述”。

一开始,高司令本人一直不太理解所谓的“Kenergy”,尽管现实里饱含Kenergy的男性比比皆是。该词汇出现的场景里,往往戏谑地暗含着一些女性们的潜台词。

因此为了将自己调整到一个与Ken同频的状态,高司令不得不召唤回从前作为儿童演员的自己。小高司令也曾像Ken一样,穿着浮夸的戏服,毫无羞耻地在舞台上劲歌热舞,同时对自己的魅力深信不疑。

结合不堪回首的童星经历,以及在《芭比》片场日复一日“Ken化”的自我催眠。Ryan Gosling完成了“质疑Ken,理解Ken,成为Ken”的信念感建立仪式。

他将Ken作为芭比乐园“第二性”的脆弱和不安全感,以及后期扭曲的阳刚男子气概,演绎得既严肃又搞笑。他和Ken最可贵的一点也是,他们都不介意践踏自己的男子气概,并以此反衬芭比的光芒。

“Ken总是随身带着两幅墨镜,一副用来遮挡自己的忧郁;另一副则用来反射芭比的伟大。” 能以如此深情幽默的表情说出这句话,想必高司令定是把“Ken德手册”刻烟吸肺了。

电影里对Ken的设定也十分耐人寻味。芭比乐园与现实的性别结构互为镜像,Ken们的地位接近女性的真实处境。事实上Ken的处境略胜一筹,起码他们没有被性化。

直到他跟随芭比来到现实后,发现了父权制。

Ken天真地将喜爱的马元素与男人和父权制绑定在一起,认为身为男性便可以无所不能。于是凭借自己对其的浅层理解,把父权制带回到芭比乐园,建立起“从零开始的父权社会”。

Ken们夺走了芭比们的职位,让她们臣服于权利、成为附庸。但Kendom政权的本质与真正的父权制比还是太小儿科了。Ken归根结底最在意的,还是得到芭比的注意,恋爱脑人设不倒。

于是,草台班子Kendom的建成有多快,倒台就有多快。

在芭比的点醒下,Ken意识到自己存在的本身就是价值。一首满怀自怜的角色歌《I'm Just Ken》,让他也收获了自己的角色弧光。最终他脱离芭比的前缀,自我赋权。

抛开夺权剧情,Ken的觉醒路径,某种程度上与一部分女性的经历是高度重合的。

Ken的另一层功能则像一面哈哈镜。导演借他们的浮夸行为映射出女性视角下对部分现实的内心反馈。以Ken之名玩梗《教父》、理财等十分常见的现象,让女观众们再次认识到“Mansplaining(男言之瘾)”的荒谬。

那些带有说教性质的言论和行径,不过是像Ken们斗舞一样的滑稽。

电影最后点明,Ken们在芭比乐园获得的职位,并不会比女性在现实中所得的更多。乐园的主宰权扔紧握在芭比们手里,只是她们不介意偶尔分享一下。

这是葛韦格有意留下的一处讽刺,意指芭比乐园依然存在隐形的父权制。

父权制的底层逻辑是一种性别在权利结构和社会资源等方面对另一种性别的压倒性不公平。自古以来是男性在支配,然而这种结构不会因置换性别就皆大欢喜,铁娘子撒切尔就是一个实例。

如此看来,《芭比》中的反父权思想明暗并行、贯穿始终。最终以呼吁平权将该话题落回到一个温和的场域。

最后引用格丽塔·葛韦格的一句话:“你的存在就是价值本身。你不必去证明,你天生便拥有。”每一个芭比身旁都有一个独立的Ken,我们都因成为自己而独立。没有哪种性别应是另一种性别的附庸。

图源: Instagram、豆瓣、Mattel、SNL