航天员是这样练成的

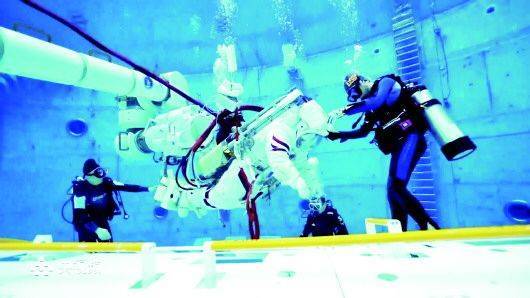

航天员进行模拟失重水槽出舱活动训练。

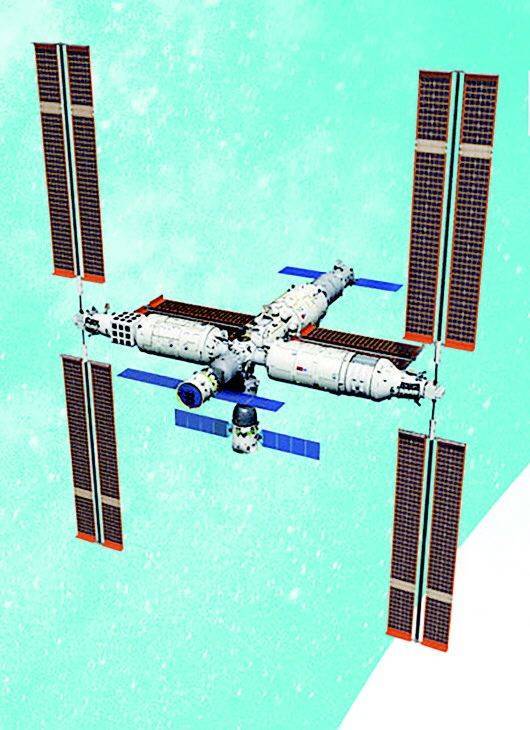

中国空间站示意图

航天员是这样练成的

你想成为一名航天员吗?成为航天员需要具备哪些能力呢?最近,我国载人航天工程航天员系统总设计师黄伟芬为大家进行了解读。

百余项训练

练就“超能力”

空间站任务艰巨复杂,航天员飞行时间长达3到6个月,对其身体素质、知识技能、应急决策与处置能力、心理调适能力等都提出了极高要求。

本着“从难从严、从实战出发、试训一体”的原则,我国航天员训练系统设计了八大类、百余项训练科目。

这些科目包括:基础理论训练、体质训练、心理训练、航天环境适应性训练、救生与生存训练、航天专业技术训练(包括出舱活动技术训练、交会对接技术训练、空间站技术训练、货运飞船技术训练、载人飞船技术训练等)、飞行程序与任务模拟训练、大型联合演练等。

除了训练科目,航天员还会参加人船联试、人船站地联试、长期载人综合模拟验证试验、出舱活动水下验证试验等各类工程研制试验活动,在沙漠与大海上练就超强救生能力,航天员面临的风险,不仅仅是在太空出舱时。

航天员返回地面后,尤其是应急返回后,如果救援人员不能按时到达,就需要自主出舱。

因此航天员必须接受救生与生存训练,具备在恶劣环境下生存的能力。

在沙漠训练中,在地表温度高达近75摄氏度的沙漠中,航天员要独立生存两天,经受大风扬沙、烈日高温、降雨降温等恶劣气象条件考验,并完成救生设备使用考核等项目。

海上救生训练包括海上自主出舱、海上生存、海上救援船救援、直升机悬吊营救训练等科目。

在一望无际、波涛汹涌的海面上漂流,阳光暴晒加之海水冰凉,会引发眩晕、呕吐等生理反应。

航天员需要克服各种困难完成训练任务,掌握救生技能,更要磨炼坚忍不拔的意志品质,增强团队的凝聚力与协同配合能力。

连续72小时剥夺睡眠

训练心理调适能力

航天飞行是一项高风险的活动,航天员要承受巨大的心理负荷,需要具有良好的心理调适能力。

在心理训练中,航天员要在不足6平方米的小房间内、连续72小时睡眠剥夺的情况下,完成多项生理、认知、情绪等测试以及相关任务。

睡眠剥夺对人的认知、情绪、操作等身心状态影响非常大,让航天员体验到极端情况下的身心状态,磨砺坚决完成任务的战斗精神,被公认为航天员训练中最具挑战性的科目之一。

此外,心理训练还包括心理放松、心理调适等多个科目,提升航天员心理稳定性与心理相容性,更好执行长期在轨飞行任务。

只要不退役

训练就不会中止

载人航天飞行中,航天员要承受超重、失重、噪声、振动、旋转、着陆冲击等各种环境因素的影响。

不同的人对航天环境的耐力和适应性个体差异很大,因此必须进行航天环境适应性选拔和训练,这是航天员选拔训练中最具特色的项目之一。

通过选拔,挑选出对航天环境耐力较好的候选者进入航天员队伍,之后必须每年定期进行训练以保持较高的耐力水平,提高适应能力。

航天员在完成一次航天飞行之后,还要继续训练,为参加下次飞行做好准备。

只要不退役,训练就不会中止!