一年400多起事故,“野游”再敲警钟

当“想你的风”吹过哀牢山,一群热爱户外和探险的人们开始计划去拓展新的探险版图。

但是,连训练有素的消防战士在这里都举步维艰,爬楼梯都大喘气的你哪儿来的勇气去挑战?

近年来,在“回归自然”的新鲜感和“寻找美景”的好奇心、挑战欲等心理驱使下,越来越多人开始探秘未开发的野景点。然而,与风景相伴的往往还有未知的风险。

今天,“V蓝北京”就来为大家突如其来的探险欲“降降温”。

野景点,“野”在哪?

首先,“野景点”野在地貌,它的位置通常地形复杂、地势险峻、天气多变,有些地域还有野生动物出没,潜藏着许多未知风险。

比如,社交平台上有不少“探洞攻略”颇为吸睛,各种野洞穴、天坑、废弃矿坑等景色奇妙、引人关注。然而洞穴内易发生洪水、垮塌等地质灾害,氧气稀薄,甚至存在有害气体,聚集其中的蝙蝠可能携带超过4000种病毒,可谓危机四伏。

其次是路子野,不走寻常路。野景点往往未经过人为改造,缺乏基础设施和安全保障设施,通常路不通、信号弱,救援难度大。但一些游客喜欢“不走寻常路”,置自身于险境。

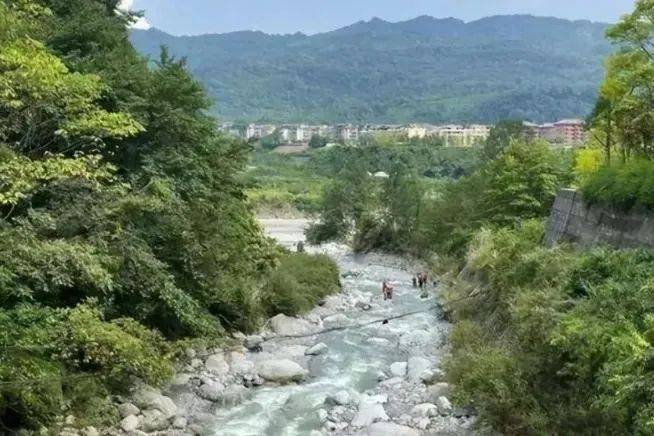

比如,2022年8月,四川彭州龙漕沟突发山洪,致使7名耍水的游客遇难。这个网传的“避暑胜地”实际是一条天然泄洪河道,无任何旅游配套设施,部分河道沿岸有铁丝网阻隔,设置了明显的“禁止下河”警示牌。但铁丝网被撕开了口子,警示牌也被无视。

打开社会新闻,类似的事故比比皆是,浙江台州,驴友横渡峡谷落入激流丧生;四川贡嘎山垭口暴雪,徒步者帐篷中遇难;“95后”女生武功山遭遇极端天气,失温离世......这些你以为的“山间走走”,稍有不慎,真的会秒变“极限挑战”和“荒野求生”。

中国探险协会发布的《2023年度中国户外探险事故报告》中提到:据不完全统计,去年共发生户外探险事故425起,涉及人员1350人。

“野游”探险需谨慎

人们为何热衷未开发的“野景点”?或许是来自于人在自然伟力面前爆发的强大生命力,也或许是想在征服困难时那声“人生是旷野”的激情呐喊。

随着人们的旅游方式逐渐发生转变,相比于“走马观花”,人们越来越关注旅游过程中的身心体验,愿意选择亲近自然的方式。“野景点”所谓的“人少小众”,迎合了一些游客的体验预期,加上“网红打卡”的渲染和美化,让一些缺乏经验和判断力的人盲目跟风,增加了事故发生的概率。

深究这些原因的背后,都少不了一个共性:人们的过度自信以及对于自然力量的无知无畏。对此,我们有必要为广大探险爱好者送上一句老生常谈:“敬畏自然,珍爱生命”,这不仅是一种理念,更是一种行动指南。

作为探险活动的主体,广大参与者必须对自己的生命安全负责,自觉遵守相关规定和注意事项。在参与探险活动前, 应充分了解活动的风险性和要求,做好充分的准备工作;在探险过程中,应时刻保持警惕和冷静,严格遵守规定和指挥,不盲目逞能。

亲近大自然,放松身心无可厚非,但是追逐旷野不应脱离安全的轨道,甚至以身涉险,给自己和他人、自然环境带来损害。要谨记,意外或许是小概率事件,但落到任何人、任何家庭头上都是100%的惨痛!