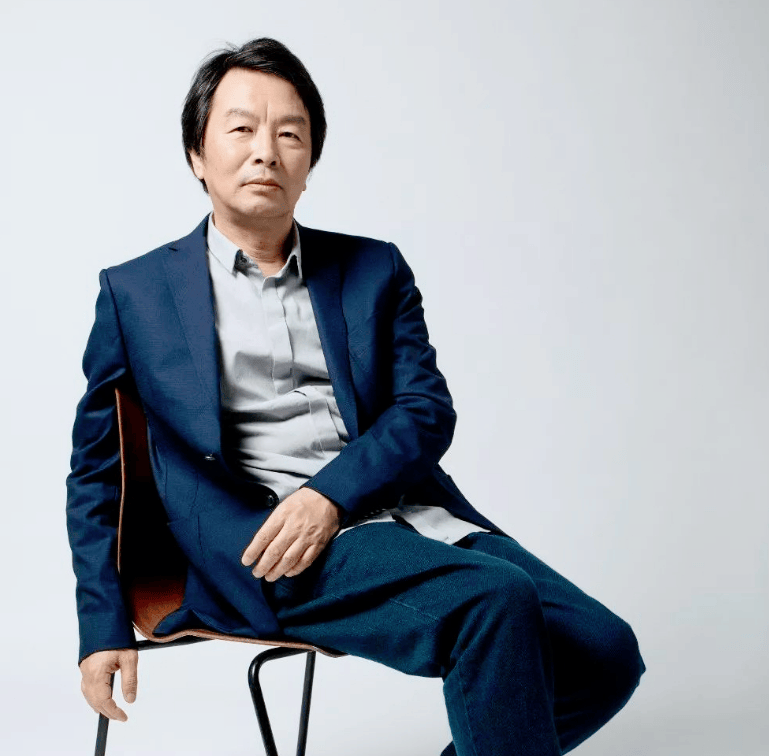

刘震云说:“上层社会人捧人,中层社会人挤人,下层社会人踩人。”

刘震云说:“努力的意义,不是要鹤立鸡群,而是要离开那群鸡。上层社会人捧人,中层社会人挤人,下层社会人踩人。

上层互捧,资源共享;中层互用,利益均沾;底层互害,互相攀比。文人相轻,艺人相贱,商人相害,医者相损。”

刘震云深刻地指出:“未曾体验富裕,便难以洞悉贫穷中的虚伪;未经贫穷洗礼,亦难理解富人的冷酷无情;若非历经贫富变迁,人性的自私面貌更是无从得知。人性中最大的阴暗面,往往是见不得旁人的幸福。强者间彼此扶持,而弱者却常常在比较中沉沦。世间常态,弱肉强食,无人能因你的安逸而手下留情。

清贫是成长的磨砺,未经此境,人易天真;由奢入俭,是对人性自私的严峻考验;相反,由俭入奢,却容易滋养贪婪之心。

郭德纲亦有其独到见解:“贫穷催生狡黠之计,富足则滋养良心。前者为生存所迫,后者为内心安宁。财富赋予人格局,而能承受失败者,方能不计得失。”

社会阶层的高低,往往映射出教养与底线的差异。尽管人生而平等,但财富并不均等分布。在这个现实里,金钱与权力成为了通行证与指挥棒。有足够的财富或权力,规则便可能为你让步。然而,这些规则对弱者而言,却是束缚,对强者则是成功的工具。

《素书》有云:“同贵相害,同利相忌。”揭示了地位相当者之间的陷害与利益冲突者的忌恨。善恶与性别无关,更无关阶层。物质生活的匮乏往往导致道德水平的下滑,人性中的恶更容易显现。

人心深似海,难以窥测。在生死与利益面前,人性中的残酷与自私暴露无遗。为了生存,人可以不顾一切,甚至剥夺他人的生命。

王志文曾言:“贫困地区犯罪率低,并不等同于那里的人们高尚,缺乏金钱体验的人,无权评判金钱对人的影响。”

将有钱人一概而论为坏人,是一种源于嫉妒的偏见。实际上,众多富豪亦是慈善事业的推动者,而多数囚犯则来自底层劳动群体。

对于穷人而言,改变命运的关键在于跨越原有的社交圈层。因为贫穷往往伴随着自我毁灭与拖累他人的倾向,生活艰难者,内心更易充满怨怼与戾气。

在刘震云的小说《一句顶一万句》中,他描绘了一个现象:富人之间互相赞美,穷人之间则互相拆台。穷人若踏入富人圈,会得到帮助而致富;反之,富人若进入穷人圈,则可能被拖下水。

穷人之间往往相互为难,而富人则更倾向于相互成就。置身于穷人圈中,要么精力被消耗殆尽,要么钱财被借空。

这种社会现象并非一朝一夕所能改变,它根植于深层的文化土壤和复杂的社会结构之中。贫穷与富裕,不仅仅是经济状态的不同,更是思维方式、价值观乃至生活哲学的差异。因此,穷人想要真正走出困境,除了物质条件的改善,更重要的是心态的转变和能力的提升。

首先,自我认知的觉醒是第一步。穷人需要认识到,贫穷并非命运的终点,而是人生旅程中的一段经历。通过教育、阅读、交流等方式拓宽视野,了解世界多元性,认识到个人努力与机遇对于改变命运的重要性。同时,培养积极的心态,学会从失败中汲取教训,将挑战视为成长的机会。

其次,建立健康的人际关系网。正如前文所述,圈子对个人的发展有着不可忽视的影响。穷人应主动寻求与积极向上、有成功经验的人交往,从他们身上学习如何管理财务、规划人生、面对挑战。同时,也要学会辨别并远离那些消极抱怨、只会消耗能量的“负能量”圈子。

再者,持续学习与实践。知识是改变命运的钥匙,技能是实现梦想的桥梁。无论是专业技能的提升,还是软技能(如沟通、团队合作)的加强,都是提升个人竞争力的关键。通过在线课程、工作坊、实践项目等多种途径,不断学习新知识,将理论转化为实践能力。

最后,保持耐心与坚持。改变命运不是一蹴而就的事情,它需要时间、耐心以及持续的努力。在这个过程中,可能会遇到挫折与失败,但重要的是要有韧性,学会从每次尝试中汲取经验,不断调整策略,直至找到适合自己的道路。

此外,社会层面也应加大对贫困群体的关注与支持,提供教育、就业等方面的公平机会,减少贫富差距,构建更加包容和谐的社会环境。毕竟,每个人的幸福与社会的整体繁荣紧密相连,只有当每个人都能在自己的位置上发光发热时,社会才能真正实现可持续发展。

总之,贫穷与富裕之间的转换,不仅是物质财富的积累,更是心灵与能力的飞跃。通过个人的不懈努力与社会的共同支持,每个人都有可能跨越那道看似不可逾越的鸿沟,实现自我价值的最大化。