在漫长的历史进程中,古籍如璀璨明珠,散发独特光芒。古籍通常指 1911 年以前的汉文书籍以及民国前的古代典籍,形式丰富多样,包括雕版或活字印刷的纸质书籍,还有甲骨、金文、竹简、帛书等不同载体。

古籍保护意义深远,承载千年文脉传承。古代人们通过抄书及活字印刷术等保存古籍,如抗日战争时期,王献唐先生为保护珍贵古籍历经艰险。新中国成立后,国家高度重视古籍保护工作,采取一系列有力举措,从开展普查到公布保护单位,再到成立相关规划小组、印发工作意见等。我国现存约 20 万种古籍,超过 5000 万册(件),其中 1000 多万册(件)亟待抢救性修复。古籍保护与利用存在难点,一方面古籍小众,大众认知有限;另一方面,古籍作为优秀传统文化载体,是不可再生文化遗产。如天一阁古籍修复工作,针对江南地区古籍问题提炼 28 道工序,让古籍重焕光彩。在国外,意大利建立专业古籍保护实验室,运用先进化学分析技术检测古籍纸张和油墨成分,制定适宜保护方案,同时培养大量专业古籍修复师,他们既具精湛手工技艺,又有现代科学知识。

古籍走向大众需进行校勘、标注、今译等加工整理工作。新中国成立后,古籍整理出版事业虽蓬勃发展,但仍存问题。观念上,“无用论”使部分古籍被束之高阁;质量上,“无关论”致整理工作出现乱改体式、删改原文等情况;成效上,“速成论”使部分地区对古籍修复投入不足。此外,还面临保护队伍人才短缺、资金匮乏、不够规范化和法制化等难题。然而,古籍在时代发展中也绽放新活力。对于古籍经典中蕴含的思想观念,需充分阐释和转化。古籍走向大众可从以下方面努力:

出版形式多元化:深入浅出满足不同层次读者需求。像《史记》《论语》等古籍有多种整理版本,针对学生、白领、学者等不同群体,在内容深浅、解说难易、资料详略等方面各具特色。如从简体字文本到节选注译或名家演播读本,从大字本到口袋本等。

借助科技力量:借助数字扫描、人工智能、缩微技术等,对古籍文字进行精准识别、自动标点、繁简转换,让读者轻松共享古籍数字资源。在 AI 时代,古籍价值愈发凸显。人工智能助力古籍整理与研究,通过智能算法对古籍内容进行深度分析,挖掘其中知识和信息。如利用人工智能进行古籍文本的分类、聚类等工作,极大提高古籍研究效率。同时,AI 在古籍数字化过程中也发挥重要作用,使古籍更易保存和传播。

古籍与不同领域交集体现多元价值:

《本草纲目》:医学古籍璀璨瑰宝。《本草纲目》作为医部古籍杰出代表,蕴含古人中药治疗丰富智慧。它不仅是医学典籍,更是中国古代科技与文化结晶。从对各种药材详细记载到独特分类方法,都为后人提供宝贵医学知识和研究资料。它见证古代医学发展历程,在古籍宝库中闪耀独特光芒。

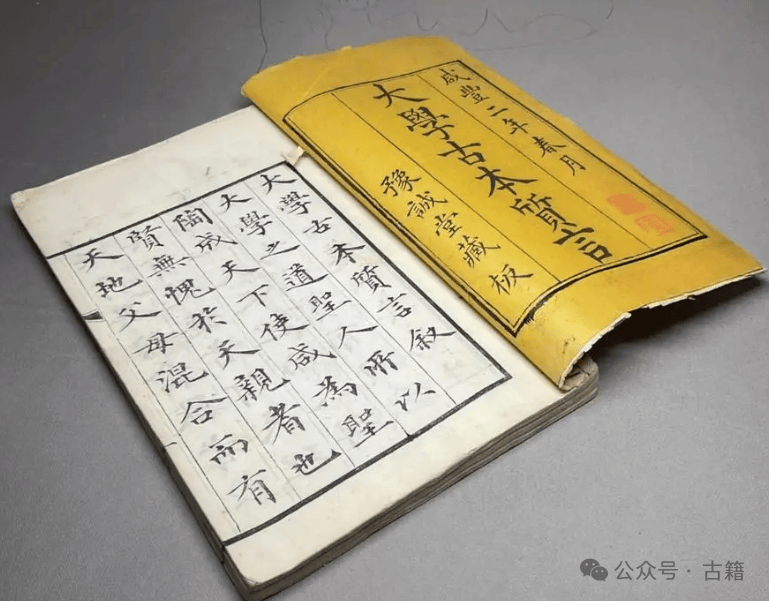

天禄琳琅:古籍收藏巅峰杰作。“天禄琳琅”在古籍收藏领域声誉极高,代表古籍收藏高峰。其中古籍版本精良、装帧考究。这些珍贵古籍不仅具学术价值,更是古籍收藏文化重要体现。它们在历史流转中承载丰富文化内涵,对研究古籍版本演变、装帧艺术等方面具有不可替代作用。