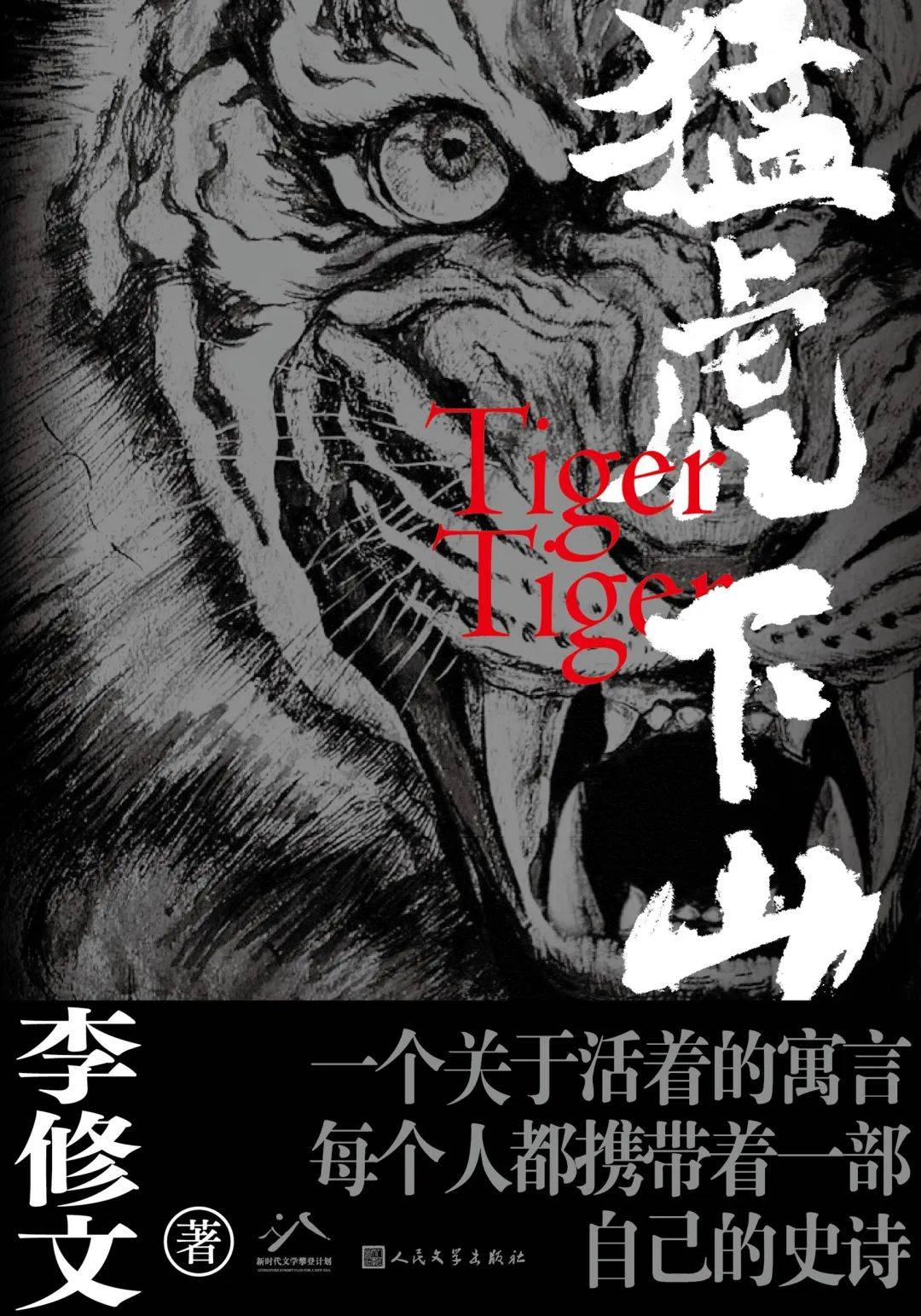

《猛虎下山》:每个人都携带着一部自己的史诗

长篇小说是时间的艺术。经过十年的酝酿、无数次起心动念,鲁迅文学奖获得者李修文终于拿出了最新的长篇小说《猛虎下山》。小说讲述了一个微小的人变成了猛虎之后,再回过头来反观过去的自己、反观这个世界的故事。

故事发生在上世纪90年代末,镇虎山下的炼钢厂正在改制转轨,大厂的光环黯然逝去,末位淘汰制像高悬在每一个人的头顶之上。时代的大变局下,生存成为前所未有的危机。作为炉前工的刘丰收也不例外,从前由“工人身份”所赋予的职业尊严碎了一地,他发觉自己只是一个永远在台下鼓掌的人,不可能有坐上台讲话的一天。妻子林小莉自始至终也瞧不上他,“丈夫身份”所蕴含的男子尊严也碎了一地。千禧年即将到来的夜里,醉酒的刘丰收游荡在空荡荡的厂区,听到了老虎的啸声。老虎回来了。

“老虎”和“钢铁厂”,自然分别是农耕文明和工业文明的隐喻。自上古宇宙洪荒以来,“丛林”世界里的人与兽是对立的。人无虎狼之利爪、狮象之力量,千辛万苦从远古石器时代走来,途径青铜时代来到铁器时代——铁器恰是农耕文明的主要标志之一,改造世界的能力是大大加强的。但“虎”依旧是人恐惧的对象,以至于孔子把“苛政”比于“虎”,很自然地赋予了“虎”为人之大害而“苛政(更)猛于虎”的社会政治认知。而能够打虎的人,则无不被视为拯救一方生民的大英雄。等到步入工业文明,人的力量便全面碾压了老虎,深山老林不断出现人的踪迹,多数老虎也就退缩到“动物园”里成为观赏的对象了。然而,在工业文明进入到新世纪时,那些被时代抛下的无名小人物们,才发现“丛林”世界从来都是在的——这便是“老虎回来了”的隐喻。

《猛虎下山》这个故事的起源于李修文这些年间去过的许多工业废墟,炼钢厂、炼油厂、机械厂。它在小说后记中写道:“这些工厂全都荒废了,但是它们都曾希望能通过各种改造迎来拯救,事实上没有什么用,最终只能偃旗息鼓。而当年的那批工人,那些承受过痛苦的人们,变成了失踪者。当我有机会和他们在一起,听他们像白发宫女一样讲述着前朝旧事,我还是能够跟他们深深地共情,原来每个人都携带着一部自己的史诗。”在小说里,山下失意的刘丰收上山打虎,在人与虎互相较量中,刘丰收幻想着成为一个老虎,并真实的感受到了做一个老虎的好处:“身着老虎皮,把自己当成一只真老虎,多好啊:哪怕睡着了,百兽之中,剩下的九十九种,都要绕道而行,不用开会,不用鼓掌,要多清净自在,就多清净自在。”真真假假、现实与虚幻的错杂,形成了一个关于我们存在于世的哲学性隐喻。

写作之前,李修文还专门前来贵州的水城钢铁厂采风,它是三线时期为了“备战、备荒”建设的。钢铁厂地处深山里,规模不大,厂区被群山环绕。厂区的形态,构成了小说中的想象的故事发生地。在这里,他跟很多老工人喝酒聊天,了解了钢厂里那些花花绿绿管子的作用,各个工种与车间之间的生产关系从他们的讲述中感受到一种身在火热年代的尊严感。他说:“我是那种写东西非要找到实证对应的人,哪怕是在写一个虚构的故事。当我开始为写作做准备,去采访时,我恨不得要带把尺子,去量车间与车间之间的距离,量完了之后,虽然不一定会用得上,但就觉得放心了,这种真实感能驱动我的讲述。”

李修文将自己的写作方式,称之为“身经”。对此他深有体悟:所谓“身经”,即是自己下手,而非旁观。李修文讲了第一次对“身经”深有触动的故事:“在十二年前,我在一个电视剧剧组混饭,除了给导演改剧本,别的事情一概不闻不问。突然有一天,制片人布置给我一个任务,每天上山,去给我们的女主演采一束花回来。这个任务让我觉得屈辱,但也只好领受下来,并因此获得了意外的机缘:上山下山的路上,我认识了不少人,疯子、鳏夫、种苹果的人、一个找孩子找了十几年的中年妇女等。时间长了,我便跟他们日渐相熟起来,跟疯子打过架,给胃快疼死的鳏夫买过药,在苹果林里采过苹果花,还给那找孩子的中年妇女重写过好几遍她的寻子板。渐渐地,当初的屈辱之感全然不见了,我也接受了这一切——我就该在这条路上,而不该在别的路上;我就该在这群人中间,而不应该在别的什么人中间。”

回到“身经”,与“旁观”为敌。李修文在人间赶路,让人世间的种种遭遇塑造了他及其写作。他说:“要拿出力气来,结结实实地活下去,在活里写,在写里活,写什么人,就去眼见为实,写什么地,就去安营扎寨。”在出版《滴泪痣》《捆绑上天堂》两部长篇小说之后,李修文遍历生活,做编剧,做电影监制、文学策划,做作协主席,在大学执教,在路上与各种各样的人相遇,寻找到属于自己的语言和句子,然后将众多“身经”写进了这部《猛虎下山》中。

编辑:郑文丰

编审:汤欣健

签发:肖 嬿