蘇彥捷 北京大學心理與認知科學學院博士生導師

記得前一段時間,有一個家長對我說:「我的女兒四歲半,她比男孩子還淘氣。」

我們可以聽得出來,她是在跟男孩子比較之後,才覺得女孩子不該這麼淘氣。由此可見,在生活中性別是相對照存在的,當我們談及女性時,一定是相對男性而言的。

性別的差異由社會和文化塑造而成

在心理學當中,女性和男性是對性和性別的一種分類稱呼。

如果我們談性或者性的差異,通常是從生物學角度來說的。比如說,男性是XY染色體,女性是XX染色體,那麼相對應地就會產生不同的激素,從而塑造出我們不同的生理機能的特點和心理特點。

從智力方面來看,女性和男性之間並沒有高低之分,而是在發育過程中,表現出的特點有所不同。例如,女性的語言發育比男性早一些,說話等各方面的能力也比男性要成熟得早一些。男性的雄性激素含量相對較高,攻擊性可能會更強。但二者的社會性,並沒有太大差別。

心理行為的兩性差異

對此,我們應該從三個層面去考慮:

第一層,人類的共性。作為生物學上的人類,我們每個人之間都有一些共同之處。

第二層,群體之間的差異。例如,男性群體當中的個體更相似一點,但他跟女性群體總體上會有一些差異。

第三層,個體差異。每一個個體都是不一樣的。

而性別的差異,不僅是建立在生物性的基礎上,它常常是通過社會和文化塑造出來的。這種塑造,使得我們個體對性別會有一些認同的表現,比如:我覺得我是個男的,或者我覺得我是個女的,我對自己的性別是不是接受。

性別認同與性別刻板印象

在這個接受的過程中,有這樣一個發展順序:

• 在學齡前階段,我們可能只是對自己生物學特徵的標籤有概念,比如我是男孩或者女孩。

• 到了5-7歲左右,我們會對性別有一個預期,說男孩應該這樣做,女孩應該那樣做。這時刻板印象已經開始形成了,特別是在6歲左右,我們在上學前是特別僵化的,不太有靈活表現的可能性。

• 而達到8歲以後,長大後的我們接收到的資源和信息更豐富了,也會隨之變得更靈活一些,開始懂得男女之間也存在著相似性。

工作與家庭的平衡,對女性而言似乎是天然的矛盾

你怎樣看待典型的女性和男性?

看到上面這張表格中的詞語,你認為哪些是用於描述男性的?哪些是用於描述女性的?也許你會覺得某些詞用來描述男性特別合適,某些詞則更適合描述女性,這種想法其實就是刻板印象。我們對不同性別的態度,也在隨之逐漸形成。

比如說,我們覺得女性就該做好媽媽,就該在家庭當中承擔這樣一個特別重要的角色。男性可能是管大事的,經常說:「別的事情我不管,但我管國家大事。」所以,我們會對每一個性別的個體有所期待,也會產生相應的態度。

你對性別的態度是什麼?

男性很少面臨工作和生育的矛盾衝突,但這個問題卻成為多數女性的困擾。因為女性有三個特殊的時期:月經期、妊娠期、哺乳期。

所以,我們去看一些對成功男士的採訪,很少會有人問:你怎麼平衡工作和家庭?但如果是女性,這個問題似乎是繞不過去的,家庭和事業似乎就是一個天然的矛盾。

之前有件事情非常轟動。楊麗萍很成功了,大家都覺得她很棒,舞蹈跳得很好,成就很大。但是就會有人說:她最大的失敗,就是沒有自己的孩子。這就是一個很明顯的刻板印象,認為女性就該有孩子,但是有沒有人去想過某位男性是否有養育孩子呢?似乎沒有吧。

女性繞不開的問題:工作與家庭的平衡

在生活當中,我也會跟大家講,全職媽媽奉獻了很多,但是你在孩子心目中的形象是什麼樣子呢?

我們自己的一個研究表明,一旦孩子上了小學,如果你還是一個全職媽媽,你在孩子心中的地位就會下降。所以我們說,你自己一定要有自己,一定要活出自己,否則的話,媽媽的角色是救不了你的。

無形之中,性別刻板印象已經根植於我們的觀念里

正如我們前面所提到的,由於男性和女性的生物機能不同,我們的心理能力表現也不一樣。

比如吵架的時候,男性的大腦通常只有局部區域在活動,所以他是問題指向:這件事誰導致的?我怎麼解決?

但是女性是兩邊的腦都在活動,所以想得比較多,她就會覺得:這是怎麼回事?你為什麼這麼說話?你為什麼這樣對我?你是不是不愛我了?

男女吵架思維對比

男性和女性的特點,在生活當中是比較明顯的。例如,我們經常看到女生看韓劇看得淚流滿面,男生就會去勸導她說:「別難過了,那就是個電視劇。」但是,如果男生喜歡的球隊輸了的話,那種沮喪的心情,女生也很難理解,就會說:「只不過就是一場球賽。」

其實,這種社會化的過程對我們的影響非常大。在心理學中有一個實驗:

爸爸在產房門口等著產婦出來。如果我們跟他說,你的妻子給你生了一個公主,你來描述一下這個小公主。他就會說:可愛的、嬌小的、漂亮的......

如果我們說,你的妻子給你生了一個大胖小子,你來描述一下這個兒子,爸爸就會說:強壯的、哭聲響亮的......

其實,爸爸根本沒有看到自己的孩子,但是他就會在各個方面,用我們對一個男孩或者女孩的期待來描述他們。所以,在生活中,我們給孩子們買的玩具和不同顏色的衣服,這些東西都是來自社會化的環境。

當然,我們上學以後,老師也會說,女孩不要那麼鬧騰,可見老師也會對男孩和女孩有不同的期待。

我們的媒體對男性和女性的描述也有所不同。

不知道大家有沒有看過一個很老的廣告,男主角是演員濮存昕,他說:一個成功的男性,呼機、手機、商務通,一個都不能少。但是旁邊有一個女性角色,就是給他倒咖啡的妻子。

由此可見,媒體的表現也塑造出了不同的期待。這些社會化環境都塑造了我們,使我們成為一個人們期待中的男性和女性。

性別的文化表征

那麼,這種性別的刻板印象也好,定型觀念也好,它在我們的外表、我們的人格、我們的角色、我們應該從事什麼樣的職業等方面,都會影響我們。

在語言當中也存在著性別表征,比如說到科學家,大家就覺得應該是個男性,所以我們要說女科學家,就一定要加個女字;如果我們說護士,就應該是女性,所以我們要說男護士,一定要加個男字,要特彆強調。

我們對嬰兒也有著性別的刻板定型

可能就連送給嬰兒的禮物,我們也會根據性別來區別對待。如果是女孩子,我也許會送個洋娃娃;如果是男孩子,我可能就送把玩具槍或者汽車模型。我們研究發現,不同性別的嬰兒的出生賀卡上,用的顏色、展現的活動等都是不一樣的。所以,這種社會化的塑造無處不在。

性別的媒體表征

無論是電視節目,還是一些影視作品,其中男性和女性的角色是做什麼職業的,他們的年齡段、成功與否,家庭和事業哪個是他們生活中的重點?仔細觀察之後,你就會發現其中的差異。這些性別的媒體表征,對我們的職業選擇和成功期待都有著很大的影響。

成功恐懼阻礙了女性的職業發展

成就取向

女孩子特別害怕成功,這在心理學當中叫做「成功恐懼」。

如果我們現在給出一個人物的信息:這個人在大一取得了很大的成就,學習和社團活動都做得特別棒。讓大家根據這些信息去寫一段文字,那麼這個人的名字用男性化的和女性化的,產生的效果就會不太相同。因為在多數人的觀念中,都有一個性別框架,因為名字的性別差異,讓我們的思考路徑都改變了。

如果是女性化的名字,我們就會覺得這個可能是運氣,對於成功的歸因就不同。在這個過程當中,女性會覺得我們不用那麼努力,不用在這方面這麼突出。漸漸地,就會產生成功恐懼。這對我們效能感的認識和自信心都有不同的、非常大的影響。

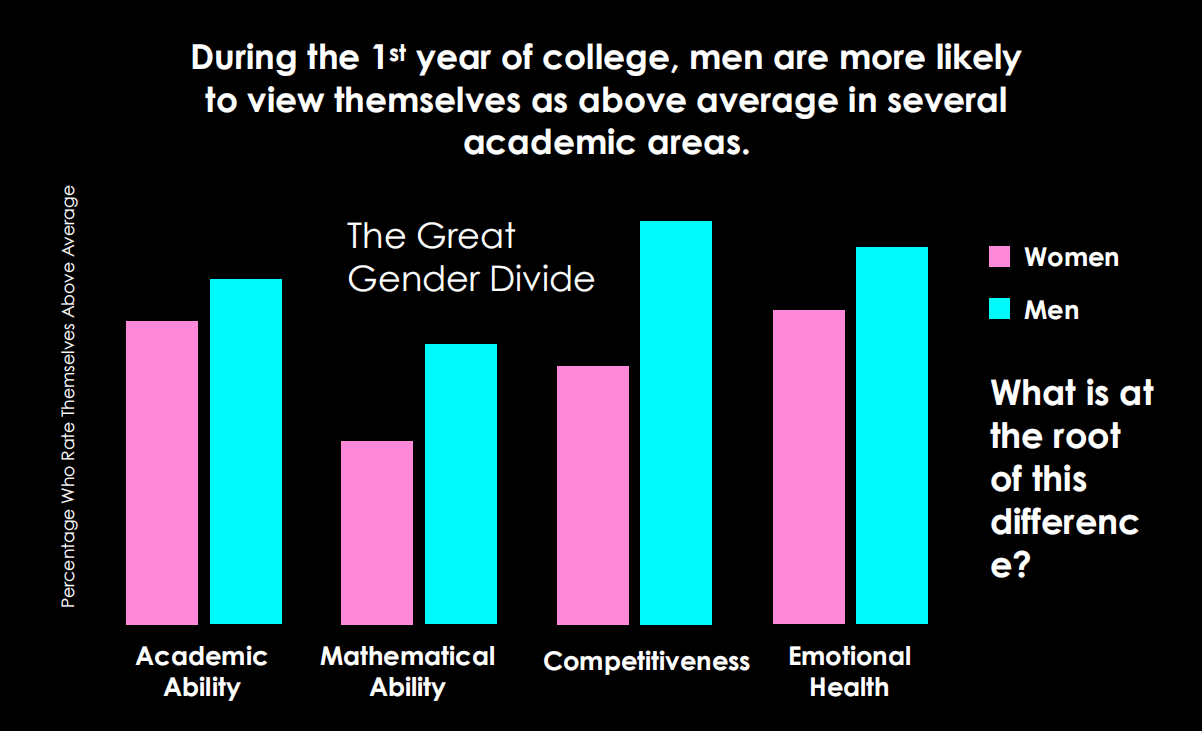

男女大學生的自我成就認知差異

男女大學生的自我成就認知差異

在大一的時候,如果我們問男生:你覺得你某個方面表現的是差不多、中等、還是比中等的程度要好或者差?這個圖表現的是,回答比中等程度要好的比例。無論是在我們的學業成績、勝任力,還是在我們的情緒穩定性等方面,男性都比女性要高。

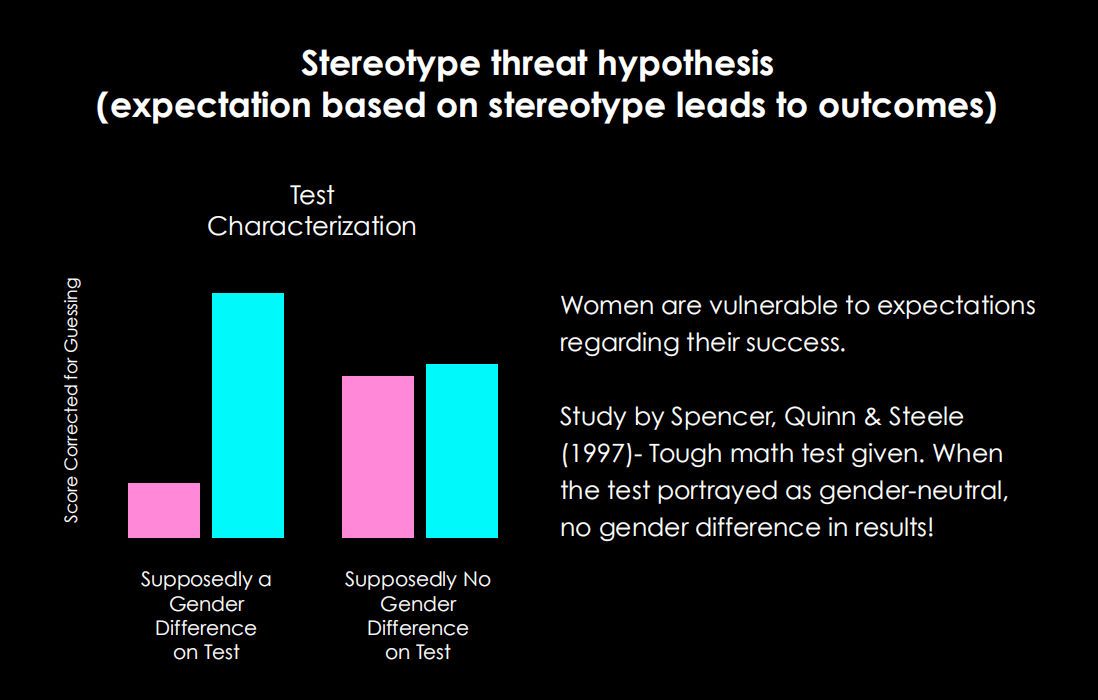

如果我們告訴受試者,這個測驗對男性和女性是不一樣的,對男性來說可能比較容易一些。那麼,他的成績就像下面這張圖:

得知性別差異後的成績

得知性別差異後的成績

什麼意思呢?就是說,男孩子的成績會明顯的高於女孩子,但是如果你告訴他們,這個測驗其實對我們兩性都是一樣的,沒什麼差別,那麼他們的成績就沒有那麼大的差異了。所以,可見期待對人的影響有多大。

事實上,我們一出生就生活在這樣一個期待的社會當中。所以,女性常常覺得自己不如男性,我們選擇的一些職業,可能上升的渠道有限,我們選擇了一些也許不能完全充分發揮我們個性特點、特長的職業。

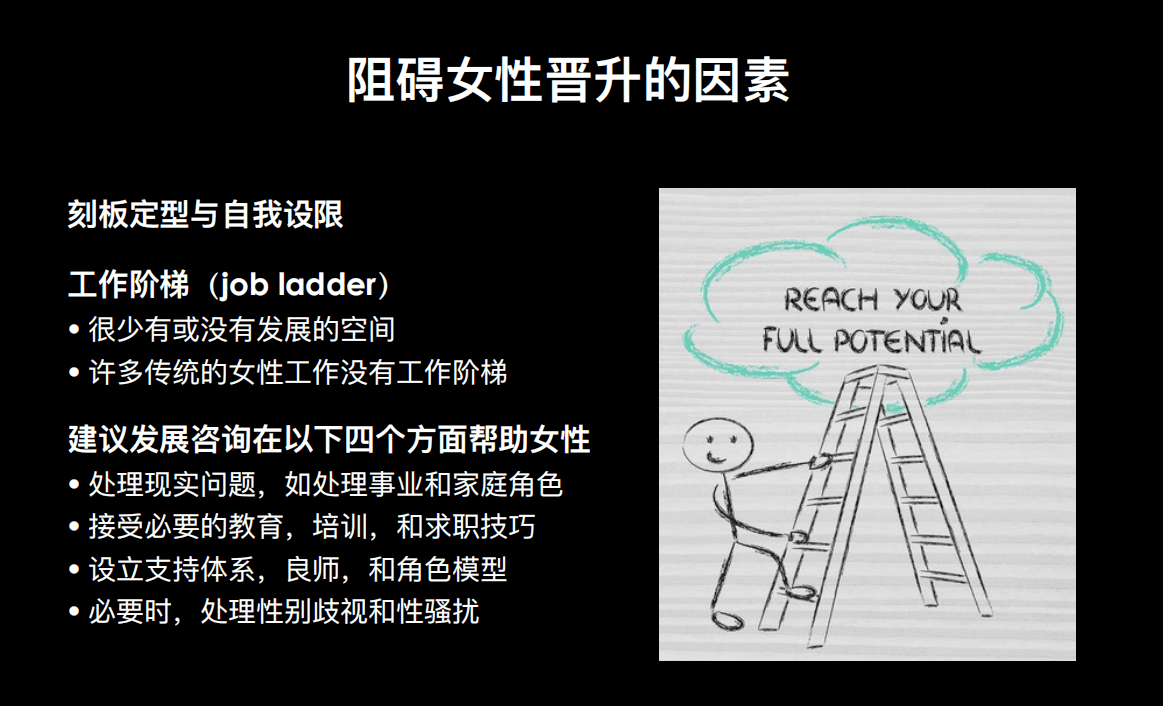

阻礙女性晉升的因素

阻礙女性晉升的因素

女性如何突破角色期待,發展自己?

那麼,我們要如何幫助這些女性呢?

首先,我覺得不設限特別重要。我們不會說因為我們是女性,所以我們不能做這件事。而是說我的能力是不是可以達得到,我是不是喜歡這樣的工作,我是不是喜歡這樣的專業。

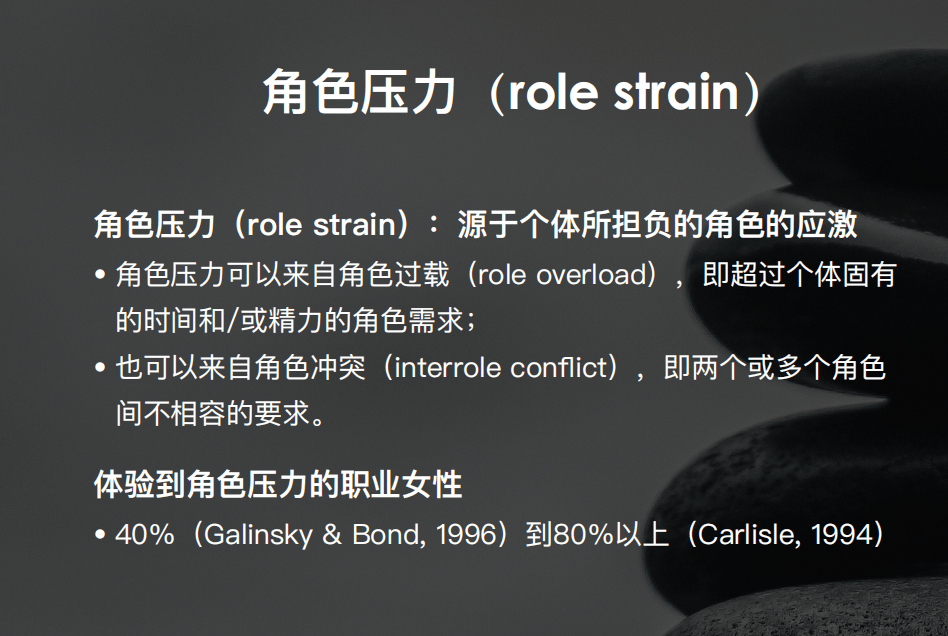

女性面臨的角色壓力

女性面臨的角色壓力

因為社會對女性的角色期待有很多,比如要是一個好的家庭主婦、好媽媽。體驗到角色壓力的職業女性,要遠遠的高於職業男性。很多期待,會給我們帶來很多壓力,也會帶來一些應激反應。那麼,我們應該怎樣去處理?

我們可以從兩方面去緩解我們的壓力:

一方面就是我們個體,要改變對自己責任的覺知,就是我能不能夠承受得了這麼多的角色。一定要做這樣一個評估,其實不必要求自己在所有方面都做得十全十美。

當然,還有一些時間管理的策略,哪些是最重要的、最緊急的,不重要的那些我們就可以放一放。

個人應對策略

個人應對策略

最重要的一點就是,我們要有自己的信念、認識。如果壓力對你有影響,特別是負面的影響,你常常會把它視作危險,它就會對你產生傷害。

哈佛心理學家的研究表明,如果你覺得它是一個挑戰,那麼它對你的負面影響就沒有那麼大了,反過來還有可能會激發你各方面的潛能。

在心理學中有一個增強理論,也就是說,其實女性的多種角色可能是有好處的。我們在一個角色上可能不那麼盡如人意,但是我們可以在另外一個角色上有所彌補,這就是多種角色帶給我們的好處。而且我們可以有各種平衡,成就感也會增加。

當然,我們還需要社會支持,需要組織幫助我們。比如說,北大曾經做過一個研究:妊娠和哺乳,可能會給女性科學家或者是科學工作者,帶來一些滯後。所以,我們在規劃基金申請條件的時候,對女性的年齡限制和對男性的是不一樣的。我們會給女性更多的時間,幫助她完成多種角色。

另外,如今產後抑鬱的情況也很常見。研究發現,在產後抑鬱的應對當中,如果丈夫能夠理解的話,對女性的影響就會大大減輕。所以,來自家人的支持也非常重要。

總之,女性在自我發展的過程中,要給自己一個更廣闊的視野,不要去給自己設限。發展自己和成就自己,不是作為女性,而首先是作為一個個體。

感謝上海市婦女兒童工作委員會、上海市婦女聯合會對本次大會的大力支持和指導。

(本文未經造就授權,禁止轉載。)