劉旭光丨為了更多「像藍天上的陽光 春季里的清風一樣」的文藝作品

十年前,習近平總書記主持召開文藝工作座談會並發表重要講話,闡述和回答了在新的歷史條件下如何繁榮發展社會主義文藝的一系列重大問題。十年來,我們的文藝創作在總書記指明的方向上,不但取得了突出的成績,更重要的是,探索出了一條將社會主義文藝建設與新時代的歷史條件相結合的道路,解決了一系列制約文藝發展的矛盾,在一系列文藝創作的原則性問題上,找到了解決辦法,明確了發展方向,這是值得總結的十年。

電視劇《山海情》

十年文藝的建設目標

1938年毛澤東同志提出建設「中華民族的新文化」,建設出具有「新鮮活潑的、為中國老百姓所喜聞樂見的中國作風和中國氣派」的文化,這是80多年來中國共產黨一以貫之的文化建設的總目的。這個總目的要求中國共產黨在進行文化建設時,新文藝建設不能全盤繼承傳統文化或者舊文化,必須剔除掉傳統文化中封建性質的部分;不能移植西方文藝,應當是在繼承五四新文化運動成果的基礎上反映新民主主義革命和社會主義革命的文藝;不能簡單重複民族民間傳統文藝,應當讓其有革命的內容。

為實現這個總目的,中國共產黨堅持文藝的革命性與社會主義性質,並且在80多年的文藝實踐中,將這種「中華民族的新文化」的總目的具體化為「民族的」「科學的」「大眾的」「社會主義的」新文化,而在文藝之中,民族化、大眾化的形式和社會主義的內容所構成的新文藝,構成了具體的建設目標。

孫甘露《千里江山圖》

習近平文化思想和總書記關於文藝的諸多論述,以「更好擔負起新的文化使命」貫穿,是馬克思主義文化理論中國化時代化的最新成果,提出了推動物質文明和精神文明協調發展、堅持「兩個結合」、堅定文化自信、培育和踐行社會主義核心價值觀、堅持以人民為中心的工作導向、推動中華優秀傳統文化的創造性轉化與創新性發展、構建中國話語和中國敘事體系、促進文明交流互鑒等一系列重大創新觀點,深刻揭示了中國特色社會主義文化建設的內在要求和客觀規律。

十年來的文藝建設,堅持、貫徹了總目標和具體目標,十年來的文藝成就,也更接近於實現這一總目的。一些文藝生產中的基本矛盾得到了解決。

舞劇電影《永不消逝的電波》

十年文藝的創作成就

從文藝民族性的角度來說,在改革開放初期的特殊歷史條件下,西方文藝走進來,西方的審美觀、藝術觀,以及文藝背後的價值觀一起走進來,參與到我國的文藝生產中。這就對民族的文化自信產生了衝擊,需要通過具有民族形式並符合民族民間傳統的文藝創作,一方面強調文藝欣賞者在文化上的認同感,另一方面創作出具有中國氣派、體現中華美學精神的文藝作品,讓文藝參與到中華民族的偉大復興中,參與到中國夢的實現中,為增強文化自信這一國家建設工程作出貢獻,這是習近平文化思想對文藝創作提出的新目標。

為此,創作出更多具有民族風格、中國氣派與中華美學精神的文藝作品,是十年文藝發展最醒目的成就之一。一大批戲劇、舞蹈、影視、美術等領域的藝術家們,在習近平文化思想的指引下,著力在民族傳統藝術的基礎上,既吸收五四以來新文化運動中產生的新文藝的百年積累,但又扭轉了過去百年文藝創作風格上「厚今薄古」的趨勢,在中華古典文藝中吸收養料,在中華民族民間傳統中吸取人民喜聞樂見的因素,創作出了大批富於民族特色的文藝作品,比如舞蹈詩劇《只此青綠——舞繪〈千里江山圖〉》、芭蕾舞劇音樂《紅樓夢》、電影《長安三萬里》和電視劇《琅琊榜》等,音樂中的交響合唱《江城子》、崑曲《臨川四夢》等,形成了一股蔚為壯觀的文藝的「中國風」和「中國氣派」。

舞蹈詩劇《只此青綠——舞繪〈千里江山圖〉》

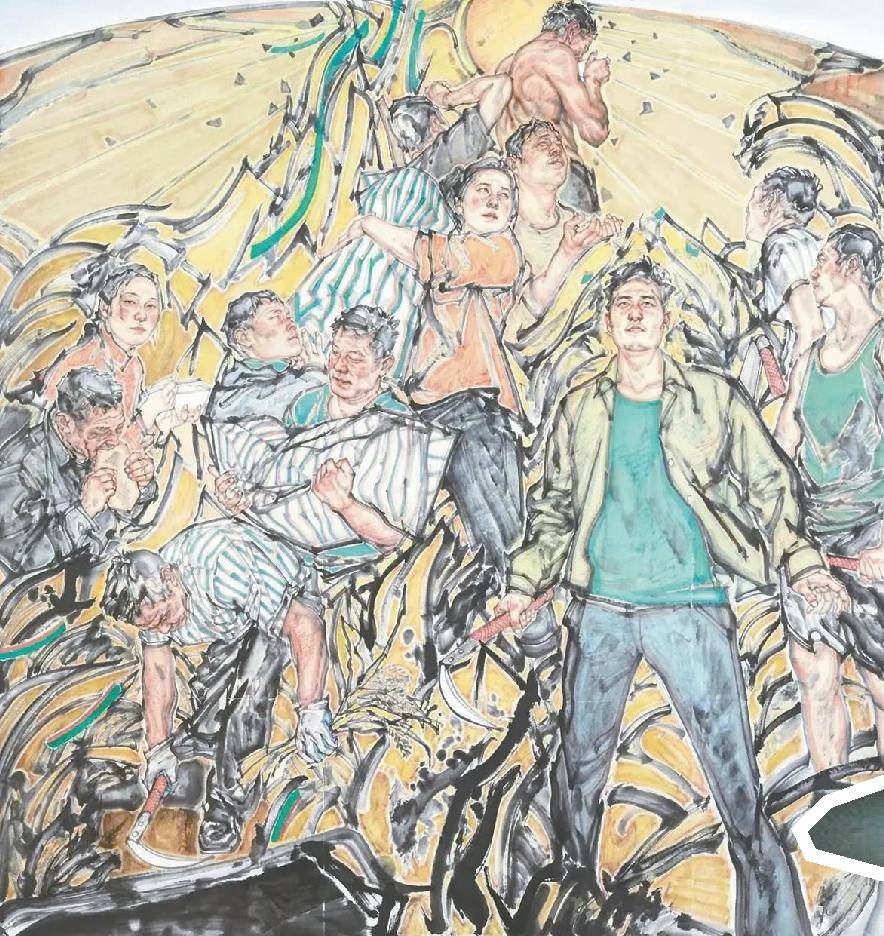

在十年的文藝發展中,具有大眾性—人民性的文藝,取得了巨大的發展,在各個藝術門類中精品傑作層出不窮。比如電視劇《雞毛飛上天》《裝台》《山海情》、話劇《平凡的世界》、兩次全國美術大展油畫和中國畫的主要獲獎作品、民族舞劇《醒獅》、大提琴協奏曲《木卡姆印象》等。文藝的大眾性或人民性,是中國共產黨一貫堅持的基本原則,也是社會主義文藝在實踐中基本的價值向度與風格;另一方面,文藝的人民性是作為文藝的社會主義性質的核心內容而被強調的,對習近平文化思想的踐行推動了具有人民性的文藝之創作。

第十四屆全國美術作品展覽中國畫金獎作品——沈曉明《金色土地》

文藝的大眾性—人民性要求文藝在形式上採用人民群眾喜聞樂見的形式,因此,一些民族民間文藝形式在十年來得到了更多的重視,如民間戲曲、民歌、皮影、民間美術、民族舞、民族音樂、民族民間傳統工藝美術等,無論是從研究與保存的角度,還是從非物質文化遺產活化與產業化的角度來說,都得到了有效的保持與傳承,取得了巨大的發展,創作出大量具有時代新風格的新作品,如京劇《西安事變》、越劇《新龍門客棧》《山海情深》、粵劇《刑場上的婚禮》、滬劇《敦煌女兒》、隴劇《大禹治水》、評劇《革命家庭》、花燈劇《月照楓林渡》等。

與此同時,文藝的大眾性—人民性,在內容上要求藝術家深入生活,觀察和研究現實,反映普通勞動者的生活,創造出平凡而生動的藝術形象,將文藝的視角聚集於小人物的平凡生活,以及他們在平凡生活中的進步與發展。因此,現實主義在近十年的文藝中一直是主旋律,也獲得了新的成就。

文藝的革命性是中國共產黨一以貫之的文藝觀,在當代,具體體現為文藝的社會主義性質。十年來的文藝創作,在充分承擔推進社會主義建設,弘揚社會主義核心價值觀等方面,取得了值得高度肯定的成就,一大批優秀的電影、電視、戲劇、美術與音樂作品,在內容上是社會主義的,同時又是生動而具體的,經得起美學批評的。如舞蹈《永不消逝的電波》《天路》《騎兵》、電影《長津湖》、電視劇《大江大河》《覺醒年代》、大型交響套曲《我的祖國》等,無論從歷史表現的縱深感還是現實呈現的寬廣度,都堪稱立體地呈現了社會主義建設的方方面面。

電視劇《大江大河》

十年文藝的創新發展

百花齊放、推陳出新,創造中華民族的新文化,是中國共產黨文藝觀的一貫主張。因此,如何既保證文藝的民族性與大眾性,創作人民群眾喜聞樂見的有中國氣派、中國風度的作品,又要創造出「新的」社會主義文藝,是十年中我國文藝工作者所肩負的巨大的歷史使命之一。

應當說,這也是中國文藝發展不斷創新的十年,文藝工作者在新媒介環境和新技術條件下,創作出了豐富多彩的新媒介文藝和新樣態文藝。諸多現代數位技術與人工智慧技術被應用到文藝創作領域,強有力地推動了中國傳統文藝的創造性轉化與創新性發展,在動漫、影像、舞台藝術和音樂、綜藝、雜技、公共藝術等方面都創作出了具備新奇感的藝術;同時在文藝創作過程中,文藝工作者充分利用現代技術手段,進行跨媒介創作、融媒體創作,在媒體間進行轉換與對話,以大藝術觀逐步取代傳統的美術觀,在各個方面都進行了創新發展。

這其中最突出的成就,是在文藝領域中湧現了一批既傳統、又現代,既有新奇感、又有民族意味,既有想像力、又有現實感的視聽藝術作品,做到了民族性與現代性的統一、科技與藝術的融合。如沉浸式戲劇《新華報童》《三生三世》、雜技劇《天山雪》與《戰上海》、奇幻電影《流浪地球》、徐冰的藝術影像作品《蜻蜓之眼》、蔡國強的火藥系列藝術作品、胡介鳴和胡為一的裝置藝術、遊戲作品《黑神話:悟空》、動畫電影《大魚海棠》等。

遊戲《黑神話:悟空》

十年來文藝創作的繁榮與成就,還體現在建構起了一套具有新時代中國特色的社會主義文化體制。 當代中國文藝的發展,在把社會效益放在首位、社會效益和經濟效益相統一的指引下,以創作出經得起人民評價、專家評價、市場檢驗的作品為目標,建構起了一套行之有效的文藝生產機制。這套機制通過主管部門與文化管理機制引導「項目化」創作來引領文藝創作,為文藝創作提供最初的資金投入,從而防止藝術創作完全被市場與資本左右;通過文藝相關行業協會與文聯、作協等領導機構,貫徹黨的文藝政策,落實創作任務,在市場化的個體創作與企業生產之外提供了一種集體創作的體制保障;通過作品的有組織的社會性展演來實現作品的美育與宣傳價值;通過一系列評獎機制和加強文藝評論來實現對文藝創作的價值引領;通過市場化營銷及與院線、場館、文旅、節慶、地方文化產業建設的結合,完成了文藝產品的市場化。這套機制真正做到了把社會效益放在首位,確立了文藝的市場化生產與文藝的社會主義性質之間的統一,為文藝的社會主義性質提供了制度保障,也為文藝美育價值的實現提供了制度化的保障。

同時,基於新時代文化產業發展的現實,十年來湧現了許多新文藝組織和新文藝群體,民營文化工作室、民營文化經紀機構、網絡文藝社群等新的文藝組織如雨後春筍,網絡作家、簽約作家、自由撰稿人、獨立製片人、獨立演員歌手、自由美術工作者等新的文藝群體十分活躍。文藝活動中「兩新」的出現,是新時代文化生產的時代特徵。在黨和國家的文藝政策的引導下,「兩新」為當代文藝的創作與發展提供了新的動力,是文藝生產的新力量,也創造出了一些文藝的新樣態。

應當說,新時代中國特色社會主義文化體制的建構與文藝生產新力量、新樣態的蓬勃發展,是這十年之所以能創作出一批在思想上、藝術上取得成功,既堅守了文藝的審美理想、保持了文藝的社會效益,又能在市場上受到歡迎的優秀作品的根本原因。

雜技劇《戰上海》

縱觀十年中國文藝的發展,一些橫亘近百年的、影響中國文藝發展的大問題得到了時代性的解決——民族文藝與西方文藝的關係問題,傳統文藝與現代文藝的關係問題,文藝的社會主義性質與文藝的自由創作之間的關係問題,文藝的社會主義性質與文藝的市場化生產的關係問題,文藝的傳統的技術手段與現代科技、現代手段的關係問題,文藝的人民性與文藝的商品性等問題……這些問題是近百年中國文藝現代化進程中的普遍問題、基本問題、方向問題。在習近平文化思想的引領下,立足於實現中華民族偉大復興的戰略全局和世界百年未有之大變局,文藝工作者在新時代文藝創作實踐中作出了新探索,取得了新成就、新經驗,由此誕生了一批「像藍天上的陽光、春季里的清風一樣」的優秀文藝作品,回應了時代的需要。

作者:劉旭光

文:劉旭光(上海大學文學院院長、教授) 編輯:范昕 責任編輯:邵嶺

轉載此文請註明出處。